テーマ / Theme

テーマ / Theme

ビジネスを加速させるための取り組みをご紹介

ビッグデータ/アナリティクスの利用やテレワークの拡大といったDXを背景に、企業が保有するデータは増加の一途をたどっている。

課題/ Issue

増え続けるデータの保管にコストがかかりすぎる

増え続けるデータを保管にするには、まずオンプレミスのストレージ機器の増設が必要になる。また、ストレージ機器をデータセンターに設置している場合も、ラックの増設や運用が必要だ。どちらの手法もデータ量とともにコストが次々と増えていくことになる。

インターネットを経由してクラウド型のストレージにデータを移すのも一手だろう。しかし、セキュリティ対策を再考する必要があったり、事業拠点からクラウド基盤までの通信回線によって動作が不安定になる恐れがある、クラウドサービス側で従量の通信料金がかかる、といった問題を解決しなければならない。

このような状況下でデータの保管に要するコストや手間に悩まされ、DXのためのデータ利活用基盤の整備に手が回らない、踏み出せないという声もある。

概要/ Overview

「コールドデータ」を分離し低コストに保管する

企業・団体が保有するデータは、読み書きの頻度が高い「ホットデータ」が全体の容量の1~2割にとどまり、読み書きの頻度が低い「コールドデータ」が大半の8~9割を占めることが知られている。

データ保管にまつわる課題を解決するために、先進的なストレージ機器には「ホットデータ」と「コールドデータ」を分離する、「ティアリング」(階層化)と呼ばれる技術が実装され始めているのをご存じだろうか。

オンプレミスのストレージ機器自身の「ティアリング」機能で、「ホットデータ」と「コールドデータ」とを分離し、「ホットデータ」を機器本体に保存することでデータの読み書きを高速化できる。一方で、容量の大半を占める「コールドデータ」は、通信基盤を通じて安価なクラウド型ストレージに転送する。これにより、ストレージ機器の高速処理とコスト低減を両立させることが可能だ。

さらに、クラウド型ストレージまでの通信基盤には、インターネットを経由せず、従来の社内通信網に直結したものを利用することで、セキュリティ対策の再考に要する負担を減らし、通信回線に起因する動作の不安定化を避けることができる。

ユースケース / Use Case

ユースケース / Use Case

業務の変化・メリットをご紹介

データ保管に要するコストの削減

「コールドデータ」の分離保管により、オンプレミスのストレージ機器の増設の頻度を大幅に減らすことが可能だ。ストレージ機器をデータセンターに設置している場合には、ラックの増設や運用の費用の削減にもつながる。先進事例では、ファイルサーバーに要する費用の数十%の削減に成功し、新製品の販売促進に費用を振り向けられたとの報告もある。

テレワークの共有データ基盤

コロナ禍で浸透したテレワークでは、働く場所の広域化に伴い個々の端末に分散したデータをいかに安全に管理するかが課題になる。従業員が利用するファイルサーバー、データベースをクラウド基盤に移行することでセキュリティを高め、データ保管にかかるコストも大幅に削減できる。

リファレンスアーキテクチャ / Reference Architecture

リファレンスアーキテクチャ / Reference Architecture

システム構成をご紹介

主な前提・要件/ Assumptions & Requirements

- オンプレミスサーバーにある機密性の高いデータを、安全なVPNを経由して業界最安値水準のクラウド型オブジェクトストレージに保管する。

- 利用頻度の高いホットデータは高速なFlashストレージ、頻度の低いコールドデータは安価なオブジェクトストレージで保管することによりデータ分析、サービス開発を効率化する。膨大なデータ保管コストを大幅に抑制できる。

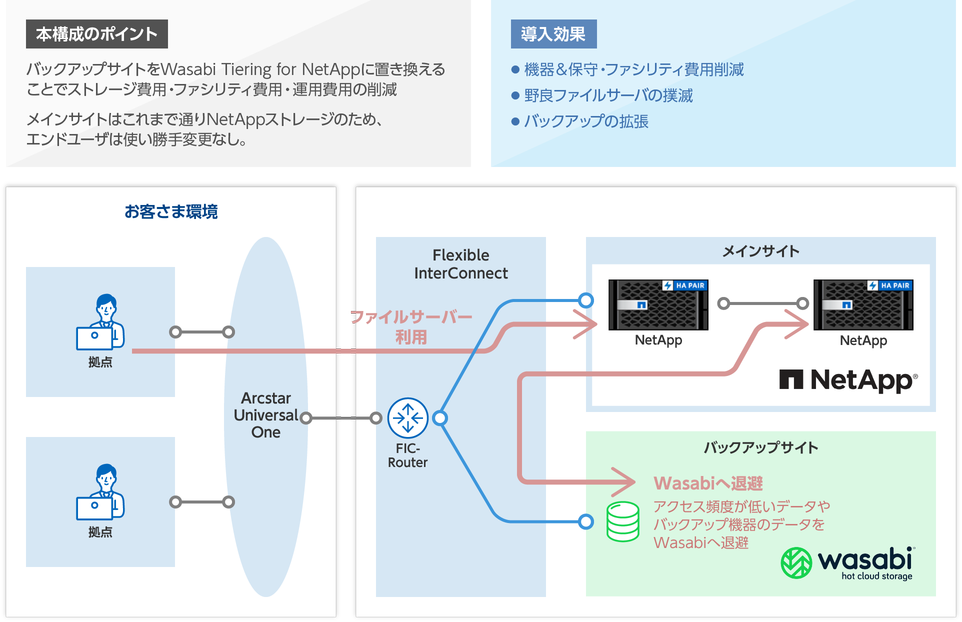

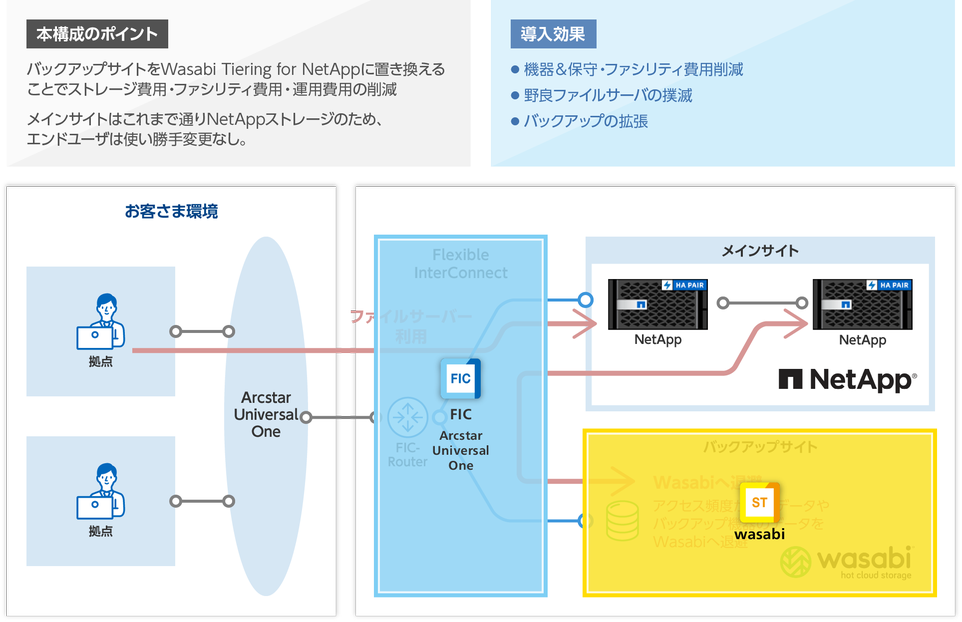

アーキテクチャ上のポイント/ Point

各機能説明

- 1VPN、相互/中継接続基盤

-

VPN(仮想私設通信網)と相互/中継接続基盤は、お客さま拠点のオンプレミスサーバー、クラウド型オブジェクトストレージ、有事の際に起動するクラウドサーバーの間を接続します。インターネットのみを利用する場合に比べて、一定の情報セキュリティを確保しながら、安定した速度で通信が可能です。

[ポイント]

- ・VPNの種類を大きく分けると、「IP-VPN」「IP-VPN」と「インターネットVPN」の2つが挙げられます。取り扱う情報に応じて、VPNに求めるセキュリティ、品質(速度、遅延、利用可能時間など)、費用などを考慮し、最適なVPNを選択する必要があります。

- ・IP-VPNは通信業者が独自に保有するIP通信網を利用するVPNです。メリットは、専用の通信設備を使うため、セキュリティレベルが高く安全な環境を構築することができる点です。サービス品質保証(SLA)があることが多く、複数拠点で大容量のデータのやり取りをするときでも通信が安定します。デメリットは費用が大きい点です。

- ・インターネットVPNは、インターネットと、IPsecやSSLといった通信の暗号化技術とを組み合わせたVPNです。メリットは、共用のインターネットを活用することで費用を低減できる点です。デメリットは、共用の設備が混雑して通信が遅くなったり、大幅な遅延の変動が生じたりするなど、サービス品質が安定しない点です。

- ・通信が途切れると業務に大きな影響が生じると想定される場合には、バックアップ設備をあらかじめ用意し冗長構成をとることが重要です。冗長構成の要素には、アクセス回線(例えば光回線と無線(LTE)との併用)、お客さま建物内の回線終端装置(ルータ、ONU等)などが挙げられます。構成要素ごとにどこまで冗長化するかを費用との兼ね合いで検討する必要があります。

- ・現在の業務だけでなく、リモートワークや、Microsoft 365、Salesforce.comなどSaaSの利用といった今後の業務の変化も考慮し、柔軟なVPNを選択することが望ましいといえます。

- 2オブジェクトストレージ

-

オブジェクトという単位でデータを保管する記憶装置です。一定容量のデータのまとまりを単位とするブロックストレージや、ディレクトリー(階層)やファイルを単位とするファイルストレージに比べて新しい技術です。一般に、更新頻度が低い大容量のデータの記憶に適し、オブジェクトにさまざまな性質を示すメタデータを付与することで、保管したデータの利活用が容易になるという利点があるとされます。

[ポイント]

- ・オブジェクトストレージは、いくつかのクラウドサービス事業者が提供しています。

- ・保存するデータ量を単位とするストレージ料金に加えて、データの書き込みや読み出すときにもデータ転送料金がかかる場合が多く、費用を見積もるときには、データ転送料金も考慮する必要があります。

- ・接続にインターネットを利用しないで、VPNとオブジェクトストレージとを定額料金で直結することで、データ転送料金を不要としているオブジェクトストレージもあります。

- ・利用可能時間がどれだけ長いか、故障で利用できなくなる恐れがある時間がどれだけ短いかも重要な要素です。

- 3クラウドサーバー

通信網を経由して利用するサーバーです。

[ポイント]

- ・クラウドサーバーには、大きく分けて占有型と共有型とがあります。一般に、占有型はVMware、SAPなどのシステムを丸ごと構築する場合に、共有型は低費用で迅速なシステム開発が必要な場合に適しているとされています。近年は、目的に応じてオンプレミス設備と複数クラウドサーバーとを併用する「マルチクラウド」や、複数のクラウドサーバーを連携させるいわゆる「オムニクラウド」という使い方が台頭しています。

- ・クラウドサーバーには、サーバー、ストレージ、ハイパーバイザーの各機能をクラウドサービス事業者が一元管理するサービスが存在します。これにより、ソフトウェア・ファームウェアのバージョンアップやパッチ適用などのインフラストラクチャ管理の負担が大幅に軽減します。

- ・クラウドサーバーは、通信網を経由して利用するため、通信網の信頼性も考慮する必要があります。インターネットを経由して利用するクラウドサーバーは、データの出し入れに対してデータ転送料金を要する場合があります。

- ・クラウドサーバーをインターネットと接続しておく場合には、世界中から接続できる状態になるため、セキュリティが極めて重要になります。特に、複数のコンピューターから特定のサーバーに一斉に負荷をかけるDDoS攻撃(Distributed Denial of Service attack、分散型サービス拒否攻撃)を受けると、サーバーが使えなくなるため、DDoS攻撃の対策は必須といえます。セキュリティの水準を示す業界認証がいくつかあり、クラウドサーバーを選択するときに参考になります。

- ・クラウドサーバーは、仮想化されているといっても、どこかに物理的な設備が存在します。そのため、特に重要なデータを扱う場合には、物理的な設備の堅牢性も考慮します。

- ・クラウドサーバーは、オンプレミス設備と異なり、手元に設備がないため、設備の状態をモニタリングする機能も重要です。

- 4Flashストレージ

Flashストレージとは、不揮発性の半導体メモリーであるフラッシュメモリを使ったストレージのことです。フラッシュメモリチップを集積して構成されたドライブの代表的なものとしてはSSD(ソリッドステートドライブ)があります。HDDなどの磁気ディスクと比べて、データの読み書きが高速にできるほか、耐久性の面でも上回ります。

[ポイント]

- ・フラッシュストレージは、「オールフラッシュアレイ」「ハイブリッドアレイ」「サーバーサイドフラッシュ」という3種類に分けることができます。

- ・オールフラッシュアレイは、フラッシュメモリのみを搭載したストレージです。HDDを使用したストレージと比べ、データの読み書きが高速に行えます。

- ・ハイブリッドアレイは、フラッシュメモリーとHDDの両方を搭載したストレージです。アクセスする頻度の多いデータをフラッシュメモリに、使用頻度の低いデータをHDDに保存することができ、性能とコストのバランスがとれたストレージといえます。

このページのトップへ