AWSでのサーバー構築方法は?

AWS活用のメリットや注意点を解説

オンプレミスからクラウドへのサーバー移行にあたり、時間やコストをかけずにサーバーを構築するためには、AWSを活用するとよいでしょう。AWSはAmazonが提供するクラウドサービスであり、幅広いサービスを利用できます。

この記事では、AWSの基本概要や具体的なサービス利用法、サーバー構築手順、導入時に注意したい点などを詳しく解説します。初心者から上級者まで、AWSを使ってビジネスを加速させたいすべての方に役立つ情報を提供しますので、ぜひご覧ください。

目次

1. AWSとは?

AWS(Amazon Web Services)とは、Amazonが提供するクラウドサービスです。データベース・ストレージ・サーバー・ソフトウェアといったコンピューティングリソースを、インターネットを介して利用できます。

AWSはデータベース運用だけでなく、AI機能やビッグデータ分析などさまざまなサービスが提供されている点が特徴です。PCとインターネット環境さえあれば豊富な機能を利用可能であり、世界各国のさまざまなビジネスで活用されています。

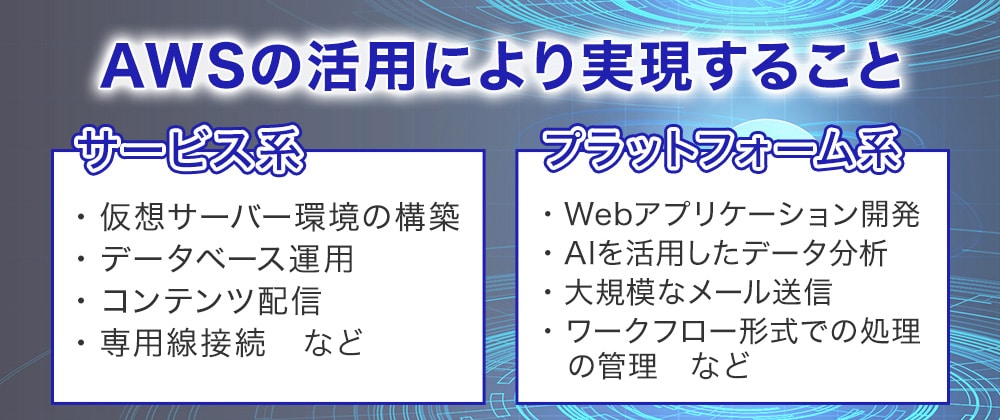

1-1. AWSの活用により実現すること

AWSの活用により実現することは、大きく分けて「サービス系」と「プラットフォーム系」の2つがあります。

サービス系で実現すること

AWSが提供する機能を利用して、ビジネスに役立つサービスを実現できます。下記が実現できる主な例です。

- 仮想サーバー環境の構築

- データベース運用

- コンテンツ配信

- 専用線接続

など

仮想サーバー環境の構築は、ビジネスで使用しているマシンのスペックを増やしたいときに役立ちます。AWSにはデータベース運用やコンテンツ配信にも利用できるサービスがあり、ビジネスのスピードを加速させることが可能です。

プラットフォーム系で実現すること

プラットフォーム系では、下記のようにAWS環境での開発やシステム構築が行えます。

- Webアプリケーション開発

- AIを活用したデータ分析

- 大規模なメール送信

- ワークフロー形式での処理の管理

など

AWS上では複数のメンバーへの作業の割り当てや管理が可能であり、複雑な業務や規模の大きいビジネスにも対応できます。

2. AWSサーバー構築に利用するサービスは?

AWSサーバーを構築する際は、いくつかのサービスを並行して利用する必要があります。必要なサービスが欠けているとサーバー構築ができない、もしくは支障をきたす可能性があるため、以下で紹介するサービスは利用を検討しましょう。

AWSサーバー構築での基本構成となる、6つのサービスを解説します。

2-1. Amazon VPC

Amazon VPC(Virtual Private Cloud)は、AWSアカウント内でVPC(プライベート仮想ネットワーク)を構築するサービスです。AWSの各種サービスを起動するインフラ基盤であり、仮想ネットワークの構築だけでなく、AWSの利用において導入が欠かせません。

Amazon VPCには仮想ネットワーク構築に必要な基本機能が備わっていて、簡単なネットワーク環境であれば数分で構築できます。

2-2. AWS Internet Gateway

AWS Internet Gatewayは、VPC・インターネット間の接続を可能とするサービスです。

VPCはプライベートなネットワークであり、そのままでは外部との通信ができません。AWS Internet Gatewayを利用することで、外部のインターネットとの通信ができるようになります。

2-3. ALB

ALB(Application Load Balancer)は、サーバーに対するリクエストなどの負荷を分散させるロードバランサです。

Webサービスを稼働させた場合、1つのサーバーにリクエストが集中すると処理が間に合わず、エラーを出すケースがあります。ALBを利用すると、複数のサーバーにリクエストを振り分けることができて、Webサービスの安定稼働が実現可能です。

2-4. Amazon EC2

Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)は、「インスタンス」と呼ばれる仮想サーバーをAWS上で構築できるサービスです。Amazon EC2を利用することにより、物理的なサーバー機器の用意が必要なくなり、手軽にサーバー構築が行えます。

Amazon EC2は、サーバーの利用目的や必要な容量などに応じて、サーバーのOS・ストレージ・メモリーなどのスペックを選択してインスタンスを作成します。

2-5. Amazon RDS

Amazon RDS(Relational Database Service)は、AWS上でデータベースを構築できるサービスです。下記の中から好きな種類のデータベースを選べます。

- Amazon Aurora

- MySQL

- MariaDB

- Oracle

- PostgreSQL

- SQL Server

OSやデータベースエンジンの保守管理はAWS側が行ってくれるため、利用者側は負担を抑えてデータベース運用が行えます。

2-6. Amazon S3

Amazon S3(Simple Storage Service)は、AWSが提供するクラウドストレージサービスです。データやファイルをVPC上で管理し、必要なタイミングでアクセスできるようになります。

Amazon S3の保存容量は1つのオブジェクトにつき最大5TBで、総量では実質無制限である点が魅力です。データの耐久性・信頼性が高く、安心してデータを保管できます。

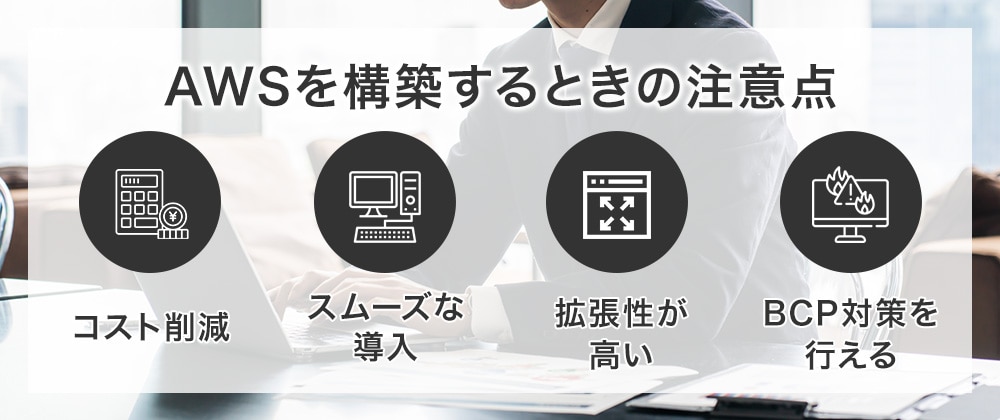

3. AWSを利用するメリット

AWSを利用することには多くのメリットがあり、国内外で数百万以上の顧客に利用されているサービスです。

AWSを利用するメリットとして、ビジネスで役立つ主なポイントを4つ紹介します。

3-1. コスト削減につながる

AWSの料金設定は、各サービスの利用期間・利用量に応じて発生する従量課金制を採用しています。必要なサービスの分だけ料金を支払えばよく、運用コスト削減につながる点がメリットです。

また、Amazon EC2やAmazon S3といったサービスでは、利用量が増えるほど料金が安くなる「ボリュームディスカウント」を採用しています。ビジネスの規模が大きい企業も、AWSであれば節約しながら各種サービスを利用可能です。

3-2. スムーズに導入できる

AWSは導入にあたっての初期費用が発生せず、物理サーバーの購入・設置といった準備も不要です。ビジネスで必要になったタイミングで、スムーズに導入してインフラ構築ができます。

従来の物理サーバーでは、導入を決定してから自社サーバーの稼働までに数週間~数カ月かかることが珍しくありませんでした。スムーズに導入できるAWSはビジネスチャンスを逃しにくく、導入したITインフラを素早く活用できます。

3-3. 拡張性が高い

AWSはシステムの拡張性が高い点もメリットです。必要に応じてサーバーの稼働数や容量を増やしたり、アップグレードしたりすることができます。

例を挙げると、事業を開始した当初には最小限のリソースでサーバーを運用して、事業が軌道に乗り出したら事業規模に応じてリソースを拡張するという使い方があります。アクセス数が急増するイベントへの対応としてリソースを増やし、イベント終了後には元の設定に戻すという使い方もできるでしょう。

設定の調整はシステム上の簡単な操作で行うことができ、設定反映までのタイムロスもほとんどありません。

3-4. BCP対策を行える

AWSは、物理的・ソフトウェア的に自律している「アベイラビリティゾーン(AZ)」の中にデータセンターがあり、企業のBCP対策を行えます。

BCP対策とは、自然災害や人的災害などが発生したときに事業への被害を最小限にとどめ、事業存続ができる体制を整えることです。事業活動で使用するシステムやデータについても、保全を考える必要があります。

AWS上にあるシステムやデータは安全に守られる状態であるため、災害発生時にも事業活動に必要な機能を維持できるでしょう。

4. AWSでのサーバー構築方法

AWSをビジネスで利用する際は、必要なサービスの利用・導入手順を把握することが大切です。

以下ではAWSでサーバーを構築するにあたって、具体的にどのような手順で進めればよいかを解説します。

4-1. AWSアカウントを作成する

まずはAWSアカウントを作成しましょう。AWSアカウントを作成することで、AWSの各種サービスが利用できます。

AWSアカウントは、AWSの公式ページ右上にある「今すぐ無料サインアップ」から作成します。下記の流れでアカウント作成を進めましょう。

| 1 | アカウント情報を入力する。 |

|---|---|

| 2 | 連絡先情報を入力する。 |

| 3 | 請求情報を入力する。 |

| 4 | 本人確認を行う。 |

| 5 | AWSサポートプランを選択する。 |

「AWSサポートプランの選択」をした後に、AWSアカウントが作成されます。

4-2. VPCを作成する

AWSにサインアップした後に、VPCを作成します。ユーザー専用のプライベート仮想ネットワークであるVPCは、AWSの各種サービスを展開するための基盤となるサービスです。

| 1 | VPCのコンソールを開く。 |

|---|---|

| 2 | 左側メニューの「VPC」を選択し、「VPCの作成」を押す。 |

| 3 | 「名前タグ」に任意の名前を入力する。 |

| 4 | 「IPv4 CIDRブロック」にアドレスを入力する。 |

4-3. サブネットを作成する

サブネットとは、用途に応じてIPアドレス範囲で区切ったネットワークのことです。インターネットと通信できる「パブリックサブネット」と、通信できない「プライベートサブネット」があります。

| 1 | 「サブネット」を選択し、「サブネットの作成」を押す。 |

|---|---|

| 2 | 「名前タグ」に任意の名前を入力する。 |

| 3 | 「VPC」で、サブネットを作成するVPCを選択する。 |

| 4 | 「アベイラビリティゾーン」を選択する。 |

| 5 | 「IPv4 CIDRブロック」にアドレスを入力し、「作成」を押す。 |

4-4. インターネットゲートウェイを作成する

インターネットゲートウェイは、VPCをインターネットに接続するために必要な機能です。

| 1 | 「インターネットゲートウェイ」を選択し、「インターネットゲートウェイの作成」を押す。 |

|---|---|

| 2 | 「名前タグ」と「タグ-オプション」は任意で追加して、「インターネットゲートウェイの作成」を押す。 |

| 3 | 「VPCへアタッチ」を押す。 |

| 4 | 作成済みのVPCを選択して、「インターネットゲートウェイのアタッチ」を押す。 |

以上でインターネットゲートウェイの作成は完了です。

4-5. ルートテーブルを作成する

ルートテーブルは、VPCとインターネットの通信についてルールを設定する機能です。

| 1 | 「ルートテーブル」を選択し、「ルートテーブルを作成」を押す。 |

|---|---|

| 2 | 「名前タグ」に任意の名前を入力する。 |

| 3 | 「VPC」で作成済みのVPCを選択して、「ルートテーブルを作成」を押す。 |

| 4 | 作成したルートテーブルを選択し、「ルート」タブの「ルートを編集」を押す。 |

| 5 | 「ルートを追加」を押し、送信先に「0.0.0.0/0」、ターゲットに「Internet Gateway」を選択する。 |

| 6 | 「サブネットの関連付け」タブの「サブネットの関連付けの編集」を押す。 |

| 7 | パブリックサブネットにチェックを入れて「保存」を押す。 |

以上でルートテーブルの作成は完了です。

4-6. EC2インスタンスを作成する

VPCの各種設定が終わった後は、仮想サーバーである「EC2インスタンス」を作成します。

EC2インスタンスの作成は、EC2サービスを使用して行います。

| 1 | EC2ダッシュボードの「インスタンス」を選択し、「インスタンスの作成」を押す。 |

|---|---|

| 2 | 「Amazon マシンイメージ(AMI)選択」で、使用するマシンイメージを選択する。 |

| 3 | 「インスタンスタイプの選択」で、目的に合うタイプを選択する。 |

| 4 | 「インスタンスの詳細の設定」で、作成済みのVPCとサブネットを入力する。 |

| 5 | 「ストレージの追加」で、必要な容量を選択する。 |

| 6 | 「タグの追加」で、任意のタグを設定する。 |

| 7 | 「セキュリティグループの設定」で、セキュリティグループの割り当てを行う。 |

| 8 | 「インスタンス作成の確認」で内容を確認後、「起動」を押す。 |

EC2インスタンスの起動時は、キーペアの作成画面が表示されます。キーペアは外部からの不正アクセスを防ぐ秘密鍵であるため、作成・ダウンロードを行いましょう。

4-7. SSHでインスタンスに接続する

SSHとは、リモートコンピューターの通信を安全に行うための暗号化プロトコルです。

SSHでインスタンスに接続するには、クライアントソフトをPCにインストールする必要があります。Windows10は「OpenSSH」、Macは「ターミナル」が標準搭載されているソフトとして使用でき、ほかにも開発・公開されているソフトがいくつも存在します。

SSHでインスタンスに接続後、Webサーバーソフトウェアをインストールすると、EC2インスタンスがWebサーバーとして稼働します。

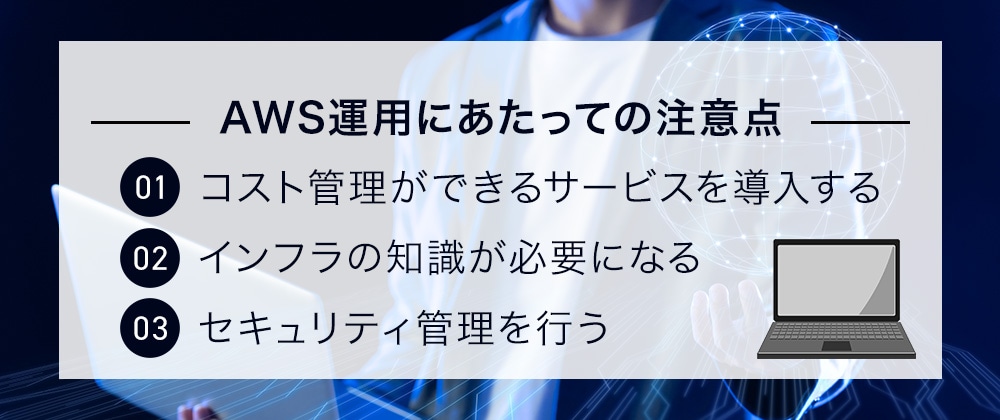

5. AWSを構築するときの注意点

AWSには活用するメリットが数多くあるものの、運用にあたってはいくつかの注意点もあります。

実際に導入してサーバー構築を行うときは、下記の3点に気をつけるとよいでしょう。

5-1. コスト管理をしっかり行う

AWSは従量課金制であり、サービスの利用期間・利用量を計算してコスト管理をしなければなりません。コスト管理の意識が低いとデータ転送量が膨らみやすくなり、思ったよりもコストがかかるケースがあります。

AWSのコスト管理には、コスト管理ができるサービスの導入がおすすめです。例としては以下のようなサービスがあります。

| AWS Budgets | 予算を設定し、コストが予算を上回ったときに通知する。 |

|---|---|

| AWS Cost Explorer | コストと使用状況を可視化できる。 |

| AWS Cost Anomaly Detection | 異常なコストの発生を検知・通知する。 |

5-2. サービスに関する知識が必要になる

AWSは利用できるサービスが多く、使いこなすにはインフラの知識が必要なこともあります。必要なサービスの選択や導入に時間がかかり、サーバー構築・稼働が遅れるという失敗に注意してください。

AWSによるサーバー構築が難しいと感じた場合は、サーバーの規模を小さく抑えるスモールスタートへの切り替えがおすすめです。また、社外の専門家のサポートを受けて、AWSのサービス・インフラについて相談しながらサーバー構築を進める方法もあります。

5-3. セキュリティ管理が必要になる

AWSは「責任共有モデル」でセキュリティ対策を行っています。責任共有モデルとは、クラウドの提供者とユーザーが範囲を分担して、それぞれがセキュリティについて責任を持つという考え方です。

AWS側は、基盤システムのセキュリティ対策をしっかりと行っています。対してユーザー側は、クラウド内のデータについてセキュリティ管理を行わなければなりません。

AWSのアカウント管理や適切なセキュリティ設定、OSのアップデートなどのセキュリティ対策は、ユーザー側が行う必要があります。

6. AWS構築の相談はX Managed®へ

AWSの導入・設定やWebサーバー構築に課題を感じている方は、NTT Com の

AWS導入支援・運用サービスの利用がおすすめです。

X Managed®は、NTT Comのトータルマネージドサービスであり、AWS導入支援・構築実績も豊富にあります。AWSの導入準備から運用までサポートを提供できる点が強みです。

セキュリティ対策については、基本的なセキュリティはもちろん、基盤設定のミスにまで対応できるソリューションも提供しております。

AWS構築の相談はX Managed®にお問い合わせください。

まとめ

AWSを利用することで、コストを削減しながらデータベースやストレージなどのサービスをビジネスで活用できます。ただし、導入には適切な設計と実装が求められます。AWSを利用してサーバーの構築を行いたい方は、当記事で紹介したやり方をぜひ参考にしてください。

また、AWSを適切に導入するために、外部のサポートサービスを利用するのもおすすめです。X Managed®は導入実績も数多くあり、基本的なセキュリティ対策も行えるため、導入を考えている方はぜひ一度ご相談ください。