起業のきっかけは

祖母の認知症

井上さんが起業したきっかけは、祖母の認知症だった。体力的にはまだまだ元気で動けるが、それがゆえにあちこち歩き回り、ときどき自分がどこにいるかわからなくなってしまっていた。

井上最初は祖母にGPS端末を持ってもらうことを考えました。祖母の現在地が確認できれば、それを頼りに迎えに行くことができますから。そこで最新の端末を買ったのですが、それは無骨でそこそこの重量があり、充電も頻繁にする必要がありました。月額の利用料もかかります。結局、祖母はGPS端末を持ち歩くようにはなりませんでした。必要な機能があればいいだろうという発想がそもそもの間違いでした。

本人が持ち歩きたいと思えるものでなければ、機能があっても実用には十分ではない。もっと手軽に誰でも使えるようなものはないかと考えているときに出会ったのが、beacon(ビーコン)の技術だ。beaconとは近距離で無線通信を行い、半径数メートルから数十メートルの近距離に信号を発信し、範囲内にある端末と通信できる技術で、Apple社の紛失防止デバイス「AirTag」などにも搭載されている。持ち物に付けておくと紛失や盗難時にスマホで位置情報を探索したり、アラーム音を鳴らしたりすることができる。

井上さんのお子さんの写真を入れたbiblle(写真左) 企業などともコラボレーションし展開(写真右)

井上この技術を活用すれば、小型軽量で月額料金も抑えた端末が提供できるだろうと考えて、オリジナルのサービス開発に着手しました。最初はカバンの底に隠したり、靴のソールに埋め込むことも考えたのですが、本人に内緒で仕込むとなると家族は後ろめたさを感じるでしょう。そうではなくて、本人が気に入って自ら愛着をもって持ち歩いてくれるものにしたいと思って、デザインや使い勝手にこだわりました。そうして生まれたのが「biblle」(ビブル)です。小型・軽量化とともに表面のプレートを自由にデザインできるようにしています。祖母に渡す時はひ孫の写真を入れて、「家族からのお守りだと思って持ち運んでね」と伝えました。そうすることで、本人としても気持ちよく持ち歩いてくれるようになりました。

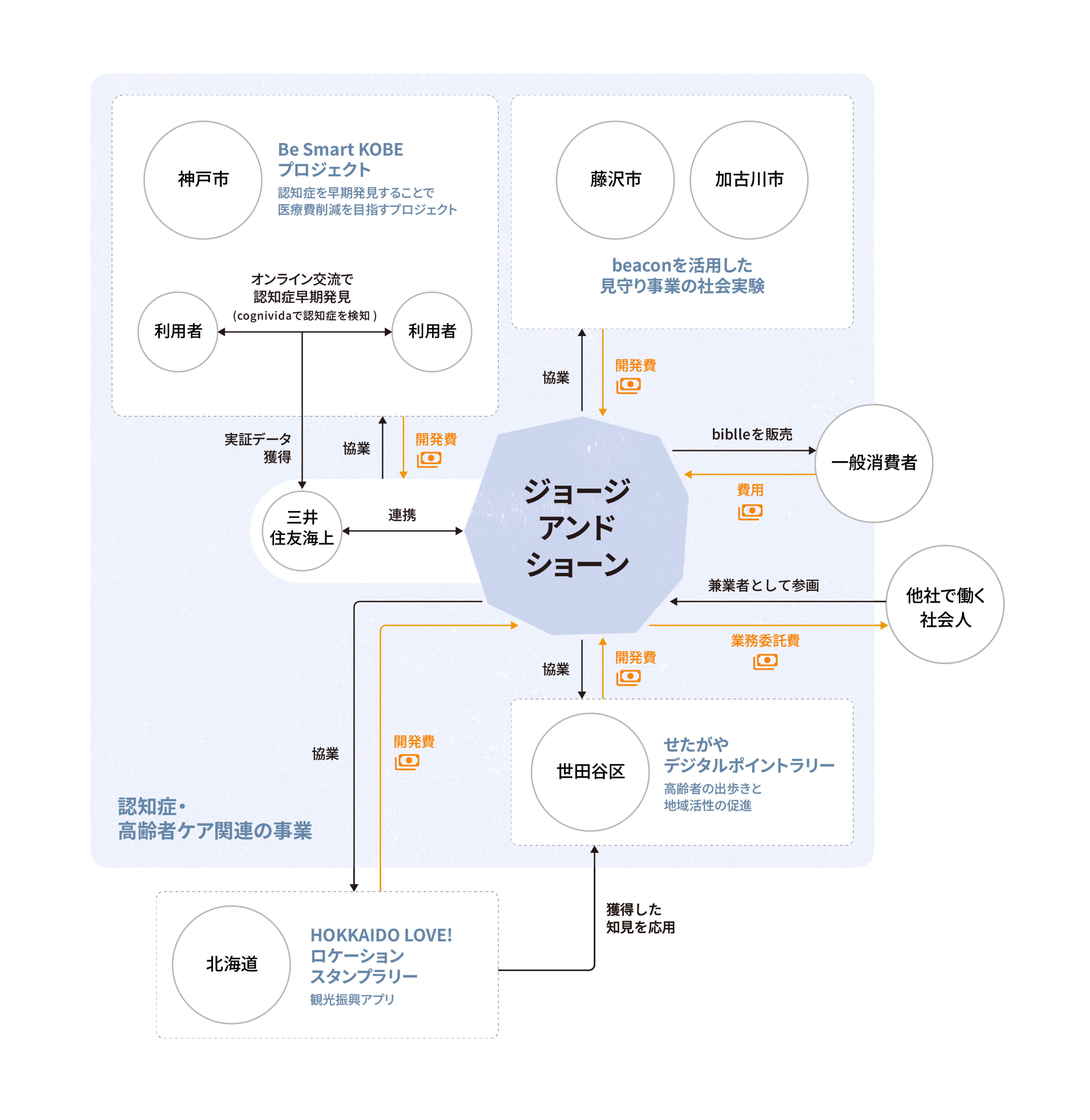

beaconは端末同士が範囲内に入って通信が出来たときに位置情報が記録される仕組みだ。つまり、多くの人が端末を持ち歩いてすれ違う必要がある。そこで、「なくしもの防止」「迷子防止」の用途としても使えることを訴求したり、企業や自治体と連携し街中にbeaconの受信機を取り付けてもらうなどした。例えば、小田急電鉄とは駅の改札や自動販売機に受信機を入れ、子供が駅を通ると親にその連絡が届くサービスを設計。兵庫県加古川市では子どもや高齢者の見守りをサポートするため電柱に設置されている見守りカメラにbeaconの受信機を設置。beaconの持ち主がカメラの側を通ると位置情報がわかる仕組みを構築している。

見守りから予防へ

biblleを広める中で、井上氏は認知症に関するより根本的な課題に向き合うようになる。

井上認知症になった後に事故が起きないように見守ることは大切です。しかし、本当は認知症になる前にそのきざしを発見できた方がよいはず。認知症はある日突然なるものではなく、少しずつ進行していきます。初期ではちょっと物忘れや間違い・勘違いが多くなるなど、日常生活に支障をきたすほどの変化ではないので、発見が難しい。そこで、biblleで収集される位置情報のデータをはじめとした、様々な行動データを集め、分析することで、事前予防ができないかと考え始めました。

こうした課題意識から生まれたのが、高齢者施設向け見守りサービス「施設360°(サンロクマル)」や認知機能のスコアリングを行う「Cognivida」(コグニヴィーダ)だ。

施設360°は、biblleを活用し、入居者の行動データを集め、認知症のきざしをいち早く感知できる施設。「Cognivida」は、AIを活用して利用者の認知機能をスコア化し、リスク予測を行うサービスだ。認知症やその前段階であるMCI(軽度認知障害)では、早期に発見して適切な対策をすれば、症状を改善したり発症を予防できる可能性がある。「施設360°」やbiblleで連携した企業や自治体との協業により得たデータを活用している。

井上極端な例を挙げれば、お年寄りの家電の使用状況をモニタリングして、真夜中に炊飯器でご飯を炊いていたら「おかしい」となるでしょう。そこで専門医による診察を促せば、早期発見につながる可能性が高まります。認知症高齢者で最大95%、MCI群で最大81.8%の検出精度があります。

楽しさと安心感で

参加を促す

Cognividaの精度をさらに上げるため、力を入れているのが三井住友海上や自治体と連携したオンラインコミュニティの醸成だ。

井上少子高齢化の波が加速する中、どの自治体も高齢者クラブや健康体操教室などを通し、高齢者の方のコミュニティ作りに励んでいます。しかし、高齢者の方が増える一方、その担い手は減っている。また、様々な理由で外出できない高齢者もいらっしゃるため、オフラインだけでは限度があります。そこで、オフラインとオンラインのハイブリッドでコミュニティをつくることにしました。

とはいえ、いきなりオンラインでコミュニティをつくるといっても参加者は集まらない。地域コミュニティを一軒一軒回って、お願いをしたり、コミュニティに入るインセンティブをつくって少しずつ参加を促し、彼らが何を求めているのかを探っていった。

井上コミュニティに参加し続けてもらうために大切なのは「楽しい」と感じることや「居場所がある」という安心感です。たとえば男性は女性と一緒の空間で実施されるイベントが苦手です。その結果、自治体の体操教室は参加者がほぼ女性で占められます。かといって男性はイベントそのものが嫌いというわけでなく、順位などが絡む競争になると、モチベーションが一気にあがります。一方で女性は女性同士で集まれる場を好み、気に入った数人と参加できる取り組みが大好きです。

また、高齢者になるほど承認される機会が減ってしまいます。そこで、どんなに小さなことでも褒めてあげる。そうすると、「そうかい?」と喜んでくれる。そうした小さな積み重ねでコミュニティへの参加を促しています。

クレームこそ本音

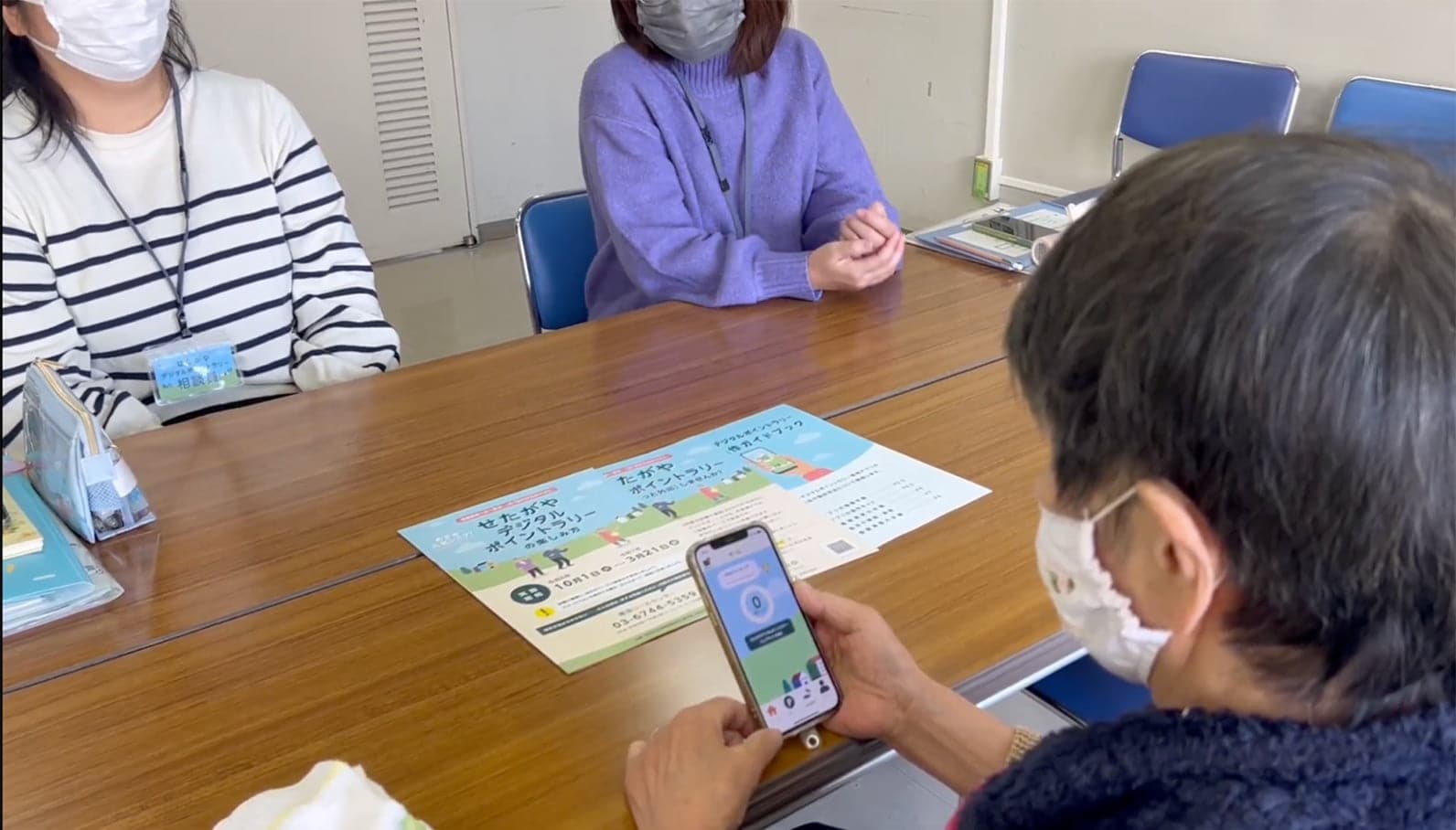

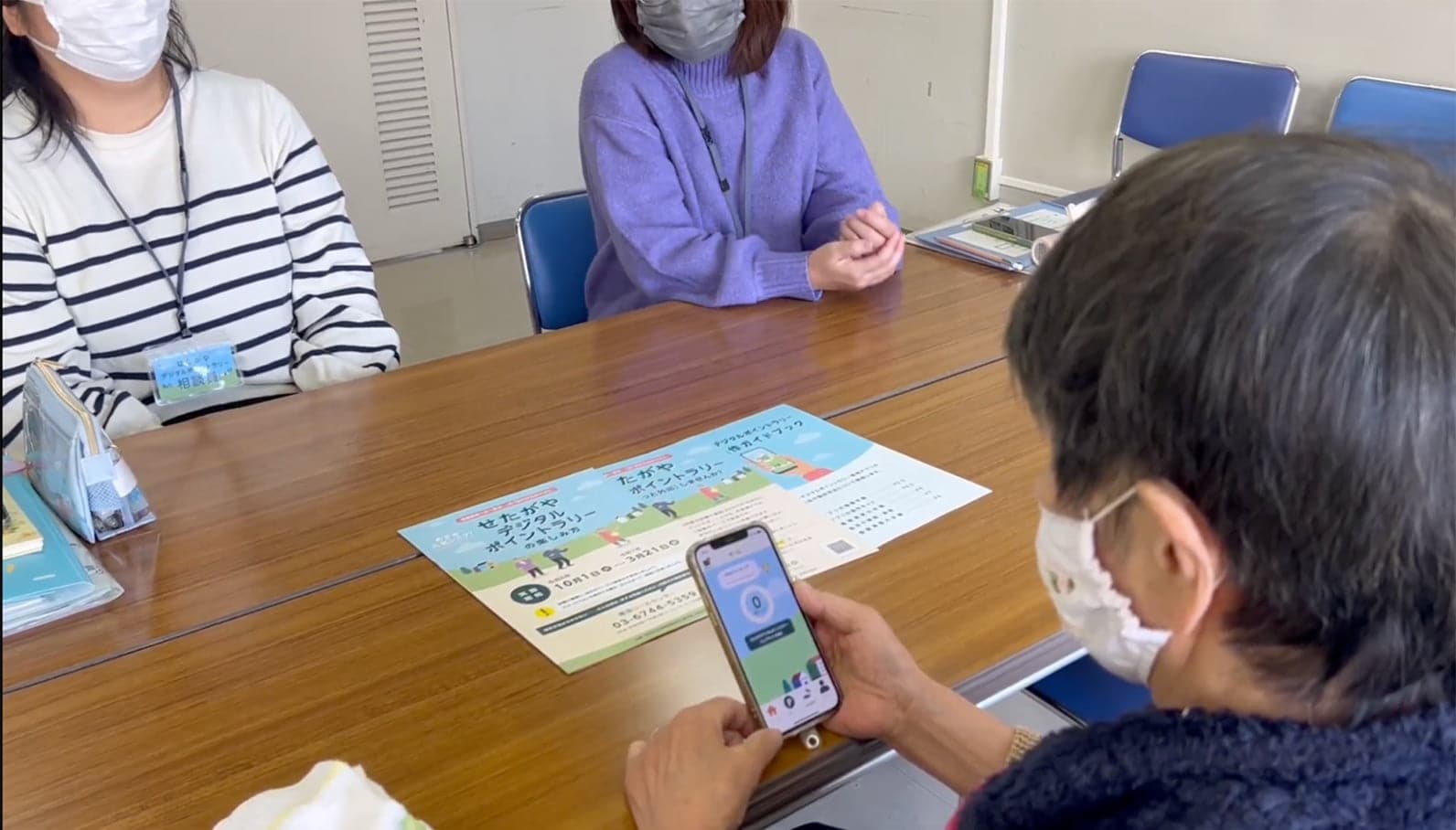

コミュニティづくりの一環として、同社は自治体とともに「デジタルポイントラリー」に取り組んでいる。これは住民がポイントラリーで健康維持活動に取り組めるプロジェクトだ。現在は世田谷区で「めざせ元気シニア せたがやデジタルポイントラリー」として展開されている。

井上今どきのお年寄りはアクティブだと言われますが、やはり家に引きこもりがちだったり、コミュニティに参加できず孤立してしまう人もいます。それは認知症のみならずフレイル(※)の観点からもよくありません。そこでスマートフォンを持って協力店舗や区内の施設をまわることで健康増進に加え、地域限定通貨「せたがやPay」と交換できるポイントを集め、地域活性化にもつなげてもらおうという取り組みです。当初の目標は数百人規模でしたが、今では約4000人を目標とするイベントに成長しています。

※ 加齢にともない、体力や気力が低下し、食欲や活動量が低下して虚弱になっていく状態

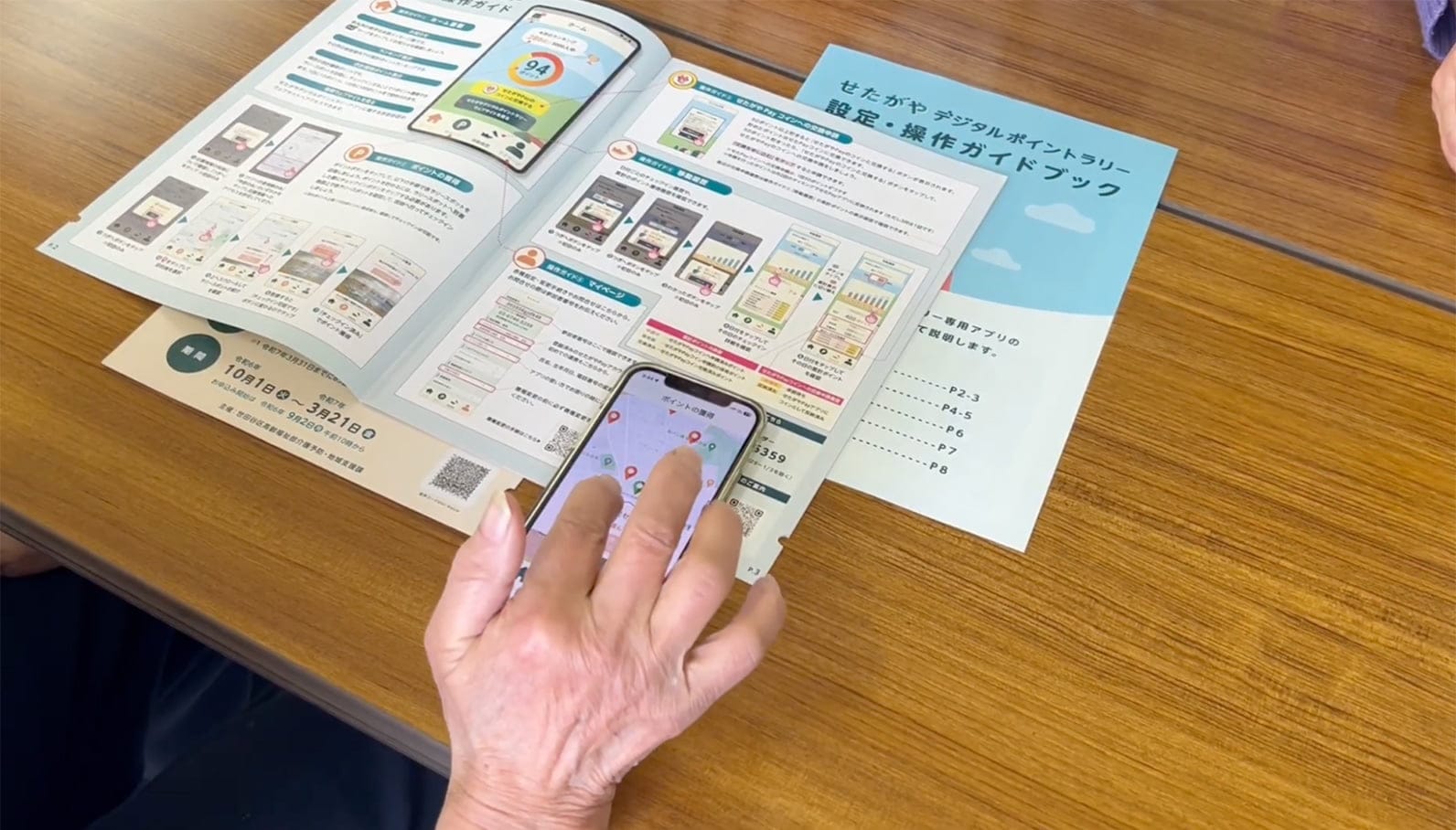

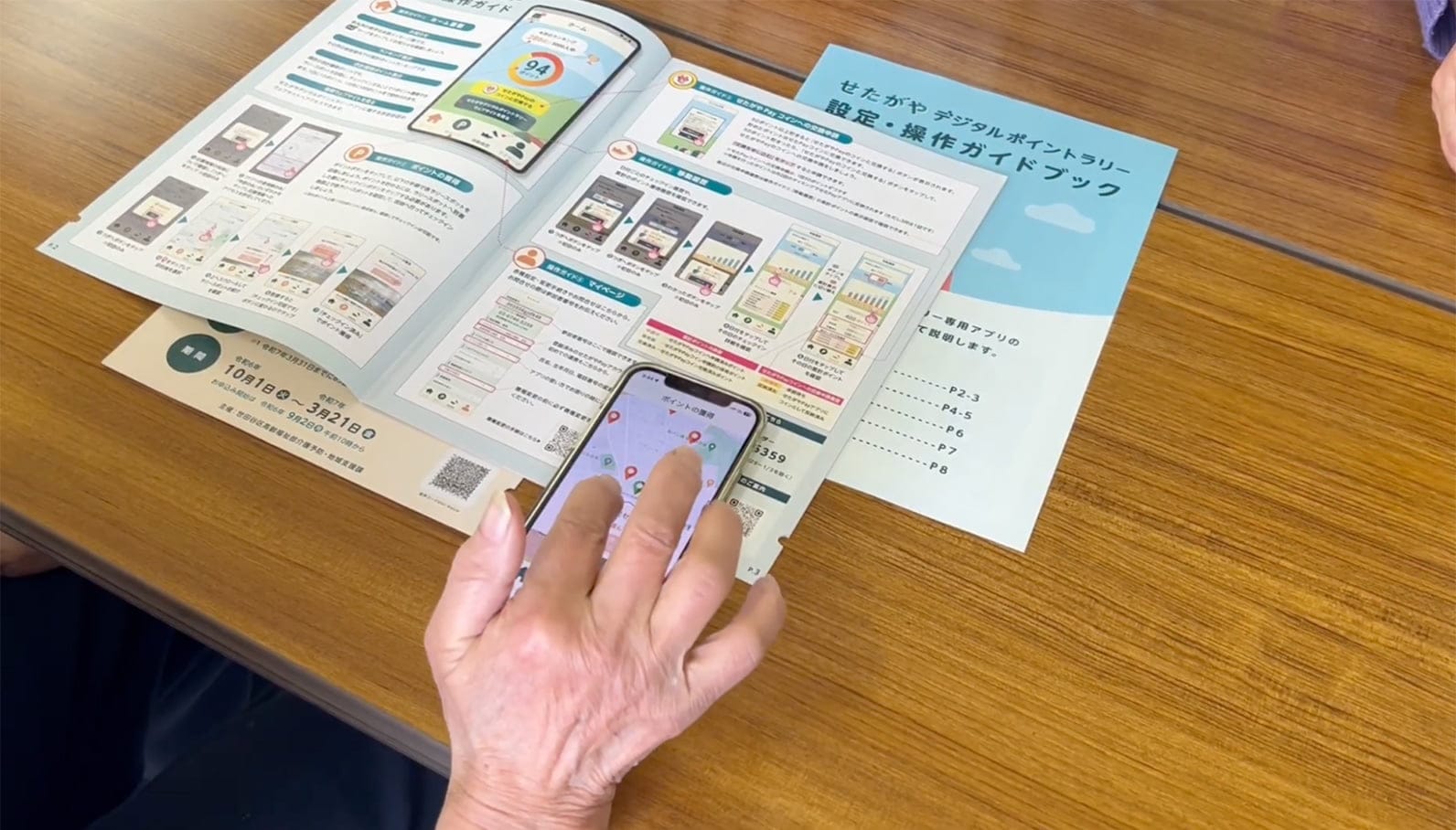

世田谷区デジタルポイントラリーのサービス画面。区内約280か所が対象となる

イベントへの参加を促す上では、当事者の声を積極的に受け入れることが大事だという。ヒアリングではかしこまって、当たり障りのない感想しか聞かせてもらえない。本音で文句を言ってもらうことで、改善につなげているのだ。

井上たとえば、デジタルポイントラリーでは「交換商品がしょぼすぎて、こんなものではやる気が起きない」という意見がありました。では、何ならやる気を出してもらえるのかと探ったところ、いちばん人気は意外にも「コロッケ」だったのです。交換商品が「しょぼい」というのは金額とは関係がなかった。コロッケ1個でも喜んでもらえるとわかったのは驚きでした。

あるいは、当初はランキングを毎月集計するごとに歩行履歴がリセットされていたのですが、これにはとくに男性から「やる気を失う」との意見がたくさん聞かれました。男性は交換商品よりもランキングで上位に入ることと、自分がどれだけ歩いたかの履歴が積み上がることがモチベーションになっていたのです。そういう声を丁寧に拾うことで、より多くの人が楽しんで参加してもらえるサービスになりました。

ポイントラリーが

地域の魅力の再発見に

デジタルポイントラリーがどのように地域に根付いているのか、実際に世田谷区高齢福祉部介護予防・地域支援課の横尾拓哉課長にもお話を伺った。

横尾我々は、認知症の方々が地域で安心して暮らせるまちづくりを目指しています。その基盤となるのが、令和2年に施行した「世田谷区認知症と共に生きる希望条例」です。この条例では、認知症に対するネガティブなイメージを払拭し、希望を持ちながら地域での生活を続けられるよう支援することを重視しています。

デジタルポイントラリーは、コロナ禍で高齢者が外出を控えるようになったことに課題を感じていた世田谷区が、フレイル予防の観点から高齢者に外出を促しつつ健康を維持する仕組みを模索していたところに、ジョージ・アンド・ショーンの提案を受けて検討が重ねられた。

横尾高齢者のデジタルデバイドを解消することも目的の一つにありました。スマートフォンを持っていない方には、ICタグの貸与による参加の仕組みを整え、説明会や相談会で使い方を丁寧にお伝えしています。また、地域限定通貨「せたがやPay」と連動させ、参加者が地域の商店や施設を巡ることで、経済活性化にもつなげています。

いつでもポイントラリーについて説明を聞ける体制がつくられている

2025年1月半ば時点で当初目標の約半数(2300人以上)の方が参加しています。アンケートでは「歩く習慣を身につけたい」という声が多く、「地域を新たに知るきっかけになった」との感想も寄せられています。また、副産物として区境に住んでいる方など、これまで隣区の施設や商店の利用が多かった方から、「ポイントラリーをきっかけに世田谷区の魅力を再発見した」という声も寄せられており、嬉しい反応です。

デジタルポイントラリーの拠点となる世田谷区役所(写真左)とラリースポットの一つである世田谷みどり公園(写真右)

今後、世田谷区では今回のデジタルポイントラリーをどのように活用・発展させていくつもりだろうか。横尾課長からはフレイル予防にとどまらず、高齢者のデジタルデバイス利用格差解消といった観点からも前向きな希望が聞かれた。

横尾この試みはポイントラリー単体で終わらせるのではなく、介護予防講座など他の施策と連携しながら、より多くの高齢者に元気に暮らしていただける仕組みを広げていきたいと考えています。また、フレイル予防にとどまらず、デジタルデバイスを活用した区と高齢者のコミュニケーションの取っかかりになればいいと思っています。

大企業との連携で

プロジェクトをつづける

ジョージ・アンド・ショーンは、複数のサービスを展開しながらも、社員はわずか30名ほど。限られたリソースの中で、どのようにしてサービスの成長と持続的な課題解決を実現しているのか。その答えの一つが「大企業に版権を渡し、持続可能な形でサービスを展開できるようにする」という戦略だ。

井上我々が目指しているのは、全く新しい事業をつくることではなく、相手の既存サービスが伸びるような形での提案です。たとえば、三井住友海上さんとの取り組みでは、既存の保険商品(認知症保険)に付加価値を加える形でCognividaの技術を導入してもらっています。ライバルも似たような保険商品を自治体向けに展開する中で「当社ではこのような早期発見や予防につながるサービスもあります」というアピールができれば、サービスの導入につながる。それが結果的にCognividaの活用につながり、私たちにとっては次のサービスの土台となります。

自治体との取り組みでも工夫が見られる。例えば初年度はジョージ・アンド・ショーンがほとんどの業務を再委託せず実施したことで、具体的な成果を上げて、翌年度以降のスムーズな運用につなげている。

また、ハワイトラベルアプリhurariや北海道とともに実施している観光振興アプリHOKKAIDO LOVE! ロケーションポイントラリー一見認知症とは関係のないサービス開発も並行して行なっているが、これも狙いがある。

井上企画とプロジェクトの立ち上げまでは我々が中心となってやり、自走できる形にしてお渡ししています。ここでポイントとなるのは、そこで開発した技術や得られたノウハウは、他のプロジェクトにも転用できるということです。

「HOKKAIDO LOVE! ロケーションポイントラリー」は、歩いているだけでポイントが貯まり、北海道の特産品と交換できるというものです。私たちのメインのサービスとは何も関係ないように見えますが、ここで得た知見を「せたがやデジタルポイントラリー」のユーザーインターフェース設計に応用しています。表面上は関係なさそうに見えるプロジェクトでも、根っこの部分ではサービスの横展開になっていたり、技術の転用や応用があるのです。

HOKKAIDO LOVE! ロケーションポイントラリーの一画面

兼業だからこそ

生まれる熱量

少ないリソースにも関わらず成果が生まれている背景にはもう一つ理由がある。それは、メンバーの9割が兼業であるという独自の体制ゆえだ。CEOの井上さん自身も、日本オラクルにシニアマネジャーとして勤務している。兼業メンバーだけと聞くと、直感的には成果を出すのが難しそうに思えるが、その実は逆だと井上さんはいう。

井上兼業を前提とすると、熱意と実力を兼ね備えたメンバーが集まりやすいんです。公共性の高い問題に向き合わなければならないのに、利益や成功確率を追求すると、そもそもの会社の方向性を見失います。しかし、民間企業である限り、利益を度外視することもできない。そうした狭間に「兼業体制」がうまくマッチするのです。本業で稼ぎがあるため、事業で短期的な利益を出す必要がありません。また、本業の空き時間ですらやりたいという人たちばかりなので、熱量と実力を兼ね備えた優秀な人材が多く集まるというメリットもあります。

聞けば彼らの「本業」の肩書がプロジェクトにおいて武器になる場合もあるという。メンバー各自が本業を通じて培った専門性やネットワークがプロジェクトの広がりを生む源泉となり、自治体や企業との交渉を円滑にしたり、新たな協力関係を築くことにもつながっている。

かといって、もちろん片手間にやるのではない。そこは本人に意欲と熱量があってこそで、採用の際に「理念への共感」と「スキルセット」はしっかりと確認している。

井上たとえば「本業がどうにも面白くないので、こちらでやりがいのある仕事をしたいのだ」という人は採用していません。「本業も面白くてしかたないが、自分のスキルを使ってもっと面白いことがしてみたい。テクニックがいかせる領域を広げてみたい」「社会課題の解決に関心があるが、所属企業では領域が離れているため、自社プロジェクトとして立ち上げたくても叶わない」という人が、ウチのカルチャーに合っていると思います。小さな会社ではありますが、入口である採用のスクリーニングからオンボーディングまでのプロセスは、かなりしっかりと作り込んであるのです。

もちろん、1つのプロジェクトをチームで進めていくうえでは、兼業メンバーが多いことに起因する難しさもあるが、そこはトレードオフとして割り切っているという。

井上最終的な成果があればプロセスは比較的自由にやってもらっています。木曜日の19時から20時だけはジョージ・アンド・ショーンのミーティング(オンライン)時間として確保してもらっていますが、それ以外はできるだけプロジェクトリーダーと個々のやり取りに委ね、メッセンジャーツールなどを活用して連絡を取り合ってやっています。それでも今のところ何の支障もなくきていますし、とくに「チームとしての一体感」みたいなところはまったく問題がありません。お互いに認め合い、信頼し合える関係性が構築できているからだと思います。

オンラインが前提のため、オフィスはビルのワンルームを使っている

課題先進国・日本から世界へ

井上さんは、ジョージ・アンド・ショーンの今後の展開について「国内外でのさらなる基盤づくりと社会課題解決の拡大を目指している」と語る。

国内では高齢化社会への対応が待ったなしの状況で、住民との接点を多く持つ自治体が「参加を呼び込む仕組み」までは持っていない。ここにジョージ・アンド・ショーンがビジネスを展開できる余地がある。井上さんは自治体と密接に連携し、より多くの人が意義を感じられる「場づくり」を目指している。

井上国内で数千万人規模の人たちが使っていける基盤づくりをしなければいけないと思っています。「都道府県や市区町村の企画です」といったときの利用者の信頼感は絶大で、参加への心理的なハードルは一気に下がるのです。ただ、そうした強みをもつ自治体が「何から手をつければよいかわからない」と悩んでいる。我々はそこに入っていって、自治体と一緒に住民に寄り添ったシステムを作っていきたい。自分もあと20年もすれば高齢者の仲間入りです。そのときに『このサービスを使っていたらこの先も楽しめるな』というくらいのインフラを作り上げたいと思っています。

さらに、井上さんは国内にとどまらず、世界への展開も視野に入れている。高齢化という"課題先進国"である日本で技術を磨き経験を培えば、それはいずれ世界のどの国にも必要とされるスキームになるはずだ。目指すは超高齢化社会に向けたヘルスケアAI事業のFrom Japan To Worldだ。

井上コロナ前までは僕らも海外の展示会やピッチコンテストにエントリーして、アワードを受賞することもありました。そのときに「なぜ僕らのようなベンチャーが受賞できたのか」を審査員の方々に聞いてみたのです。返ってきた答えは一様に「だって、その社会課題は日本で解決しなければどこの国がやるんだ」というものでした。AI技術では米中のほうが進んでいますが、こと認知症をはじめとした高齢化社会の課題解決では、世界の注目は日本に集まっています。その期待感やアドバンテージがあるうちに、我々がスタンダードとなるものを作り上げたいと思っています。

法令や慣習の壁に阻まれてしまう部分では、社会全体の変化に期待する部分もある。たとえば認知症推定のAI開発ではサンプルデータが多いほど精度が増すが、ヘルスケアデータの取り扱いは個人情報との兼ね合いもあって取得に制限がある場合も。自治体が信頼性を担保し、データ提供者に保険料割引などの制度を整備すればより効果的なインセンティブとなるし、開発の推進にも大きく貢献するだろう。

井上民間の側にも変わって欲しいところはあって「ジョージ・アンド・ショーンで働きたいけれど、所属企業が兼業を認めていないので……」というケースがたくさんあります。そこは時代が加速して、「兼業で働くことを認め、受け入れる」企業が増えて欲しいと思います。公益性の高い事業領域ではウチのようなスタイルは有効に機能すると考えています。本音では我々があれもこれもやりたいのだけれど、現状はヘルスケア領域で手一杯なので……。現状は自分たちの事業の形づくりに集中していますが、余裕が生まれた段階でノウハウを体系化し、横展開にも着手したい。同じような座組で起業や兼業し社会課題を解決する会社が増えてくれたら、日本はもっと住みよくなるし、前進できると思います。