片道5時間かけて

学ぶなんて、おかしい

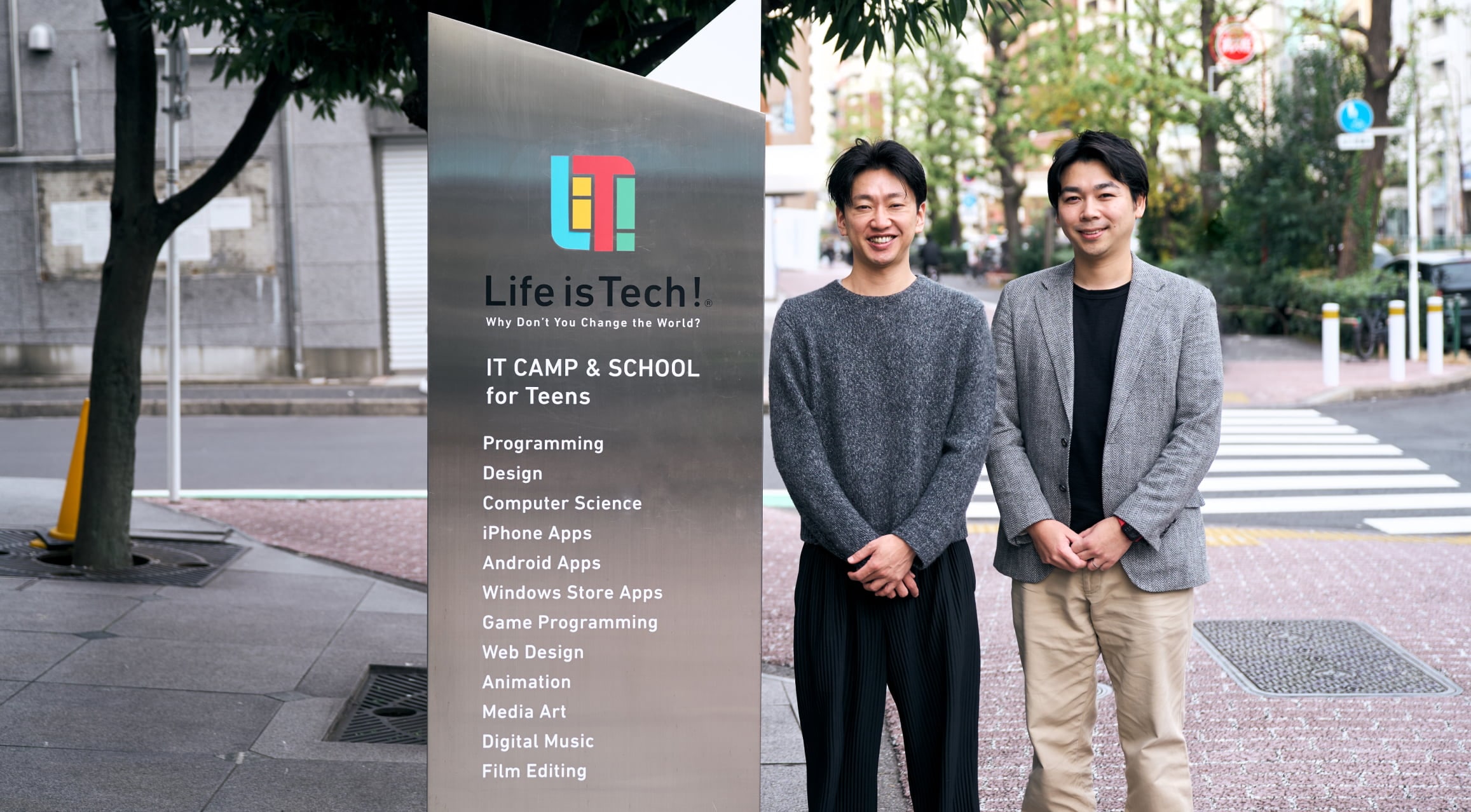

ライフイズテックは2010年の設立以来、中高生向けプログラミング教室を運営してきた。

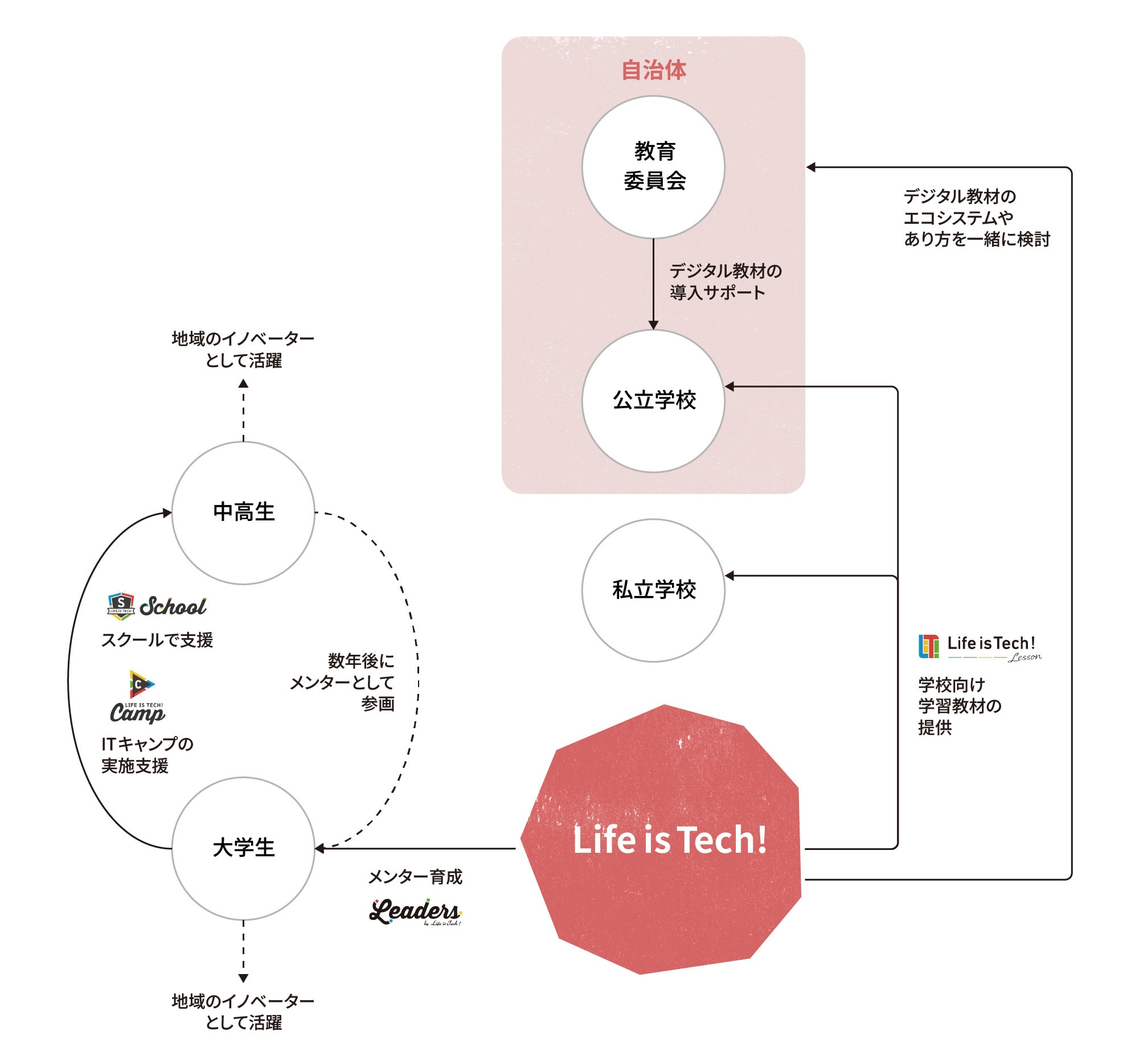

創業時からミッションとして掲げる「中高生ひとり一人の可能性を一人でも多く、最大限伸ばす」の実現に向け、中高生向けのITワークショップを祖業として、プログラミング教育や、EdTech教材の提供、自治体・企業向けDX/AI人材育成など、中高生から社会人まで幅広い層を対象に、次世代のテクノロジーを活用した課題解決人材を育成し、デジタル/EdTech教育のトップランナーとして、デジタルイノベーション人材の育成に注力している。

同社が注力している領域の一つが地域による教育機会の格差の是正だ。そのきっかけとなったのは、2010年から運営している短期集中プログラム「プログラミングキャンプ」での出来事だった。

水野以前山口県で開催したキャンプに、大分県から車で5時間かけて来てくれた子がいたんです。札幌市から東京まではるばるやってきた子もいました。遠方から来てくれる子たちの行動力に驚くとともに、これでいいのだろうかと思うようにもなったんです。やりたい気持ちがあって、行動力があって動ける子はいいかもしれません。一方でいろいろな制約があり学ぶことを諦めざるをえない子もいる。

住んでいる場所や、家庭の経済状況、保護者の教育への関心度に関係なく、誰もが教育を受けられる環境をつくらなければならない。そう強く思うようになりました。

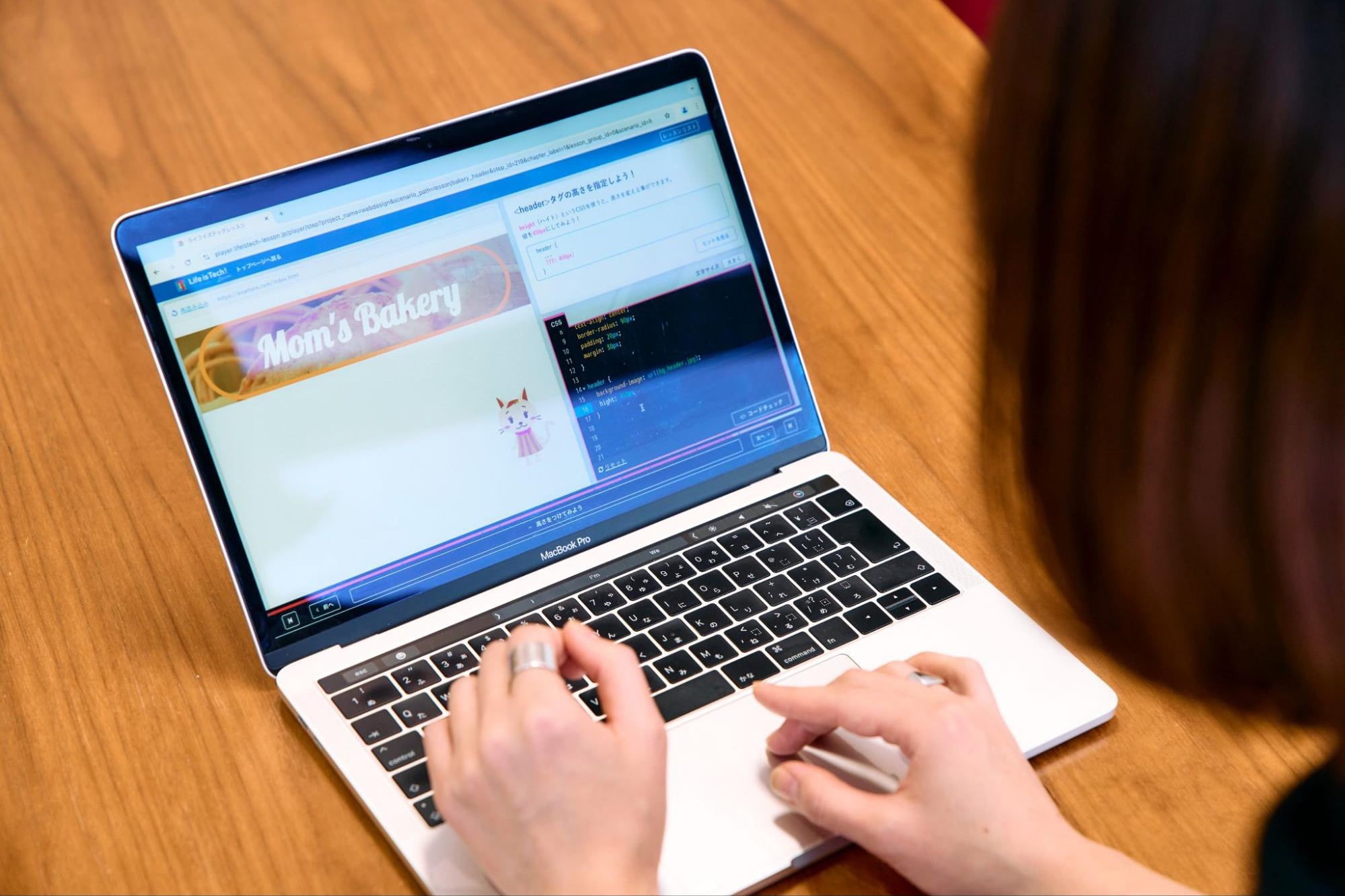

生徒に来てもらうのではなく、すでに生徒がいるところにサービスを届ける必要がある。そのような思いから2020年に生まれたのが、学校向けのクラウド型学習教材「ライフイズテック レッスン」だ。

私立校から始まり、現在は公立校への導入も進めている。公立校にサービスを導入するとなれば、自治体の協力は欠かせない。なぜなら、公立校に導入するサービスを決めているのは自治体だからだ。また、導入後に先生が使いこなす体制づくりや、生徒が将来イノベーションを起こせるような学習環境も必要だ。同社はどのように導入を進めていったのだろうか。

教育と地域の課題を

つなげる

公立校への導入に向けて本格的に動き始めたのは2020年のことだ。官公庁グループ統括部長の増田さんは、最初の連携先である奈良市との取り組みをこう振り返る。

増田奈良市が自治体としての域内全校導入を決めてくださったのは、市長と、教育指導主事の方が熱意を持って進めていただいたからです。もちろん熱意だけでサービスを導入することはできません。自治体での導入には指導主事、教育委員会、財政課、市長など様々な関係者との調整が必要です。

最終的にはこれらの異なる視点をバラバラに捉えるのではなく、一つの大きな絵に描き直します。単にプログラミング教材の導入という話だと、「それは各学校で判断すればいい」となってしまいます。そこで、「市全体の情報教育をどう展開していくのか」と自治体の目線でサービスを導入する意義を伝えていくようにしました。

この「大きな視点」の提案時に増田さんが意識しているのは、各自治体の総合計画や教育方針に結びつけることだ。人口減少や労働力不足は、どの自治体でも直面している課題だ。その解決に向けて、デジタル人材育成は欠かせない。一人ひとりの生産性を高め、地域への愛着を深めることは、多くの自治体が掲げる方針と重なる。だからこそ、「ライフイズテック レッスン」は「一時的な施策」ではなく、「地域の未来に不可欠な取り組み」として受け入れられてきた。

増田自治体で継続的に導入いただくため、その時々の自治体の課題に合わせサービスのアップデートもしています。例えば、最初は先生間の指導力格差を埋めることが導入の理由だったとすれば、次のステージではその自治体の課題に応じて起業家人材育成の土台づくりという展開を描いてます。

ライフイズテックでは、大小問わず様々な新機能を絶えずリリースしている。情報モラル教育への対応や先生向けのオリジナル教材作成支援など、これまでのアップデートは自治体や先生、生徒などの意見をもとに実施してきた。この声を拾い上げるため、教材を活用するすべての先生に年に1度アンケートを実施。この継続的な調査により、教育現場での具体的な成果やインパクトが数値として可視化され、それが自治体との対話において取り組みの意義を伝えやすくしている。

先生にとっても

良い体験を

自治体で「ライフイズテック レッスン」の採用が承認されると、学校現場での導入を進めていくことになる。先生に対する導入時の体験設計も重要だと増田さんはいう。

増田プログラミングは、先生自身が学んだ経験がない場合も多いため不安も大きいものです。そこで、全自治体で学校向けに導入研修をしてもらうようにしています。この研修では、まず2020年のプログラミング教育必修化の社会背景から丁寧に説明し、なぜこの教育が必要とされているのか、どのような成果が期待されているのかを伝えてもらっています。

実際に導入した学校の先生の声を自社のホームページで掲載している

だが、背景がわかったとしても、新しい教材やサービス導入は先生にとって負担になりえる。授業の準備や生徒指導、部活動の顧問、家庭との連携など日々多くの業務を抱えている中で、新たな教材の使い方を習得し、授業の組み立てを考えなければいけない。こうした状況に対してもライフイズテックは手厚いフォローをおこなっている。

増田例えば、ライフイズテックのスタッフが実際の授業に参加して授業サポートをさせていただいたり、先生向けの研修で先生方に生徒として授業参加いただく体験をしていただくこともあります。教材に触れながら、生徒たちがどこでつまずきそうか、授業でどんな質問がでそうかなど具体的なポイントを体感的に理解していただいています。生徒と同じ目線で体験していただくことで、先生に自信を持って授業で活用いただけるようにしているんです。

他にも、生徒から予想外の質問が出て回答に困ったときのために、様々な内容を質問できる窓口を設けている。授業数に応じた指導案や授業用スライド、小テストや評価指標なども用意するなど、授業の準備に余計な手間がかからないよう配慮している。

増田先生方にとっては、一見、新しいものが増えて大変そうに見えるかもしれませんが、使っていただくと評価が楽になるなど、むしろ業務の効率化につながる部分も多いんです。そういった実感を持っていただけるよう、支援の仕組みを日々整えています。

デジタルイノベーション人材を

生み出す「3周理論」

自治体との連携や学校現場での具体的な取り組みを通じて、ライフイズテックは「2025年までにイノベーション人材を120万人に増やすこと」を目指している。同社はイノベーション人材を、「自分自身で課題を設定できること」「テクノロジーを活用できること」「課題解決のために自らアクションを起こすことができること」と定義している。中高生が学び、育ち、活躍していく、そんな循環を生み出すエコシステムの核となるのが、ライフイズテックが提唱している「3周理論」だ。

増田私たちは知識を学ぶことにくわえて、実践的な課題解決の経験も大切だと考えています。課題解決力の向上には、課題の発見から、解決策の考案、実行、そしてフィードバックを得て改善していくという一連のサイクルが大事です。これまで多くの中高生の成長を見てきた中で、このサイクルを3段階で積み重ねること、つまり「3周理論」がデジタルイノベーション人材育成への鍵だとわかってきました。

3周理論は教育の現場において、取り組む課題を大きくしていくという形で取り組まれている。1周目では、半径50cmの自分の身近な課題解決、例えば部活の演奏会の告知サイトをつくる。2周目ではご近所スケールの課題解決として、自分の住んでいる地域の掲示板アプリに取り組む。そして、3周目には社会スケールの課題解決として、全国対象のシニア向けヘルスケアアプリ制作に挑戦していく。こうして、徐々にスケールを大きくしながら、課題解決力と自己効力感をあげていく。

増田私たちはできるだけ多くの子どもたちに、なるべく早く1周目の体験を届けたいと思っています。そうすれば、高校や大学を卒業する頃には、すでに再現性を持って社会課題を解決できる存在になれるはずです。私たちが目指すのは、単にプログラミングができる人を増やすことではなく、デジタル技術を使って主体的に社会をよりよくできるデジタルイノベーション人材の育成なんです。

地域愛を高める、

エコシステム創出事業

自治体と取り組むデジタルイノベーション人材育成の代表例の一つが、山梨県で実施している「DX人材育成エコシステム創出事業」だ。山梨県は県内企業の99.9%を中小企業が占めており、その多くがデジタル化に課題を抱えている。ホームページの作成やGoogleマップの更新といった基本的なニーズがあるものの、どのように外部に依頼すればよいのか見当がつかないことも多い。

そこで、中学・高校でデジタルスキルを学んだ生徒たちが、地元の大学でさらに技術を磨きながら、商工・経済団体と連携して地域の中小企業が抱えるデジタル課題の解決にも取り組めるプログラムを構築した。このプログラムでは同時に、後輩たちのDX教育に携わることにもなり、地域内で継続的にデジタル人材が育ち、活躍し、また次の人材を育てていくという好循環が生まれている。

増田この事業に参加してくれた学生に「山梨県が好きかどうか」を5段階で評価してもらったところ、実施前と比べて、好意的な回答が増えました。特に嬉しかったのは、普通以下と答えた人の割合が4割から1割まで減少したことです。「将来、山梨県で働きたいか」という質問に対しては、働きたいと答えた割合が2割から5割に増えました。地元への関心が高まることで、将来、メンバーが進学や就職で一度地元を離れたとしても「また山梨県に戻ってきたい」と思ってもらえる可能性が高まったのではと感じています。

また、ライフイズテックが全国の中学・高校で学ぶ生徒を対象に行っている「ライフイズテックレッスンコンテスト」も地域に対する愛着を高めることにつながっている。メンバーは教材を活用しながら、自分達の地域の課題を解決するオリジナルのウェブサイトを制作して応募する。2024年度の夏のコンテストでは、1,832作品もの応募があった。

このコンテストで今年身の回りの問題解決部門の最優秀賞に選ばれたのが、兵庫県但馬エリアに住む高校2年生の作品だ。但馬エリアは3市2町からなる地域だが、これまでそれぞれの自治体が独自に観光情報を発信していたため、地域全体としての魅力を十分に伝えきれていないという課題を抱えていた。そこで、「但馬エリア」として一つのブランドにまとめ、地域全体の魅力をわかりやすく伝えるWebサイトを作り上げた。プログラミング学習を通じて、地域の課題と向き合い、解決策を考え、実装する。この過程で、地域の新たな一面を発見し、より主体的に地域に関わりたいと考える生徒も出て来ているという。

生徒が作成した兵庫県但馬エリアを紹介するWebサイト

ソーシャルIPOで

公益性の高い事業をつづける

2018年からライフイズテックは「ソーシャルIPO」という新しい概念を掲げている。ソーシャルIPOとは、企業の経済的価値と社会的価値を両立させる新しい上場の形を目指す取り組みだ。従来の株式市場では、ROE(自己資本利益率)などの財務指標に基づく経済的価値が重視される。そのため、上場後に当初の理念から離れていってしまう企業も少なくない。

水野そもそも、ソーシャルIPOという概念を掲げたのは、自分たちのミッションに早いうちから共感してくださる投資家や投資企業にできるだけ還元したいと考えたからです。会社が成長して、市場の評価が変われば、投資家も増えるでしょう。でも、僕はまだ成長するかわからない段階からミッションや会社のスタンスに共感してくれた人をより大事にしたい。そのため、資金調達の際は投資契約書に「中高生を対象とした教育以外の事業は行わない」と明文化するなどしてきました。これまで、30社ほどから資金調達を行いましたが、上場時期について意見を言われたり、急成長を求められるということもありませんでした。

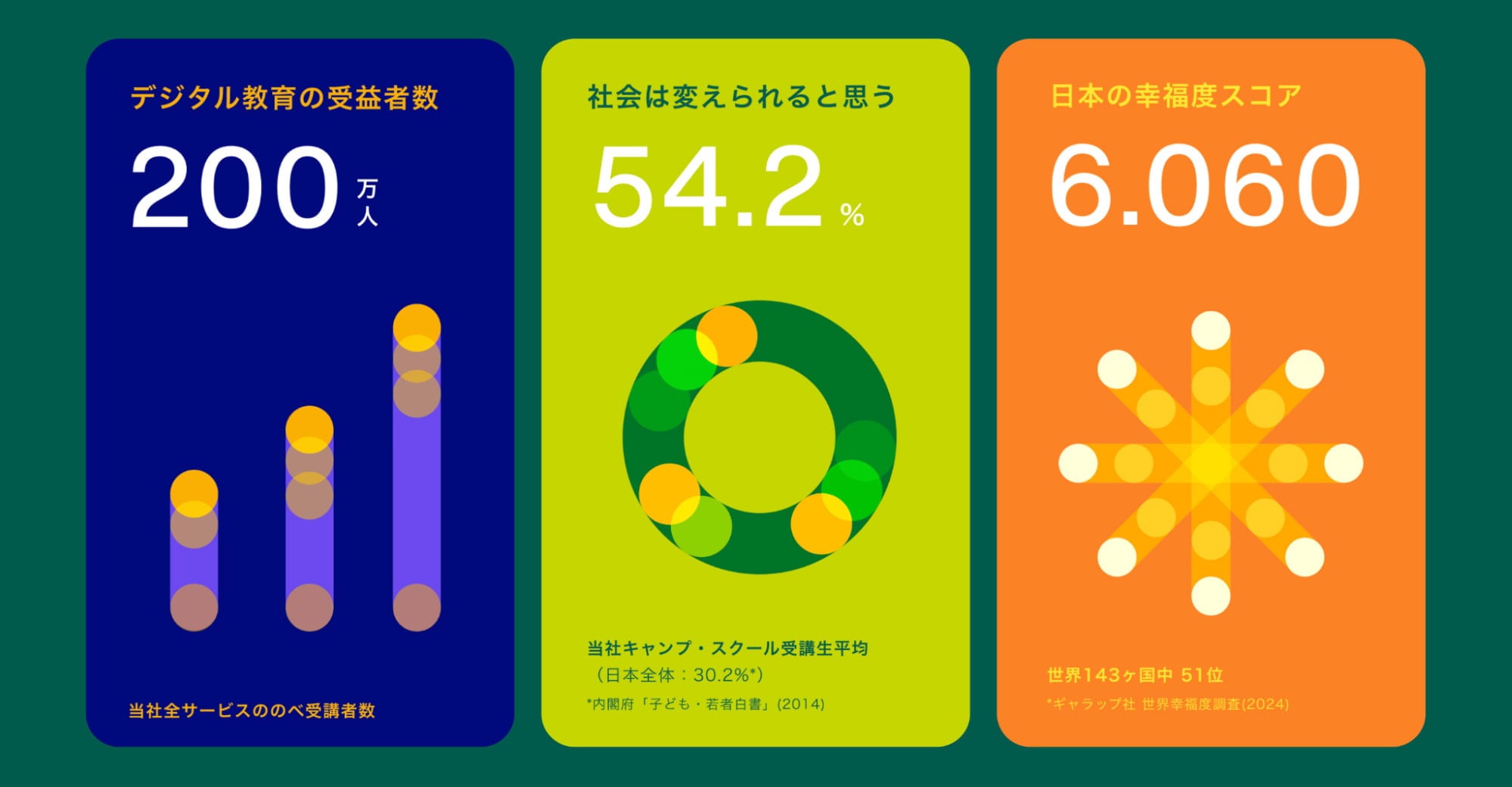

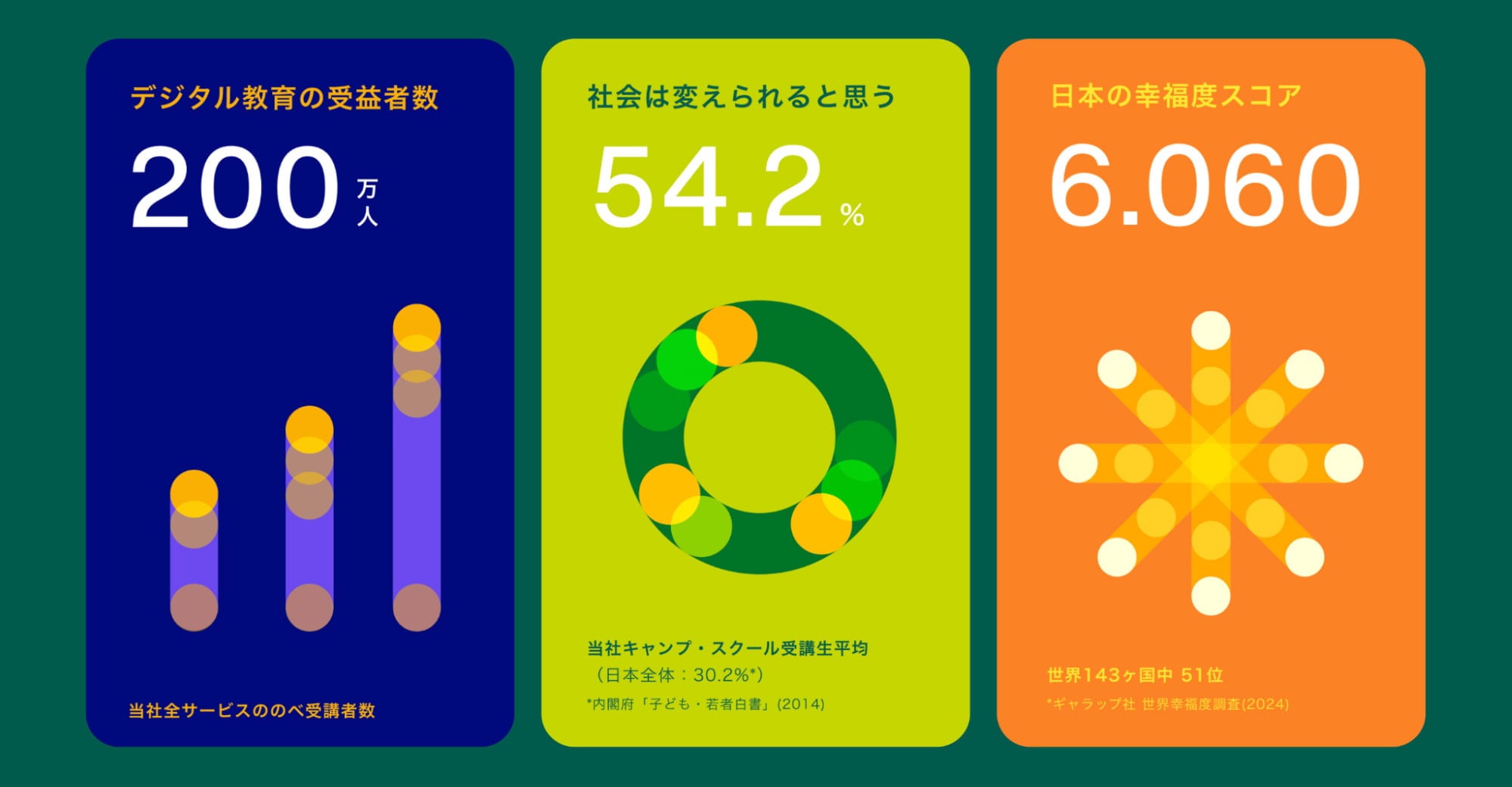

ライフイズテックのホームページにて掲載されている目指す社会的インパクトの数値

同社は2014年のシリーズAの調達時から独自のロジックモデルを用いて社会的インパクトの計測を続けている。例えば、「多様なイノベーションが生まれる社会」というアウトカムを達成するため、「自ら世界を変えられる次世代人材の輩出数」をアウトプットとし、計測指標の一つとして「社会は変えられる」と思える受講生の割合を測っている。また、2022年には企業の公益性の高さを示す国際認証であるB Corpを数年かけて取得。自社が起こす社会的インパクトのアップデートにも取り組んでいる。

水野卒業生には自ら起業している子も多くいますし、有名なクリエイターや研究者になっている子もいます。そうした人材が企業や地域の中に増えていくことで、将来的に様々な場所でイノベーションが生まれる可能性がでてくる。株主の方が長期的な変化を信じてくれたからこその結果だと思っています。

学びをもっと自由に

足元、地域の教育格差に向けて動いているライフイズテック。そんな中、中長期的目線で水野さんが関心を寄せているのが、不登校問題だ。近年、不登校の生徒数は増加傾向にある。その背景を「教育を取り巻く環境の大きな変化が一因では」と水野さんは分析する。

水野コロナ禍でリモートワークが一般化して以来、「どうして学校にいかなければならないのか」という問いが生徒の中で生まれている気がします。地方では学校の統廃合が進んで、学年で1クラスしかない学校も出てきている。すると、一つの教室が生徒にとってすべてになる。そのため不登校になると、そのコミュニティから外れることになり、復帰がなかなか難しくなります。これは制度の問題で、違う場所で学んだり、別のコミュニティに参加したりする選択肢があれば状況は変わるのではないかと考えています。

不登校の課題に対して水野さんは「制度」と「体験」二つの側面からアプローチして変えていく必要があるという。制度面では、学区制による通学先の制限や単位認定の方法、高校受験制度など既存の教育システムを見直し、より柔軟な学びを提供する。加えて、子供たちの学びの体験そのものを再設計していく。水野さんは「大きすぎる理想なのですが...」と前置きした上で、考えを語ってくれた。

水野理想はリアルとオンラインを組み合わせた学校です。生徒が行きたい時に行ける場所が複数あり、体調に応じてオンラインで参加することもできる。不登校を単純な「悪」とせず、さまざまなコミュニティを行き来できるような、学びの体験をデザインしていく必要があると思います。

教育の世界ではすでにその兆しは見え始めている。例えば、学校法人角川ドワンゴ学園が2016年に開校したN高等学校、通称“N高”はオンラインとリアルを組み合わせた学びを確立した。また大学レベルではカリフォルニア州サンフランシスコの全寮制のミネルバ大学が注目を集めている。全寮制のこの大学では特定のキャンパスを持たない。学生は世界7都市を転々としながら4年間を過ごし、すべての授業をオンラインで実施。場所にとらわれない学びのモデルを実現している。

水野不登校の問題は年々深刻化しています。子供たちの可能性を最大限に伸ばすという私たちのミッションに立ち返ったとき、この課題に向き合わないわけにはいきません。地域にイノベーション人材を増やす活動とともに、いつかは力を入れていきたいですね。