海外のB2B向けFintechサービスの趨勢

元々、Fintechという言葉が海外で知名度を得たのは、リーマンショック後に海外の銀行業の貸出が厳格化した際に、銀行以外の与信情報を保有・活用するプレーヤーが、銀行以外のバランスシート(個人や機関投資家など)を用いて与信を行ったことが発端にある。P2Pファイナンスと呼ばれるような、従来はなかった直接金融の形を実現したプレーヤーとしては2014年にIPOを実現したLending Clubの存在があり、同社が銀行に依存しない企業の借り入れ手段を実現し、その後、類似の業態は広がっていった。

だが、その後の与信環境の改善と共に、融資における銀行以外のプレーヤーの競争優位は剥落していったような実態がある。

一方で、決済領域においては、元々はクレジットカード産業及びその基幹産業としての国際的ネットワークの存在があった。そこでは、例えば〇〇カード、といったプレーヤーであったり、ビザ、マスターカードといった巨大なプレーヤーの名前があったが、この領域の上場企業で時価総額等のランキングで目覚ましい規模を見せているのはペイパルとスクエアであり、それぞれ30兆円超、10兆円超の規模を本稿執筆時点で誇っている。

ペイパルは電子マネーサービスの先駆者的な存在であるが、オンライン決済の世界において高い成長率を誇り続けている。直近2020年第4四半期中だけをみても、2,770億ドルの決済取引が実施され、その金額に対し手数料率にして約2%超となる、56億ドルの決済関連収益を計上している。従来であればクレジットカード産業に担われていた支払いのシェアを、より利便性の高いオンライン中心の決済ツールとして奪っている構図となる。

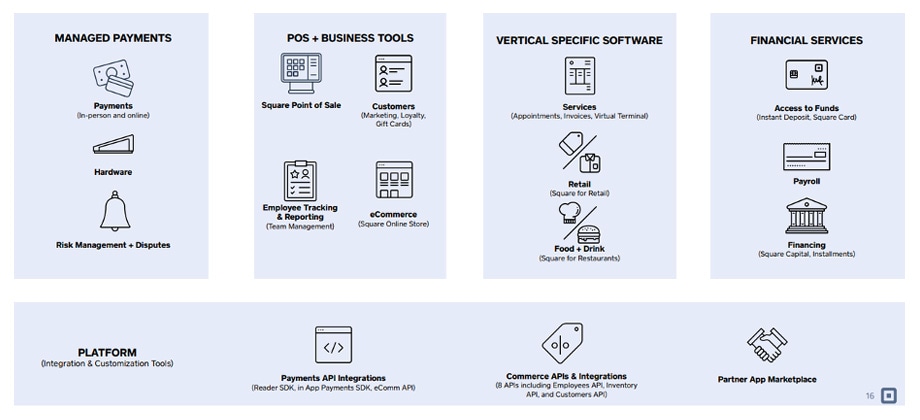

一方でスクエアは、オフライン決済における革命児的な存在である。同社は実店舗において、スマートフォンに接続する機器を用いて決済機能を提供するサービスから始まったが、専用機器の提供から小売り店の経営管理、給与支払いや融資といった、オフライン決済の周辺にある総合的な金融ニーズを巻き取る形で規模を拡大している。同社の場合も、それまでクレジットカード産業の加盟店ネットワークが有してきたシェアを、小売り業向けの総合的な利便性により奪っている構図となるが、様々な乗り換えコストの高い施策を同時並行で提供しているが故に、高い企業価値を株式市場から評価されている。

図表 スクエア社の提供する主な店舗向けサービス

また、決済領域の未上場のプレーヤーとして注目されるのはStripeである。同社はECサイトを中心にオンライン上での決済ツールを、主にクレジットカードの決済代行業の形で提供するものである。ネット上でのクレジット決済という、インターネット黎明期からある決済手段でありながらも、誰もがオンライン決済というと入力の煩雑さを想起してしまう難しさを前に、そこで顧客が脱落しない設計と体験を売りに拡大し続けている。支払いにおいて顧客が脱落しないことは、売上の増加と同じ効果を持つことを考えれば、そのような決済のユーザー体験も付加価値領域であることが理解できる一例となる。