アナログな物流の現状

前回の記事でもお伝えしたが、物流業界では電話・FAXを中心としたアナログな伝達手段による情報連携が未だに残っている。もちろん、IT・IoT・ロボット等の技術発展によって、最先端の物流業務を行う企業もあるが、特に輸配送業務に関しては、ほとんどの企業はまだ共通システムを使った情報連携すらできていない状況だ。

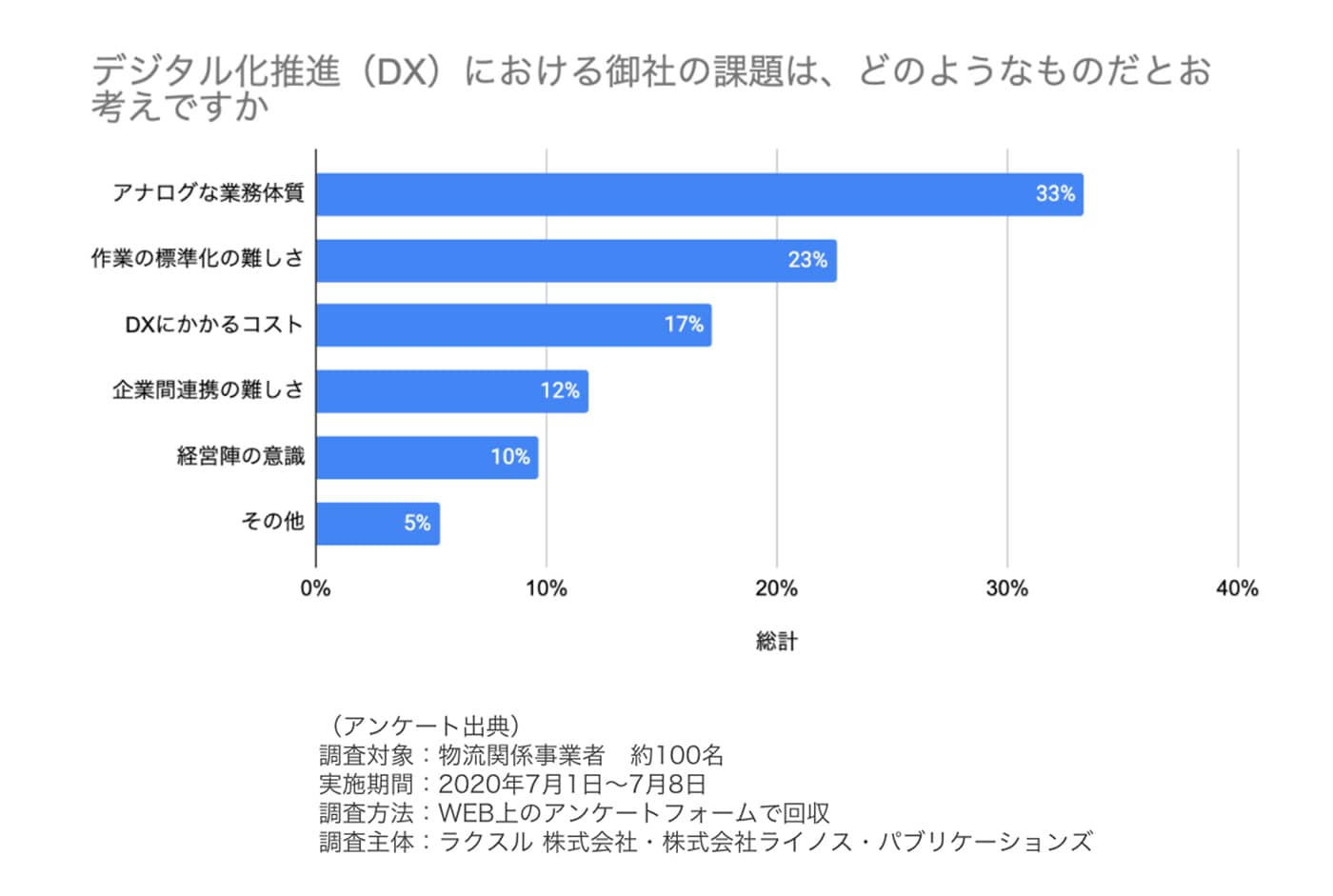

輸配送のデジタル化を特別難しくしている要因は、複数企業間の連携と、標準化の必要性だ。弊社が実施したアンケートでもDXの課題として、アナログな業務(33%)にならんで、作業の標準化の難しさ(23%)、企業間連携の難しさ(12%)が挙がっている。

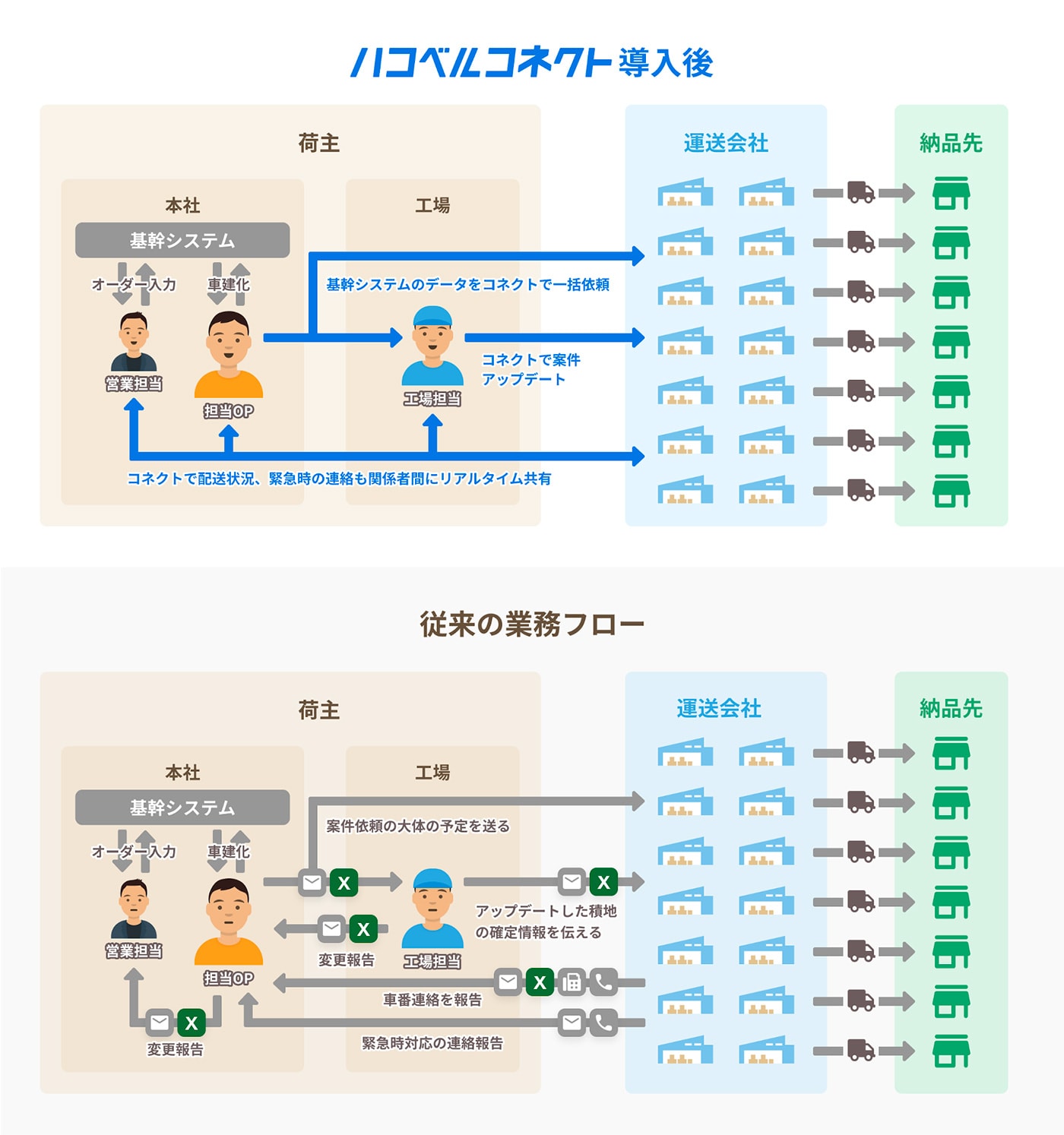

大抵の場合、自社車両で配送するということはなく、基本的には荷主・元請企業(倉庫)・運送会社が連携して配送を行い、それぞれの企業が入り組みあって情報連携をしている。限られた範囲の情報連携であれば、グループ内の企業にすべてEDI(Electronic Data Interchange、商取引などのビジネス文書を専用回線やインターネットを用いて電子交換する仕組みを意味する)の導入が可能そうだが、現実的には、荷主は複数の運送会社と、運送会社も複数の荷主と付き合っているため、1つの統一されたシステムを全員が導入するのが困難だ。

また、配送業務や必要な情報項目は、荷主の業態、商材、積み下ろしの倉庫の状況によって大きく異なり、標準化されていない。そのため、すべての配送案件に必要な情報項目をもったシステムを作るのは容易ではない。

この企業間連携と標準化のため、今まで多くの企業がシステムを導入に挑戦してきて、現場での運用が回らず諦めてきたという歴史がある。結果として、生産性の低いアナログな配車業務が残り、属人的にできる範囲の部分最適しか行われないのが現状となっている。

ただ、状況は変わってきた。技術的にはオンプレではなくクラウド型のシステムが普及することによって、複数の企業間で同じシステムを導入する事が容易になった。さらにAIの発展により、データを蓄積すれば、人間ではできなかった最適な配車計画を立てることが可能だとわかってきた。

また、各企業も物流コストが上昇し、担当者が高齢化するなか、現状の配車業務を続けるわけにはいかないという危機意識が強まり、新型コロナウイルス感染拡大の影響も受け急速に物流業界のデジタル化を推進する必要性が高まっている。

本記事では、我々ハコベルが支援するDX案件で、根本的な配送業務見直しを行うことで、大幅な業務改善・コスト削減をおこなった事例を2件ご紹介したい。