講演レポート

サービスマネジメントの本質

サービスマネジメントの本質

VUCA時代を乗り切れ!

~いま知っておきたい「(IT)サービスマネジメントの本質」~

”VUCA”とは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を並べたもので、「先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態」を表します。このVUCA時代を企業はどう乗り切っていくのか、ITサービスマネジメントはどのような変化が必要なのか、「第19回 itSMF Japan コンファレンス」のitSMF Japan西野弘理事長のオープニング講演(2023年11月21日開催)からひも解きます。

特定非営利活動法人 itSMF Japan

理事長

西野 弘氏

IT産業の黎明期からプロジェクトマネジメント、コールセンター、政府調達、政府CIO制度創生に関わるなど、多くの海外・民間・政府関連のプロジェクトに携わる。特定非営利活動法人CeFIL 理事 / DBIC共同創設者、特定非営利活動法人ITサービスマネジメントフォーラムジャパン 理事長

10年先が見えないVUCA時代、我々はどう生き抜いていくべきか

講演の冒頭、西野氏はitSMF Japanについて触れたうえ、今回のコンファレンステーマを紹介しました。

「itSMF Japanは、設立からちょうど20年を迎えます。そこで、いま一度ITサービスマネジメントを考えるという意味で、今回のコンファレンスのテーマは『サービスマネジメントの本質とは何か』ということをあえてこのVUCAの時代に問いたいと思っております」(西野氏)

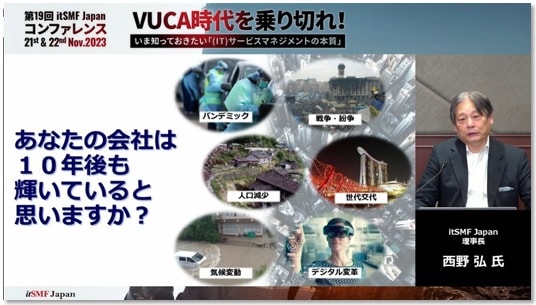

続いて西野氏は、この5年間に世界中で起こった出来事について言及します。

「まずは新型コロナウイルスです。これまでも戦争が起こったり、大型の台風が上陸したりしたことは多々ありましたが、特定の地域の問題でした。ところが、今回はほぼ同時期に世界中が新型コロナに見舞われて、同時期に収束していくという、おそらく人類にとって初めての経験をしたわけです」(西野氏)

コロナ禍においては、ITサービスの現場を守るために多くのサービスマネジメント担当が大変な苦労をされたのではと、西野氏はねぎらいの言葉を口にしました。

「我々の周りでは、さまざまことが起こっています。たとえばウクライナとロシアの戦争であり、最近ではまたイスラエルとパレスチナ間で紛争が始まりました。そのような、何があってもおかしくない時代において、会社や組織、そして自分自身が10年後にどうなっているのかをしっかりと考えておく必要があるのではないでしょうか」(西野氏)

西野氏は、10年先が予測できないVUCA時代において、ITサービスに関わる仕事を続けていくには、デジタル変革を支える最新技術をキャッチアップしたり、時流をとらえたりすることが重要だと言います。そのために常にアンテナを磨き、継続的な学習を続けていかないと、次へは進めない、未来は開けないという時代になっていると語りました。

ITサービスについていま一度考える必要がある

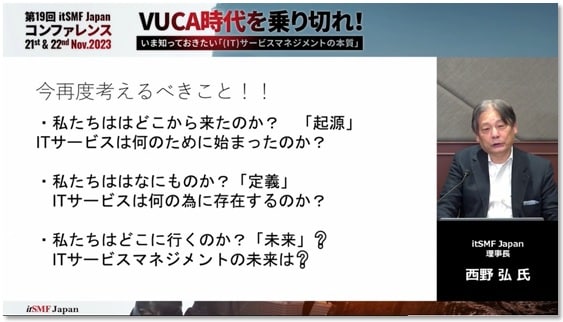

西野氏は、このような時代だからこそ、ITサービスに関わる人々があらためて考えるべきことがあるのではないかと続けます。

「1つめは、『私たちはどこから来たのか?』ということ。ITサービスの“起源”を考えることです。ITの発展により、多くの人々がITサービスを活用する時代になりました。その起源は一体何だったのか考える必要があります」(西野氏)

再考すべきことの2つめは、「私たちはなにものか?」であると西野氏は述べます。IT サービスを担っている人々は一体なにものか、“定義”を考えてほしいとします。

「最後に“未来”ですね。『私たちはどこに行くのか?』『ITサービスマネジメントの未来』を考える時期に来ているのではないかと思います」(西野氏)

西野氏は、もう一度自分たちの役割や責任、働き方を見直し、何を価値としてITサービスを提供していくのか、さらに何を学ぶとそれが達成できるのか、一度立ち止まって考える時期ではないかと提言します。

「マネジメントに関する有名な言葉に、『Do the right thing』と『Do the things right』というフレーズがあります。前者は、ルールにのっとって実行しているかマネジメントすることで、後者は行っていることの妥当性を考えることです。PDCAの精神もこの精神であり、決められたことだけを行うのはPDCAではありません。そういう意味で、常に『今行っていることは妥当なのか』『このままでいいのか』ということを問いかけ続けることが重要です。そのためにも、学び続けていかなければならないわけです」(西野氏)

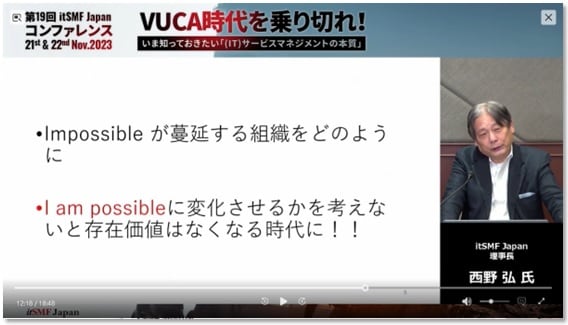

“Impossible”な組織をいかにして“I am possible”にするか

西野氏はこのような提言を行うと、必ず「言うのは簡単ですが、簡単にはいきません」と言われるそうです。しかし、これはパンデミックを経験したことで、払しょくされたのではないかと指摘します。

「コロナ禍で出社が困難な中でも事業を継続できたように、やろうと思えばできないことはないのではと感じています。『Impossible』に対して、『I am possible』と言えるようになるにはどうすべきか、いま一度考えていただきたいと思います」(西野氏)

西野氏はAIやビッグデータなど、大きな技術の進化・変化があると、必ず社会や企業、そして個人の変化が起こると話します。いまはそういう節目の時期であり、その中でITサービス担当はどうすべきかが非常に大事だと言います。

「itSMF Japanも、未来をどうするか考え始めています。ITサービスの現場で活躍されている方々と一緒に学んだり、支援をしたり、行動したりということができなければ、我々の存在価値はないと考えます。そういう意味で、皆さん自身の役割やミッションについて、ぜひ立ち止まって考えていただきたいと思います。itSMF Japanも、今後何をすべきなのかしっかりと考えていきたいと思っています。

私たちはグローバルの中で活動しているわけですから、世界に向けて挑戦していかなければなりません。ITサービスというと、一見バックヤードの地味な活動と思われがちですが、実際には社会をITサービスが担っていると言っても過言ではないでしょう。そういう意識を持って、ぜひ自分たちの未来について考えていただきたいと思います」(西野氏)

本記事の内容をもっと詳しく知りたいという方のために、日本におけるDX推進の成熟度の現状など、講演内容をさらに詳しくまとめた「ホワイトペーパー」を用意しております。ぜひダウンロードの上ご覧くださいませ。