講演レポート

デジタル社会の実現に向けて

重点的に講じる施策について

急速な少子高齢化にともなう労働者不足や、ワークライフバランス実現のため、あらゆる業務においてデジタルを活用した生産性向上が求められています。政府の一員として、「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」をミッションに掲げ、国および地方公共団体でデジタルを活用した業務効率化の旗振り役として機能しているのが、デジタル庁です。

現在、デジタル庁が重点課題として推し進めているマイナンバーカードの利用拡大、各種免許・国家資格などのオンライン・デジタル化の取り組みについてデジタル庁戦略・組織グループ 統括官 冨安 泰一郎氏の講演を通して紹介します。

デジタル庁

戦略・組織グループ 統括官

冨安 泰一郎 氏

官民の力を合わせた人材と機動的な組織で国のデジタル化を強力に推進

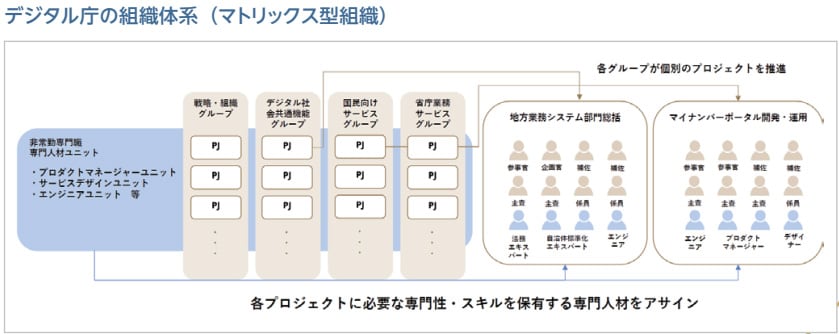

2021年9月の設立から3年あまり経ったデジタル庁の体制について、同庁戦略 / 組織グループ統括官の冨安泰一郎氏は、以下のように語ります。

「デジタル庁は571人の体制でスタートし、現在は 1,100人超の組織となっています。国の役所や地方自治体の行政出身者が約510人、民間人材が約550人など、霞ヶ関では珍しい官民の混成組織であることが特徴です。とくに民間専門人材は『プロジェクトマネージャーユニット』『サービスデザインユニット』『エンジニアユニット』など、22のユニットに所属し、プロジェクトごとに必要な専門人材を機動的にアサインし、各人が持てるスキルを最大限に発揮する『マトリックス型組織』となっています」

ではデジタル庁は、そのミッションをどのような形で実現していくのでしょうか。

「2024年6月21日、岸田内閣において『デジタル社会の実現に向けた重点計画』が閣議決定されました。この計画の概要を、以下に順を追って説明していきます」

この重点計画では「デジタル社会の目指すビジョン」を6つの姿で明らかにしています。

「その6つの姿は、①『デジタル化による成長戦略』②『医療・教育・防災・こども等の準公共分野のデジタル化』③『デジタル化による地域の活性化』④『誰一人取り残されないデジタル社会』⑤『デジタル人材の育成・確保』⑥『DFFTの推進を始めとする国際戦略』です。また本年の重点課題としては、『デジタル化を通じて集中対応すべき課題』として人口減少および労働力不足に起因するリソースの不足、デジタル産業を始めとする競争力の低下、持続可能性への脅威、そして『デジタル化に対する不安やためらい』を掲げています」

マイナンバーの個人認証機能を使ってさまざまな手続きのオンライン化実現を

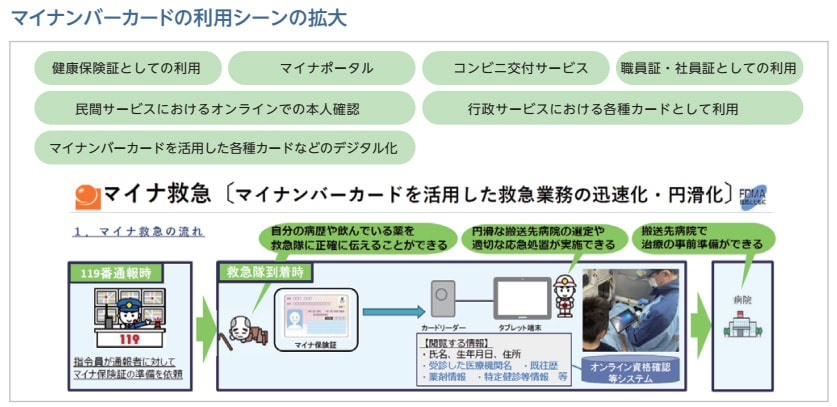

こうした重点計画、重点課題は、マイナンバーの普及と利用促進を軸に進んでいます。

「まずは『デジタル共通基盤構築の強化、加速』です。個人においてデジタル完結の基盤となるのはマイナンバー制度ですが、現在交付ベースで 9,400万枚、率にして約75%となっています。現在はコンビニでの住民票の取得や健康保険証との一体化が行われていますが、今後は救急業務において救急車でマイナンバーカードを示すことで病歴や服用している薬の情報が共有できたり、公的負担医療制度などの受給者証、母子保健受信券、介護保険証など健康・医療・介護分野でマイナンバーカードを活用したり、運転免許証とマイナンバーカードを一体化するなどの取り組みが予定されています。

“アナログが前提” だった各種規制の見直し、手続き時間の短縮や利便性向上へ

一方、事業者に向けても、デジタル完結の取り組みは進めています。

「重点計画においては、公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)の整備が法律で定められ、政府が整備改善計画を進めています。たとえば商業登記・不動産登記データベースについては、行政機関や自治体が利用できるデータベースの整備からはじめることとなっています。商業登記については、これまでは事業者が名称や所在地などを変更したとき、登記に加えてさまざまな許認可、届出、認定制度などで変更手続きが必要でしたが、データベースの整備後は登記のみを変更すれば、他の行政機関にデータが自動的に連携されるため、手続きは一度で終了します。

つぎに全体最適を意識した事業者向けサービスのシステム整備ということで、事業者がさまざまな行政サービスにアクセスできる『事業者ポータル」について構築を進めます。また一方で、事業者の確認を行う『G ビズ ID』を整備します。これは事業者、つまり法人や個人事業主が1つのアカウントでさまざまな事業者向け行政手続きシステムにログインできるというもので、マイナンバーカードを利用した本人確認により、これまでのような手続きごとの存在確認書類が不要となります」

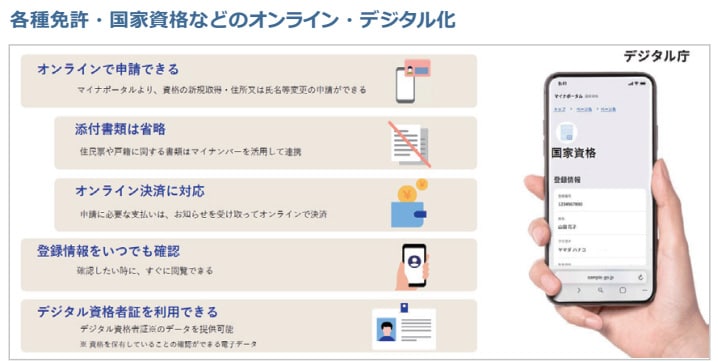

ただこうしたデジタル化を“当たり前”のものとするには、デジタル化を担う環境の整備、人材の育成が不可欠です。「環境整備としては、光ファイバーの未整備地域の解消、5G の人口カバー率拡大など、インフラ整備を進めます。また情報を正しく読み解き活用できるデジタルリテラシーの向上、誰でもデジタル製品に関する製品やサービスを利用できる環境、つまりアクセシビリティの確保も進めます。またデジタル人材の育成のため、スキルの見える化、つまりどんなスキルを持っているのかをデジタル資格証明で明らかにするとともに、教育機関へのデータサイエンス、AI 教育を進めます」

またデジタル化の障壁となる旧来の制度についての見直しについては、「政策の企画・立案段階から、制度・業務・システムを一体としてとらえた検討を行い、これらの整合性を確保して「三位一体」で取り組みを推進することを大前提にするとのことです。

本記事の内容をもっと詳しく知りたいという方のために、日本におけるDX推進の成熟度の現状など、講演内容をさらに詳しくまとめた「ホワイトペーパー」を用意しております。ぜひダウンロードの上ご覧くださいませ。