講演レポート

事業継続性と

サイバーセキュリティ

デジタル技術が企業の基幹インフラとなる中、サイバー攻撃のリスクが事業継続性に直接影響を及ぼす時代が到来しています。特に、人工知能(AI)や生成AIを悪用した攻撃が急増し、企業のセキュリティ対策がかつてないほど重要になっています。

本講演では、日本電信電話株式会社(NTT)の松原実穂子氏が、最新のサイバー脅威の実態と、企業が取るべき対策について解説しました。

日本電信電話株式会社

技術企画部門

セキュリティ・アンド・トラスト室

チーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジスト

松原 実穂子 氏

サイバー攻撃の被害はGDPの1割に相当

「サイバー犯罪による世界の経済損失は、GDPの1割に達しています」と松原氏は指摘します。

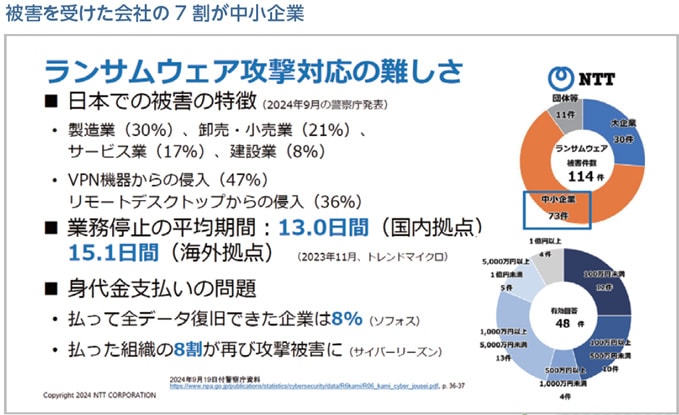

現在、サイバー攻撃の手口は高度化・多様化しており、特にランサムウェア攻撃が深刻な被害をもたらしています。被害を受けた企業は、業務停止期間が平均2週間におよび、復旧のためのコストも膨大です。

また、意外にもランサムウェアの標的の7割は中小企業であり、日本においては製造業が最も被害を受けている業種の一つです。企業が攻撃者の要求する身代金を支払っても、データを完全に復元できたケースはわずか8%。一度身代金を支払った企業は再び同じ攻撃者に狙われる可能性は80%以上にもなります。

「これまでのAIは、専門的な知識を持つエンジニアにしか扱えませんでした。しかし、生成AIは非エンジニアでも活用できるため、とりわけ決裁権限のある方々へのご理解がスムーズになったことで、導入へのハードルが下がることとなりました」」と有益氏は説明します。

サイバーセキュリティ人材の不足が最大の課題

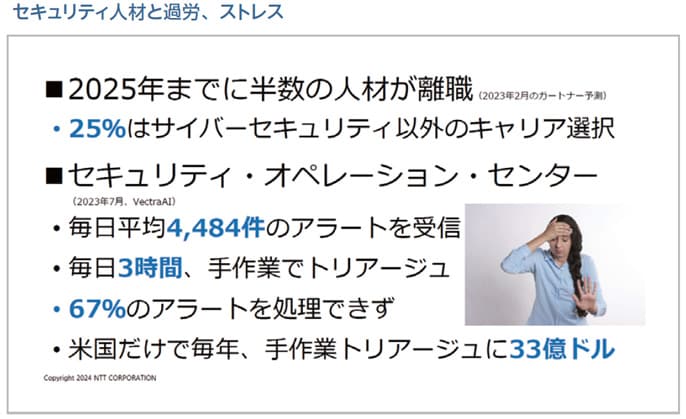

企業のサイバーセキュリティ対策が進まない要因の一つに、専門人材の不足があります。「2025年までに、世界の半数のサイバーセキュリティ人材が離職し、そのうち4分の1は業界を去ると予測されています」と松原氏は警鐘を鳴らします。

その背景には、セキュリティ担当者が“感謝されない仕事”に疲弊している現実があります。

- 99%のサイバーセキュリティを確保していても、1%の隙を突かれて攻撃者の侵入をゆるすこともある

- リスクを指摘しても、予算の関係で対策が見送られる

- インシデント発生時には「なぜ防げなかったのか」と責められる

こうした悪循環により、セキュリティ人材の流出が加速し、企業の防御力が低下してしまっています。

「サイバーセキュリティの強化は、まずは人材をねぎらい、感謝することから始めるべきです」と松原氏は強調します。

今後の展望:企業はセキュリティをどう強化すべきか

サイバー攻撃はもはや「防げるもの」ではなく、「いかに被害を最小化するか」の時代になっています。そのため、企業はインシデント発生時に迅速な対応ができる体制を構築し、社員が問題を隠さずに報告できる企業文化を育てることが求められます。

また、広報部門も含めたサイバーセキュリティ訓練を行い、メディア対応や情報公開の適切なフローを事前に整備することも重要です。

「サイバーセキュリティは、企業の経営そのものです。リスクを最小限に抑えるために、今すぐに行動を起こすべきです」と松原氏は強調しました。

本記事の内容をもっと詳しく知りたいという方のために、日本におけるDX推進の成熟度の現状など、講演内容をさらに詳しくまとめた「ホワイトペーパー」を用意しております。ぜひダウンロードの上ご覧くださいませ。