講演レポート

防災分野における

IT、AI技術の活用と将来

日本列島では、これまで多くの自然災害が発生しています。1995年の阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災が多くの被害をもたらし、近年でも2016年の熊本地震、2024年の能登地震は記憶に新しいところです。また2018年の西日本豪雨、2024年の能登半島豪雨など、地球温暖化にともなう異常気象に起因すると思われる雨による災害も、近年頻発しています。

そして現在、こうした自然災害に対し、情報通信技術、人工知能技術の活用で、被害を最小化する研究が進んでいます。京都大学防災研究所所長の堀智晴氏も、そうした研究に取り組むひとりです。

京都大学 教授/京都大学防災研究所長

堀 智晴 氏

情報通信技術と人工知能技術を防災と減災に高度に活用

京都大学防災研究所は、自然科学、人文科学、社会科学にわたる災害学理の追求と防災学の構築を目標に、総合的な教育、研究を行う機関です。自然科学系では自然災害の主な原因となる地震や火山のメカニズムなどを研究する『地震・火山研究グループ』、液状化や地すべり、崖崩れなどを研究する『地盤研究グループ』、河川の氾濫や暴風、高潮、津波などを研究する『大気・水研究グループ』の3つと、社会の災害に対する強靱化、復興などを考える『総合防災研究グループ』を加えた4グループに属する研究者が、単独ではなく、融合して学際的な研究を行う場となっています。

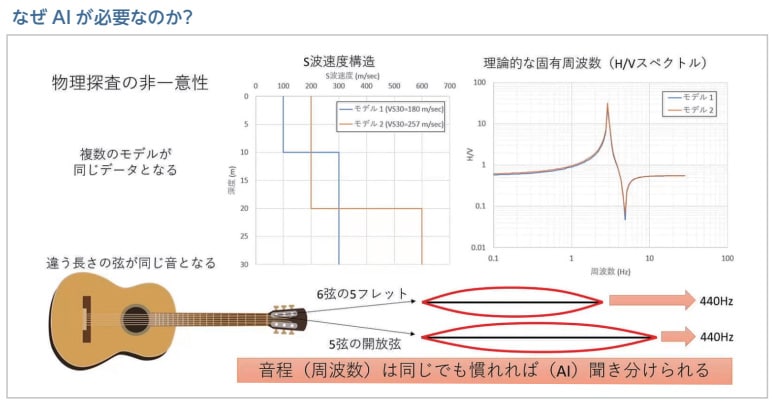

直接観測できない地面の下を、震動の計測と人工知能による解析で知る

同研究所では、実際に京都府南部にある「巨椋池干拓地」で、その地盤の違いによる振動の調査を行いました。「ここはかつて巨椋池と呼ばれた大きな池があったところで、昭和初期までに行われた干拓により農地へと転換されました。実は地面というのは地震がなくても常に揺れています。たとえば走る自動車や鉄道、さらには風、厳密に言うと人が歩いても地面は揺れます。その震動、つまり『常時微動』がどう伝わっているのかを測定することで、地面内部の構造を知ることができるのです」

常時微動の測定にあたっては、干拓地そのものと、近隣の宇治市にある「交流館茶づな」に計測器を設置しました。「横軸には時間を、縦軸には震幅を置いたグラフを見ると、干拓地はよく揺れ、交流館はあまり揺れていないことがわかります。さらにこの揺れの周波数を調べ、どの周波数が大きいかによって、地盤の特徴を知ることができるのです。さらにこのデータに『地質』『微地形区分』『反射法地震探査の結果』『屈折法地震探査の結果』などを加味して AI で処理すると、より正確な『三次元 S 波速度構造』が判明し、大きな建物を作るときの基礎をどの深さまで作ればいいのかが詳細にわかるようになります」

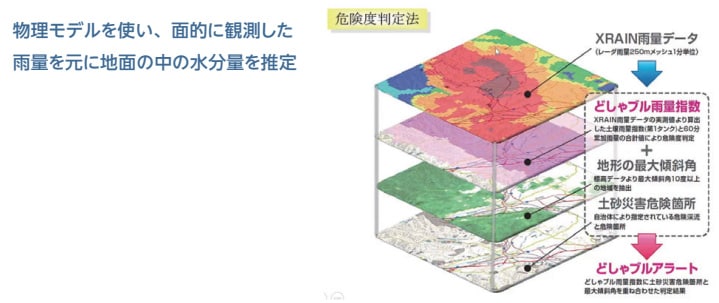

情報通信技術、人工知能技術を使いリアルタイムに災害状況を可視化

一方、豪雨がもたらす土砂災害についても、情報通信技術、人工知能技術を使い、さきほどの二番目のポイント、『リアルタイムで瞬時に判定・判断をする』ことで、災害発生時の人的被害をより少なくする、また発生した被害をできる限り早く把握するための研究が行われています。

本記事の内容をもっと詳しく知りたいという方のために、日本におけるDX推進の成熟度の現状など、講演内容をさらに詳しくまとめた「ホワイトペーパー」を用意しております。ぜひダウンロードの上ご覧くださいませ。