Fit to Standardとは?システムの導入方法とメリットも

Fit to Standardは、ICTインフラ導入における新しい考え方として注目されています。従来のシステム開発や機能変更のアプローチとは異なり、企業の業務プロセスをシステムの標準機能に合わせることで開発コストを削減し、システムを最大限に活用できます。

当記事では、Fit to Standardの概要や従来の手法との違い、メリットなどを詳しく解説します。企業がICTインフラを効率的かつ効果的に導入するポイントを理解し、自社に最適なICT戦略を構築するための参考にしてください。

目次

1. Fit to Standardとは?

Fit to Standardとは、業務内容に合わせてシステム開発や機能変更をするのではなく、システムの標準機能に合わせて業務を変えることです。日本語の読み方としては「フィット・トゥ・スタンダード」と表記します。また、「F2S」と略されることもあります。

Fit to Standardは、ICTインフラを導入するときの考え方の1つです。開発コストの削減や標準機能の有効活用ができるなどのメリットがあり、近年注目を集めています。

1-1. そもそもICTインフラとは?

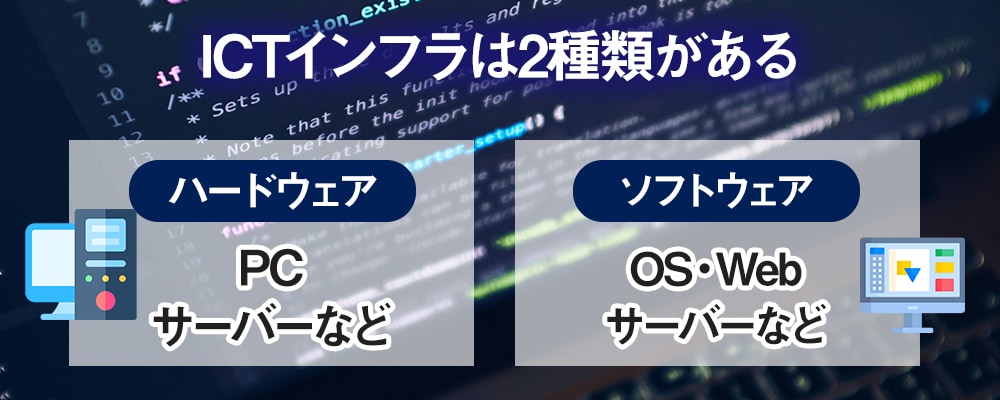

そもそもICTインフラとは、ITサービスの基盤となる設備全般を指す言葉です。

ICTインフラを大まかに分類すると、PC・サーバーなどの「ハードウェア」、OS・Webサーバーなどの「ソフトウェア」の2種類があります。ICTインフラはさまざまな設備の組み合わせで構築されていて、ICTインフラ上で基幹系システム・情報系システムなどのアプリケーションが稼働する仕組みです。

現代は多くの企業がICTインフラを整備し、さまざまなITサービスを業務に活用しています。一般消費者が使用するIT技術も顕著に進化しており、急速な市場の変化に企業が対応するためにはICTインフラの導入・活用が不可欠と言える状況です。

ICTインフラを導入する際は一般的に、ベンダーが提案する製品に搭載された「標準機能」をチェックして、自社に合うかどうかを検討します。製品の標準機能が自社の業務内容に合っていない場合、機能拡張を目的としてアドオン開発をするケースもあるでしょう。

Fit to Standardは、製品の標準機能(スタンダード)に業務内容を合わせる(フィット)という意味です。製品のアドオン開発を前提とせず、パッケージシステムの機能を最大限利用します。

2. Fit to StandardとFit&Gapとの違い

Fit to Standardと関係の深い言葉に「Fit&Gap」があります。

Fit&Gapとは、導入候補のシステムと実現したい業務がどの程度合っているかを分析する手法です。分析結果をもとに導入するシステムを決めるとともに、必要に応じてアドオン開発を行います。

従来のICTインフラの導入では、Fit&Gapの考え方にもとづいてシステムのアドオン開発を行うことが主流でした。

対して、Fit to Standardの考え方ではシステムの標準機能に業務内容を合わせます。Fit&Gapはシステムを業務内容に合わせる手法であり、Fit to Standardは業務内容をシステムに合わせる手法という点が、両者の違いです。

2-1. Fit&Gapの課題

ICTインフラの導入で従来使われていたFit&Gapには、下記のような課題がありました。

自社の業務への理解が浅いと、システムを導入した効果が薄れてしまう

Fit&Gapで分析を行う際は、自社の既存業務について十分に理解し、システムに求める要件を定めなければなりません。自社の業務への理解が浅いと、現場が求める機能をアドオン開発で備えられず、システム導入の効果が薄れます。

アドオン開発を行うため、導入に時間や費用がかかる

アドオン開発には時間や費用がかかります。システムの導入計画や予算の見直しが必要となるだけでなく、業務現場への導入が遅れることによる機会損失や、導入時には現場のニーズが変化している可能性もあります。

また、現代ではクラウド型のICTインフラが一般的になっていて、導入後のアップデートやアドオン追加が簡単に行えるようになりました。

結果として、導入時点でシステムの機能を開発するFit&Gapは、効率的な導入方法ではなくなっています。

2-2. Fit to Standardが注目されている理由は?

経済産業省が作成したDXレポートによると、日本企業のITシステムは過剰なカスタマイズにより、ブラックボックス化に陥っているとされています。

膨れ上がったITシステムが老朽化、流通しているデータの管理が複雑化すると、システムの刷新に多くの時間とコストが発生するため、企業のDXにとって足かせとなる課題です。

(出典:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開」)

(出典:経済産業省「D X レポート 2.2 (概要)」)

ITシステムの複雑化は、アドオン開発を前提としたFit&Gapの考え方が原因の1つです。

アドオン開発によってシステムの複雑化を防ぐ手法として、Fit to Standardが注目を集めています。

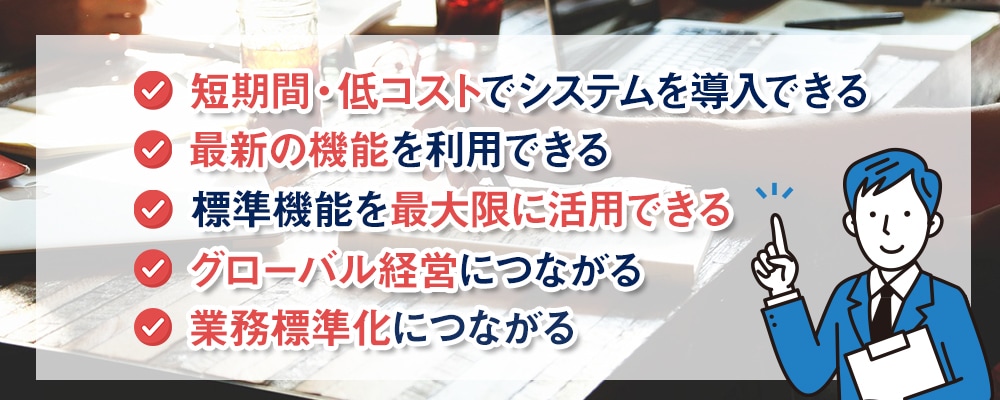

3. Fit to Standardのメリット

ICTインフラの導入においてFit to Standardの手法を取ることで、企業はさまざまなメリットを得られます。

以下ではFit to Standardの5つのメリットと、具体的な効果を解説します。

3-1. 短期間・低コストでシステムを導入できる

ゼロベースから開発するスクラッチ開発や、アドオン開発を行うFit&Gapと比べて、Fit to Standardは短期間・低コストでシステムを導入できます。

Fit&Gapで導入をする場合は、自社業務の分析に多額の費用が発生することがあります。導入予定のシステム規模が大きければ、必要なアドオンの見積りを取る作業に開発費総額の1割程度がかかるケースもあるでしょう。

Fit to Standardではシステムの標準機能で導入を進めるため、アドオンの見積りにかかる作業が発生しません。導入期間や費用が少なく済み、ICTインフラの導入計画をスムーズに進めることが可能です。

3-2. 最新の機能を利用できる

Fit to StandardのICTインフラは一般的にクラウド型であり、ベンダー側主導でバージョンアップやアップデートが行われます。プログラムの適用に大きな時間差がなく、最新の機能をスピーディーに利用することが可能です。

Fit&GapでICTインフラを導入した場合は、最新の機能が開発されてもすぐに適用することはできません。導入時に追加したアドオン部分とバージョンアップなどのプログラムとの相性を調査し、プログラム適用時の影響などを確認する必要があるためです。

Fit to Standardで導入すれば、アドオンと提供されるプログラムの相性を調査する必要がなく、提供される最新機能を常に利用できます。

3-3. 標準機能を最大限に活用できる

一般的なシステムの標準機能は、幅広い企業に導入できるよう業務に使いやすい機能が数多く搭載されています。標準機能に業務を合わせることで、使いやすい標準機能を最大限に活用できる点がメリットです。

Fit&Gapで導入する場合、追加開発できるアドオンの種類やコストを重視するあまり、標準機能を精査せずにサービスを選ぶケースは少なくありません。結果として「標準機能が自社の業務内容に合っておらず、現場で使いにくい」という事態も発生するでしょう。

Fit to Standardは標準機能を重視するため、自社業務で使いやすい標準機能のサービスを選べます。さらに標準機能に自社業務を合わせることで、ICTインフラの機能を最大限に活用した業務遂行・経営ができるようになります。

3-4. グローバル経営につながる

ICTインフラをFit to Standardで導入すると、グローバル経営につながるメリットもあります。Fit to Standardは世界で主流となっている手法であり、企業の海外進出、あるいは海外企業と協業するときにシステムの連携・統合がしやすくなるためです。

自社の独自ルールにもとづくアドオンが追加されたシステムは、現地の商習慣などに対応できず、ビジネスの拡大に向けたグローバル化の妨げになる可能性があります。

グローバル経営に取り組んでいる、もしくは将来的に考えている企業は、Fit to Standardを意識したシステム導入を進めることが大切です。

3-5. 業務標準化につながる

Fit to Standardではシステムに業務内容を合わせるため、業務標準化につながります。

業務標準化とは、従業員全員が同じ成果を出せるように業務手順を整理し、決められたルールに従って業務を行うことです。成果物の品質が一定水準以上で安定し、業務属人化を解消できる効果があります。

また、DXによる業務自動化も業務フローに組み込みやすくなり、企業全体の生産性向上も図れるでしょう。業務標準化につながるFit to Standardは、企業のさまざまな課題を解決できる手法です。

4. Fit to StandardでICTインフラを構築するには?

Fit to Standardは多くのメリットがあるものの、どのようなケースでも「標準機能に業務を合わせなければならない」わけではありません。Fit to Standardは目的ではなく手段であることを念頭に置き、自社の状況に合う手法でICTインフラの構築を行います。

Fit to Standardの考え方にもとづいてICTインフラを構築するときは、下記の手順で進めるとよいでしょう。

4-1. 業務改革を行う

まずはICTインフラの標準機能に業務を合わせるために、業務改革を行いましょう。

業務改革の進め方としては、最初に自社が目指すべき業務の在り方を決定した上で、現在の業務プロセスについて分析を行います。

次に、分析結果をもとに改革後の業務プロセスを設計します。導入するICTインフラの標準機能を踏まえて、機能を最大限活用できるように設計することが重要です。

業務プロセスの設計後は、ICTインフラを導入した業務プロセスを実行して、業務の流れや効率に問題がないかを評価します。問題がある場合は解決方法を検討し、改善を行ってください。

4-2. システムを組み合わせて使う

業務改革・ICTインフラの導入を行った後に足りない機能などが見つかった場合は、アドオン開発を行うのではなく、ほかのシステムと組み合わせることを検討しましょう。

ICTインフラは、ほかのサービスやツールと相互に連携できる製品が多くなっています。導入したICTインフラに、必要な機能を持ったサービスやツールを連携させれば、アドオン開発をしなくても機能追加が可能です。

システムの組み合わせは、必要に応じて連携を解除できるメリットもあります。必要な機能の変化や上位のサービスが登場した場合などに、既存サービスとの連携を解除して新しいサービスと連携すれば、ICTインフラに追加する機能を変更できます。

4-3. ノーコードで開発を行う

ICTインフラに足りない機能について、もし開発が必要な場合はノーコードもしくはローコードで開発を行います。

ノーコードとは、ソースコードの記述を必要としないアプリケーション開発手法のことです。

もう1つのローコードは、ソースコードの記述が必要最小限で済むアプリケーション開発手法を指します。どちらもプログラミングの知識があまり必要なく、開発にかかる手間やコストを削減できます。

また、ノーコードは開発の内製であり、社外に開発を依頼する必要がありません。ニーズが発生した機能を素早く開発し、業務効率化を目指せます。

5. Fit to Standardを進める際の課題

Fit to Standardでの導入はDXにおける主流となりつつあるものの、実現するにはいくつかの課題もあります。

Fit to Standardの考え方でICTインフラ導入を進める際は、下記の点に気を付けましょう。

5-1. 業務改革が上手くいかない可能性がある

Fit to Standardの考え方にもとづいて行う業務改革が、そもそも上手くいかない可能性があります。

例を挙げると、「従業員が業務システムの操作方法を覚えることに苦労する」というケースです。自分の業務に必要な機能・不要な機能を把握するだけでも大変なのに、機能ごとに操作方法が異なればストレスを感じる方もいるでしょう。

従業員にシステムの操作でストレスを感じさせないためには、導入するシステム上にポータルを導入したり、操作画面の改善をしたりする方法があります。

ポータルは、従業員がシステムを利用して業務を行うときの入口となる機能です。ポータル上に必要な業務機能のみを表示するよう設定すれば、業務改革によって従業員が感じるストレスを低減できます。

5-2. 導入したシステムを従業員が使いこなせない可能性がある

導入したシステムを従業員が上手く使いこなせないことも、Fit to Standardを進める際の課題です。

近年のICTインフラは高機能であり、機能を使いこなすには業務に合った設定が必要です。人材にIT分野の知識がない場合は機能を十分に活用できず、生産性やモチベーションの低下を招いたり、業務改革に反発したりするケースがあります。

従業員にシステムを使いこなしてもらうには、導入前に説明会や勉強会などで操作方法の事前学習を行うことがおすすめです。また、システム操作の質問対応や技術的な支援など、導入後のサポート体制もきちんと整える必要もあります。

5-3. クラウドの運用負荷が上がる

Fit to Standardでクラウド型のICTインフラ・システムを導入した結果、クラウドの運用負荷が上がる可能性があります。

クラウドの運用負荷とは、クラウド利用の浸透に伴って発生する運用管理業務のことです。

例を挙げると、社内の部署やプロジェクト単位でクラウド上にサーバーを立てるケースがあります。情報システム担当者は乱立されたサーバーを管理・運用しなければならず、対応が難しいほどに業務負担が膨れ上がるおそれもあるでしょう。

クラウドの運用負荷対策ができるソリューションとしては、インターコネクトサービスの利用が挙げられます。インターコネクトサービスはデータセンターとクラウドサービスなどを相互接続して、接続先やネットワーク帯域などの一元管理ができるサービスです。

5-4. ツールの目利きが必要

ICTインフラにはさまざまな種類のツールがあり、製品によって特徴が異なります。導入する際は、ICTインフラの選び方を把握しておく必要があります。

ICTインフラを選ぶときは、自社の事業環境や業務内容を分析した上で、自社に合う製品を選定しなければなりません。搭載されている機能の内容はもちろん、コスト・拡張性・運用しやすさ・セキュリティ性なども考慮する必要があり、製品の選定だけで多くの時間がかかる点が課題となります。

ICTインフラをスムーズに導入するには、ICTインフラやシステムの専門家に適切なアドバイスをもらうことがおすすめです。専門家は製品ごとの特徴や業務適合性を理解しているため、自社に合うICTインフラの導入をサポートしてもらえます。

6. ICTの推進ならX Managed®へ相談を

Fit to Standardを意識したICTの推進をする際は、X Managed®への相談がおすすめです。

X Managed®は、NTTコミュニケーションズが提供する、ITシステムの設計から導入・保守・運用までを一気通貫で支援するサービスです。IT環境に関する分析や、構築すべきICTの方向性決定・課題抽出を行うことにより、Fit to Standardに沿ったICTインフラの構築を目指せます。

また、X Managed®では導入後の運用や支援も提供しています。従業員がシステムを使いこなせない現場や、運用負荷の増加といった課題にも対応可能です。

まとめ

Fit to Standardはシステムの標準機能に業務を適応させる手法であり、ICTインフラを導入する際に開発コストや期間を大幅に削減できます。また、標準機能を最大限に活用することで、業務の効率化や標準化が進む点もメリットです。

しかし、業務改革の難しさやクラウド運用の負荷増加といった課題も存在するため、専門家のサポートを活用することが成功の鍵です。NTTコミュニケーションズのX Managed®ではITシステムの導入や運用を一括して支援しているので、ICTインフラについて課題がある場合はぜひ一度ご相談ください。