ハイパーオートメーションとは?

人材難を解消する自動化の概念

自動化のツールとして、「RPA」を利用している企業は多いでしょう。しかしRPAが自動化できるタスクは業務プロセスの一部や定型的な業務に限られます。本記事では、業務の処理プロセス全体に自動化を広げる新たな手法であり、複数のテクノロジーを組み合わせた「ハイパーオートメーション」の概要や構築のポイントについて解説します。

目次

人材不足解消のカギはビジネスプロセス全体の自動化にあり

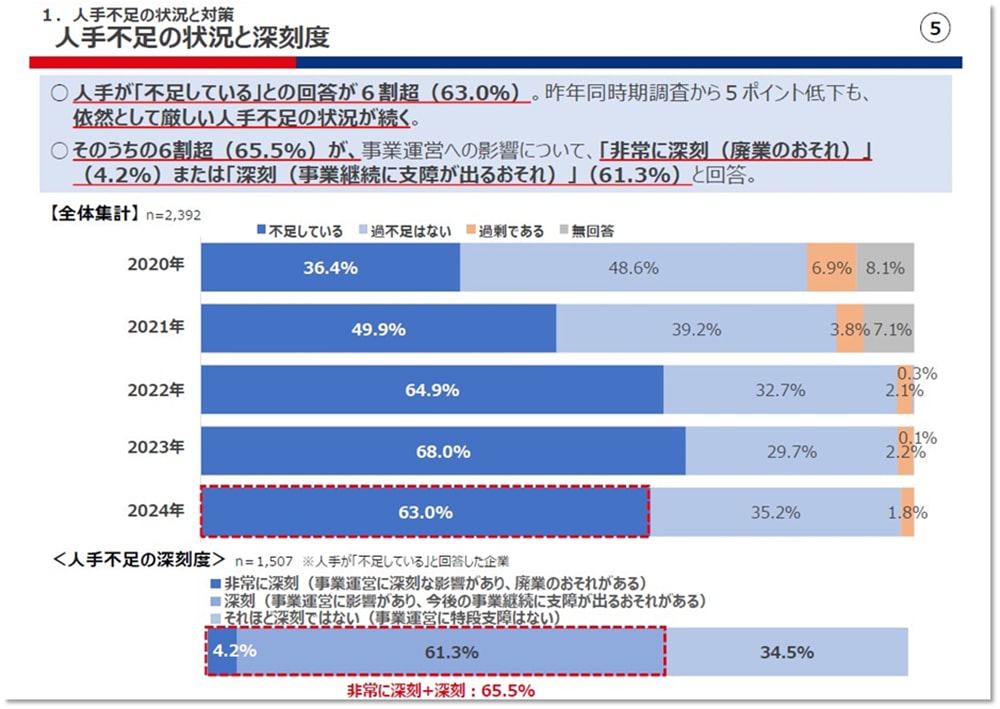

国民の5人に1人という団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となることで、日本の社内・経済に大きな影響を及ぼす「2025年問題」により、企業の人材不足はますます深刻化すると予測されます。東京商工会議所の調べによると、人手が「不足している」との回答した企業は63.0%にもおよび、そのうちの65.5%が「事業に深刻な影響が出ている」と悲痛な声を上げています。

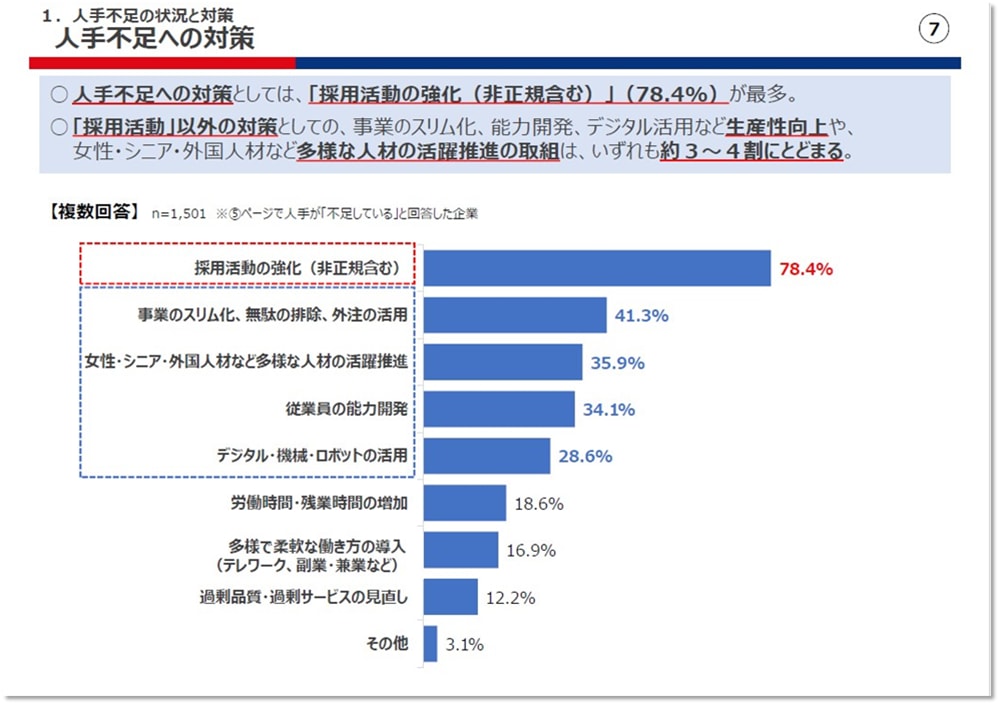

同調査では、人手不足への対策としては「採用活動の強化(非正規含む)」が最多(78.4%)となっており、そのほかの対策として、「事業のスリム化、無駄の排除、外注の活用」「女性・シニア・外国人材など多様な人材の活躍促進」「従業員の能力開発」に続くのが「デジタル・機械・ロボットの活用」という回答(28.6%)です。つまり、人材確保のための多角的な対策を講じることに加えて、デジタル技術やデータ活用による業務の自動化、最適化こそが企業が生き残り、成長するための一手といえるでしょう。

このような人材不足を解消する手法として注目されているのが「ハイパーオートメーション」です。ハイパーオートメーションとは、AIや機械学習をはじめ、非効率な業務や繰り返しの業務、ボトルネックといったタスクレベルでの課題・問題点を発見する「タスクマイニング」や、システムやアプリケーションのログといった企業の業務プロセスを可視化・分析する「プロセスマイニング」といった最先端のデジタル技術を組み合わせ、業務の自動化や最適化を実現する概念です。この概念は、アメリカのIT調査会社であるガートナー社が提唱したもので、「2020年の戦略的テクノロジートレンド トップ10」に選んだことから広く知られるようになりました。

業務の自動化と聞くと、真っ先に思い浮かぶのがRPA(Robotic Process Automation)であり、すでに導入している企業も多いのではないでしょうか。しかし、RPAはあくまでもツールの1つに過ぎません。ハイパーオートメーションは、RPAや生成AIに代表されるAIや機械学習、プログラミング言語によるコードを書かずに(あるいは記述量を抑えて)アプリケーションやシステムを開発できる「ローコード/ノーコードプラットフォーム」、クラウド上でシステムやサービスを連携させるプラットフォームサービスである「iPaaS」(Integration Platform as a Service)、紙の文書に印刷されている文字をデジタルな文字コードに変換する技術である「OCR」(Optical Character Recognition)、監視と最適化による統合されたビジネスプロセス管理を実現するプラットフォーム「iBPMS」(Integration Business Process Management System)など、さまざまな技術を組み合わせてビジネスプロセス全体を高度に自動化します。

ハイパーオートメーションは、企業の業務プロセスを根本から見直し、再構築する経営戦略「BPR」(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)の一環として、できるだけ多くのプロセスを可能な限り速く特定し、自動化するという目的を持って行われます。

いわばハイパーオートメーションはビジネスプロセスをすべて自動化し、RPAは局所的な業務プロセスのみの自動化にアプローチしている点に大きな違いがあります。分かりやすく言い換えるなら、RPAは陸上や水泳といった個人のパフォーマンスに依存する個人競技、ハイパーオートメーションは個人競技のアスリートをスカウトしてチームを編成し、連携プレーで戦う団体競技のようなものでしょうか。

ハイパーオートメーションが企業にもたらすメリットとは

ハイパーオートメーションの導入により、企業にはさまざまなメリットが期待できます。

大幅な業務効率化が図れる

ハイパーオートメーションの強みは、24時間365日でフル稼働できること、人間のような操作ミスがない正確性の向上が図れることです。従来、人間が行っていた業務をシステム連携で安定して回せるため、人間に替わる強力な労働力を確保し、稼働を削減できるというメリットがあります。

生産性が向上する

これまで人手が必要だった事務的業務を肩代わりさせれば、従業員は創造的な仕事に専念できるようになります。さらにハイパーオートメーションが導いた分析結果から、気付きを得て経営判断やビジネスアイデアが生まれることで、スピード感のある組織としての生産性が向上します。

自動化の範囲が拡大できる

一般的なRPAで自動化できる範囲は、ほぼPCで操作する作業に限られています。一方、ハイパーオートメーションではAIや機械学習などの連携で自動化の範囲を拡大できます。生成AIで多様な文書、画像、音声、動画などから有用な情報を読み取るという一連の流れの自動化も可能です。

専門性を民主化できる可能性がある

この先、ハイパーオートメーションの普及が進めば、従来は専門家しか扱えなかった機械学習の利用やアプリケーション開発に関しても自動化が可能になり、専門知識やスキルを持たない人材でも高度で専門的な業務ができるようになる可能性があります。

一方、ハイパーオートメーションの導入に当たってはデメリットや注意点もあります。まず業務プロセス全体の見直しや改革が必要になることです。複数の技術やツールを組み合わせ、複数の業務を連携させる自動化を進めるのであれば、要求や要件の定義は非常に複雑で厳密になります。縦割りの組織構造や人が行う業務内容を変える決断も迫られるでしょう。

2つめは強固なセキュリティ対策がマストの条件になることです。さまざまな業務が連携するハイパーオートメーションの仕組みが構築されると、それだけ外部の攻撃者が狙うポイントが増える可能性があります。同様にIoTデバイスやクラウドサービス、マイクロサービスなどを組み合わせる場合にも、一貫した強固なセキュリティ対策が欠かせなくなります。

そして3つめは、ハイパーオートメーションの実現には大きな稼働とコストがかかるということです。業務プロセスの見直しや連携する業務データの一元化、システム・ツールの接続、法的要件や規制に合致した処理を自動化で行うためのコンプライアンスの検証などに取り組む時間とコストを割く必要があります。ハイパーオートメーションの運用で得られるコストメリットとのバランスを見据えた投資対効果を考えることも重要です。

ハイパーオートメーション成功の4ステップ

ハイパーオートメーションを成功させるカギは、「目標の明確な定義」「推進チームの編成」「ビジネスプロセスの洗い出しによる改善検討」「ツールの選定と実装」という4つの手順を正しく踏んで進めることです。これは、社内におけるDX推進の取り組みと似ています。

ファーストステップの「目標の明確な定義」では、KPIの設定などによる導入目標を明確に定義する必要があります。これにより、顧客応答時間の短縮やタイムリーな納品など、ハイパーオートメーションで実現したい目標がしっかり定まっていれば、自動化に必要なツールや技術の選定も容易になります。次のステップの「推進チームの編成」では、複数の部門にまたがる業務プロセスを自動化するハイパーオートメーションの特性を踏まえ、まんべんなく各部門からメンバーを選出して推進チームを編成し、計画的に連携を図りながら進めていく必要があります。さらに業務プロセスや自動化の知識を持つメンバーを集めることで、よりスムーズに内製化の取り組みが回るようになるでしょう。

3つめの「ビジネスプロセスの洗い出しによる改善検討」では、まず対象業務が使っているシステムやツールを洗い出し、部門間でどのように情報がリレーしているかを詳細に把握することが重要です。例外的な処理や利用するシステムの種類、作業に要する時間についても、書き出しておく必要があります。こうした取り組みにより、ビジネスの無駄を改善する新たな業務プロセスを設計します。最後のステップ「ツールの選定と実装」では、設計した業務プロセスにフィットする目的や目標、要件に合わせた最適なツールの選定を行います。またツールの導入ではコストや運用面での負荷などが懸念されるため、あらかじめ評価を行った上での総合的な判断が必要です。RPA、iPaaS、ローコード/ノーコードプラットフォームなど、さまざまなツールの中から最適なものを選定するのがいいでしょう。

ツールを導入したら、いよいよ実装です。さまざまなシステムや部署に影響が及ぶ可能性を考慮し、あらかじめ影響範囲の把握やバグやリリース管理などを行いましょう。

ハイパーオートメーションの実装をスムーズに進めるには、まず小規模な導入から始める「スモールスタート」が有効です。初期段階では特定の業務や部門限定で実施し、少しずつ自動化の範囲を拡大しながら適合性や実行可能性の検証を進めましょう。これにより無理なく技術的・業務的な課題を確認・解決でき、最終的に全社展開のリスクを軽減できます。導入効果が見えやすくなるため、関係者の理解や協力も得やすくなります。

もう1つ、信頼性の高いパートナー選定も心掛けたいところです。ハイパーオートメーションでは複数の先進技術を組み合わせるため、専門的な知識と高い信頼性を持つパートナーのサポートが不可欠となります。選定時には、導入実績や技術サポート、セキュリティ対策などを評価ポイントにして、自社のニーズに合ったパートナーを選びましょう。

こうした取り組みが実り、ハイパーオートメーションによる自動化が実現できれば、企業の業務効率化は飛躍的に進むでしょう。決してハードルは低くありませんが、人材不足を解消するDX推進の一環として、取り組みを進める価値は十分にあるのではないでしょうか。

ハイパーオートメーションの第一歩は運用自動化にあり

ハイパーオートメーションを実現させるためには、さまざまな課題を解決する必要があります。自動化に関するノウハウがないまま実現しようとすると、想定以上の無駄な工数が増えるため注意が必要です。ハイパーオートメーションの第一歩を踏み出すなら、運用自動化プラットフォーム「Kompira」の導入がおすすめです。これはICT運用や業務プロセスの自動化を実現して、「運用の仕組みを変える」機能を持つソリューションです。

Kompiraではシステム全体の運用自動化はもちろん、業務プロセスごとの自動化ソリューションも提供します。インシデント対応や資産管理/構成管理の自動化に加え、ネットワーク機器設定変更などの業務プロセス単位での自動化も実現可能です。Kompiraの導入により、対応漏れの防止や業務負担の軽減、運用品質の向上、稼働率や稼働人数を低減、運用の効率性を高め事業変革を加速するハイパーオートメーションが容易に実現できるようになるでしょう。

なお、Kompiraではアラート判断を自動化する「AlertHub」、電話通知を自動化する「Pigeon」、構成管理を自動化する「Sonar」といった業務ごとのサービスをはじめ、セキュアなリモート環境の構築やシステム全体の運用自動化を実現する「Greac」や「Enterprise」をシリーズとして提供しています。これらを単体、あるいは連携させたソリューションで「運用の仕組みを変える」ハイパーオートメーションを実現します。さらに、お客さまの業務スタイルや要望に応える自動化支援も提供しており、安心して効果の出る自動化が進められます。

Kompiraの導入をスマートに進めるためには、頼りになるパートナー選びが重要になります。なぜなら、ハイパーオートメーションの導入には検討材料や実装方法、関連製品が多く、専門的な知見や技術的なスキルといったサポートが不可欠であるためです。

ドコモビジネスはKompiraの販売元である株式会社フィックスポイントと2021年9月に資本業務提携契約を締結。これによりドコモビジネスはフィックスポイントと連携し、お客さまのICT運用や業務プロセス自動化を強力にバックアップできます。自動化による人材不足を解消するハイパーオートメーションの導入に当たり心強いパートナーをお探しなら、お気軽にドコモビジネスにご相談ください。きっと、チームの監督であるお客さまの期待以上のパフォーマンスを発揮する、迅速的な意思決定が可能となる頼りになるヘッドコーチとして活躍してくれるでしょう。