NTTドコモビジネスが提供する保育ICTシステム「ルクミー」は、保育園や幼稚園、こども園のさまざまな課題を解決するサービスです。

静岡県袋井市では、園や施設の業務負担の軽減や保護者との関係性の強化、それに伴う幼児教育の質の向上を目指しルクミーを導入しました。

ルクミーを導入するに至った経緯やサービスを利用した事例、今後の展望などを袋井市子ども未来課子ども企画係の村木様へ、実際の現場での活用事例を静岡県袋井市立若葉こども園の山本様、髙柳様にお聞きしました。

静岡県袋井市 子ども未来課 子ども企画係

村木 寛法様

静岡県袋井市立若葉こども園

園長:山本あけみ先生

主査(園長補佐):髙柳ちはる先生

袋井市主導で市内の公立幼稚園、こども園へルクミーを導入

事務負担を軽減し、子どもたちと向き合う時間をいかに増やすか、それが幼児教育・保育の質の向上にもつながる

時代の変化とともに、子どもたちを取り巻く環境も大きく変わり、それに伴い幼児教育の現場も変革を迫られています。袋井市では幼児教育の質の向上を目的に、現場のICT化を模索。平成29年に初めて保育ICTシステムを導入後、令和5年に全て契約見直しすることとし複数のシステムを試した後に「ルクミー」の導入を決めました。

その背景にあるのは「保育」に関する課題と「園運営」に関する課題です。

<保育に関する課題>

〇就労している保護者が多くなり、保育部や預かり保育の利用人数が増加したため、園と保護者の関係が希薄になりつつある。

〇社会のグローバル化に伴うインクルーシブ保育の必要性。国籍・言語・障がいの有無などへの対応。

〇新しいサービスの提供のために事務負担が増加し、子どもに直接かける時間が減少

袋井市の子ども企画係の村木さんによると、これらが現在の主な課題だと言います。

――村木さん

「現場で働いている人たちの事務負担を軽減し、子どもにかける時間をいかに増やすかがポイントです。その上で、園での教育と家庭での教育を見える化し、園と家庭との繋がりを増やすことが幼児教育の質の向上につながると考えています。袋井市では、この課題を解決するために幼児教育の現場にICTシステムを導入し、幼児教育・保育の質の向上を目指しています。」

続けて村木さんは、ルクミーを導入した背景には、安心・安全という側面もあると言います。

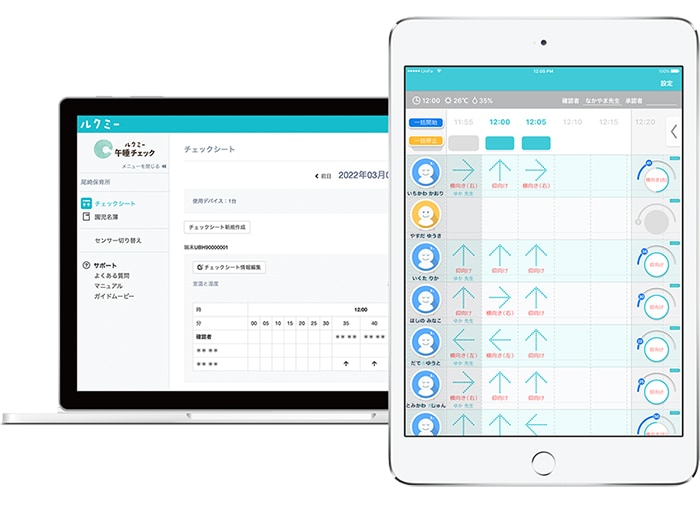

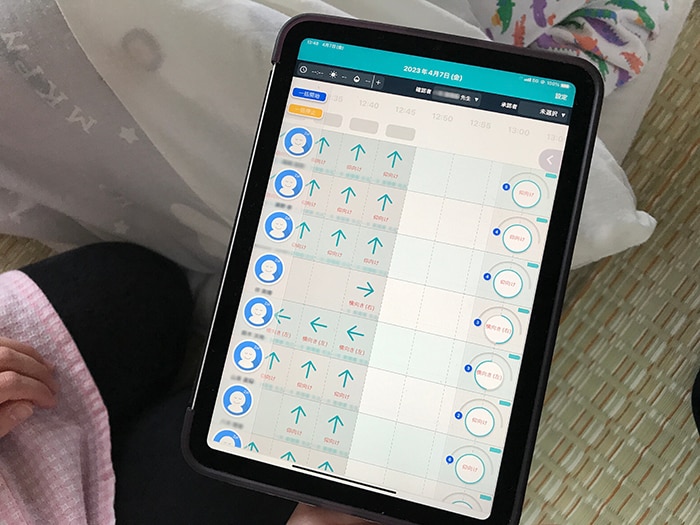

ルクミー午睡チェックは、保育者の見守り業務を強化するために不可欠

ルクミーの機能の中に「午睡チェック用センサー記録アプリ」があります。園児のお腹にボタン式センサーを取りつけることで体動を検知し、アプリが体の向きを自動で記録するというもの。うつぶせ寝が続いた場合や体動静止状態が続いた場合にアラートで知らせてくれます。

――村木さん

従来の保育施設における午睡に係る業務として、0歳~1歳の園児で5分に1回、2歳児で10分に1回の呼吸や体動、顔色などを確認します。それに加えて体位の記録も行わなければなりません。何よりも怖いのが午睡中の事故です。それを未然に防ぐためにも、保育者のチェック業務が存在します。その記録業務の補助として、ルクミー午睡チェックの果たす役割は大きいと思います。午睡中、現場で働く方たちはひと時も気の休まる時がありません。5分、10分なんてあっという間ですから。だからこそ、その時間にやるべきことを軽減し、子どもをしっかりと見ることができるシステムが必要だと考えました。人間の感覚はあいまいなところや人によって違うところがありますから、午睡中の見守りを先生の目だけでなく、システムの補助も加えることが、子どもたちと先生を守ることにつながると考えています」。

保護者とのコミュニケーションを密にすることで、園と家庭の教育の連携を目指す

――村木さん

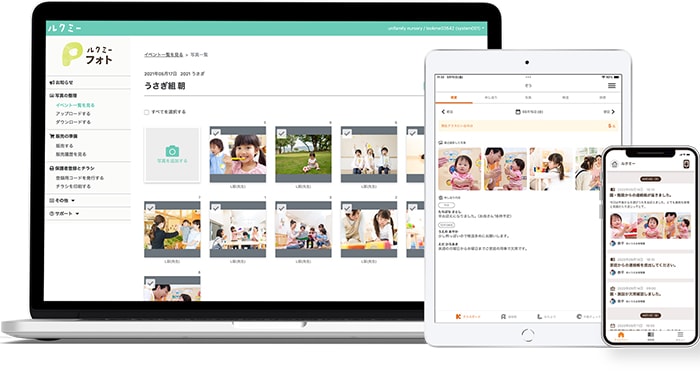

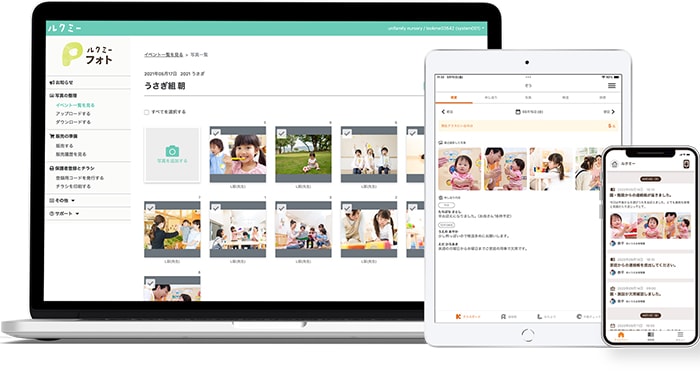

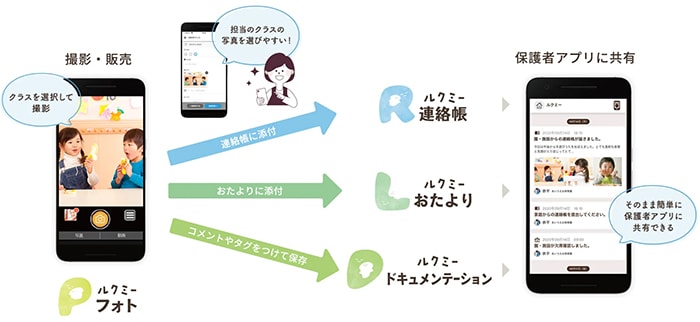

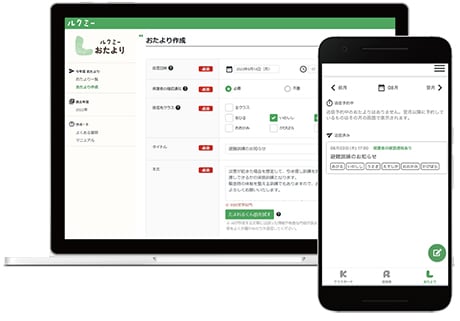

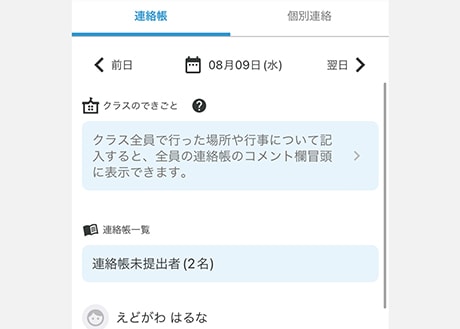

「ルクミーには保護者とのコミュニケーションを密にするための機能が多くあります。園からの連絡事項や保護者からの出欠連絡などを行える『ルクミー連絡帳』や先生が保護者に子どもの様子を伝える『ルクミーおたより』、写真や文字で日々の成長を記録・共有できる『ルクミードキュメンテーション』などがそれにあたります。タブレットも1人1台支給されるので、いつでもどこでも保護者からの連絡を確認できますし、撮影した写真をそのまま保護者に送ることができるので、先生たちが保育後のちょっとした時間で保護者に子供に様子を知らせることができるようになっています。

今まではパソコンでおたよりを作っていたので、手紙に写真を貼ろうとすると大きな手間になっていました。それがルクミーを使うことにより、その場で撮った写真をすぐにおたよりとして配信できるように。先生方の手間が減ったうえに、保護者が園での子どもの様子をすぐに確認できるようになり、園での気づきを家庭でさらに深い学びにつなげることが可能になります。もちろん双方向で連絡できるので、逆に家庭から園への学びの共有も可能です。これにより、『幼児教育・保育の見える化』が実現でき、より質の高い幼児教育・保育への期待が高まりました。

さらに、これらの機能により、先生方の事務負担の軽減も実現できるので、その時間を新しい教材研究や園の環境整備に使えるようになると考えます。」

さらに、村木さんによると、袋井市では、導入以来これらの機能がもっとも多く使われており、園、保護者双方に好評と言います。

事務負担を軽減することで、子どものことを語り合う時間が増加してほしい

袋井市がルクミーを導入してから半年ほどが経過。それぞれの園でまだまだすべての機能を完全に使いこなすまでにはいってないようですが、確実に導入の効果は見えてきていると言います。

――村木さん

「今はいろいろな機能を試行錯誤しながら使い進めている段階ですが、今後、袋井市では2~3年かけて先生方のルクミーの習熟度を上げていきたいと考えています。その結果として『保護者との連携を強化』し、『幼児教育・保育の見える化』を実現するという展望を抱いています。そのためには従来の研修に加えて、ルクミーの使い方研修や好事例の共有などの施策が必要となり、現在、企画しているところです。ルクミーの導入によって、いまよりもっと子どものことを語り合う時間が増えてほしい。そして、それによって保育の質が大きく向上していくので、私たちもしっかりとサポートしていきたいと考えています。」

また、今回の導入にあたっては「ドコモビジネスならまかせられる」という安心感もあったと言います。

――村木さん

「担当者の熱意は勿論のこと、特にサポート体制の厚さが良いと選定員さんからの声があがっていました。例えば、急に「ルクミーが使えない!」となったとき、通信環境の問題なのか、サービスのサーバ側の問題なのか、問題の切り分けを行う必要があります。今回は、端末はドコモビジネス、サービスはユニファと担当企業が分かれているものの、ドコモビジネスに窓口が一本化されているため、何かあったときには原因の切り分けも含めて対応してもらえます。担当の方に電話すればなんとかしてくれる安心感があり、今後も期待したいところです。」

記事前半では、子ども企画係 村木さんに袋井市の幼児教育・保育の取組みについて語っていただきました。では、実際の現場でルクミーはどのように使われ、どんな影響を与えているのか、静岡県袋井市立若葉こども園の山本さんと髙柳さんのお話しをご紹介します。

ルクミーの導入で、園が抱えていた課題が少しずつ改善の方向に

「保護者と園との連携」と「働き方改革」そのふたつが大きな課題

わかばこども園では80人弱の子どもを受入れており、子どもの自主性や主体性、思いに寄り添った保育を目指しています。多くの子どもたちと一緒に一斉に何をするというより、それぞれの子どもがやりたい、遊びたいことを自由にやらせ、遊びから学びを得ることを大切にしています。

――山本園長

「抱えている大きな課題のひとつに、先生方の時間的な余裕のなさがありました。80人以上の子どもを朝早くから夜遅くまで預からなければなりません。預かっている間に、事務的なことや保育日誌などをつくる必要があるため、研修や職員会議なども全員で集まれないような状況。教育の質の向上を目指すためには、働き方改革をまず行う必要がありました。

もうひとつの課題は保護者とのつながり方です。保育部の子どもの場合、多くの保護者が就労しているため長い時間、園で過ごさなければなりません。迎えにくるのも夜遅く、ということが多く、保護者と担任が話をできない状況も少なくありません。これらの課題がルクミーの導入で少しずつですが改善されていると感じています。」

保護者とのコミュニケーションの強化が園内の情報共有の活発化を生む

――髙柳先生

「何よりも便利なのが『おたより機能』や『連絡帳機能』を利用して、タイムリーに情報の発信ができるところです。また、それぞれの保護者に対して個別の連絡ができるので、伝えるべきことを伝えるべきときに伝えられるという利点もあります。今までは電話連絡や手紙などがコミュニケーションの方法だったので、タイムリーに伝えることが難しかったので、それがもっとも大きな変化だと思います。

また従来、先生方は日々の保育の記録を園向けに書かなければなりませんでした。先生方は保護者に向けて保育のおたよりをつくり、さらに園向けの保育日誌も書くというわけですから、どうしても時間を取られてしまいます。しかし、ルクミーの導入により、それらが同時にできるようになり負担も軽減してきたように感じます。

他にも撮影した写真をすぐに保護者に送ることができることも先生方の間で好評です。これには副次的な効果もありました。撮影した写真などは園内で共有できるため、それを見た他のクラスの先生とのコミュニケーションが増え、園内のコミュニケーションも活発になったんです。」

――山本園長

「まだ導入してそれほど時間も経っていないので、目に見えて効果を実感できるまでではありませんが、教育の質の向上、環境改善には確実につながっていると思います。」

新しい時代に対応した幼児教育の必要性

――髙柳先生

「ルクミーの機能はたくさんあるので、まだまだ試行錯誤しながら使っているところです。将来的にもっと機能を活用できるようになれば、時間を生み出すことができ、子どもの様子を振り返って明日の保育をどうするかなど、考える時間にあてられるようになるかもしれません。また、職員全員が集まれないという課題に対しても、アプリで情報共有ができるので有効活用していきたいと思います。時間を生み出すことが保育を改善していくとこにつながり、それが子どもの幸せにつながっていく、という思いでルクミーの習熟を目指していきます」

――山本園長

「これから、本格的に社会がデジタル化していきます。そういった時代を生きていく子どもたちは、これまでの時代の価値観とは変わっていくかもしれません。しかし、デジタルツールはより良く生きていくためのひとつの手段です。だからこそ、幼児教育の現場では、デジタルツールをうまく使い、自分の夢を追いかけていく子どもたちを育てることが大切だと考えます。」

新しい時代の中で、子どもたちが自分らしく楽しく生活すること。そのためにデジタルツールをどのように使うか、それがもっとも大切なことではないでしょうか。

保育ICTサービス「ルクミー」

「ルクミー」は子どもともっと向き合える環境を整え、保育の質の向上を支えるために開発された保育用のICTサービスです。人材不足に加え、記録業務や事務作業が増えている保育の現場にICTを導入し、先生方の負担を軽減させ、幼児教育の質の向上を目指しています。