業界の慣習を超えたオープンネーム方式

「やっぱり石が好き。石材の技術を伝えたい」(香川県の石材商社)、「私がやめたら地域のみなさんが困る」(島根県のガソリンスタンド)、「愛着のある古民家の店舗を残したい」(滋賀県の飲食店)、「住民の要望に応える『町の電気屋』をなくしたくない」(秋田県の電気工事専門店)、「パートさんのために後継者がほしい」(宮崎県の菓子メーカー)……。

relayのサイトには、300件を超す後継者募集案件が掲載されています。多くは経営者の写真入りで、それぞれ仕事に対する“熱い”思いを語っています。業界としては異例のことです。

M&Aでは一般的に、売り手の社名が特定されるような情報は伏せられます。地域、業種、仕事内容、売上高、譲渡希望額といった最低限の情報をまとめた概要書に基づいて商談が進められます。

ウェブサイトで事業の売り手と買い手をマッチングさせるM&Aのプラットフォームであっても、やはり多くは匿名の「ノンネーム」方式です。

これに対し、relayは売り手の社名、経営者名、その顔写真を公開する「オープンネーム」方式を採りました。

プロのライターとカメラマンが売り手を取材し、事業内容や承継する長所・短所をはじめ、経営者が事業にかけてきた思いや経験談なども紹介。買い手の候補が現れたら、ライトライトのスタッフが成約までのサポートもします。

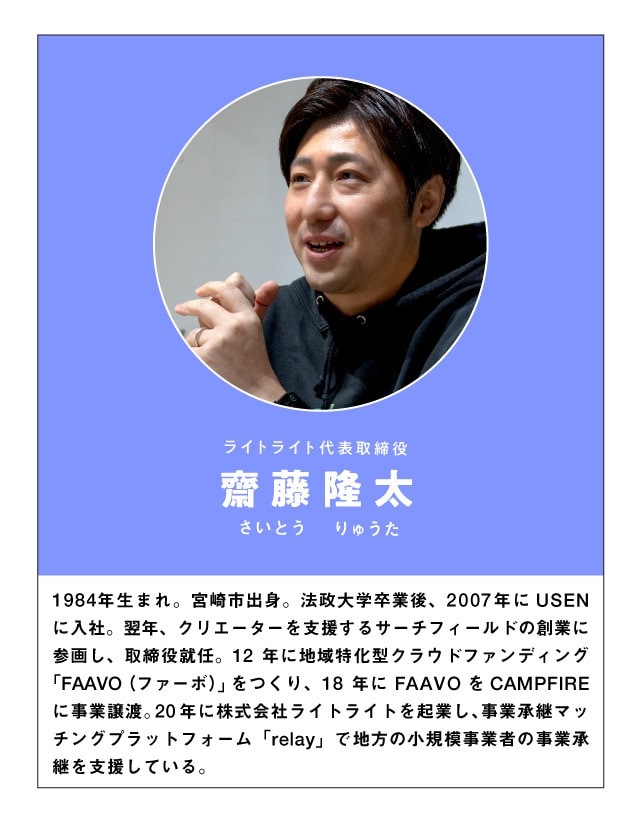

relayを運営するライトライト(本社・宮崎市)の代表取締役、齋藤隆太さん(39)は、こう説明します。

齋藤「ノンネームは業界内で作られた文化。銀行、従業員、取引先に対する風評被害を防ぐという点ではよい仕組みに見えます。

でも、小さな事業所だと、それが問題にならない場合もあります。実際、売り手に聞くと、『(オープンにすることが)別に嫌じゃない』という人も少なくないんです。

だったら財務上の視点だけでなく、経営者の思いも開示して、買い手に共感してもらえるような仕組みに変えたほうがいいと考えたのです。当然、買い手はより詳しい情報を知りたいわけですから」

売り手と買い手をつなぐ仲介会社にとっては、ノンネームにしておけば、同業他社の干渉がなく、仲介業務を独占できるという事情もあるそうです。

relayが扱う対象は、地方の小規模事業者。地元住民にとっては、なくなると死活問題につながるような事業所もあります。

住民の生活を支えたり、文化を継承したりする、いわば地域の「宝」。齋藤さんは「地域にとっては切実な問題。業界のルールに従うより、情報を広く提供して買い手を探す新たな手法が要ると思った」と言います。

大廃業時代に切り込み、成約率3年連続1位

団塊の世代が全員75歳以上になる「2025年問題」が目前に迫ります。少子高齢化に伴う働き手不足に加え、25年までに経営者が70歳を超える中小事業者が245万人に達し、その半数の127万人は後継者が未定とされます。

黒字決算を続けているのに、後継者不足のために廃業するケースはすでに各地で顕在化。経済産業省・中小企業庁は、「現状を放置すると、2025年までの累計で650万人の雇用、22兆円のGDPが失われる可能性」があると予測しています。

経営者の親族や従業員に後継ぎがおらず、ほかの人材に継いでもらう「第三者承継」が急務です。危機感を持った国は21年に全国に「事業承継・引継ぎ支援センター」を整備し、事業承継の制度や補助金を改定。

民間でも、M&Aのマッチングサイトを運営するベンチャー企業が次々と生まれています。

そうした〝大廃業時代〟の荒波に、relayは「オープンネーム」方式という新しい手法で漕ぎ出しました。もうかる・もうからないという財務の視点だけでなく、現経営者の思いに対する賛同者を募る「共感型」の手法ともいえます。

齋藤「事業譲渡では売り手と買い手の相性が大事。relayでは、売り手がどんな人で、どんな事業を譲渡したいのかを写真と記事で具体的に紹介します。その思いに共感した買い手とマッチングさせ、双方がポジティブに向き合う事業承継を実現するのです」

(写真提供:ライトライト)

ライトライトは発足から4年で約50件のマッチングを成立させました。relayの名は全国に浸透し、今では取り扱う後継者募集案件は全国46都道府県に広がり、事業承継推進のために連携を結んだ自治体・商工団体は50を超えています。

M&A・事業承継マッチングプラットフォーム各社のなかで、relayの商談率・成約率は2020年度から3年連続で1位という調査結果もあります(デロイト トーマツ ミック経済研究所「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2022年・2023年版】」)。

齋藤「地方の事業承継を社会課題ととらえ、新たなビジネスモデルの構築に挑戦しています。まだ先行投資段階ではありますが、仲介手数料収入以外に、自治体予算の獲得やウェブサイトの利用料などもあり、収入は右肩上がりです」

事業のリノベーションがまちのにぎわいを守る

relayは提携する自治体を通じ、掲載案件の掘り起こしに努めています。最初に本格的に活動したのは、宮崎県の山間部にある高原町でした。

人口8千人、高齢化率40%超。深刻な後継者不足に悩む同町で、relayは20~22年、3件の事業承継を相次いで成立させました。

町内で希少なパン店「天然酵母 田舎のぱん屋」は第三者への資産譲渡を経て、カフェ「vote」に生まれ変わりました。継ぎ手にパン作りの機材とノウハウが伝授され、今では予約の絶えない人気店に。

同様に、町内唯一の書店は文具店兼カフェになり、町に数少ないラーメン店は新装オープンしました。いずれもrelayを通じ、後継者が事業を“リノベーション”しました。

千葉県からUターンした=宮崎県高原町

(写真提供:ライトライト)

齋藤「書店の元経営者からは『店を残すというより町のにぎわいをつくる機能を残してほしい』と言われました。

じつは、店の名前や味、看板を残してほしいという要望は意外と少ないです。その書店の場合、町にとって重要な本の卸しの機能は残しました。価値あるものさえ残せば、引き継いだ事業を以前とまったく同じように承継する必然性はないんです。

むしろ、業態をリノベーションして発展させるべきでしょう」

事業承継にあたり、ライトライトと協業した高原町の元職員・中武利仁さんは、事業所が閉じるたびに町のインフラが失われていく危機感を覚えたといいます。

事業譲渡の知識を持たない経営者たちの店を訪ね、マッチングサイトの仕組みなどを説明して回りました。

「書店やラーメン店は町の中心市街地にあった。廃業していたら市街地がスカスカになっていた。想像するだけで恐ろしい」と振り返ります。

町産業創生課の江南智玄さんは、「relayの事業承継で町に変化が起きた」と指摘します。以前は飲食のために町にやってくる人はまずいなかったといいます。

ところが、新しくなったカフェやラーメン店が積極的にSNSを活用し、町外から足を運んでくる人が目に見えて増えたというのです。

relayを活用する買い手の多くは30~40代。移住を伴った事業承継も8割を超えるそうです。

若者が新たに町の住民に加わり、若い世代向けのPR手法に乗り出す……一つひとつは小さな試みであっても、町の活性化に一役買っているのは間違いないようです。

プッシュ型×気配りで伴走する

後継者難の経営者が誰にも相談できずに独りで悩み、事業承継の着手が遅れるケースもあります。いまでは、そうした経営者に積極的に声をかけ、事業承継のプランを提案するような「プッシュ型」支援の必要性が叫ばれています。

ライトライトでは、それにとどまらず、売り手と買い手の互いの理解を深めるため、コーディネーター業務にも力を注いでいます。

宮崎市のJR南宮崎駅敷地内にあり、鉄道やバスの関係者や旅行客に親しまれてきた「お食事処ライオン」は1年半ほど前、relayを通じて新たな経営者に事業譲渡されました。

創業者の中西幸一郎さん(79)が約40年にわたって営んできましたが、高齢を理由に事業承継に踏み切りました。中西さんは「後継者を募るうえで店や私の名前をオープンにすることにはまったく抵抗感はなかった」と話しています。

店を引き継いだのは、県内で弁当店を営んでいた秋丸浩司さん(51)。秋丸さんは、ライトライトのコーディネーターだった松田稜平さん(25)の存在がなければ「成約には至らなかったかもしれない」と振り返ります。

「松田さんが間に入り、創業者との間を取り持ってくれたおかげです」

秋丸さんは店に1週間続けて通い、同じ時間帯、同じ席に座り、店を観察したそうです。

売り上げや客層など本人には聞きづらい情報や資料が必要になるたびに、松田さんを頼りました。松田さんのレスポンスは早く、契約書の作成をはじめとするさまざまな手続きも整えてくれたそうです。

秋丸さんが初めて店を訪ねてから半年ほどで成約するという“スピード承継”が実現しました。

(写真提供:ライトライト)

中西さんと秋丸さんの間に立った松田さんは、なるべく日を空けずに双方とコミュニケーションを続ける気配りをし、信頼関係を築きました。

秋丸さんは松田さんの働きぶりに感謝し、「いつかこの店を3代目に引き継ぐことを自分の目標にしたい」と語っています。

全国の自治体と手を結び、「オープンネーム方式」「共感型」「事業のリノベーション」「手厚いコーディネート」といった独自の視点で、小さな事業所の事業承継を続けるライトライト。

vol.2は、同社を生み出した齋藤さんの半生を追います。

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。

取材・文・撮影:日高智明

バナー写真:ライトライト提供

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:佐藤修史

JP

JP