※本記事はBtoBマーケティングや法人営業・新規事業のコンサルティングサービスを提供する株式会社才流(サイル)の記事「質の高いターゲットアカウントリストをつくる方法|ABM 入門と実践ガイド第3回」より抜粋・一部再編集しました。

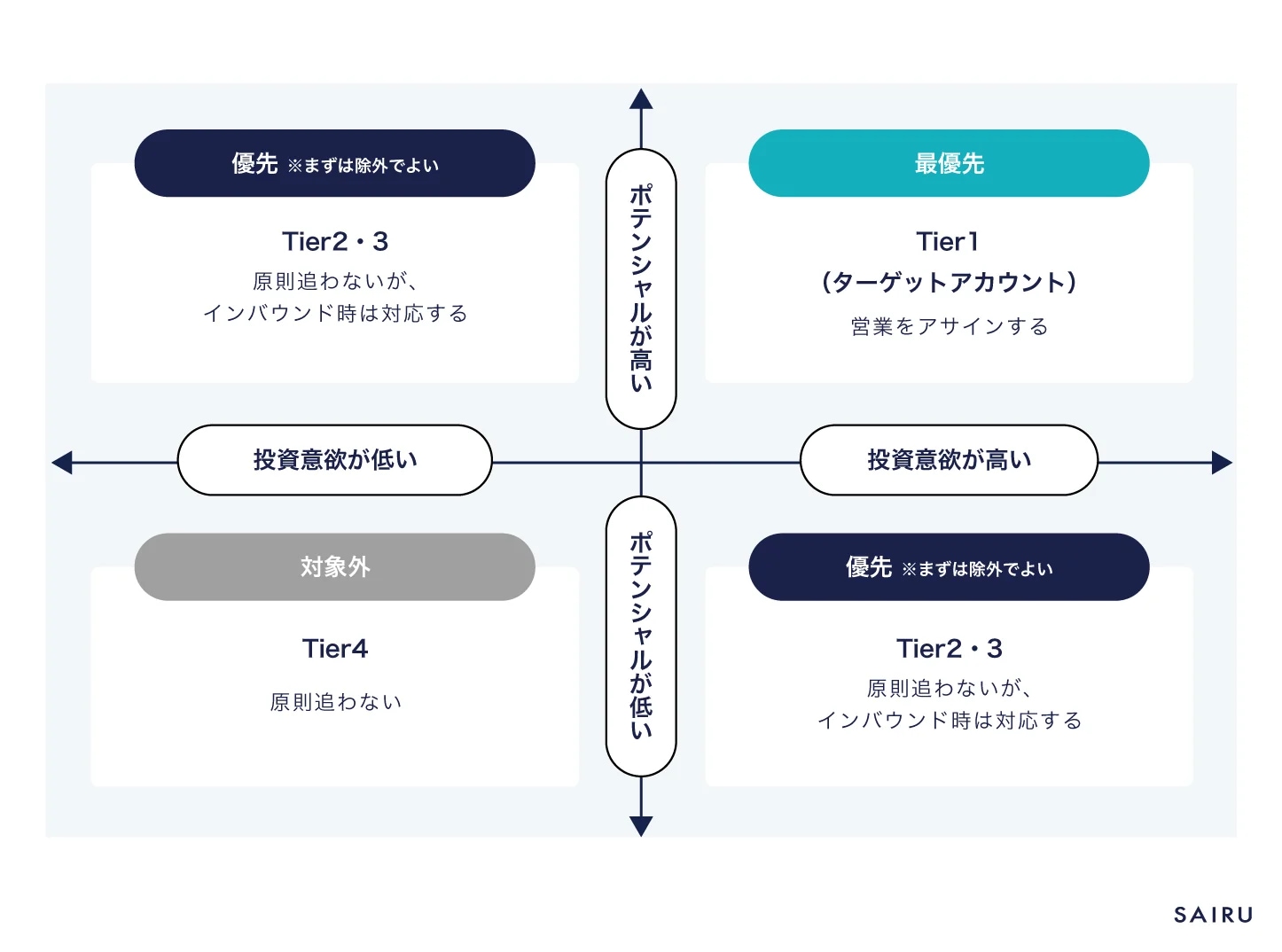

投資意欲とポテンシャルからターゲティングする

ABMにおけるターゲットアカウントリストとは、自社の商品・サービスが課題解決や価値提供に貢献し、自社の事業成長を促進する企業(アカウント)をセグメントし、優先順位をつけたものです。

そのなかでも、最優先すべき企業を、Tier1(ティアワン)と呼びます。

ABMのターゲットアカウントのセグメントは、投資意欲と自社へのポテンシャルの高さ(LTVが高い可能性があるか)の2軸から定義することをおすすめします。

セグメント軸①投資意欲

投資意欲では、今後、新しいプロジェクトや技術、事業拡大に対して、投資する意欲や計画がある企業かどうかを見ます。投資意欲が高い企業は、新しい商品・サービスを 導入する可能性が高いとみなすのです。

投資意欲は、売上高・利益の規模や財務諸表(BS・PL・CF)、中期経営企画書や決算説明書などを参考にします。

セグメント軸②ポテンシャル

ポテンシャルとは、自社にとって高いLTVが見込めるかどうかの指標です。

一例として、次のような要素が挙げられます(企業により高LTVを実現する要素は異なります)。

投資意欲やポテンシャルを測る指標や情報は、デスクトップサーチや企業情報の購入などで手に入ります。また、自社に必要なポテンシャル指標が測れるツールがあれば、ツールの導入も検討できます。

過去のデータ分析も参考になります。既存顧客、受注・失注分析、解約顧客分析からは、どのような企業に自社の商品・サービスが支持されているか、またはどのような企業には提案を控えたほうがよいのかがわかります。

ターゲティングの質を高めるのは、顧客から得られる一次情報

ターゲティングの質を高めるためには、顧客から得た情報、つまり一次情報を多く収集することが大切です。営業に対するヒアリングや、商談への同行も、顧客のリアルな声に触れられる機会です。既存顧客に対して面談を打診しましょう。

また、インタビュープラットフォームを活用し、ユーザーインタビューやエキスパートインタビューを行えば、データに現れない顧客の業界や市場動向も調べられます。

Webから見つかる公開情報や購入できるデータは、競合他社も取得できます。営業活動やインタビューなどで得られる一次情報を活用し、ターゲティングの質を高めましょう。

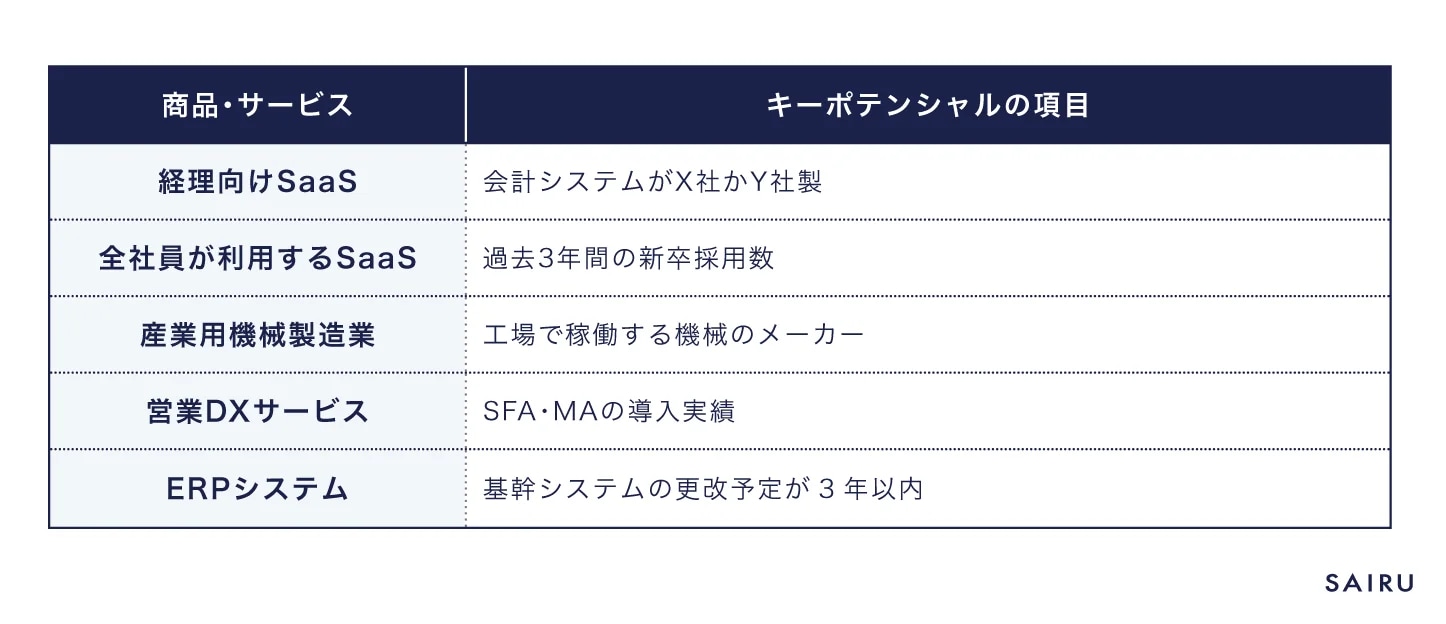

キーポテンシャル(隠れた共通点)を見つける

各分析の結果を踏まえて、高LTVが期待できる企業に共通する、キーポテンシャルを見つけます。

キーポテンシャルとは、一般的に潜在能力を意味しますが、ターゲットアカウントを選定するうえでは、「商品・サービスの導入において顧客間に存在する隠れた共通点のこと」と考えてください。

具体例として、ある経理向けSaaS企業A社のケースを見てみましょう。

A社が発見したキーポテンシャルは、「顧客がX社かY社の会計システムを導入していること」でした。

2社のシステムは高額であり、リプレイスによるコストメリットが大きいものでした。しかし、システムが複雑であるため、簡単にリプレイスができないという課題も存在していました。

この状況に対し、A社の商品はリプレイスの手順をノウハウとして整備していたため、スムーズなリプレイスを実現できていました。

キーポテンシャルの発見により、A社はX社・Y社の会計システムを導入している企業に絞って営業・マーケティングを展開。その結果、大きな成果につながったといいます。

次の表は、キーポテンシャルの例です。意外な項目がキーポテンシャルになる可能性があります。

キーポテンシャルは、先に解説した投資意欲とポテンシャルの要素や、顧客からの一次情報、過去のデータ分析など、さまざまな情報から見つけていきます。

ポイントは、複数の視点から分析することです。事業に関わる全部署の管理職が集まり、受注と失注の差分やうまくいっている共通点は何かを話し合いながら、固有のキーポテンシャルを見つけていきます。

たとえば、カスタマーサクセスがオンボーディング時に顧客から必ず聞くエピソードがあるかもしれません。営業が何気なく顧客と交わす雑談から、同じ職場出身の中途採用者が多いという共通点が発見できるかもしれないのです。

キーポテンシャルは、簡単には見つからないものです。部署の横のつながりをつくり、各部署で示唆を出しながら、キーポテンシャルにつながる共通点を発見していきましょう。

営業とマーケティングで一緒にターゲティングを行う

セグメント軸が明確になったら、いよいよターゲットアカウントリストをつくります。

ターゲットアカウントリストは、営業とマーケティングの管理職が同席し、意見をすりあわせながら進めてください。

まずは、マーケティングがターゲットアカウントリストをつくります。ハウスリストや既存顧客リストのなかから、セグメント軸に沿ってターゲットアカウントをリストアップしていきます。

ターゲットアカウントが極端に少ない場合、または新規開拓を行いたい場合は、リストを購入しましょう。ターゲティングツールのなかには、保有リスト外からターゲットアカウントをリストアップする機能を持つツールもあります。

ターゲットアカウントリストは営業の意見を反映する

仮のターゲットアカウントリストができたら、営業が最終的な判断を行います。

営業の状況においては、一旦リストから外すアカウントがあっても構いません。「実際にアプローチしてみたが、実は投資意欲が低かった」「途中で予算が凍結した」など、予測と異なることが少なくないからです。

また、リスト外だが、Tier1に近い企業で、商談が進んでいるという場合は、リストの数を増やしても問題ありません。

ターゲットアカウントリストをつくるなかで、営業とマーケティングの意見が合わないという場面も出てくるでしょう。

このときは、「このセグメントにそった企業を開拓する」ことに同意したうえで、営業の意見を大切にしてください。「このターゲティングが最適だ」とマーケティング側が考えても、顧客と直接関わっている営業側には事情があるものです。

たとえば、マーケティングから「この企業はTier3なので優先度を下げてください」と言われても、営業が熱心に開拓してきた企業だとしたら、急に関わりを止めることは難しいです。

顧客の満足度低下だけでなく、営業部門にとっても急激なモチベーションダウンにつながりかねません。期限を区切って引き継ぎを行う、ゆるやかに優先度を下げるなど、現実的な解決方法を探りましょう。

ターゲットアカウントリストの作成が完了したら、各営業に担当アカウントを割り振ります。次のチェックポイントを参考に、割り振りを行ってください。

営業アサインチェックリスト

- 1人あたりのアサイン社数は適切か

- 組織や担当者の得意・不得意を考慮しているか

- 初めてコンタクトをとるアカウントは新規開拓が得意なメンバーが担当しているか

営業一人あたりの適切なアサイン社数は、自社が取り組もうとしているABMモデル(vol.01記事内)によっても変わります。

新規でターゲットアカウントリストを作成する場合

ここまで、自社にハウスリストや既存顧客リストがあることを前提としたターゲットアカウントリストの作成方法を解説してきました。

しかし、新規事業の立ち上げやスタートアップの場合、有効なハウスリストは少ないもの。実績が少ないために、セグメントの軸がはっきりしないというケースもあるでしょう。

その状態で外部からリストを購入しても、有効なターゲットアカウントリストはつくれません。

まずは、「最初の顧客10社」を獲得することから始めましょう。

最初の顧客10社が獲得できると、ターゲットアカウントのセグメント軸が見えてきます。それをもとに、リストの購入やターゲティングツールの利用を通して、ターゲットアカウントリストをつくってください。

最初の顧客10社を獲得する方法は「まず売ってみる」

最初の顧客10社を獲得する方法の1つに、「まず売ってみる」があります。

新しい商品・サービスは、売れるか売れないかがわかりません。しかし、まずは企画段階であっても、見込み顧客へ提案し、売ってみることをおすすめします。その理由は、次の3点です。

- 売れることが実証される

- 顧客のニーズに基づいて、商品・サービスを改善できる

- 導入事例を作成できる

それぞれの理由を解説します。

売れることが実証される

企画やMVPの段階で商品・サービスを提案し、売ることで、現実的に売れるかどうかを検証できます。商品・サービスをつくったのに売れない状況を回避することにもつながります。

MVPとは、Minimum Viable Product(ミニマム・バイアブル・プロダクト)の略で、完成された商品・サービスではなく、顧客に価値を提供できる最小限の状態の商品・サービスのことです。

顧客のニーズに基づいて、商品・サービスを改善できる

商品・サービスを売ることで、さまざまなフィードバックが得られます。MVPへのフィードバックだけでなく、見込み顧客が抱える課題も明らかになるでしょう。その結果、売り方や商品・サービス自体も改善され、より売りやすくなっていきます。

導入事例を作成できる

商品・サービスが売れると、導入事例を集められます。多くの顧客へ商品・サービスを売っていくためには、必ず導入事例が必要です。モニター価格も検討しても構いません。実際にお金を出して契約し、使ってくれた顧客の導入事例を集めましょう。

<執筆者プロフィール>

政次貴弘

コンサルタント。日系SIerでの金融機関向けERPの販売や、メガベンチャー企業にて医療法人向け採用コンサルティングの営業やPM、セミナー企画・講師などの経験を経て、2018年に株式会社セールスフォース・ドットコム(現 株式会社セールスフォース・ジャパン)に入社。エンタープライズ営業で大手企業の開拓・達成経験を積んだ後、関西SMB領域の営業部長に就任し、マネジメントを行う。才流では営業コンサルタントとして活動中。また、ABM入門と実践ガイドブックの執筆や、ABMに関する外部研修や講演も行っている。

名生和史

コンサルタント。楽天グループ株式会社、株式会社SmartHRを経て才流に入社。EC・SaaS業界での営業・マーケティング経験をもとにした、リード獲得~ナーチャリング体制の構築を得意とする。また、エンタープライズ企業開拓のためのBDR体制構築も可能。才流ではマーケティングコンサルタントとして活動。

さまざまな業種・業態の企業を支援している才流が培ってきた手法やメソッド、豊富な実例がまとまったe-BOOK『ABM入門と実践ガイドブック』はこちらから無料ダウンロードできます。

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております。

協力:水谷真智子(才流)

図版:才流提供

バナーイラスト:Nadezhda Kozhedub / gettyimages

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:奈良岡崇子

JP

JP