テレワークのすれ違いはなぜ起きる?”俳句”を手がかりに探ってみよう

公開日:2022/04/08

言葉のやり取りは難しい。

初対面で忽ち意気投合することもあれば、親しい間柄だったはずなのに俄かに険悪になることもある。

取引先との関係ともなると、ことは深刻だ。先方の担当者との間に誤解が生じてしまい、信頼関係ががらがらと崩壊して、途方に暮れるなどということもある。

それも、たった一言がきっかけだったりするから、恐ろしい。

言葉はコミュニケーションに欠かせない道具だが、使い方が難しく、なかなか手強い道具だ。

一方、日本には世界一短い詩、俳句がある。

たった17音で紡ぎ出される世界は、ときに一編の小説に匹敵するほどの深い感動をもたらす。

なぜそのようなことが可能なのだろうか。

俳句の世界を手がかりにして、私たちのコミュニケーションの在り方を探ってみよう。

俳句を支える「連想」

俳句は「5・7・5」の17音で構成される。そのミニマルな言葉が紡ぎ出す世界は豊かだ。

どうしてそのようなことが可能なのだろうか。

そのカギは、「省略」と「連想」だ。

17音に言いたいことすべてを詰め込むことはできない。そこで、極限にまで言葉を削り、部分から全体を連想させる。

俳句にはその連想の翼が大きく拡がるような仕組みが組み込まれているのだ。

季語のはたらき

俳句とはなんだろう。

俳句として認められるための条件は、「5・7・5」音という定型と季語が備わっていること。

条件とはいえ「お約束」なので時には破られることもあるが、それが基本だ。

季語とは、春・夏・秋・冬のそれぞれの季節を示すもので、その総数は数千ともいわれる。

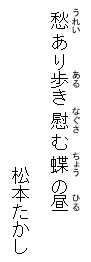

例えば、次の句には、春の季語「蝶」が使われている。

この句から読者はどのような情景や心象を読み取られただろうか。 水原秋櫻子という俳句界の巨人は以下のように解釈した。*1

*文中の( )内は筆者による追記

なにか心にかかる事があって四、五日引きこもっていた。窓外は麗らかな日和で、道ゆく人々の話し声さえ楽しげにきこえる。

すこし歩いてみたら気も晴れるだろうと思って作者も外へ出てみた。

丘には真盛りの椿が風にかがやき、道辺には蒲公英(たんぽぽ)が咲き、 菫(すみれ)も咲きまじっている。

蝶が二つ三つ、作者の後になり先になりして飛んでゆく。その影がはっきり地にうつるのを見ると、時刻は正午をすぎた頃なのだが、作者はまだ食事をすることも忘れていたのだ。

しかし、歩いているうちに心も次第に軽くなっていった。

家々の垣には、はや木の芽が伸び、連翹(れんぎょう)の咲く庭からは、鞦韆( ふらここ・ブランコのこと)の軋りがきこえたりする。

こうして半時ほど経て家に帰った気持は決して暗くなかった。門辺にいた犬がなつかしげに尾を振りつつ、身体をよせて来た。

「ええっ? この句から、これほどのことが読み取れるの?」と、

この文章を読んで思わずのけぞり、そこまで言うのはいきすぎではないかと筆者は思った。

しかし、俳句の入門書として名高い『20週俳句入門』には、こうある。

「けっして鑑賞過剰ではない。秀れた作品を秀れた俳人が読めば、このくらいの連想の翼をひろげ、季節のいとなみのあれこれを次から次へ想像するのは、いわば当然のことなのである」

俳句はそれほどまでに奥の深い世界なのだ・・・。

「蝶」から、同じ春の季語である、ツバキ、タンポポ、スミレ、木の芽、レンギョウを連想し、通りがかりの家にあるブランコや飼い犬までもを想起する。

この例からわかるように、季語には、季節感を呼び覚まし、連想を誘い、句に安定感を与えるという働きがある。

季語は、たった17音の俳句を支え、豊かな連想の世界に読み手をいざなう重要な要素なのだ。

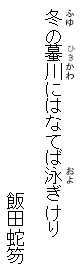

省略を助ける切字

俳句には切字(きれじ)とよばれるものがある。 「古池や」の「や」、「桜かな」の「かな」、それに「けり」の3つが代表的なものだ。 切字もまた俳句の省略を助ける大切な要素である。

『20週俳句入門』の著者である藤田湘子氏はこの句を以下のように解釈する。

冬の土を鍬で掘っていたら、冬眠中の蟇(ヒキガエル)がいた。 それを手に取って、ちょっといたずらごころで川に放ったら、あわれにも蟇は泳いだよ、という意。 「泳ぎけり」は平凡な一動作のようだけれど、あわれに思う気持ちや、本能というのは大したものだ、という驚きや、作者の小さな後悔や、といったことどもが、次々に想われてくる。 みんな「 けり」のはたらきなんですね。

切字は、作者が17音に入れ切れなかったことを余情、余韻として読者に伝える役割を果たす。 上の解釈をみると、「けり」に託した作者の想い―ヒキガエルに対する憐み、驚嘆、後悔が、優れた読み手である湘子によって的確に汲み取られていることがわかる。

連想力は何によって育まれるのか

これまでみてきたように、ミニマムの形で表される俳句は、言い表したいことを全て17音に詰め込むことができないため、省略が必要だ。 しかし、季語や切字が読み手の連想力に訴え、連想の翼を豊かに拡げる働きを果たしている。 ただし、先ほどの秋櫻子や湘子氏の奥深い解釈をみると、それほどの連想力を産み出す土壌が読み手側にもあるのではないかと思えてくる。 それはどのようなものだろうか。

「察し」のコミュニケーション・スタイル

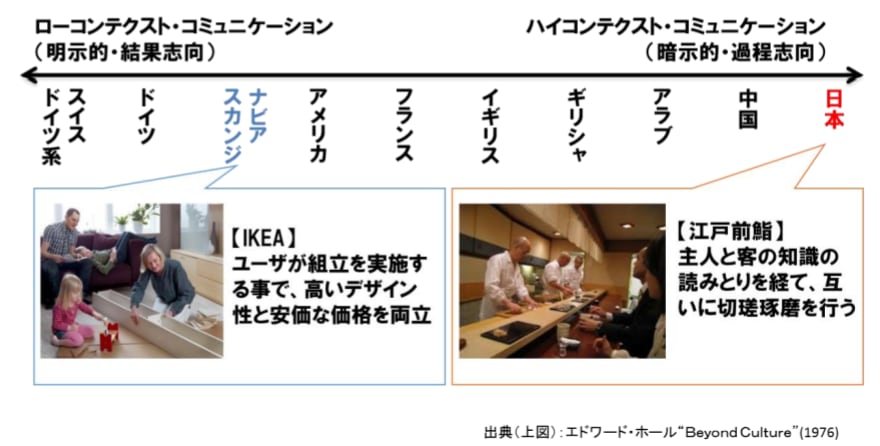

思い至ったのは、文化人類学者のエドワード・ホール(Edward T. Hall)の唱えた説だ。 ホールは、世界の文化を低コンテクスト型と高コンテクスト型とに分類した(図1)。*2

図1 ホールによる低コンテクスト文化と高コンテクスト文化*図中の国名の位置は、その度合いではなく、順番を表す 出典:小林 潔司(2018)「ハイコンテクスト社会としての日本」p.1

図1のように、ホールは日本文化を最も高コンテクストに位置づけている。

コンテクストとは、状況や背景情報、人々がコミュニケーションを図る際に暗黙のうちに全員が了解しているような事項を指す。

高コンテクスト型はコンテクストに依存する度合いが高く、言語で表現される内容よりも、言外の意味を察して理解するようなコミュニケーション・スタイルをとる。

いわば、以心伝心。コミュニケーションの参加者はその場の空気を読み、相手の意図するところを読み取ろうとする。

一方、低コンテクスト型では、情報や意図をできるだけ言語化し、その言葉によって内容が伝わるようなコミュニケーション・スタイルが用いられる。

もちろん、同じ国にあっても文化は個々人で異なるものであり、個人差があるし、同じ人間でも状況によって様相は異なる。

また、こうした2項対立的な方法論にも問題がないとはいえない。

しかし、それらのことを考慮しても、これまでみてきた俳句の特徴は、高コンテクスト文化という土壌によって育まれたものであると考えるのが妥当ではないだろうか。

図1の「江戸前鮨」の説明にある「主人と客の知識の読み取りを経て、互いに切磋琢磨を行う」も、俳句の「詠み手と読み手」の関係に通じる。

このことから、俳句に見られる、言葉の省略と読み手による連想は、私たちの日頃のコミュニケーションにも共通する特徴だといっていいだろう。話し手は言葉を抑制して非言語的な要素に情報や意図を託し、聞き手は「察すること」によってそれらを理解する。

「この間の案件、そろそろよろしく」とか、「あれ、なんとかしておいてね」などという表現がなんなく通じるのは、そのために違いない。

筆者は日本語教育を専門としているが、「日本人の言うことを言葉どおりに受け取っていいものか悩む。その言葉で一体、何を伝えようとしているかわからない」と嘆く外国人は多い。

例えば、何かに誘ったときの「今日はちょっと・・・」とは、何がちょっとなのか?

「ご迷惑かもしれないけど・・・」と言われたが、本当に誘われているのか?

こうしたやりとりは、低コンテクスト型の人々にとっては、まるでトリッキーなパズルのようなものなのだ。

だが、日本人同士であれば、どんな状況でどんなことをどんなふうに相手が言ったかを手がかりにして、なんとなく意思の疎通ができてしまう。

「類想」という宿命

某テレビ番組で人気を博し、俳句ブームの火つけ役ともなった俳人、夏井いつき氏が興味深いことを述べている。*3

夏井氏はかつて「NHK俳句」の選者を2年間務めたが、その経験からわかったことがある。

投句には類想句(似たような発想の句)が非常に多く、全投句数の60%を占めていたというのだ。

俳句は兼題(あらかじめ出しておく題)から何を連想するかだと夏井氏は言う。

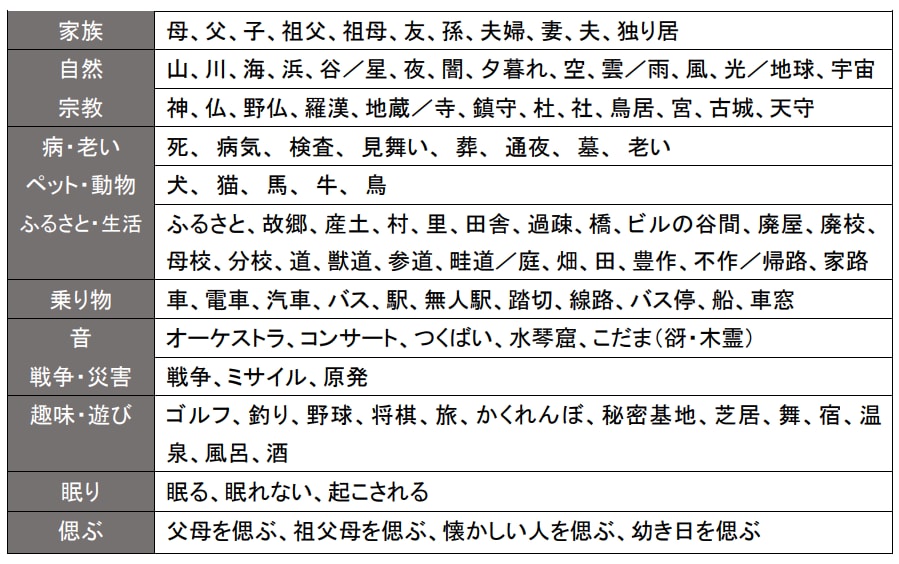

ところが、兼題にかかわらず、毎回の投句に共通してあらわれる言葉があった。それを「言葉の類想」と夏井氏は呼ぶ(表1)。

表1 どの兼題にも共通する言葉の類想

参考:夏井いつき(2018)「NHK俳句 夏井いつきの季語道場」NHK出版 Kindle 版 pp.260-262を基に筆者作成

このことは、俳句というと、こうした言葉を連想する、あるいは俳句とはこういう言葉を使うものだと思いこんでいる人が多いということを示している。

また、兼題から同じような発想をしてしまう「発想の類想」もみられた。

その例として、「蟇(ひきがえる)」の類想をみてみよう。

<蟇 >

1位 石のよう、土くれのよう

2位 童話「蛙の王子様」「親指姫」、「マクベス」など

3位 思案する、 哲学者のよう

4位 犬や子供が後ずさりする

5位 父に似ている、 政治家に似ている

番組には1位の「石のようだ」「土くれのようだ」という類想句がいやというほど届いたという。

上の「蟇」の類想は、先ほどの蛇笏の句と比べるまでもなく、凡庸でステレオタイプだ。

このようなありきたりの発想では、芸術の高みには至らない。

しかし、ステレオタイプとは、誰の脳裏にも存在するものだ。*4

私たちは脳に入ってくる事物に関する膨大な情報を、常にカテゴライズすることで迅速に処理していると考えられている。

これは、動物か、植物か、鉱物か、あるいは花か木か、などと、様々なカテゴリーに仕分けるのだ。

そうしなければ、すべての事物の特徴を一から捉えなければならず、情報処理が間に合わない。

ステレオタイプとは脳の情報処理を効率化しようとしたときに必然的に発生してしまう副産物といっていいだろう。

それが先ほどみた高コンテクスト型コミュニケーションに貢献しているともいえる。

ある言葉に接したとき、私たちは似たような連想(類想)をする。それゆえに聞き手は限られた言葉からでも話し手が伝えたかったことを察することができるのだ。

私たちのコミュニケーションの難しさ

ハイコンテクストの極み、俳句。その奥深い世界にほんの少しだが分け入ることで、私たちのコミュニケーションの在り方が見えてきた。

それは、言葉を省略し、言葉外にその解釈を委ねようとする在り方だ。

たった17音で構成される俳句が連想によって豊かな世界を紡ぎ出しているように、私たちのコミュニケーションも察し合うことで成立している。

とはいえ、連想にも察し合いにも不確かな側面があるのは否めない。

名人の作った俳句であっても、素養がない人間にとっては十分に解釈することが難しく、類想が人の常であるとはいっても、そこにはさまざまなタイプがある。

それと同様に、察し合いを基盤としたコミュニケーションがいつも正確かつ適切に行われるとは限らないのだ。

そのことを共通認識として、コミュニケーションを磨き、よりよいものに近づけていく―そんな姿勢が大切ではないだろうか。

資料一覧

- *1 藤田 湘子(2013)「新版 20週俳句入門」 (角川俳句ライブラリー) 角川学芸出版 Kindle版 pp.36-37、p.80、p.82

- *2 小林 潔司(2018)「ハイコンテクスト社会としての日本」(平成30年度土木学会 小林潔司会長情報発信プロジェクト 基礎知識 02_2018.7月版) p.1

- *3 夏井いつき(2018)「NHKNHK俳句 夏井いつきの季語道場」NHK出版 Kindle版 p.268、pp.259-262、pp.264-266

- *4 鈴木伸子(2013)『異文化理解』株式会社アルク pp.37-38

■お知らせ

私たちNTT Comは新たな価値を創出できるワークスタイルの実現を支援しています。

企業の働き方改善にご活用ください。

ワークスタイルDXソリューション

>> Smart Workstyleはこちら

NTTコミュニケーションズのワークスペース検索・即時予約サービス

「droppin」は多種多様なカフェやコワーキングスペースなどと提携し、

ユーザーが今いる場所の近くでドロップイン(一時利用)できるワークスペースを即時検索・予約できるサービスです。

・外出時に予定の前後の隙間時間などで効率よく作業したい

・在宅勤務になったが、自宅には家族がいて働く環境がない

このように働く場所や時間の問題解決をdroppinで実現します。

この記事を書いた人

横内 美保子

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。

留学生の日本語教育、日本語教師育成、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティア教室のサポートなどに携わる。

パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集者、ディレクターとしても働いている。

JP

JP