シリコンバレーの成功に学ぶ テレワークの生産性を高める鍵は「雑談力」

公開日:2022/06/01

コロナ下で雑談が見直されているという。

日本能率協会の調査によると、テレワーカーの86%がコロナ禍の影響で「雑談がしにくくなった」と回答する一方、「雑談は自分にとってプラスだと感じる」との回答も同じく86%だった。*1

テレワークの有無にかかわらず、雑談は業務の生産性や創造力を高め、人間関係を深めるという回答が多かったという。

雑談の機会が減ったことによって、皮肉にも雑談の効用に改めて気づかされた、そんな人が多いようだ。

そこで思い出すのが、スティーブ・ジョブズの話だ。*2 彼はピクサー・アニメーション・スタジオのデザインを考えたとき、トイレを1か所だけにして、社員がそこに自然に集まるようにした。

そこで偶然の出会いがあり、社員同士が交わることでアイディアがシェアされ、第三者の視点が備わる。 そして、それが新たなアイディアを産み出すと考えたのだ。

ものの見方が同じ人たちで集まるのは楽しいし、気楽だ。 また、専門や分野が同じ人同士なら、ツーカーで手っ取り早い。

しかし、考え方が異なる人々との交流やお喋りもそれと同じくらい大切だ。それが新しいアイディアの源泉となる。

では、どうしてミーティングではなく、雑談なのだろうか。 また、雑談が有益だとして、それを生じさせるにはどうしたらいいのだろうか。

多くの成果を産み出した「場所」にフォーカスし、雑談の有用性を把握しつつ、有益な雑談を生じさせる仕掛けについて考えていきたい。

目次

MIT’s Building 20 “The Magical Incubator”

MIT’s Building 20 “The Magical Incubator”(マサチューセッツ工科大学 20号棟 マジカル インキュベータ)は伝説的な建物だ。*3 9人のノーベル賞受賞者を排出し、世界の歴史上最も偉大な共同研究施設と評されている。 MITの20号館は、1943年に放射線実験室として建てられた仮設施設で、戦争中はMITの技術者たちがレーダーの開発に勤しんでいた。 仮設施設だったため、木造の非常にシンプルな構造だ(図1)。

図1 MIT’s Building 20 “The Magical Incubator” 出典:MIT’s Building 20:“The Magical Incubator”(1998)動画:0:07-0:26

Building 20はそこで働く人たちに不思議な呪文をかけるような建物だった、皆の能力を最大限に引き出す、不思議な魔力があったと言われている。 戦後はさまざまな研究室や団体、学生グループ、オフィスなどが入り、画期的な多数のイノベーションが生まれた。 電子工学研究所、原子力科学研究所、音響学研究所、言語学・哲学科、学部研究機会プログラム、総合研究プログラム、太陽電気自動車チーム、ROTC、工大鉄道模型クラブ・・・、多くの研究室が数十年間にわたって入居していたのだ。 こうして分野を越えたさまざまな人々が集うこの建物によって、コミュニケーションが誘発され、お喋りを通してそれぞれの関心事が共有された。 集った人々は、相手が誰でどこから来たのかを全く気にせずに、アイデアや言葉をシェアすることができた。 それが数々のイノベーションを産み出す秘訣だったのではないかと指摘されている。

現在のオープンラボ

次に、Building 20の後継ともいえる現在のオープンラボをみていこう。 オープンラボとは、壁がなく、ひとつの空間に複数の研究室が同居している施設のことだ。その目的は、異分野融合。

京都大学 iPS細胞研究所CiRA(サイラ)

まず、京都大学 iPS細胞研究所CiRA(サイラ)をみてみよう。*4 CiRAは、壁を作らず、同じフロアに複数の研究室が同居している。 また、吹き抜け部分に螺旋階段があり、フロアからフロアへの上下の移動も簡単にできる設計だ(図2)。

図2 京都大学 iPS細胞研究所CiRAの建物と研究フロア 出典:文部科学省(2014)山中伸弥「イノベーションの創出を 活性化させる研究施設 -iPS細胞研究の経験から-」p.9

こうしたデザインには、創立時の所長である山中伸弥教授の強いこだわりがある。 それは、分野を越えて多くの研究者が自由に交流できるようにすることだ。 研究者が自由に移動することで、会話が生まれる。他の研究室では今何をやっているのかを知ることもできる。そうすれば、気づきや融合が自然に生じると考えているのだ。 同研究所は、再生医療だけでなく、創薬や基礎的な研究など他分野の研究室が同居している。また、医学部をはじめ、工学部や理学部、法学部に至るまで、学問分野の異なる人々の集合体でもある。

グラッドストーン研究所

上述のような山中教授のこだわりは、アメリカの研究拠点であるグラッドストーン研究所での経験から得られたものだ(図3)。

図3 グラッドストーン研究所の研究室 出典:文部科学省(2014)山中伸弥「イノベーションの創出を 活性化させる研究施設 -iPS細胞研究の経験から-」p.6

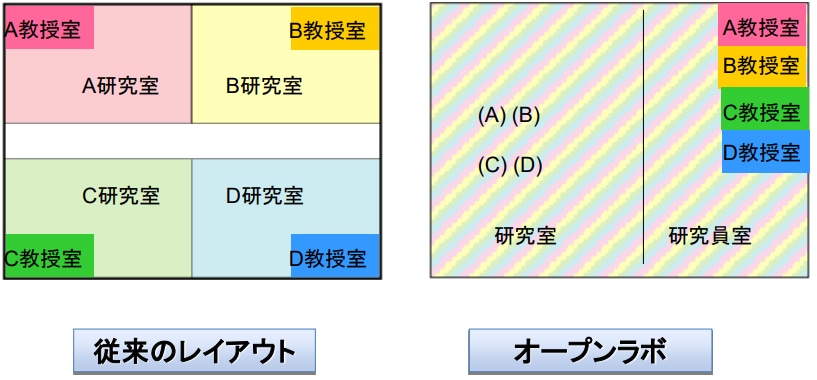

ここで、オープンラボのデザインをみてみよう(図4)。

図4 オープンラボによるインターアクティブな研究環境 出典:文部科学省(2014)山中伸弥「イノベーョンの創出を 活性化させる研究施設 -iPS細胞研究の経験から-」p.7

図4のように、従来の研究所は研究室毎に壁で仕切られていたが、オープンラボでは教授室だけが隅にまとめて配置され、それぞれの研究室と研究員室は共有スペースになっているのが特徴だ。 イノベーションを推進する研究施設には、交流による異分野融合が欠かせない。そのため、オープンラボ、交流スペース、フレキシビリティーが必須であると考えられている。*5 アメリカにはこうした知見の蓄積がある。 オープンラボの先駆けは、1998年には既にスタンフォード大学で提唱されていた。

シリコンバレーの強み

冒頭のジョブズのエピソードは1986年。先にみたBuilding 20のような事例はあったものの、オープンラボの出現と比べても先端的な取り組みだったといえるだろう。 彼はなぜそのような発想がもてたのだろう。 それはシリコンバレーの文化と関係がある。 マサチューセッツ州の幹線道路「ルート128」沿いの地域には1975年時点で、世界最大級のハイテク企業が6社あった。*2 最盛期には、従業員が14万人という、当時、アメリカ第2位の規模を誇るコンピュータ会社もあり、「マサチューセッツの奇跡」と呼ばれていた。 一方、シリコンバレーは土地代が安く、従業員や管理職の賃金もルート128沿いの巨大企業より低かった。服装もジーンズにTシャツ、話し方も専門用語も違った。 しかし、一番重要な違いは、ネットワークやそれによって得られる情報の波及効果だ。それが両者の将来を分けた。 ルート128沿いの企業は、半導体チップも、コンピュータ本体もモニターも、ディスクドライブに至るまで、自分たちですべて作り、まかなっていた。 そのため、中間コストが削減され、生産効率は高かったのだが、この体制が孤立を招く。 孤立と同時に、非常に独占的になり、自社のアイディアや知的所有権を守るために、社外の人々と交流することがなくなっていった。 秘密主義が蔓延し、各社のエンジニアが集うフォーラムやカンファレンスもほとんど開かれなかった。 その代償は高くついた。 自社のエンジニアを囲いこみ、幅広いネットワークから隔離した結果、多様な視点が排除されてしまったのだ。そのため、イノベーションを起こす土壌もアイディアも消え去ってしまった。 一方のシリコンバレーはそれと対照的だった。 コンピュータ産業に携わる若者たちが、仕事帰りに「ワゴン・ホイール」などの溜まり場的な店に寄り、そこで酒を酌み交わしながら語り合うのが常だった。 そこでは、さまざまな雑談に交じり、情報やアイディアが活発に行き交った。それらが新たなアイディアを産み出す。 「解決しない問題があったら、ワゴン・ホイールに行って誰かに聞けばいい」というジョークがあったほどだ。 ネットワーキングとコラボレーションがシリコンバレーの大切な文化だったのだ。 このような環境の下、コンピュータマニアたちによってクラブが創設され、天才的な頭脳がそこでつながった。メンバーは独自の視点と深い知識を備えた反逆児たちだった。 ガレージで開かれたはじめての会合。そこで新たなアイディアの閃きを得たのが、Appleを創業した、スティーブ・ウォズニアックとスティーブ・ジョブズだったのである。

テレワーカーの雑談はどうする?

ここまでみてくると、多様な人々とのランダムな交流から偶発的に生まれた雑談が、新たなアイディアにつながっていくことがわかる。 では、テレワーカーはどうしたらいいのだろうか。 多くの組織でもう既に行われていることだと思うが、筆者はときどき仕事仲間とのZoomランチに参加する。 誰かが雑談したいと感じたときに、メールやチャットで日時を告げる。そのとき大切なのは、自由参加であり、途中参加・途中離脱も自由、さらに前もっての参加・不参加の連絡も不要にすることだ。 雑談が責任や義務に置き換わってしまったら、つまらない。 誰が参加するかわからないからこそ、わくわくするし、思いがけない接点も生まれるのだ。 また、筆者はときどき、同業者間のZoom交流会にも参加する。私的な会だ。 毎週、金曜日に集まりがあり、世界中に散らばっている人たちが、自分の都合や気分に合わせて集う。 会に先だって、「部屋」を開きたい人はトピックと時間を設定する。メインルームで一同が会した後、それぞれが関心のあるトピックを選び、ブレイクアウトルームに分かれて雑談やディスカッションを楽しむ。 トピックは多岐にわたる。仕事や研究に関するもの、時事問題、クイズや読書、映画、編み物、楽器演奏、料理、ヨガ、運動・・・。 特にトピックを定めない雑談部屋もあるし、休憩室もある。 「耳だけ参加」もアバターでの参加もOK。出入り自由で、二次会、三次会もあり、中には徹夜で話し込む人もいる。 偶然の出会いから思いがけない会話が生まれる。多様な考え方に触れ、新たな発想に恵まれることもある。 会社の内・外を問わず、そうした仕掛けが作れないだろうか。 知的創造力を高める雑談。それを産み出すカギは、スペースの共有と多様な人々との交流にあるといっていいだろう。

資料一覧

- *1 一般社団法人日本能率協会(2021)「ビジネスパーソンの“今”をデータで読み解く 2021 年「ビジネスパーソン 1000 人調査」【雑談機会と効果】」pp.5-7

- *2 参考書籍:マシュー・サイド著 トランネット翻訳協力(2021)『多様性の科学 画一的で凋落する組織、複数の視点で問題を解決する組織』ディスカヴァー・トゥエンティワン(電子書籍版)p.194、pp.184-190

- *3 MIT’s Building 20:“The Magical Incubator”(1998)

- *4 YOUTUBE「iPS細胞による再生医療や創薬研究について語る!/京都大学 iPS細胞研究所 山中伸弥/この国の行く末2」動画 5:02-9:20

- *5 文部科学省(2014)山中伸弥「イノベーションの創出を 活性化させる研究施設 -iPS細胞研究の経験から-」p.14

■お知らせ

私たちNTT Comは新たな価値を創出できるワークスタイルの実現を支援しています。

企業の働き方改善にご活用ください。

ワークスタイルDXソリューション

>> Smart Workstyleはこちら

NTTコミュニケーションズのワークスペース検索・即時予約サービス

「droppin」は多種多様なカフェやコワーキングスペースなどと提携し、

ユーザーが今いる場所の近くでドロップイン(一時利用)できるワークスペースを即時検索・予約できるサービスです。

・外出時に予定の前後の隙間時間などで効率よく作業したい

・在宅勤務になったが、自宅には家族がいて働く環境がない

このように働く場所や時間の問題解決をdroppinで実現します。

JP

JP