SNS時代に気をつけたい「エコーチェンバー」「フィルターバブル」とは

公開日:2022/11/8

近年、ネット上において自分の主義・主張と合わない人を徹底的にバッシングしようとする人が増え、問題化しています。

中には議論の枠を超え、人格攻撃にまで発展してしまうケースもあり、そのマイナス影響は計り知れません。

「自分の意見を発信したいけど、批判されるのは怖い」

そう感じてしまう人が増えてしまうと、言いたいことが言えない息苦しい社会になってしまいかねません。

不寛容さが広まっていった背景には、何があるのでしょうか。

また、私たちは、このようなネット社会と、どのように向き合っていけばいいのでしょうか。

ネット上の誹謗中傷やフェイクニュース

2000年から2010年の間に、FacebookやTwitterといった主要なSNSが登場し、その後世界的に普及していきました。

今となっては、多くの人がSNSを通じて情報発信ができる時代となっています。

多くの人を結びつけることが期待されるインターネットですが、2010年代に入ると、ネット上でのトラブルが増えるようになってきました。

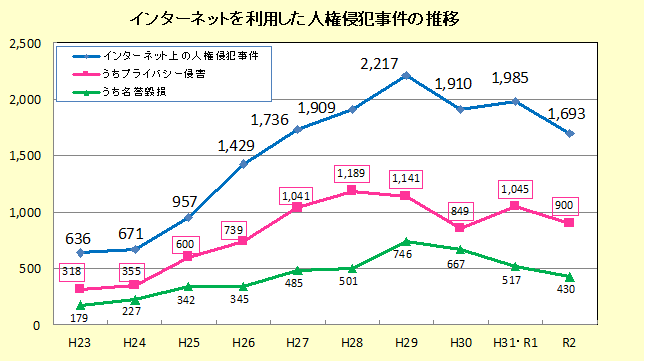

以下に示すのは、平成23年(2011年)からのインターネットを利用した人権侵犯事件の推移のグラフです。

引用)「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」法務省

平成29年を境に減少傾向は見られるものの、それでも高い水準にあります。

名誉毀損に関する犯罪も、近年では減少傾向ですが、一方で深刻になってきているのが侮辱によって人を傷つける行為です。

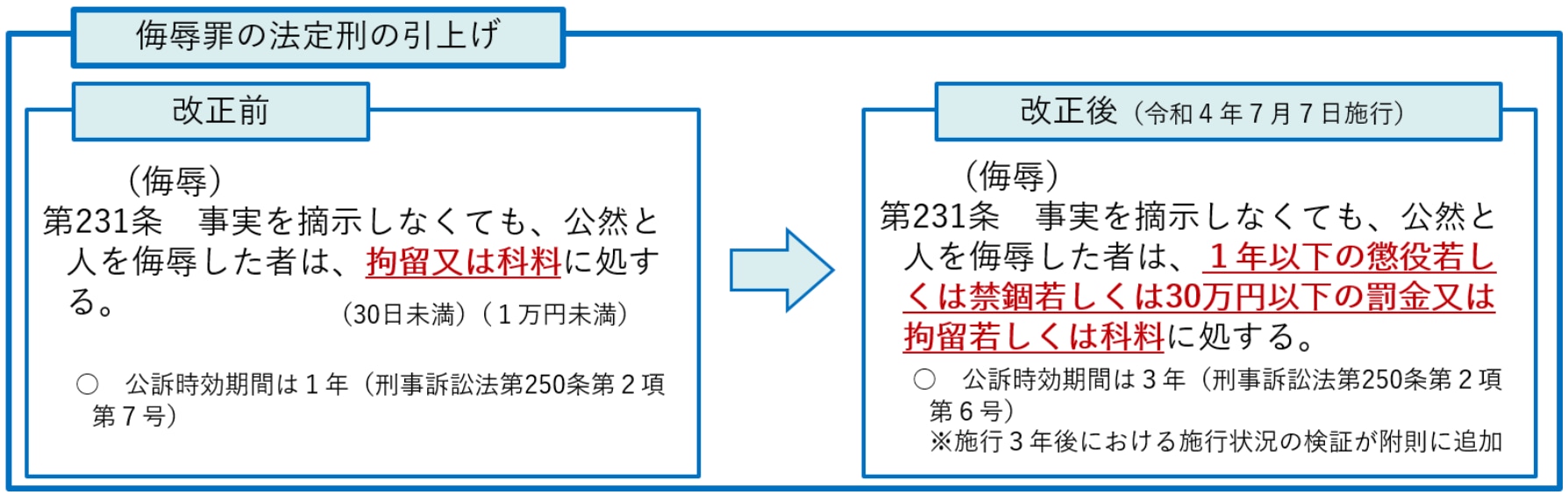

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示しながら人の名誉を毀損することであるのに対し、侮辱罪は、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱することが該当します。*1

侮辱による精神的ストレスから自殺に追い込まれてしまう人が多く出たことや、侮辱に対する厳罰化を求める声が高まったことから、令和4年より以下のように刑罰が引き上げられました。

引用)「侮辱罪の法定刑の引上げQ&A」法務省

侮辱という行為が、いかに大きな社会問題になってきているのかというのが読み取れるのではないでしょうか。

侮辱と並んで気をつけたいのが、デマ情報です。

近年ではAIの技術を駆使した「ディープフェイク」が登場し、本物そっくりの画像や動画を作成することが可能になりました。

こうなってくると、一目見て偽物であることを見抜くことは非常に困難です。

新型コロナウイルスが世界で拡大する中で、新型コロナウイルスに関するデマや間違った情報が大規模に拡散していくという「インフォデミック」も問題になりました。

大規模なデータ分析の結果によると、誤情報は事実に比べ拡散するスピードが速く、広範囲にわたって広がっていくということが分かりました。

Twitter上での分析では、誤情報がリツイートされる確率は事実と比べて70%高く、自動で投稿を行うbotよりも人間の影響が大きいとされています。

また、誤情報の内容を分析した結果、誤情報に接した人の反応として「驚き」や「恐れ」、「嫌悪」といった感情を表す言葉が含まれていることが多いということも明らかになりました。*2

こういった感情を掻き立ててくる情報に対しては、とりわけ注意が必要であると言えます。

注意したい「エコーチェンバー」と「フィルターバブル」

不寛容な社会が生まれてしまった背景の一つに、SNSの影響があるでしょう。

本来、SNSは、多くの人を結びつける働きをするものです。

それが不寛容さを生み出してしまうとは、どういうことなのでしょうか。

不寛容さを生み出す原因として考えられているのが、「エコーチェンバー」と「フィルターバブル」の二つです。

「エコーチェンバー」とは、SNS上で、自分と似たような価値観や考え方のユーザーをフォローすることで、同じようなニュースや情報ばかりが流通する閉じた情報環境のことをいいます。

同じ情報を見聞きすることによって、単純接触効果により、真偽不明な情報でも信じ込みやすくなってしまうとされています。*2

また、普段仲良くしている相手が発信している情報であれば、深く考えることもせずにシェアしてしまうということにもなりかねません。

さらに、自分の発言内容に関しても、賛同の声が集まりやすいことから、思考が極端化しやすいというリスクもあります。

一方の「フィルターバブル」は、ユーザーの好みを学習したアルゴリズムによって、そのユーザーが好む情報ばかりがやってくるような環境をいいます。

アルゴリズムは、検索履歴や個人情報などの膨大な情報からユーザーの好みを学習し、実際に表示した情報がユーザーに好まれるというポジティブなフィードバックによって情報のフィルターが強化されていきます。

このようにして表示される情報は、そのユーザー個人に合わせて最適化されていきます。

大量の情報によって学習したアルゴリズムが何を選ぶのかを事前に予測するのは、そのアルゴリズムを作った人でさえ困難とされています。*2

真偽よりもユーザーの好みによってアルゴリズムが情報を選び取ってしまうため、虚偽の情報が紛れ込みやすいという環境ができあがってしまうというところにフィルターバブルの恐ろしさがあります。

アルゴリズムによって、ユーザー一人ひとりのタイムラインには、それぞれ異なった情報が表示されるようになります。

そうなってくると、共通の認識を持つのは難しく、相手と話がかみ合わないということも起りやすくなってきます。

考え方の偏りを防ぐ有効な方法が、積極的に自分とは異なる意見を持つ人の考えに触れることや、検索履歴の影響を受けないように検索履歴を削除したり、検索履歴が残らない閲覧モードでブラウザを利用することです。

賢い愚か者になってしまわないために

一般的には、勉強して知識を蓄えるほど、物事を正しく判断できるようになると思われています。

しかし実際には、「人は自分の主義や考え方に一致する知識を吸収する傾向があるので、知識が増えると考え方が極端になる」とされています。*3

その一例が、ギャラップ社が2010年から2015年にかけて全米6000人以上にインタビューして調べた、温暖化に対する考え方と学歴との関係です。

引用)「ルポ 人は科学が苦手」三井誠著、P26

この結果を見ると、最終学歴が大卒になると意見の差が一気に広がるというのが見て取れます。

偏った学習によって考え方が固まってしまうと、その考え方を変えさせるというのは非常に困難です。

自分の考えと対立する話を聞いた時に、考えを変えるのではなくムキになって反論してさらに自分の意見を強くしてしまうというのは、心理学では「バックファイア効果」と呼ばれています。*3

この他にも、自分の意見を否定するような情報を提供されると、まったく新しい反論を思いつき、さらに頑なになってしまうという「ブーメラン効果」と呼ばれるものもあります。*4

相手が自分の意見に固執している場合には、こちらがデータを示しながら丁寧に説明しても、受け入れてもらうのは困難なのです。

どうして、このようなことになってしまうのでしょうか?

その理由として考えられるのが、人類は、まだ科学的な思考を扱うことに慣れていないということです。

「生物が環境に適応するように進化してきた」という考え方を人間心理にもあてはめる考え方は「進化心理学」と呼ばれています。

この分野のパイオニアであるカリフォルニア大学のジョン・トゥービー教授は、

「私たちの脳は、現代社会の問題を解決するようにデザインされているのではなく、狩猟採集生活をしていたころの問題を解決するようにデザインされているのだ」

と指摘しています。*3

数百万年にも及ぶとされる人類進化の歴史の中で、人類が科学的な思考をするようになったのは、ごく最近です。

「近代科学の父」といわれるガリレオ・ガリレイ(1564-1642)の頃から科学が始まったとすれば、四世紀ほどしかありません。

また、インターネットが普及したのは1990年代であることから、インターネットを通して膨大な情報やデータが手に入るようになってからも、30年ほどしか経っていません。

人類の脳は、客観的な事実やデータをもとに判断するよりも、自分が属する集団が共有する情報や自分自身の経験をもとに判断することに適したままなのです。

英国の人類学者ロビン・ダンバー博士の研究によると、人類がうまく人間関係を維持していける集団の人数は150人前後とされています。*3

不寛容さによるトラブルを回避するためのポイントとしては、エコーチェンバーやフィルターバブルをできるだけ避けて自身も不寛容にならないようにしながら、150人を超える大きな集団には注意することが重要になってくるでしょう。

*1 参考)「侮辱罪の法定刑の引上げQ&A」法務省

*2 参考)「情報の科学と技術」70巻6号、P310,312

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/70/6/70_309/_pdf

*3 参考)「ルポ 人は科学が苦手」三井誠著、P26,53,58,192

*4 参考)「事実はなぜ人の意見を変えられないのか」ターリ・シャーロット著、P24

■お知らせ

私たちNTT Comは新たな価値を創出できるワークスタイルの実現を支援しています。

企業の働き方改善にご活用ください。

NTTコミュニケーションズのデジタル社員証サービス

スマートフォンをポケットにいれたまま、ハンズフリーで入室!

Smart Me®︎は、社員証機能をデジタル化することにより、物理的なカードを無くすことを目的にしています。

中でも入退館・入退室機能は、どこにも触れない入退認証を実現し、入館カードを常時携帯する煩わしさを解消します。

管理者は、発行・再発行のたびに掛かっていた物理カードの手配・管理コストが無くなるほか、

ICカードにはできなかった、紛失時に残るカードを悪用されるセキュリティリスクを低減できます。

この記事を書いた人

黒田 貴晴

キャリア系マーケター、心理カウンセラー

脳科学や心理学に強いマーケターとして、主にキャリアに関する分野で活動しているほか、心理カウンセラーとしても、コミュニケーションに問題を抱えた方へのサポートも行っています。就職・転職系のメディアやビジネス心理学のメディアでの執筆実績多数。

JP

JP