在宅しながら仮想オフィスに出勤!?バーチャルオフィスツールで働く場所と時間が自由に

公開日:2022/11/29

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くの企業でテレワークが進んでいます。

東京都が調査した都内企業のテレワーク実施率(従業員30人以上)は2022年6月は54.6%、テレワークを実施した社員の割合は44.6%にもなりました。*1

そのような中、注目されているのが「仮想オフィス」です。

さまざまなバーチャルオフィスツールが提供されており、在宅しながら仮想オフィスで他の社員と、まるで実際のオフィスにいるかのように働けるのがメリットです。仮想オフィスの浸透により、今まで家庭の事情などで就業できなかった女性が、個々の事情に合わせて働けるようになりました。

この記事では、仮想オフィス空間の仕組みを解説しながら、実際に仮想オフィスを導入している企業の活用例などをご紹介します。

目次

仮想オフィスとは

ここでは、仮想オフィスの仕組みや機能について解説をします。

インターネットに設置されたバーチャル空間のオフィス

仮想オフィスとは、インターネット上に設置されたバーチャル空間のオフィスのことです。

バーチャルオフィスツールを利用して、実際の事務所に出勤している感覚でテレワークが行えます。通常業務を自宅など自分の好きな場所でこなせるのが魅力です。

オフィス以外の場所で勤務する各社員が、クラウド上で会社の諸機能を利用することで、オフィスにいるのと変わりない働き方を実現しています。ただの在宅でのテレワークではなく、他の社員とリアルにコミュニケーションを取りながら業務をこなせるのが特徴です。

下図1は「NeWork」というテレワーク用のコミュケーションツールですが、ワンクリックですぐに会話が始められるので、気軽に相談やミーティングを行えます。1on1通話で2人だけで会話したり、ルーム通話で複数人で会話したり、まるでオフィスにいるかのようにスムーズなコミュニケーションが実現できます。

みんなと一緒に仕事をしている感覚になれるので、テレワーク特有の「孤独感」に悩まされることがありません。

図1)出典:NeWork「NeWork」 https://nework.app/top

仮想オフィスで実現される機能

仮想オフィスでは、在宅勤務をする各社員がクラウド上で会社の機能を共有できるようにすることで、これまでと同様にオフィスでの業務が実現できます。

仮想オフィスで実現される機能は以下の通りです。

・管理者による各社員の就労状況の把握

・Web会議システムによる対面時と同等のコミュニケーション

・PC画面上での資料の共有化 *2

テレワーク中の就労状況の把握方法としては、PCのログ収集(社員がPCの電源をオンにしてからオフにするまでに発生するPC操作の履歴)による管理体制が挙げられます。専用ツールを導入するとログの取得や保存を自動化することが可能です。

ZoomなどのWeb会議システムを利用することにより、face to faceでのコミュニケーションやミーティングも簡単にできます。遠隔地にいながらもリアルタイムでお互いの顔を見ながらPC画面上で資料を共有化し、込み入った打ち合わせも行えます。

仮想オフィスを導入している企業の活用例

テレワークやハイブリッドワーク(オフィスワークとテレワークを組み合わせた働き方)を取り入れる企業は、新型コロナの感染拡大をきっかけに急速に広まりました。企業によっては、社員別に最低限の出勤日数を定めたり、全員の出社日を設定している事例もあります。

ここでは、実際に仮想オフィスを導入している企業の活用例についてご紹介をします。

1.バーチャルオフィスツール「LIVEWORK」を企画・開発・運用【株式会社ライブリンクス】

福岡県で情報通信業を展開している「株式会社ライブリンクス」は、概ね週2~3回の割合でテレワークを実施しています。きっかけは新型コロナの感染拡大で、2020年4月からテレワークを導入しました。

通常時は週3日までテレワークが可能で、最先端のICTツール・サービスを積極的に導入することで社員が利用しやすい環境を整えています。自社が開発・運営しているバーチャルオフィスツール「LIVEWORK」にログインすると「出社」となるシステムです。

オフィスで働いているときと変わらないコミュニケーションの量と質を実現し、テレワークでの業務でも特に問題はありません。従業員も就労形態に満足しており、テレワークの継続希望は90%を超えています。

| 会社名 | 業種 | 総従業員数 | 実施者数 | 平均実施日数 |

|---|---|---|---|---|

| 株式会社ライブリンクス | 情報通信業 | 13名 | 13名 | 月8回以上12回未満程度(概ね週2~3回) |

図2)出典:総務省「テレワーク先駆者百選 取り組み事例」

https://telework.soumu.go.jp/wp-content/uploads/2022/01/case-study_r3pioneer_113.pdf

2.声のバーチャルオフィスツール「roundz」を開発および提供【ラウンズ株式会社】

東京都で情報通信業を展開している「ラウンズ株式会社」は、概ね週4回以上の割合でテレワークを実施している企業です。現時点での達成度合は100%で、「すべての人にテレワークという選択肢を。」という企業理念のもと、コロナ禍以前の創業時から全社員が、毎日完全テレワークを行っています。

自社が開発・提供している、声のバーチャルオフィスツール「roundz」を中心にさまざまICTツールを業務に導入し、テレワークを前提にした地方採用活動を実践中です。通勤がなく、社員ひとりが自分のペースで仕事に取り組めるため自由度が高く、生産性も年々向上しています。

| 会社名 | 業種 | 総従業員数 | 実施者数 | 平均実施日数 | ラウンズ株式会社 | 情報通信業 | 10名 | 10名 | 月16回以上(概ね週4回以上) |

|---|

https://telework.soumu.go.jp/wp-content/uploads/2022/01/case-study_r3pioneer_114.pdf

仮想オフィスは新しい時代の就労形態

仮想オフィスは、ハイブリッドワークなど「新しい働き方」を行うには欠かせない就労形態です。

仮想オフィスの動向と今後について解説をします。

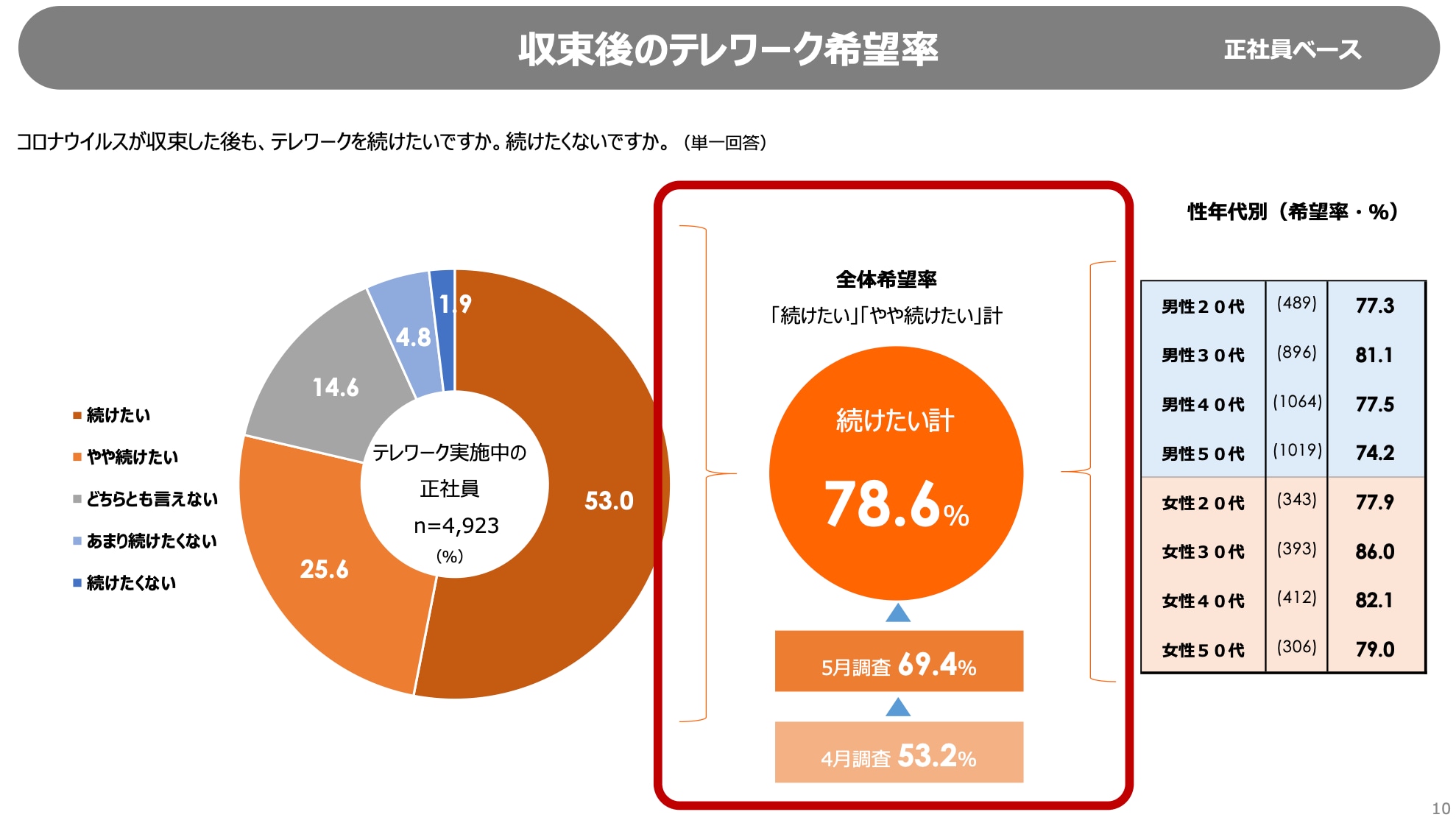

コロナウイルスが収束した後もテレワークを続けたい人は78.6%

従来は、一部の企業しか取り組んでいなかったテレワークですが、コロナ後の現在では多くの企業が実施しています。新型コロナの感染拡大により、テレワークは今では「普通」のことになりました。

「通勤時間がない」「家庭との両立が可能」「居住地に左右されない」など、社員にとってのメリットが多々あるため、コロナ収束後もテレワークを続けたい社員は全体の78.6%にもなっています。(下図4:7月調査)

ウィズコロナが定着しつつある中、テレワークを継続したい社員は4月調査では53.2%、5月調査では69.4%と月ごとに上昇しているのが現状です。

社員が働く上で重視する価値観も、テレワークを経験した人は、「テレワークやフレックスタイムなど柔軟な働き方ができること」が40.9%となっており、就業形態(正規、非正規:30.5%)や給料の額(28.3%)より多い数値となっています。*3

図4)出典:総務省「まだらテレワーク時代の企業と組織」P10

https://www.soumu.go.jp/main_content/000750182.pdf

これからはコミュニケーションを「見せる」発想が必要

テレワークを黙々と自宅で行っている場合には、業務時に不安を抱えている社員が少なくありません。

テレワークにおける業務時の不安には以下のようなものが挙げられます。

非対面のやり取りは相手の気持ちが分かりにくく不安(34.2%)

上司から公平・公正に評価してもらえるか不安(27.1%)

上司や同僚から仕事をサボっているのではないか思われていないか不安(24.8%)*4

これらの不安要素を解決するには「情報の共有」だけでなく、「みなが同じものを見ている」環境を構築することが必要です。関係者だけでやり取りするのではなく、みんなが他の人の働いている状況を把握できる「場」を確保することが求められています。

例えば、バーチャル・スペースのサービスを利用して、SlackやChatworkなどのチャットツールで気軽にコミュニケーションを取るようにします。SlackやChatworkは、1対1のコミュニケーションもできますが、チーム全体でグループを作ることができるので、他の社員の作業状況なども知ることができます。

みんなで「場」を共有することにより、一体感を感じられたり相談しやすくなったりするので、在宅で仕事をしながらもストレスフリーに業務を行えます。

まとめ:仮想オフィスでストレスフリーな働き方を目指そう

IT技術の発展に伴い、仮想オフィスでのバーチャルな働き方が徐々に浸透するようになりました。テレワークを導入することで、社員の満足度や生産性がアップし、企業にとっても経営面でさまざまなメリットが得られます。

これからはニューノーマル時代のコミュニケーションツールとして仮想オフィスを導入し、社員がストレスフリーでワークライフバランスが実現できる働き方も、選択肢の一つです。

資料一覧

- *1

参考)東京都「テレワーク実施率調査結果をお知らせします!6月の調査結果」 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/07/11/06.html - *2

参考)総務省「スマートプラチナ社会の実現に向けた取組みの方向性」P25 https://www.soumu.go.jp/main_content/000284160.pdf - *3

参考)内閣府「第5回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」P8 https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/covid/pdf/result5_covid.pdf - *4

参考)総務省「まだらテレワーク時代の企業と組織」P21 https://www.soumu.go.jp/main_content/000750182.pdf

■お知らせ

私たちNTT Comは新たな価値を創出できるワークスタイルの実現を支援しています。

企業の働き方改善にご活用ください。

NTTコミュニケーションズのデジタル社員証サービス

スマートフォンをポケットにいれたまま、ハンズフリーで入室!

Smart Me®︎は、社員証機能をデジタル化することにより、物理的なカードを無くすことを目的にしています。

中でも入退館・入退室機能は、どこにも触れない入退認証を実現し、入館カードを常時携帯する煩わしさを解消します。

管理者は、発行・再発行のたびに掛かっていた物理カードの手配・管理コストが無くなるほか、

ICカードにはできなかった、紛失時に残るカードを悪用されるセキュリティリスクを低減できます。

この記事を書いた人

矢口 美加子

プロフィール:ライター・宅地建物取引士・整理収納アドバイザー。宅建・整理収納アドバイザー1級、福祉住環境コーディネーター2級の資格を取得済みです。不動産・リフォーム・不動産投資・転職・整理収納関連の記事を複数のメディアで執筆。ライター業の他に、家族が経営する投資用物件の入居者管理もこなしています。

JP

JP