2023年末から、ドライバーのアルコールチェックが義務化された

業務で車を使う企業の中には、すでにアルコールチェックを日常業務として行っているところも多いことでしょう。

道路交通法では、一定台数以上の自動車を使用する事業所に対し、その拠点ごとに自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として「安全運転管理者」を選任することが定められています。同管理者の業務には、運行計画の作成や点呼・日常点検、運転日誌の記録などが含まれています(警察庁「安全運転管理者制度の概要」より引用)。

この安全運転管理者の業務に、2022年から新しい内容が追加されています。具体的には、2022年4月からは運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認すること、その確認の内容を記録し、1年間保存することが義務化されました。

2023年12月からはさらに、運転者の酒気帯びを「アルコール検知器」(アルコールチェッカー)を用いて確認すること、アルコール検知器を常時使える状態で保持しておくことが義務化されました。

ここでいう「アルコール検知器」とは、呼気の中に含まれるアルコールを検知し、アルコールの有無・濃度を警告音・警告灯もしくは数値で示す機能を持つ機器のことです。このルール変更に合わせ、各社からさまざまなアルコール検知器が販売されています。たとえば測定データをクラウドで一元管理する「クラウド型」もあれば、特にクラウドとは連携しない「ノンクラウド型」のアルコール検知器もあります。

アルコールチェックを100%行っている事業所は

半分以下

しかしながら、このアルコールチェック義務は、完全には浸透していないようです。

LINE WORKS株式会社は2025年1月、アルコールチェック義務化の対象企業に所属している人に対し2024年12月に実施した、意識調査「アルコールチェック義務化に関する意識や取り組み状況・課題」の結果を公開。同資料によると、アルコールの検知器をすでに導入していると回答した人は79%で、2023年11月調査の69%、2024年5月調査の76%に続き順調に増えているようです。

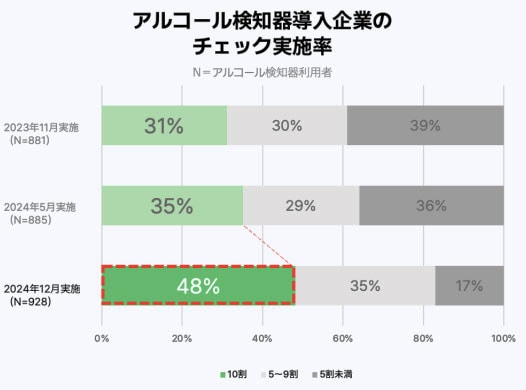

しかし、アルコール検知器を使った検査を「100%実施している」と回答した人の割合は48%と、チェックが義務化されたにも関わらず、完璧に実施していない企業の方が多数派という結果となりました。

(LINE WORKS「アルコールチェック義務化に関する実態・意識調査」より引用)

「記録業務が面倒」の声が増加

同調査では、安全運転管理者の具体的な業務内容の実施率についても調査をしています。こちらも、「業務を100%実施している」という回答は半数を割っています。

たとえば「アルコールチェッカーを使った酒気帯び状態の確認」を完璧に実施していると回答した割合は48%、「運転前後の目視による酒気帯び確認」と「運転日誌の記録管理」は40%、「酒気帯びチェック結果の1年間の記録保持」は49%でした。

上記の数値は全国における調査ですが、東京都に限った場合、「100%実施」の割合はさらに下回ります。LINE WORKSではこの結果について、東京都では業務における車の利用率は全国平均と比較して低いため、アルコールチェック実施・管理の徹底が図りづらい状況があると推測しています。

現在使用しているアルコール検知器のタイプについては、「ノンクラウドのみ」が51%、「クラウドのみ」が25%、「併用」が20%でした。さらに、酒気帯び確認結果の記録保存の方法については、「手書きで記録、または手書きで記録、電子ファイル(エクセル等)で保管している」という回答が66%で最も多く、次いで「電子ファイルに直接記録して保管」が35%、「専用のアプリやシステムに記録して保管」は22%でした。

このように半数以上の人がアナログな手法で計測・記録をしていることもあってか、問題点に関する問いで「運転日誌の備付けと記録管理業務」を挙げる人は多く、前回の調査を20ポイントも上回る60%となりました。

日誌作成など、日々の業務をラクにするサービスが登場している

今回の調査結果をまとめると、多くの事業所ではアルコールチェックなど安全運転管理者の義務を認識しており、実施率も徐々にアップしているものの、実施率100%にはまだ至っておらず、加えて日誌への記録など、安全運転管理者の日々の業務が負担になりつつあることがいえそうです。

冒頭で触れたように、安全運転管理者が事業所の安全運転のために必要な業務を行うことは、道路交通法で定められているものです。安全運転管理者が、同法が定める義務を怠った場合、公安委員会から是正措置が出される恐れがあり、その命令に従わなかったときは、違反行為をした者に50万円以下の罰金が科される可能性もあります。

さらにいえば、もし安全運転管理者のアルコールチェックが徹底されておらず、従業員が酒気帯び運転をしてしまった場合は、運転者だけでなく、運転にGOサインを出した事業者や管理者も罰則の対象となります。その際の罰則は、最大で5年以下の懲役、または100万円以下の罰金です。

安全運転管理者が、自らに課された義務を完遂するのは、簡単なことではありません。しかし、ルールとして定められている以上、「実施率100%」を目指して取り組む必要があります。

本文で触れたように、アルコールの測定結果を自動で記録したり、日誌を簡単に作成できる、安全運転管理者をサポートするクラウドサービスが登場しています。こうしたサービスを利用し、日々の業務の負担を軽くすることができれば、安全運転管理者の業務を100%実施することができ、業務中の事故もゼロに近づけることができるでしょう。

JP

JP