生成AIで作った画像は、ビジネスに使って大丈夫?

文章や画像を自動で生成する「生成AI(Generative AI)」が、続々と登場しています。文章生成AIとしては「ChatGPT」、画像生成AIとしては「Stable Diffusion」などが有名ですが、そのほかにも多くの生成AIが存在しており、ビジネスシーンにおいて使用を検討している企業も多いでしょう。

しかしその一方で、「本当にビジネスシーンで生成AIを使用して良いのか?」と、ためらっている企業もまた多いかもしれません。

生成AIはさまざまなデータを学習したAIに対し、ユーザー側が「プロンプト」と呼ばれる指示を送ることで、AIがそのプロンプトに従った文章や画像を生成します。そのため、生成AIで作成した文章や画像を自社のパンフレットやホームページのイメージ写真として掲出しようとしても、「本当に、AIが生成した画像を使って、法的に問題は無いのか?」「学習したデータで作成した画像をビジネスに使うと、著作権法に違反しないのか?」と、生成AIの使用に二の足を踏むケースは十分に考えられます。

こうした疑問を解決するための資料として、文化庁は2023年6月に、AIと著作権法の関係を解説する「AIと著作権」を公開しました。この資料によれば、AIで生成したものが著作権違反になるケースもあれば、逆に自社が生成した「著作物」として認められるケースもあるといいます。

他者の著作物を利用するには、

著作権者の許諾が必要

同資料ではまず、日本の著作権法では「著作物」や「著作権」がどのように定義されているかを解説しています。

同法では著作物について「自分の考えや気持ちを、創作的に表現したもの」であり、文芸や学術、美術や音楽の範囲に属するものと定められています。著作物の創作者(著作者)は、著作物を創作した時点で、何の手続きを取らなくても、自動的に「著作権」が与えられ、著作権を有する「著作権者」として扱われます。

企業など他者が著作物を利用する場合、その著作者に対して許諾を得る必要があります。たとえば著作物を出版する際は、著作権者から出版社に対する利用許諾として、出版契約を締結します。ネット上に著作物をアップロードする際も、著作権者に公衆送信の許諾を得ることが求められます。

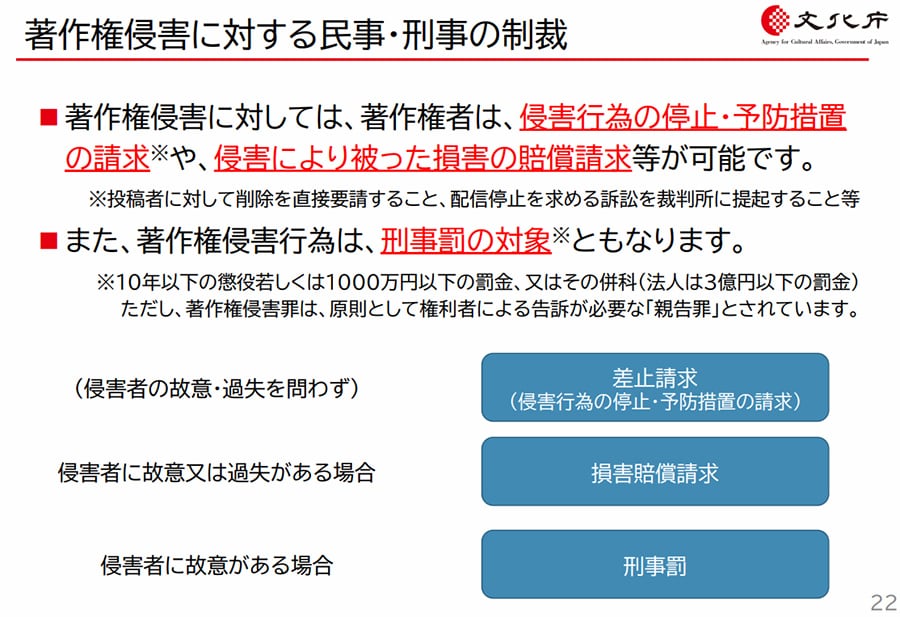

もし著作権者から許諾を得ず、かつ権利制限規定(引用など、著作物が自由に使える例外的なケース)にも該当しないにも関わらず、他者の著作物、もしくは類似・依拠した著作物を利用した場合、著作権侵害と見なされ、刑事罰の対象となります(10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金)。加えて、著作権者が著作権侵害者に対し、侵害行為の停止・予防措置の請求や、侵害により被った損害の賠償請求ができるようになります。

ただし、単なるデータや事実、ありふれた表現、作風や画風などのアイディアは、著作権法による保護の対象には含まれません。

既存の著作物を侵害しない限り、

人間が描いた絵も、AIが描いた絵も同じ

この事実を踏まえたうえで、AIが生成した文章や画像は、果たして著作権法ではどのような扱いになるのでしょうか?

本資料によれば、たとえ生成AIを利用して文章や画像を作ったとしても、人間がAIを利用せずに文章を作ったり絵を描いた場合と、同様に判断されるといいます。たとえAIが生成した画像であったとしても、既存の著作物との類似が認められない場合は、既存の著作物の著作権侵害とはなりません。

つまり、企業がAIで文章や画像を作ったとしても、それが既存の著作物の権利を侵害していると認められない限り、ビジネスシーンでも問題なく使用できる、ということがいえます。

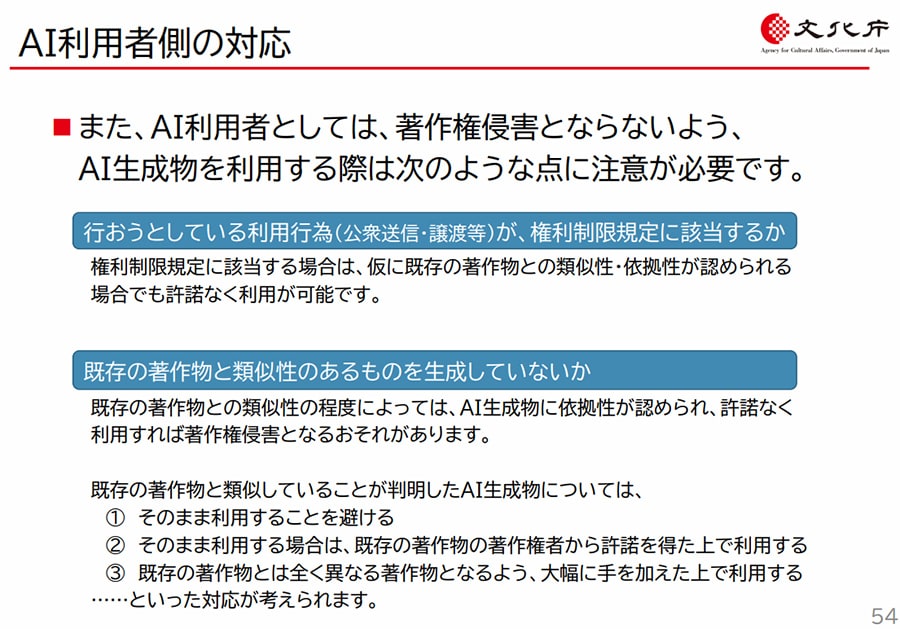

ただし、生成AIが作り上げた文章や画像が、既存の著作物との類似性・依拠性が高いと認められた場合は、当該著作権者から許諾を得た場合、かつ権利制限規定に該当した場合を除き、著作権侵害となります。資料では、既存の著作物と類似性がある生成物を利用する際は、著作権者の許諾を得るか、全く異なる著作物となるよう、大幅に手を加えることを推奨しています。

AIの生成物が「著作物」として扱われる条件とは

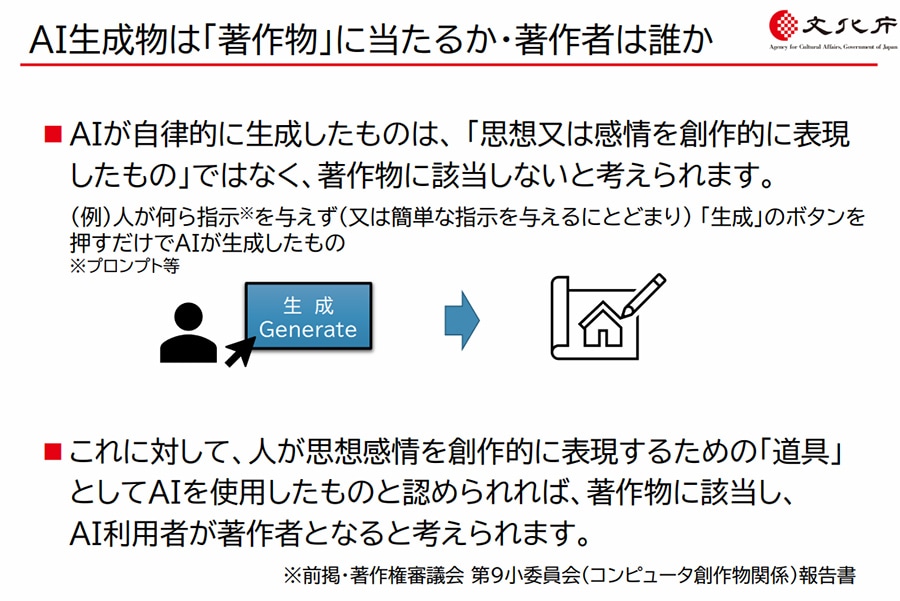

資料ではさらに、「AI生成物が著作物に当たるか」という点についても解説しています。

基本的には生成AIによって作られた文章や画像は、思想又は感情を創作的に表現したものではないため、「著作物には該当しない」としています。つまり、たとえ生成AIを利用して、社内で優れた文章や画像を作ったとしても、その生成物は著作物ではないため、企業はその生成物の著作権を主張することはできない、ということになります。

一方で、人間が思想・感情を創作的に表現するための「道具」として、AIを使用したと認められた場合は、AIによって作られた生成物であっても著作物に該当するケースも考えられるとしています。その場合、AI利用者がその著作者として扱われます。

本資料の内容をまとめると、生成AIによって作成した文章や画像は、自社の著作物としては見なされないものの、既存の著作権を侵害しない限りは、ビジネスシーンで使用しても問題は無いといえそうです。

文化庁では本資料にて、AIの開発やAI生成物の利用に当たり、整理すべき論点を法学者や弁護士を交えて検討しているとしており、今後は生成AIが著作物として認められるためのより明確な基準が追加される可能性があります。ビジネスにおける生成AIの利用を検討している企業は、今後の文化庁の発表内容に注目すべきかもしれません。

JP

JP