■第1回からご覧になりたい方はこちら

成約率3年連続1位。地方の“宝”を次世代につなぐ新潮流

「好きじゃなかった」故郷を脱出し、

バイト時代に開眼

宮崎駅から徒歩10分のアーケード街「若草通商店街」。かつては宮崎市の中心市街地として大勢の若者でにぎわいました。

ところが2005年、郊外に大型ショッピングモールが登場したのを機に客足が遠のき、シャッターを閉じる店も相次ぎました。以後、商店街の再興を期し、産官学があの手この手で活性化策を講じています。

そんな“実験場”のような商店街のビルの一角にライトライトの本社があります。代表取締役の齋藤さんは2016年に東京からUターンし、生まれ育った地に根を張りながら、全国各地の仕事を差配しています。

齋藤「少年時代、田舎だからか、宮崎のことはあまり好きじゃなかった。とくに高校時代は、面白くありませんでしたね。

サッカーに打ち込み、友だちもいましたが、地方特有の閉鎖的な雰囲気や学校生活の決められたレールから早く抜け出し、東京に出たいと思っていました」

法政大学人間環境学部に進学。4年間、同じカフェでアルバイトをするなかで、「仮説を立てて検証する」というクセが身につき、現在の仕事の基礎になったといいます。

齋藤「そのカフェがとても評価の低い店で(笑)、覆面調査でも、数百店舗の下から何番目くらいの評価でした。このとき、Aランクの評価を獲得するには何が必要だろうと従業員たちで書き出したのです。

オペレーション面の課題や、笑顔でお客に接するといったソフト面で『こうしたらどうだろう』と仮説を立て、一つひとつ改善していったら、上位2位になったのです。

みんなで目標に向かって店をよくしていく体験は楽しく、社会人となった今も、あのときの行動パターンを本業に置き換えて仕事をしています」

大卒後、動画配信サービスの草分け的存在だった「GyaO」に関心を持ち、当時運営していたUSEN(本社・東京)に入社。有線放送やウェブ商材の提案営業職として毎日100件ほど電話でアポを取り続けました。

1年半後、同僚に誘われて、クリエーターを支援する会社サーチフィールドを起業します。でも、漫画雑誌を作ろうとして頓挫し、イラストレーターと企業をつなぐ仕事でも大きな売り上げに結実せず、失敗が続きました。

「ゲームのイラストで成功するまでの2年間は相当きつい時期を過ごしました」と振り返ります。

災害支援でひらめいた東京と地方の新たな関係

「地方出身者あるある話」ではありますが、齋藤さんも東京暮らしを続けるうち、在京の宮崎県出身者との出会いや交流が増えていきます。

後に公私のパートナーとなる齋藤めぐみさん(40)=現・ライトライトCOO=とも東京で出会いました。宮崎に思いをはせる機会が増え、「好きじゃなかった」はずの故郷が懐かしく思えてきたといいます。

その思いを決定的にしたのは、2010年から立て続けに起きた自然災害でした。

地方出身者と出身地のつながりを見直したい」

同年、宮崎県では口蹄疫が発生し、牛や豚など計30万頭の家畜が殺処分されました。翌11年には新燃岳が300年ぶりに本格噴火し、鳥インフルエンザの猛威にも見舞われます。トリプルパンチにあえぐ農家の窮状が全国に報じられました。

齋藤「在京の宮崎出身者たちが物資を送るなど支援活動を始めました。その直後に東日本大震災が起き、このときも支援の輪が広がりました。

地元に帰りたがっている地方出身者が少なくないことも知っていたので、各地方の『出身者』と『出身地』をつなぐことで、地域を活性化したり東京一極集中の在り方を変えたりすることができるのではないかという仮説を立てました。

それを実証したいと思い、地域活性をめざすクラウドファンディング事業を立ち上げました」

サーチフィールドの本業とは畑違いでしたが、会社の許可を得て12年に地域特化型クラウドファンディング「FAAVO(ファーボ)」を設立。クラファン黎明期にあって、独自色のあるサービスを打ち出したのです。

小さなチャレンジが大きく育つこともある

FAAVOはフランチャイズ式を採用し、全国に拠点を増やしていきました。そんななか、齋藤さんは自分自身の生き方に疑問を持ちます。

「地域を専門にしたサービスをしていながら、自分は東京で活動している。それでいいのか」

2016年に宮崎市にUターンし、翌年にFAAVOの事務所を若草通商店街に開設。商店街の“黄金時代”を知る世代として、まちを応援したい思いがあったそうです。

地方に身を置くと、クラファンを試みる価値のある案件がたくさんあることに気づきました。現場で動けば動くほど“発見”があったといい、業績も大きく伸ばしました。

「小さなチャレンジ」の重要性を痛感する経験もしました。齋藤さんが振り返ります。

齋藤「5万円を目標に宮崎市の街中でアートマーケットをしたいという若者のプロジェクトを手がけたとき、『5万円ぐらい自分で集めろよ』という厳しい言葉がかなり届きました。でも、あきらめず伴走した結果、目標を達成。

以後、40~50回続く街の定期イベントに発展しました。小さく生まれたものも大きく育ち、街の発展につながる可能性を実感したプロジェクトでした」

発展を期してCAMPFIREに事業譲渡

FAAVOのフランチャイズ事業者は100に広がり、3年目で通期の黒字を達成しました。しかし、サーチフィールドの一事業として運営する中で、大きな投資を続ける同業他社の勢いに押されるようにもなってきました。

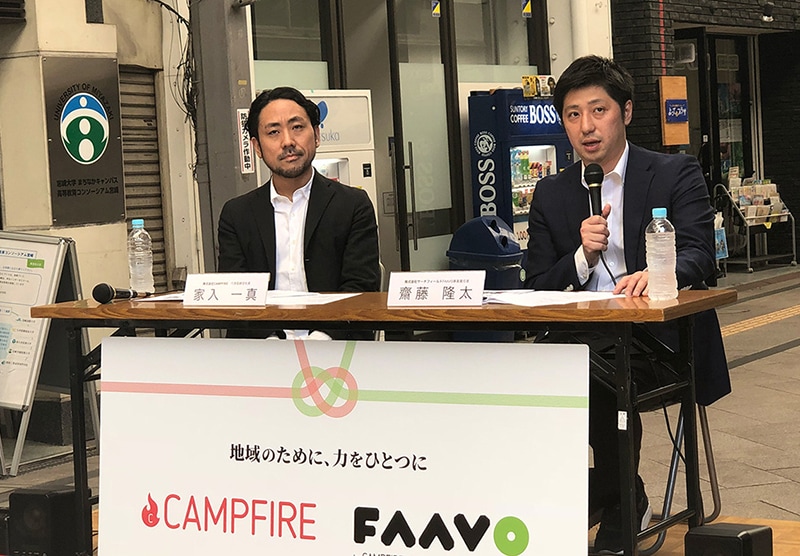

そんなとき、大手クラファンCAMPFIREの代表取締役・家入一真さんから連携したいとのメッセージが届きました。

齋藤さんは2018年、「家入さんの“見ている方向”が自分に近い」と考え、自身を含むチーム全員がCAMPFIREに移籍するかたちでFAAVOを譲渡しました。

齋藤さんは事業部長になり、翌年には執行役員に就きます。

(写真提供:ライトライト)

新しい職場で大型のキャンペーンなどを手がけつつ、家入さんの経営手腕を間近に見てきました。

「家入さんは自分の意識、考え方をずっとアップデートし続けている。その姿勢はとても刺激的で、自分を高めるうえで焦りさえ感じました」と言います。

とはいえ、齋藤さんの「地方を変革したい」という信念は変わらず、むしろ強くなっていきます。

地域活性化に向け、独立の道を選択

CAMPFIREの本業はあくまでもクラウドファンディングのサービス。「地域活性化」に向けても、クラファンの分野で頑張るしかありませんでした。

齋藤「自分の中では『地域をなんとかしたい』という問題意識が強かった。CAMPFIREでやれることをやったと納得した後、自ら起業をしようと決意しました」

2020年、relayをひっさげ、ライトライト設立に踏み切ります。やはり若草通に本社を置きました。

事業を「譲りたい人」と「譲り受けたい人」をつなぐ=宮崎市

創業当初はFAAVO時代の人脈をたどりながら、事業承継を経験した人の話を聴いたり、自治体にrelayのサービス内容を説明したりと、地道な営業を続けました。

relayの最初の掲載案件は、宮崎最大の繁華街「ニシタチ」の角地にある飲食店でした。コロナ禍の逆風のなか、サービス開始から1年で5件の成約にこぎつけました。

relayに最初に強い関心を寄せた行政マンは、宮崎県高原町の中武利仁さんでした。

「小規模事業の事業承継は、大手のM&A仲介会社や事業承継プラットフォームが手を出さない分野。そこをメインターゲットにされている点に感銘を受けました。小さいながらも後継者難に悩む経営者への思いやり、地域をなんとかしたいという愛情……そこに飛び込んだ勇気に共感し、ぜひ一緒に取り組みたいと思いました」(中武さん)

宮崎という地方に拠点を置き、在京の同業他社に伍していく。齋藤さんは「地域に対する思いだけは絶対に負けない」と力を込めます。

齋藤「私にとって地域活性化は、クラウドファンディングを始めたころからずっと考え続けてきたテーマ。単にポジションが空いていたからここにいるというわけではなく、課題に向き合った結果が事業につながっています。

机上の空論でなく、自分たちの足で現場を巡り、その地域にとってどうあるべきかについて、真剣に検討しながら進めています」

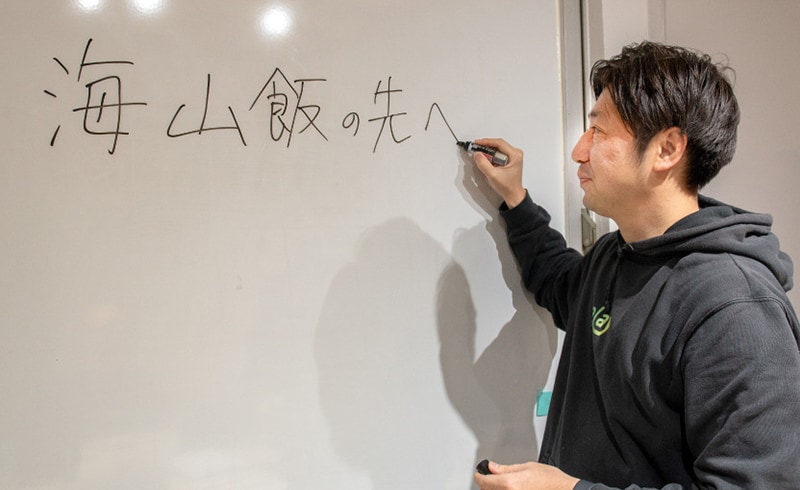

「海山飯の先へ」

齋藤さんが事業を進めるうえで最も大切にしている言葉です。

日本では、どの市町村も花鳥風月に恵まれ、食文化も発達しています。齋藤さんは47都道府県すべてに足を運んだ結果、各地がそれぞれ自慢する「海がきれい、山がすてき、食べ物がうまい」といった売り文句では差別化できないと思い至りました。

では、その先に何が必要なのか──。vol.3に続きます。

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。

取材・文・撮影:日高智明

バナー写真:ライトライト提供

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:佐藤修史

JP

JP