■第1回からご覧になりたい方はこちら

成約率3年連続1位。地方の“宝”を次世代につなぐ新潮流

「リモートときどきリアル」の働き方改革

ライトライトの社員は13人。ほかに事業パートナーやインターンが19人います。社員は宮崎市のほか、東京、神奈川、鳥取、広島、沖縄と、全国各地に散らばっています。

朝9時の朝礼には、それぞれの仕事場からオンラインで出席します。日中は、ビジネス用のメッセージアプリ「Slack」やバーチャルオフィス「Gather」を活用し、社員間のコミュケーションを図っています。

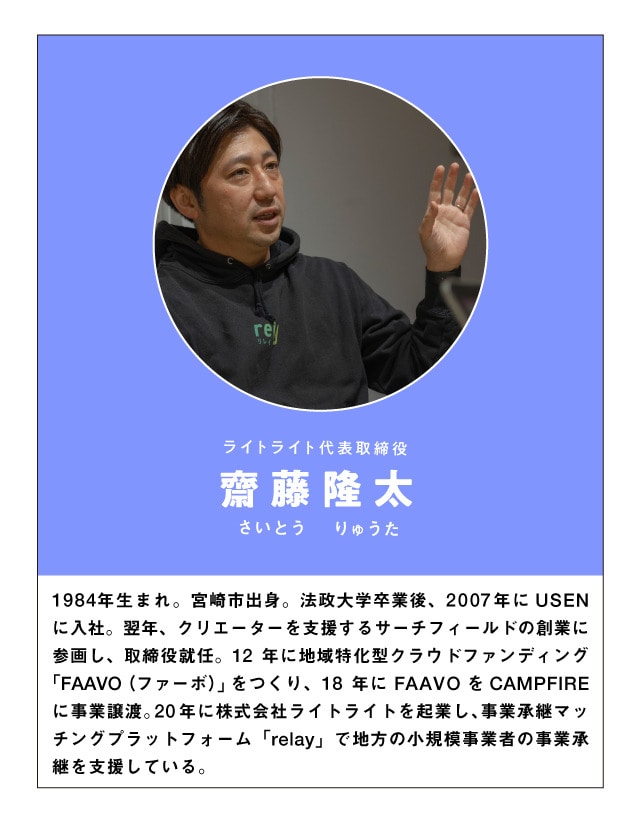

小所帯でもあり、社員は代表取締役の齋藤隆太さんにもGatherで自由に話しかけることができるそうです。

広報担当の木屋奈央さんは、沖縄県出身で、現在も沖縄在住。フルリモートでの仕事についてこう話します。

木屋「Slackの文章にも人柄はにじみ出ます。メンバーのメッセージには互いにスタンプを押し合うなど、日々のコミュニケーションの積み重ねを大切にしています。

一日の仕事を終えたとき、各社員が必ず日報を書きます。疲れていると、つい簡単な文章で終わりがちですが、ときどき『みんなの日報を楽しみにしているよ』なんて呼びかけてみます。すると、みんなしっかりリアクションしてくれます」

オンライン以外の場でも年に一度は宮崎市で合宿をしています。東京出張時にみんなで集まるケースも年に数回あるそうです。社員が本社のある宮崎市に私的旅行をするときには交通費を補助しています。

COOの齋藤めぐみさんは「相手を気にかける気持ちがあれば、オンラインでもリアルでもコミュニケーションはしっかりとれる」。

Slackでは、和気あいあいとプライベートの話題で盛り上がりつつ、地域のためにできることについて白熱した議論にもなるそうです。代表取締役の齋藤さんもこう話します。

齋藤「今や採用だってリモートでできる時代。社員がそれぞれ住みたい地域に住んでいるということはすごく大事です。

僕らには、relay(リレイ)を通じて『好きな場所に住み続けられる』世の中にしたいという思いがありますから。会社の目的をみんなで共有しているから、住まいは遠くても(実質的な)距離は近いと実感しています」

6つの「VALUE」が社員をつなぐ

ライトライトは、6つの「VALUE」を掲げ、社員たちと共有しています。

① 海山飯の先へ

② All for one

③ 足りないを楽しむ

④ 地域を愛する

⑤ 未知を拓く

⑥ 耳をすます──。

齋藤さんが最も重要視しているのが①。「自然が豊か。メシがうまい」のは日本全国どこでも同じで、地域の差別化や競争力にはならない、もっと大事なのは「人」だといいます。

齋藤「その地にどんな人がいて、どんなコミュニティーをつくっているのか。『人』の存在は地域の活性化につながり、移住先として選ばれる選択肢にもなる。だから、地元でない人が事業承継して移住する意義も大きいと考えています」

②では、社員や事業パートナーが全国に散らばっているからこそ、ひとりのために気を配ろう、事業者やメンバーの気持ちに寄り添おうと呼びかけています。

③は、起業したばかりの会社にも、地方にも「ないものは、ない」。不完全なことを伸びしろと考えて創意工夫で乗り切ろうというメッセージです。

ライトライトの社員のほとんどは、採用時に事業承継の経験を持っていませんでした。広報の木屋さんはアパレル業界からの転職。「私も含め、『地域に、光をあてる。』という言葉にぐっと心をつかまれて入社を志望する人が多いんです」と言います。

ライトライトという社名は、英語で記すと、「LIGHT-RIGHT」。地域を正しく照らすという思いが込められています。

「競争は嫌い」それぞれの速度感を大切に

第37回青島太平洋マラソンが2023年12月10日、快晴の宮崎市内で開かれ、約9300人がフルマラソンで健脚を競いました。その前日──。市内をたった独りで走る齋藤さんの姿がありました。

ここ4、5年、「ひとりアオタイ」と称して、大会の前日にハーフを走るのが恒例になっているそうです。どうして大会に出場しないのでしょうか。

齋藤「自分を追い込むことは好き。とくに走るのは大好きです。でも、競争するのはすごく嫌い。競争になった瞬間、テンションが上がらなくなってしまう。プライベートでも仕事でも、競争を避け、独特の立ち位置を保とうとする傾向がありますね」

事業承継の実務面でも、齋藤さんは「早すぎず、遅すぎない、最善の速度感」を大事にしているといいます。高齢の経営者に最新のツールを勧めてもうまくいきません。その人にとって都合のいい速度で仕事を進めるよう心がけています。

とはいえ、事業はどんどん進展・拡大させねばなりません。

ライトライトは各地の民間事業者や地域商社などと協力関係を築き、22年には日本初のM&Aプラットフォーム「SMART」を運営する大手M&A仲介会社ストライクと業務提携。

翌23年には民間のオープンネームプラットフォーマーとしては初めて、中小企業庁の「事業承継・引継ぎ支援センター」と正式に連携しました。

大手M&A仲介会社が扱いづらい小規模事業者をライトライトが引き受けるという独特のスタンスを取り続けています。

同年には、経済的なリターンだけでなく社会課題解決にもコミットする「KIBOW社会投資ファンド」をリード投資家とした第三者割当増資を完了しました。

齋藤さんは「明確に社会課題解決にコミットする企業としての成長の道を歩むことに決めました」とコメント。事業承継にかかわる様々なステークホルダーと協業し、サービスを拡大させています。

第三者承継が当たり前の社会へ

ライトライトは2023年10月、第三者承継コミュニティー「relays(リレイズ)」を発足させました。事業承継の経験者や興味のある人たちで情報交換をする場で、現在の会員は約190人。定期的にオンラインイベントを開催し、東京や福岡では交流会も開きました。

齋藤さんの当面の目標は、「事業承継をするならrelayで」と、誰もがすぐに思い浮かべるくらいのスタンダードになること。同時に、事業承継の際にリノベーションして作り変えようという価値観へのアップデートを呼びかけていきたいといいます。

齋藤「後継者難よりも問題だと思うのは、事業承継を腫れ物のように扱っている社会の雰囲気です。まずそれを変えなきゃいけない。

経営者がほかの人に事業を承継することは当たり前に起きるべきことで、けっして恥ずかしいことではない。むしろ周囲の人が『ぜひ次世代に残してください』と応援するような世の中に変えないといけません」

事業承継のマッチングを進めるうえでいちばん難しいのは、「売り手の掘り起こし」。

齋藤さんは、「事業を譲り渡す当事者の『絶対に残したい』という気持ちが小さい。『やりたがる人などいないだろう』と誰にも相談せずに諦める人もいる。でも、その事業を必要としている住民もいるんです」と指摘します。

ライトライトでは、自分の事業を譲渡する希望者を早めに検知できるサービスを新たに開発しているそうです。

地方の「出身者」と「出身地」をつなぎ、東京一極集中を変えたい──。

その思いはクラウドファンディング時代から一貫しています。

齋藤さんは「やればやるほど、東京の強さを実感させられます」と苦笑しつつ、「自分と同じ考えを持つ仲間を増やし、一歩ずつ進んでいきたい」と前を向いています。

(完)

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。

取材・文・撮影:日高智明

バナー写真:ライトライト提供

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:佐藤修史

JP

JP