そもそも「休む」って何よ?

「夏休みなので海外旅行に行きます」「これから実家に帰省するところです」……夏休みシーズン、メディアではこんな街頭インタビューの様子が流れます。そして、SNSでは「旅行疲れを回復させるための休みもほしい」なんてコメントも。

かたや周囲に目をむけると「連休は出かけないで家でゆっくりする」なんていう人から、「まわりが休んでいる間が、いちばん仕事がはかどる」「休みこそ差をつけるチャンス」などと気合を入れている人までいます。

これだけさまざまな過ごし方があるわけですが、そもそも「休む」とは何でしょうか?何をするのが休むことなのでしょうか?

- 寝ること

- 何もせずゆっくりすること

- テレビを見ること

- ゲームをすること

- 読書すること

- 旅行など非日常に浸ること

- ふだんできない片付けや模様替えをするタイミング

- 自己投資をするチャンス

どれが正解なんでしょうか?実は、すべて正解です。

休むと一口に言っても、その中身はさまざまです。そこで、もう少し「休む」を分解していきます。

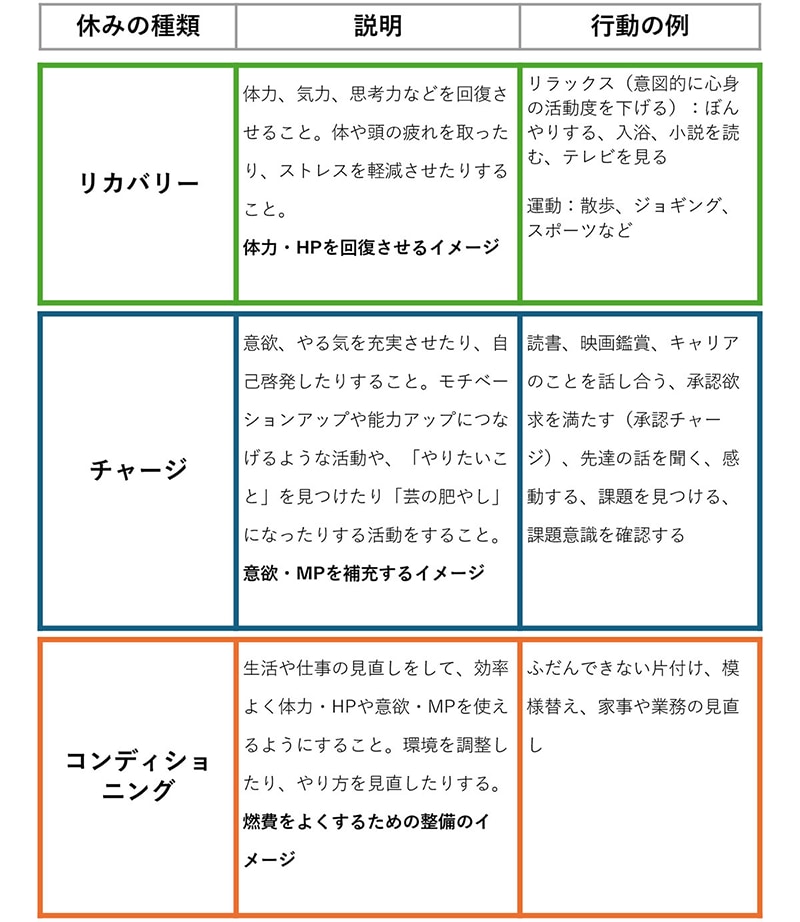

「休む」は下記の3つに分類してみるとわかりやすくなります。効果的に「休む」には、この3つをバランスよく組み合わせて実践することが重要です。

ちなみに、1つの活動が複数の要素を持つこともあります。たとえば、小説を読むというのは「リカバリー」と「チャージ」の要素があります。対して、ビジネス本を読むことは「チャージ」の比重が高いでしょう。

また、何が「チャージ」になり、何が「リカバリー」になるかも個人差があります。飲み会に参加することが「リカバリー」になる人もいれば、ただ疲れてしまう人もいるでしょう。

活動エネルギーをためるリカバリーとチャージ

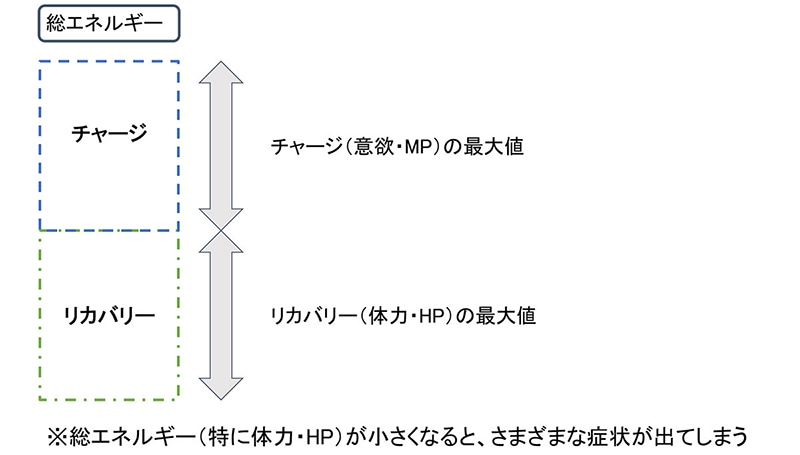

さて、今回はその「リカバリー」と「チャージ」にフォーカスします。いずれも活動エネルギーを補充する行動です。「リカバリー」は平たくいうと体力・HPを回復させ、「チャージ」は意欲・MPを補充するイメージです。

あえて区別しているのには理由があります。リカバリーによる回復、チャージによる補充には、それぞれ最大値があるからです。

活動エネルギーの最大値が200だとしたら、リカバリーによる体力・HPの回復は100まで、チャージによる意欲・MPの補充は100が最大になるイメージです。上限を超えることはありません。

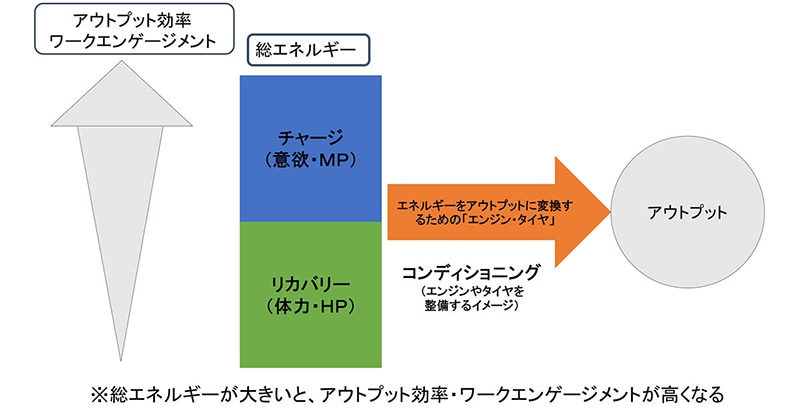

そして合計した総エネルギーが大きければ大きいほど、アウトプット効率が上がってワークエンゲージメントもアップします。当然、ストレスによる症状などは減ります。一方、総エネルギーが小さくなるとアウトプット効率が落ち、さまざまな症状も出てしまいます。両方を高く維持していくことが重要なのです。

ちなみにチャージをするにも体力・HPが必要です。寝不足で心も体も疲れているときにモチベーションアップ研修を受けても、「いいから寝かせろ」としか思わないでしょう。つまり、まずはリカバリーによる体力・HPの回復がベースになり、そのうえでチャージをしていくことが重要です。

ここから「休む」、すなわち「リカバリー」と「チャージ」について具体的に説明していきます。

良いリカバリーとは?

良いリカバリーのためには、物理的にも心理的にも仕事から距離が取れていることが重要です。

仕事とプライベートのon/offをつけることをバウンダリーマネジメントといいます。同じリカバリー行動をしても、仕事から距離が取れている、すなわちバウンダリーマネジメントができているかどうかで効果に差が出ます。

そのうえで、活動度を下げてリラックスする、つまり、頭も体も使わないことによってリカバリーが促進されます。

一方で、リラックスだけでは健康を害してしまうことが研究でわかっています。適度な運動によって活動をすることも重要です。

たとえば、30分以上座り続けることは健康によくないといわれています。適度に動くことが必要なのです。ちなみに運動は週に150分以上が身体的に理想とされています。また、5分程度でもいいので運動をすると思考力などが向上するといわれていますし、不安への耐性が上がるとされています。さらに運動をすることで血行がよくなり、脳細胞や体の細胞の成長回復が促せるといわれています。

そして自分で行動がコントロールできているという“実感”も重要です。コントロール感が低いと、それは仕事になってしまいます。また、言うまでもなく、十分な睡眠(成人で7~9時間)をとることは必要不可欠です。

良いチャージとは?

良いチャージとは、「いい刺激がもらえた」と思えて意欲が上がるような行動や、自己啓発につながる行動などです。ここでは、感情の揺さぶられ度合いも重要です。

たとえば、先達の話を聞いて気合を入れる、自分の課題感を再確認する、勇気の出る映画鑑賞やスポーツ観戦をするなどです。

2023年に開催された野球のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)で、日本代表が優勝した姿を見て、自分も頑張ろう、とやる気が出た人は少なくないでしょう。ちなみに私は、2019年のラグビーワールドカップの日本代表の活躍を見たときにモチベーションが上がりました。

また、自分が課題意識を持っていることを再認識する機会も大事です。貧困や戦争などの問題を見て「なんとかせねば」と課題感を持ったり、「許せない」と怒りを感じたりすることもチャージにつながります。ただし、怒りは体力・HPも消費するので要注意です。

一方、仕事と近い経験は直接的な意欲増進につながるでしょうが、リカバリー度合いは低くなるかもしれません。仕事から遠いけれど感動をもらえる、たとえば、芸術鑑賞やスポーツ観戦などのほうがリカバリー効果を期待できるでしょう。

当然、チャージにおいてもコントロールできているという実感が重要です。余談ですが、経営者、特に創業社長などが絶対に忙しいのにやたらと元気な理由は、仕事においてもコントロール感が高いからです。

チャージ効果が高い:ビジネス本を読む、ビジネス関連のセミナーを受ける、先達の話を聞く

リカバリー効果もチャージ効果もある:スポーツ観戦、芸術鑑賞など

長期休み・日々の休みは具体的に何をすれば?

最後に、長期休みや日々の休みでは具体的に何をしたらいいのか、ということについて解説します。

活動エネルギーを高めるために「リカバリー」がベースになることは、すでにお伝えしました。リラックス、運動によるリカバリーをしつつ、適度にチャージをしていきます。特に現代人はリカバリー不足の傾向があるので、まずはリカバリーです。

ちなみに、人間の脳は休んでいる間も情報を処理しています。適度にリラックスしたり、有酸素運動をしたりすることで脳細胞が活性化され、情報処理が行われて思考が進むのです。アイデアに煮詰まっているとき、しばらく休むとパッと解決策が浮かぶようなイメージです。

しかし、リカバリーだけやっていてもダメです。ずっとダラダラしていては、仕事へのモチベーションはなかなか上がっていかないでしょう。実際、あまりにも仕事から離れすぎるとワークエンゲージメントが下がってしまうというデータもあります。

一方で、前述のとおり、チャージするために仕事に役立ちそうなことばかりする必要もありません。仕事から離れていることでもチャージになりますし、間接的に仕事につながることもあります。一見して別物と思うもの、つまり概念的距離が遠いものから得た発想はイノベーションにつながりやすいといわれています。あまり「これは仕事に役立ちそうかどうか」にこだわらず、好きなことをやってみるといいでしょう。

適度なリカバリー、チャージのバランスについては個人差が大きいのですが、以下のような状態であれば、リカバリーができているとみていいでしょう。

- 7~9時間の睡眠がとれ、朝すっきり目覚められている

- 趣味などにスムーズに取り組むことができ、楽しむことができる

- 週に150分以上、1日20~30分以上は運動できている

- ふだん通りの思考力や集中力が保てている

- 感情のぶれが少ない

さらに定期的に、最低週1回くらいチャージにつながる行動がしっかりできていれば、まずリカバリーは心配ありません。そしてリカバリーが十分できていれば、チャージはいくらしてもかまいません。いろいろなことに手を出してみましょう。

とはいえ、どんな活動もほどほどに。どれかひとつではなくバランスよくいろいろ取り組むのがポイントです。

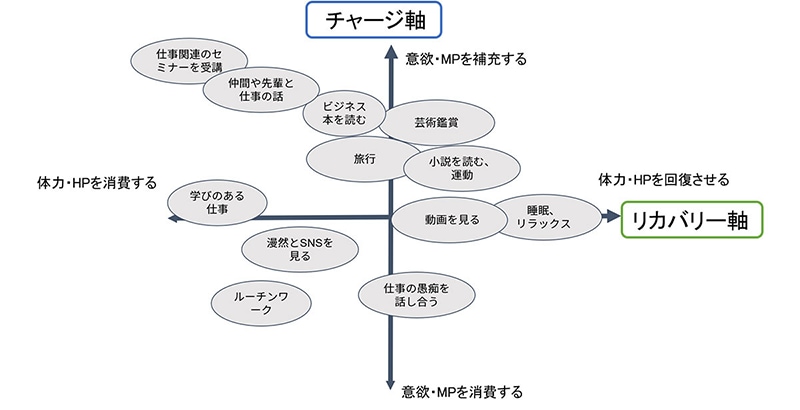

最後に、さまざまな「休み方」「行動」について、それぞれのリカバリー・チャージの度合いをマトリクス図にしてみました。参考にしてみてください。(なお今回のコラムでは、こちらの文献を大いに参考にしました)

堤多可弘(つつみ・たかひろ)

堤産業医オフィス代表。医師。東京都生まれ。弘前大学を卒業後、全国で精神科医・産業医やセミナー講師、メンタルへルスアドバイザーを務めている。産業医・精神科医として企業と従業員それぞれの立場に立ったアドバイスに定評がある。

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております。

文:堤多可弘(堤産業医オフィス 代表産業医・精神科医)

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:鈴木毅(POWER NEWS)

JP

JP