林業に携わる人が減少中。

厳しい労働環境が収益性を悪化させている

日本は、国土の多くが緑に囲まれています。林野庁が2025年1月に発表した「森林・林業・木材産業の現状と課題」という資料によると、3,780万ヘクタールにも及ぶ日本の面積のうち、森林は2,503万ヘクタールで、国土の66%を占めています。

日本の森林のうち、人為的に植栽された「人工林」は、全体の約40%に当たる1,009万ヘクタールで、この人工林の約6割が、植栽されてから50年を超え、木材としての利用に適した「利用期(主伐期)」を迎えているといいます。

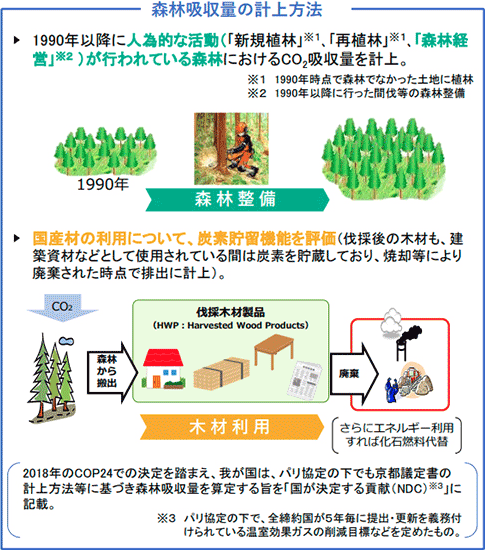

木材は、国が現在取り組んでいる、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる「カーボンニュートラル」の実現において重要な役割を担う存在です。木は、温室効果ガスの一種である二酸化炭素(CO2)を大気中から吸収し、貯蔵します。この炭素は木が燃やされない限り、放出されません。加えて、鉄などの金属の資材と比べ、製造や加工時に発生するエネルギーも少なく済むという特性があります。

つまり、木材を利用するということは、大気中の二酸化炭素を減らし、カーボンニュートラルの早期実現に貢献することにもつながります。

(林野庁の資料「森林・林業・木材産業の現状と課題 2.森林について」の資料より引用)

その一方で、林業に携わる人は減少傾向にあります。林野庁の資料によると、1980年の林業従事者数は14.6万人でしたが、2000年には6.8万人、2020年には4.4万人まで減っています。つまり、40年で約1/3(約10万人)も減少していることになります。

理由としてはさまざまなことが考えられますが、たとえば林業の厳しい労働環境も理由のひとつといえます。林野庁の資料によると、日本の林業は苗木の運搬や植え付け作業など人力作業が多く、多くの労力が発生しており、木材の販売収入に対する経費が高額になり、林業を営む人たちの収支を悪化させているといいます。

このような林業の厳しい労働環境を改善し、業務を効率化するために、デジタル技術を活用した「スマート林業」の取り組みが、現在徐々に進みつつあります。

販売価格が最大になるよう伐採する機械、

レーザーで森林の地図を作成する技術も登場

スマート林業とは、地理空間情報やICT等などの先端技術を活用し、安全で働きやすく、効率的な森林施業や、需要に応じた木材の安定供給を実現することを狙ったものです。加えて、今後はさらなる労働力不足が懸念される中で、ICT等の先端技術を活用し生産性を向上させるとともに、林業を魅力ある職場とし、担い手の確保・育成を進めることも目指しています(林野庁「令和4年度スマート林業構築普及展開事業報告書」より引用)。

スマート林業にはさまざまなテクノロジーが存在しますが、たとえば木の伐採を行う機器「ハーベスタ」もスマート化が進んでいます。

ハーベスタは、木の伐採だけでなく、枝払い(木の枝や梢を切り落とすこと)、玉切り(伐採後の木を切断し、丸太にすること)、集積といった一連の作業を行う自走式の機械ですが、これをさらに進化させた「ICTハーベスタ」という機械が、林業の現場で使用され始めています。

ICTハーベスタでは、1本の木の販売価格が最大になるよう、コンピューターが自動的に伐採プランを提案します。従来までは、この切り分けのコツは職人の熟練の技術に頼っていましたが、ICTハーベスタを導入することによって、経験が少ない若手の職人でも効率の良い伐採が可能になります。

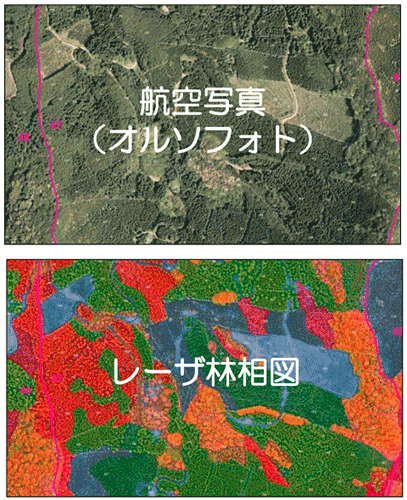

レーザー光によって森林資源を調査する「レーザ計測」も、スマート林業のひとつです。

広大な森林を効率的かつ詳細に調査するためには相応の人員や時間が必要ですが、レーザ計測では光を地表や木に照射することで、遠く離れた場所から、木の種類や高さなどの情報を詳細に推計することが可能です。

たとえばスギ林やヒノキ林といった森林の種類を判別する「林相図」を作成する場合、従来は航空機から撮影された写真(オルソフォト)が使用されていました。しかしレーザーを照射することによって、撮影時の日射条件による画像の色合いに違いが生じにくく、木々の植生域が多様な色で表現でき、影が生じないなどのメリットを備えた「レーザ林相図」が作成できます。

(林野庁の資料「森林の測定~森林構造の画像化・森林解析」より引用)

スマート林業という“種”は撒かれた

こうしたスマート林業が普及すれば、たとえ働き手が減ったとしても、効率よく林業を行うことが可能です。しかし、スマート林業が進まず、従来のような人力作業が続けば、人工林が手つかずのまま放置される「放置林」が増加する恐れがあります。

放置林では間伐が行われず、森林の中に太陽光が入り込みにくくなるため、草木も育ちにくくなります。そのため土壌も貧弱になり、土砂崩れや洪水が発生する原因となる恐れもあります。人工林の適切な管理は、防災や減災の観点からも重要です。

序盤で触れたように、林業従事者は長期的には減少傾向にありますが、実は若年化率は回復傾向にあります。業界の平均年齢は、2000年は56.0歳でしたが、2020年は52.1歳に下がっています。

加えて新規就業者数も、1998~2002年は年平均で約2,100人でしたが、2003年以降は、年平均が約3,200人で推移しています。背景には、国が2003年度からスタートした、林業に新規参入する労働者を段階的・体系的に育成する「緑の雇用」事業の存在があると考えられます。

これからの日本では少子高齢化が進み、ますます労働人口が減り、林業従事者も減っていくことが予想されますが、デジタルの力を借りれば、日本に広がる森林を管理することも可能でしょう。

スマート林業という“種”は、すでに日本の森林に撒かれています。それらの力を賢く育てて使うことが、これからの日本人の使命といえるかもしれません。

JP

JP