ICTの利用拡大によりデータセンター(以下、DC)市場は年率10%を超えるペースで拡大しています。DCは、サーバーやネットワーク機器が数多くの稼働する場所。事業者は、これら機器が安定稼働するよう、室内を適切な温度に保つといった維持管理が求められます。しかし、それには多くの電力が必要なほか、空調機に使用される特定フロンや代替フロンの取り扱いにもコストや手間がかかります。こうした課題を解決しようと、日本電気株式会社(以下、NEC)とNTTコミュニケーションズ株式会社(以下、NTT Com)が共同で新たな新低圧冷媒冷却システム(以下、冷却システム)を開発しました。空調機による消費電力を半減させる効果だけでなく、DCビジネスの形を変える可能性も秘めているというこの冷却システムに迫ります。

“もう限界”まで突き詰めたDC運営での空調管理ノウハウ

サーバーやネットワーク機器に使われるCPUなどの部品は、稼働すると発熱し、その状態を放置すると熱暴走などのトラブルにつながります。そのため、こうした機器の多くはファンなどを用いて筐体内の空気、あるいはCPU自体を冷却する仕組みを備えています。ファンを使って筐体の外に熱を排出(排気)しつつ、外から冷えた空気を取り込む(吸気)といった形です。

ただ、いくら熱を外部に排出しても、吸入する空気の温度が高ければ筐体内を冷やすことはできません。特にDCでは多くの機器から大量の熱が排出されるため、室温が上昇しやすく、サーバーやネットワーク機器が温かい空気を吸い込むことになりやすいのです。

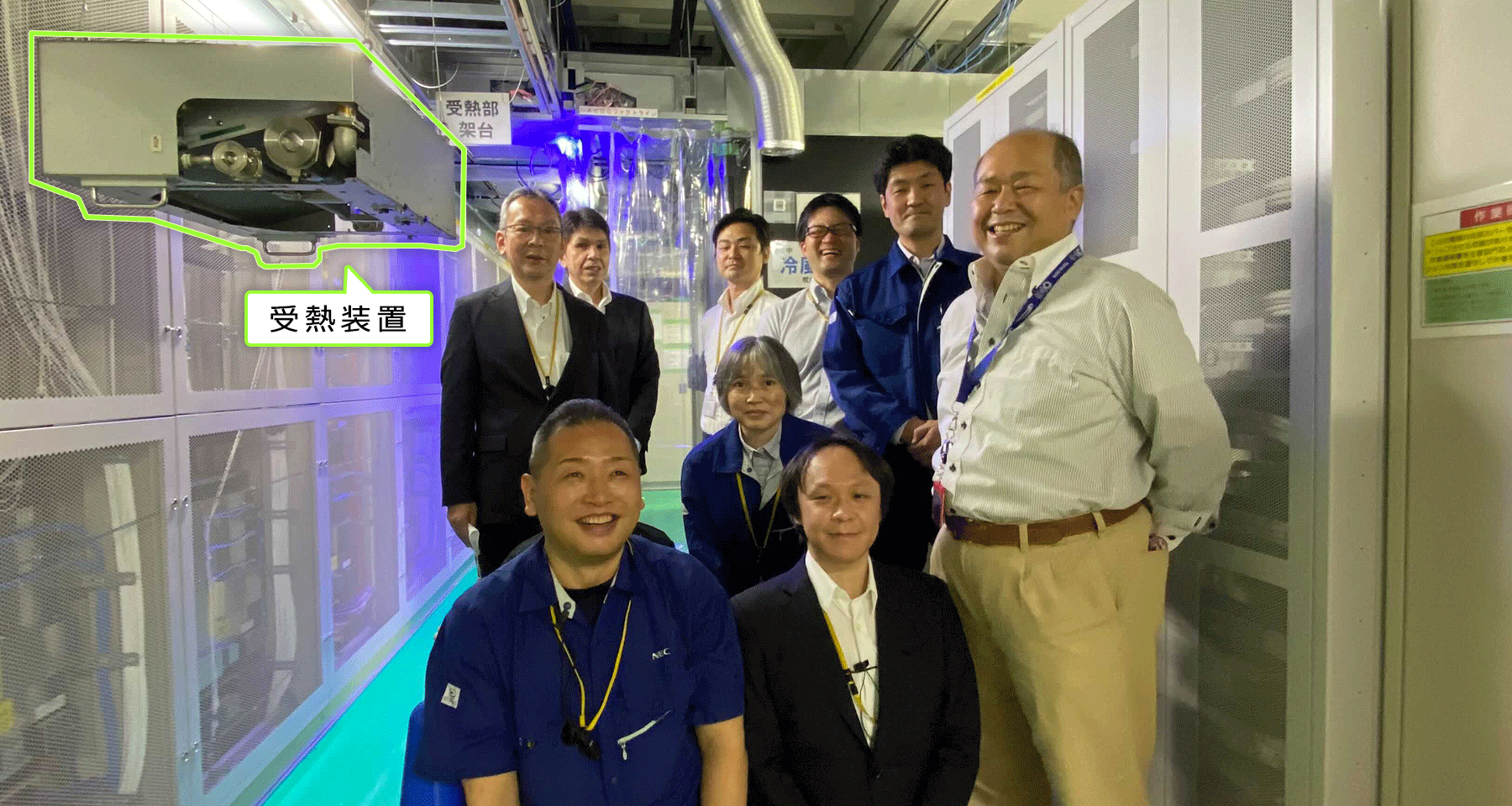

NTT Comが運営するDC等通信機械室の内部

そこで必要となるのが空調管理。大型の空調機を用いてDC内の室温をコントロールしています。

とはいえ、空調機から送り出された冷たい空気と、機器から排出される熱い空気が混ざり合う状態では冷却効率は低下します。実はDCの消費電力のうち約30%が空調設備関連。冷却効率はDC運営コストの増減に直結するため、事業者にとって積年の課題となっていました。

そこで多くのDC運営で用いられているのが、冷たい空気を特定の空間の中に閉じ込める「コールドアイルキャッピング」という手法です。床下のケーブル配線空間を使って特定の空間(コールドアイル)にだけ冷たい空気を送ることで、効率的に機器を冷却します。DC利用者の中には、ラック周辺の室温を細かく指定するケースもあるため、そういった個別のニーズに対応する際にも用いられます。

(左写真)コールドアイルキャッピングを施したラック。ラックで挟まれた空間がビニールで覆われています。(右写真)熱い空気が排出される側には、排出された空気が吸気側に回り込まないよう、ビニールの庇が設置されています

この時に重要なのは、排出される熱い空気が適切に空調機に戻るよう、気流を制御すること。NTT Com プラットフォームサービス本部 インフラデザイン部の都筑章雄担当課長は、温度計を持ってDC(通信機械室)内を歩き回っていると続けました。

「温度計を持って歩き回るのは、冷たい空気や熱い空気がどこにいるのか、どこで混ざっているのか、熱い空気が空調機にちゃんと戻っているのかを調べるためです。気流を改善する必要があると判断すれば、塩ビ管の枠にビニールのフィルムを貼った手作りのパーティションをラックの間などに立てて、空気の流れを調整します。こうすれば、温かい空気を空調機にスムーズに戻せるようになり、電力コストのばらつきが抑えられます」

こうした手作りのパーティションなどを使った気流のコントロールは、都筑担当課長らエネルギーマネジメント担当者たちが長年の経験により生み出してきました。

一方で、熱い空気を閉じ込めてそのまま屋外に排出する「ホットアイルキャッピング」も効果的だと都筑担当課長は話します。しかし、排出した分の空気を外部から取り込む際に、湿度やちり、ほこりを取り除く必要があり、その付帯設備に掛かるコストが大きいことから、実用には向かなかったと言います。

NECの相変化冷却技術による“フロン”からの脱却と電力消費削減

DC(通信機械室)内の室温をコントロールする上でのもう一つの課題が、空調機の冷媒として使われる特定フロン(CFC、HCFC)や代替フロン(HFC)の取り扱いです。フロン類は地球のオゾン層を破壊する効果や温室効果があるため、世界的に全廃や段階的に削減することが定められています。国内でも、業務用冷凍空調機器を利用している事業者は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称:フロン排出抑制法、2020年4月に改正法施行)に従い、適切に管理しなければなりません。高圧ガスを扱える有資格者による管理も必要となります。

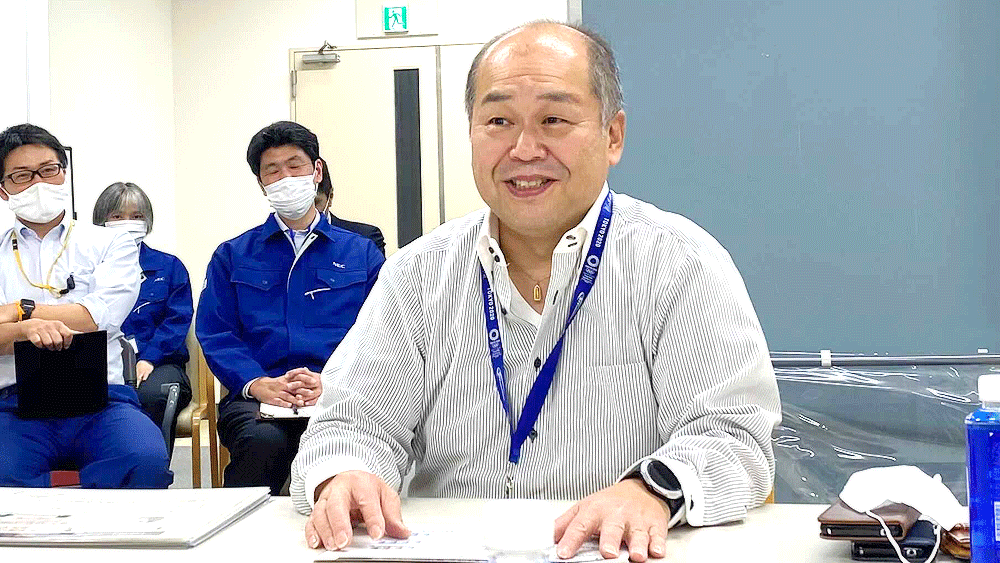

都筑担当課長

NTT Comが保有するDC等通信機械室用空調機の数は、実に数千台。その管理にかかる手間やコストは膨大です。都筑担当課長はこれまでの活動をこう振り返りました。「自分たちの創意工夫による冷却効率の向上策はほとんど限界に来ていました。そのため、法律の対象とならないノンフロン冷媒を使った新たな空調機はないかと探していたのです」

こうした試行錯誤の中で出会ったのが、NECが研究を重ねていた相変化冷却技術です。NEC システムプラットフォーム研究所の吉川実技術主幹は、次のように説明します。

「われわれが研究してきた相変化冷却技術は、言い換えれば熱を輸送する技術であると言えます。空冷と呼ばれる、空気で熱を輸送する方法もありますが、それよりも2桁ぐらい小さいエネルギー量で熱を運ぶことができる。このメリットに着目し研究を続けてきました」

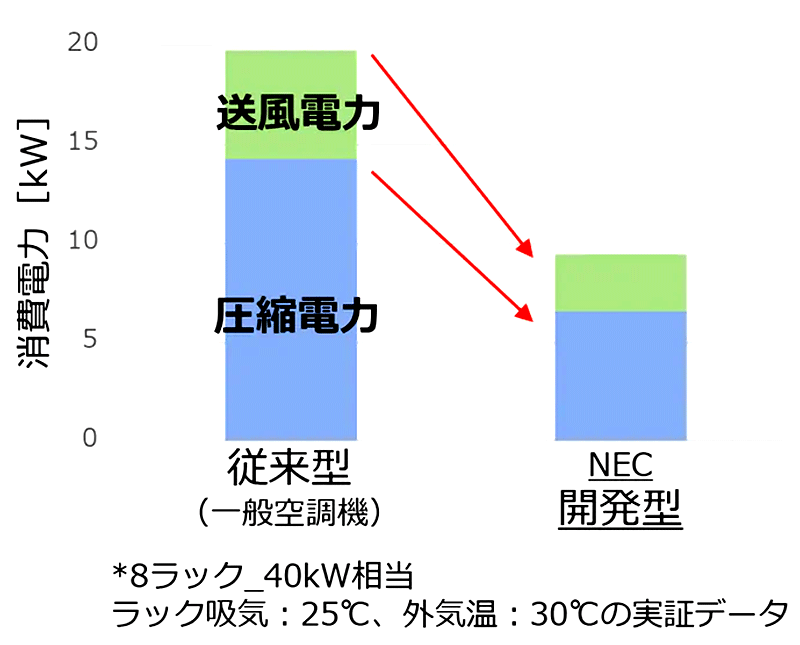

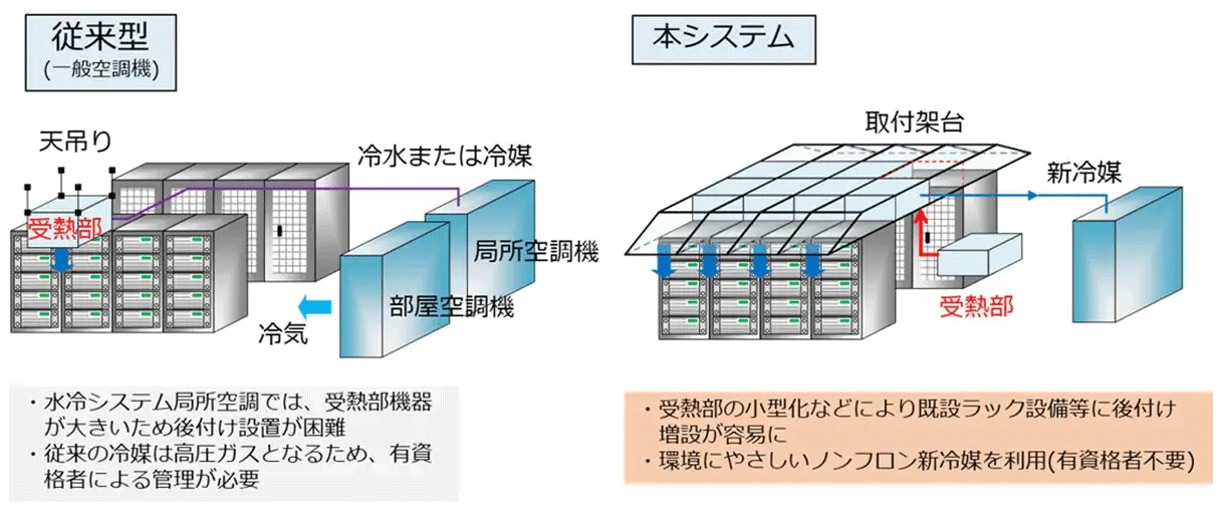

相変化冷却技術を利用すれば、排出された熱い空気の熱だけを冷媒で吸収し、わずかなエネルギー量でDC等通信機械室の外に排出することが可能になります。そこで、NECとNTT Comは相変化冷却技術を用いた独自の冷却システムを開発。運用中のNTT Comの施設で共同実験を行った結果、従来の冷却システムと比較して消費電力を半減できることを実証しました(グラフ参照)。

改正フロン排出抑制法の対象とならないノンフロンを空調設備の冷媒に用い実用化するのは、世界で初めての事例です。

作業員の安全とDCの安定運用を実現するノウハウが満載

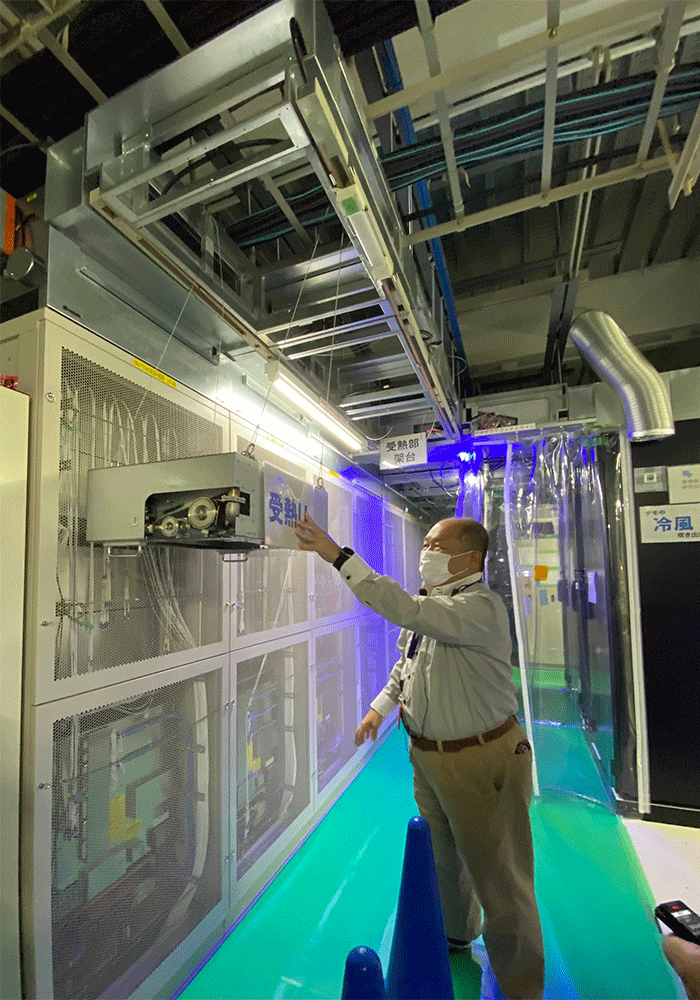

この冷却システムで注目したいのは、ラックの上部に取り付けられる小型の受熱装置(以下、受熱部)です。通常、ラックの上部をふさぐ構造は熱い空気が溜まってトラブルの原因となりやすいため“禁じ手”といわれています。しかし、機器から排出された熱をどこで受熱すれば効率が良いのかを検討する中で、NTT ComはNECに対して、上昇した熱い空気を直接受熱できるラックの上部が最適であるとアドバイスしました。

「機器から排出された熱い空気はすぐに上昇していきます。それをラック上部に取り付けた受熱部に通して熱交換し、冷媒によってデータセンターの外に熱を運びます。受熱部を通過した空気は冷たくなっており、ラックの反対側に移動して筐体の冷却に使われます」(吉川氏)

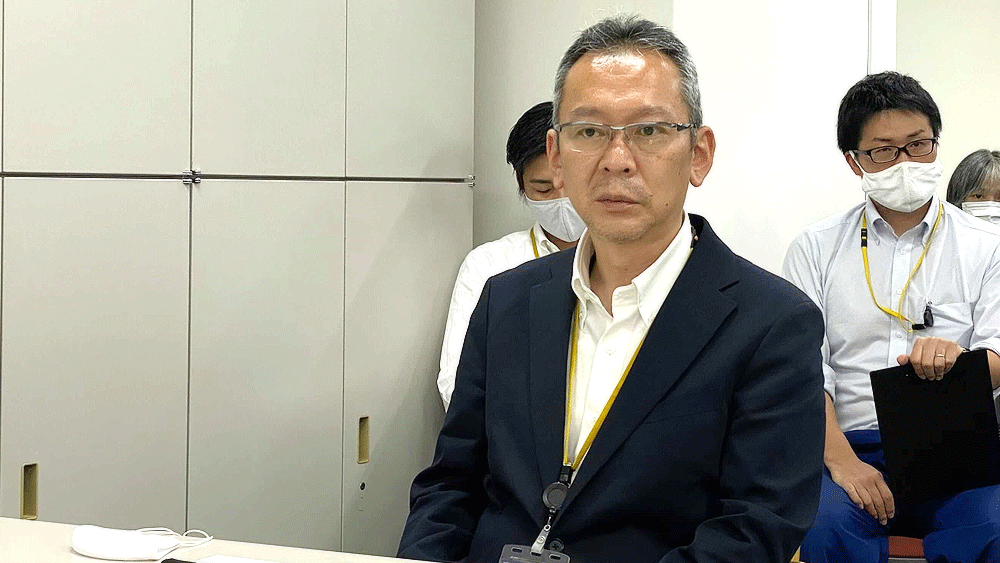

吉川実技術主幹

熱い空気は上昇し、冷たい空気は下降する。開発した冷却システムは、この自然の摂理をうまく利用し、排気と吸気がうまく循環するようになっています。また、受熱部は櫓(やぐら)のような架台に収められており、DCが稼働中でも着脱が可能。ラックの稼働状況に合わせて設置できるため無駄もありません。

「一般的な空調機は簡単に移設できず、不要になった場合はすべて撤去して移送しなければなりません。その際、冷媒をすべて抜くほか、配管の見直しも必要でメンテナンスコストは膨大です。新しい冷却システムであれば需要に合わせて受熱部を設置すればいいため、冷却効率も高まります」(都筑担当課長)

受熱部は架台からワイヤーで吊す構造となっており、取り付け時の負担軽減や、落下した際の作業員のケガ防止の配慮がされているほか、取り付け中に地震が発生した場合でも、受熱部がラックに当たらないようワイヤーの長さが調整されています。さらに、電力喪失などで冷却システムが止まっても、熱い空気が蔓延しないよう架台が設計されており、ダンパーの動作によってふたが開いて、熱い空気を逃がせる構造となっています。このような細かな工夫は、ファシリティ設備の構築・運用を知り尽くしたNTT Comならではのノウハウが生かされました。

受熱部を吊り下げるワイヤーの長さにもノウハウが生かされています

ユニバーサルデザインも都筑担当課長がこだわった点です。

「ラックのサイズは種類によって異なるため、受熱部を小型化するだけでなく、アダプターを使って調整し、さまざまなサイズのラックに取り付けられるよう工夫しました。これによって多くのDCでこの冷却システムが使われるようになり、量産効果でコストが下がることを期待しています」(都筑担当課長)

DCからの排熱を活用した新ビジネスも

NECの吉川技術主幹は、NTT Comとの共同開発に取り組んだ理由を「ユーザー目線」という言葉を用いて説明しました。

「私たちが開発した技術をお客さまに使っていただくことを考えたとき、本当にユーザー目線に立てているのかという疑問がありました。NTT ComはDC事業において世界有数のシェアを誇るだけでなく、品質にも非常に厳しい企業です。そういったところで一度もまれる必要があるのではないかと考え、共同開発に取り組ませていただきました。実際、多くの気付きを得ることができ、非常に意義のある取り組みになったと感じています」

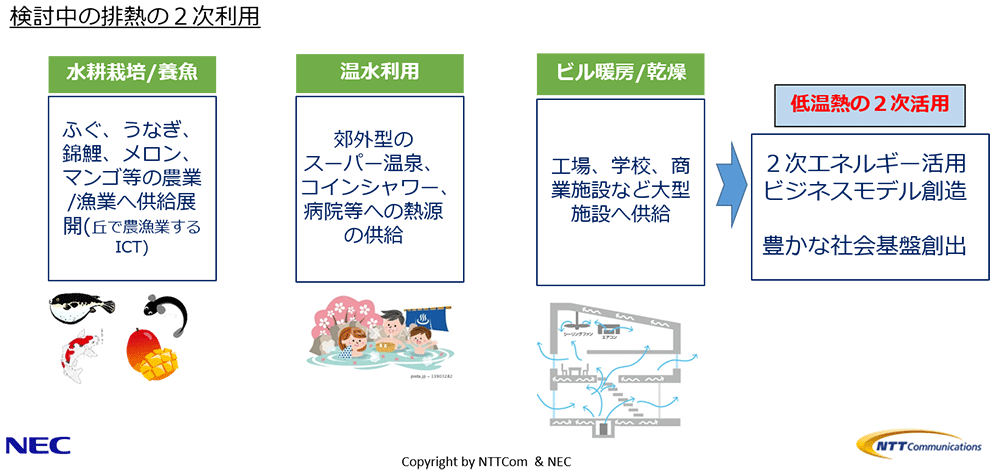

なおNTT Comでは、冷却システムから排出される熱の再利用についても検討を進めています。用途としては、水耕栽培や養魚、スーパー銭湯やコインシャワーへの熱源の供給、ビルの暖房などが挙げられています。

「排出された熱をまず自分たちで使う。そして次に熱を必要としているお客さまに販売するといったことも視野に入れています。このように2次利用のマーケットがつくれれば、新たなビジネス創出につながり、環境と経済の両面で社会貢献ができると考えています」(都筑担当課長)

持続可能な社会を実現する上で、エネルギーの利用効率を高める取り組みは欠かせないものです。SDGsにおいても「2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる」と挙げられています。今回開発された冷却システムは、こうした社会全体の要請に応えることができる、意義深いものと言えるでしょう。

JP

JP