NTTコミュニケーションズ株式会社(以下、NTT Com)イノベーションセンター(以下、IC)技術戦略部門で行っている量子技術に関する活動。約2年の間、量子技術に関する世界の動向や技術の調査と発信、NTT社会情報研究所(以下、社会研)・NTT未来ねっと研究所(以下、未来研)との共同実験、スタートアップ企業とのコラボレーションを地道に続けてきました。今回は、これまでの主な活動内容を紹介していきます。

量子技術に関する世界の動向

2年前に私が量子技術を調べ始めたころは、カナダのスタートアップ企業 D-Wave Quantum Systems Inc.が開発した量子アニーリング*¹が盛り上がっているさなかでした。また日本国内でも、量子アニーリングによる組み合わせ最適化問題を活用したソリューション提供を行う企業が出始めました。そして現在は、汎用(はんよう)的な量子コンピューター*²の研究開発が国内・国外問わず活発になっています。

内閣府は、量子技術イノベーションの中で量子産業の創出・発展に向けた推進方策概要を発表しました。概要の中では2030年の目標として以下の3つを挙げています。

- 国内の量子技術の利用者を1000万人に

- 量子技術による生産額を50兆円規模に

- 未来市場を切り拓く量子ユニコーンベンチャー企業を創出

また現在(2024年5月時点)量子技術のスタートアップ企業は、世界各国で300社以上存在し、北アメリカ大陸だけでも約130社。日本には約15社存在し、今後の新しいスタートアップ企業の誕生が期待されます。

量子コンピューターが盛り上がる一方で、量子暗号通信(QKD:Quantum Key Distribution)や、耐量子計算機暗号(PQC:Post-Quantum Cryptography)といった次世代暗号技術も注目されています。これは、将来量子コンピューターによって既存の公開鍵暗号*³方式(特にRSA暗号や楕円曲線暗号)が現実的な時間で解読されてしまうかもしれないからです。

アメリカの大統領府は、2023年3月2日にNational Cybersecurity Strategyを発表し、2035年までに可能な限り、量子リスクを軽減することを目標にしています。NTT Comに対し、既存暗号方式から次世代暗号技術への移行が迫られる日も遠くありません。

*1 量子アニーリングとは、横磁場を印加して上向きスピンと下向きスピンの量子重ね合わせ状態にしたスピン群を最初の状態として、徐々に横磁場を弱めつつ求めたいイジングモデルに相当するスピン間相互作用を入力することで、量子揺らぎを利用して高い確率で基底状態を得るアルゴリズム。

*2 量子コンピューターとは、原子などの物質を構成する「量子」が持つ「重ね合わせ」の特性を利用し、並列計算を可能にすることで、これまで以上の速度・規模の情報処理を可能にするとされる次世代コンピューターのこと。

*3 公開鍵暗号とは、公開鍵と秘密鍵という対になる鍵を用いて、データの暗号化、複号化を行う暗号方式のこと。

量子技術に関する情報の発信

世界が量子技術へ大きく踏み出す中で、今後NTT Comが量子技術を活用したビジネスを展開できるよう、IC 技術戦略部門ではさまざまな活動に取り組んでいます。

まずは2022年6月にオープンした社内向けに発信している量子技術サイト。サイト内では、以下のような情報を発信しています。

<サイトの主なコンテンツ>

➢ 量子コンピューター、量子暗号通信、耐量子計算機暗号の解説

➢ 量子イベントの様子、イベントでしか聞けないカンファレンスの内容

➢ 量子コンピューターを使用するためのソフトウェアの使い方

ここから一部のコンテンツをご紹介します。

量子イベント関連のコンテンツ

初めにご紹介するのは、量子イベント関連のコンテンツです。

社内コンテンツのイメージ画像

量子技術を知らない方でも参加しやすいイベントとして、量子コンピューティングEXPOという展示会があります。5月と10月の年2回開催しており、無料で参加可能です。事前予約をすれば、量子分野において著名な方のカンファレンスを聴講することもできます。この展示会は私が初めて参加した量子技術のイベントであり、そこで偶然出会った人たちと今でも情報交換しながらPoC*⁴(Quantum Origin powered PQC Web Conference System Demo)を実施しています。

*4 PoCとは、概念検証、試作開発に入る前段階の検証プロセス。

量子コンピューティングEXPOの入り口

展示ブースの様子

このコンテンツでは、カンファレンスから得られたグーグル・クラウド・ジャパン合同会社やアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社の量子技術における最新事情、日本のスタートアップ企業(株式会社QunaSys、株式会社シグマアイなど)や、大学・研究機関(量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センターなど)の動向を発信しています。

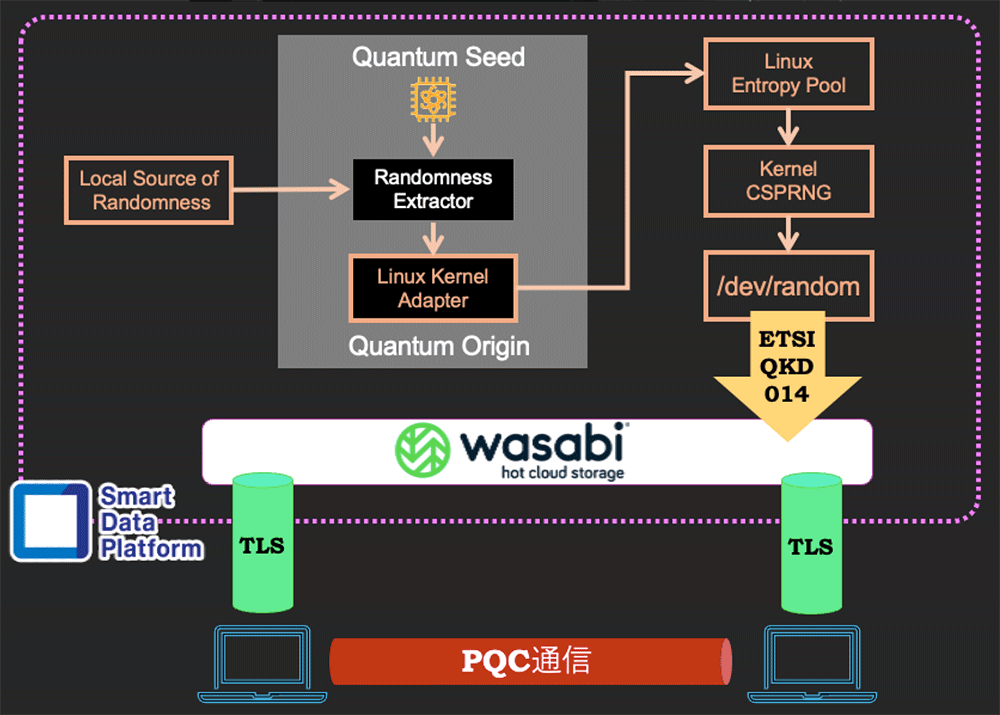

また第4回量子コンピューティングEXPO春では、量子ICTフォーラムの展示ブースで、クオンティニュアム株式会社(以下、Quantinuum)と共にNTT ComのPoCを紹介しました。以下のPoCではQuantinuumのサイバーセキュリティソリューション(量子コンピューター由来のエントロピー)であるQuantum Originを活用しています。

Quantum Origin powered PQC Web Conference System Demoの構成図

後半で紹介しますが、実用的な量子コンピューターが登場しても通信が解読されないよう、先行的にPQCやQuantum Originなどの次世代暗号化技術を使ったPoCに取り組んでいます。

量子コンピューター用の制御ソフトウェア

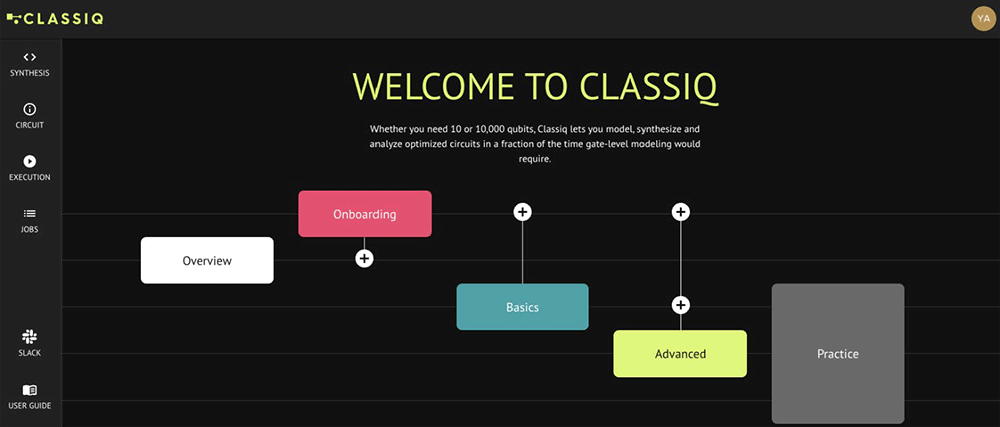

次に紹介するのは、量子コンピューター用の制御ソフトウェア。量子プログラミングは、既存のコンピューターとは違い、量子コンピューターを使って課題を解決しようとしても現状は課題にマッチするアルゴリズムをユーザーが選択しなければいけません。

さらに量子コンピューターにアルゴリズムを実行させるための量子回路を作成しなければならず、そのためのコーディングを行う必要があります。このような状況から現在は、量子回路を自動で作成するためのソフトウェア開発が注目されています。

その開発分野で注目されているスタートアップ企業がイスラエルのClassiq Technologies(以下、Classiq)です。出資会社の中にはNTTファイナンス株式会社がいます。

コンテンツ内ではClassiqのソフトウェアを使った量子回路設計自動化の詳細を公開。以下の図は、ゲートを展開して詳細なゲートを出力した様子です。

量子回路を自動で作成するClassiqのソフトウェア

社内勉強会の様子

またIC 技術戦略部門では、こういった社内サイトでの情報発信以外にも、社内で勉強会を開催しています。2024年2月28日に開催した勉強会のテーマは、「量子コンピューターの動向とNTTグループの量子技術」でした。

ダブルワークで技術戦略部門に参加してくれた東海支社の中川綾太さんと共同で開催し、約150人の方々に参加いただきました。

dbF’23でPQCをテーマにしたPoCを展示

冒頭で説明した通り、量子コンピューターの時代になると既存の公開鍵暗号方式が現実的な時間で解読されてしまう危険性があります。量子時代に向けてすでにアメリカ合衆国連邦政府も標準化団体のNIST(米国立標準技術研究所)も動き始めており、NTT Comも対策を考えなければいけません。

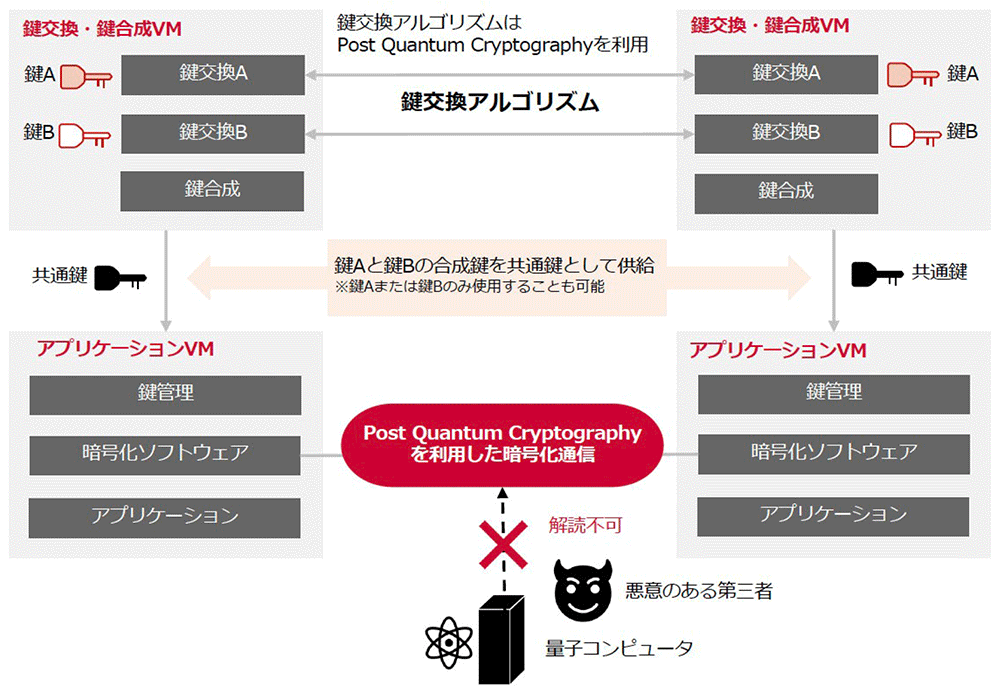

そこでIC 技術戦略部門は、社会研と未来研で共同実験を実施。docomo business Forum’23(dbF’23)のIOWNブースで展示も行いました。

PoCのシステム構成概要図

共同実験では、社会研と未来研が開発したセキュア光トランスポートのソフトウェアをSDPFクラウド上に構築。アプリケーションを搭載したVMに暗号化用の鍵を渡すことで、PQCを利用したVM間の暗号化通信を実現しました。

以下のIOWN構想を紹介するページでもPoCシステムの概要を紹介しています。

私たちの量子技術の活動はまだまだ続きます! 今後も量子技術をビジネスに近づける活動を続けていきますので、一緒に量子を盛り上げて行きましょう!

JP

JP