労働生産人口の減少が、深刻化。人材不足が経営を圧迫し、生活者が享受するサービスの質の低下が懸念される。

なかでも医療分野は、医療需要が高まる一方で、働き手の確保が年々困難になっている。

このままでは病院の統廃合が進み、患者が「医療難民」になる未来が現実味を帯びるなど、早急な対応が求められる。

「処方箋となるのが『コミュニケーションDX』による働き方改革であり、医療に限らずあらゆる業界のモデルケースとなる」

そう語るのがドコモグループの法人事業ブランド「ドコモビジネス」を展開するNTTコミュニケーションズで医療現場のDX推進をする井上理氏と、島田一輝氏だ。

では、コミュニケーションDXが医療従事者の働き方にもたらすインパクトとは何か、その真相を聞いた。

まだPHSを使っている病院

──医療分野のDX と言えば、電子カルテが想起されます。なぜコミュニケーションDXに着目しているのでしょうか。

井上 医療現場の働き方を劇的に改善できるためです。

われわれが考える、医療現場の働き方の課題は2つ。1つはコミュニケーション手段に効率化の余地があること。

驚かれるかもしれませんが、医療の現場ではまだ“PHS”による音声でのコミュニケーションが主流で、20年前とほぼ変わりません。

音声通話は情報を届ける相手が一人に限られ、複数人に同じ情報を伝えるのに不向きです。また、情報として残りませんので伝達手段としては非効率な面があります。

例えば、救急を要する患者対応の際、医師や看護師への容体報告やヘルプの呼びかけのために、医療従事者一人ひとりに同じ内容の電話を何度も掛けています。手間も掛かりますし、伝達内容の可視化もされません。

また2つ目は、電子カルテの導入のみでは、業務効率化が十分ではないこと。

現在の電子カルテの導入率は約60%。紙の業務をデジタルに置き換える役割を果たしていますが、院内にサーバーを置くオンプレミス型も多く「決められたパソコンでしか見られない」など環境による制約もあります。

実際に当社と奈良県庁による実証実験では、看護師の業務時間の22%。多い場合は30%が電子カルテの入力業務に費やされていることがわかっています。※1

※1『スマートフォンやビーコンを活用した、医療DXの実証実験』NTTコミュニケーションズ/奈良県庁(2023年5月)

──働き方改革を進めるためにどんなコミュニケーションツールを用いればよいのでしょうか。

島田 まずはスマホの導入が第一だと考えます。

これまで医療現場のコミュニケーションを支えてきたのはたしかにPHSですが、スマホに切り替えれば、内線通話機能や、チャットツールなど多様なコミュニケーションツールを活用できます。

1対1だった情報共有を、必要な関係者全員でリアルタイムに行えるようになるんです。

また、医療の現場では、医師の診療中に看護師が電話を掛けるといった場面が日常的に発生します。「ちょっと後でね」と言われた若手看護師が「次はいつ電話していいのか」と遠慮してしまうという話もよく耳にします。

こうした日常のコミュニケーションを改善することは、若手人材の採用や定着にも影響を与えます。

日常生活ではスマホやコミュニケーションアプリを当然使っているが、職場で使えないとなるとコミュニケーションストレスが日々蓄積します。

実際、SNSで「スマートフォンを導入しました!」と発表し、若手人材の確保に成功している病院も増えています。

現在、病院全体のPHSをスマホへ切り替えた医療機関の割合は10%程度と言われています。まだまだ伸び代がありますので、働き方改革の第一歩として注力しています。

コミュニケーションDXが生む、医療働き方改革

──スマホの導入のみで働き方改革は進むのでしょうか。

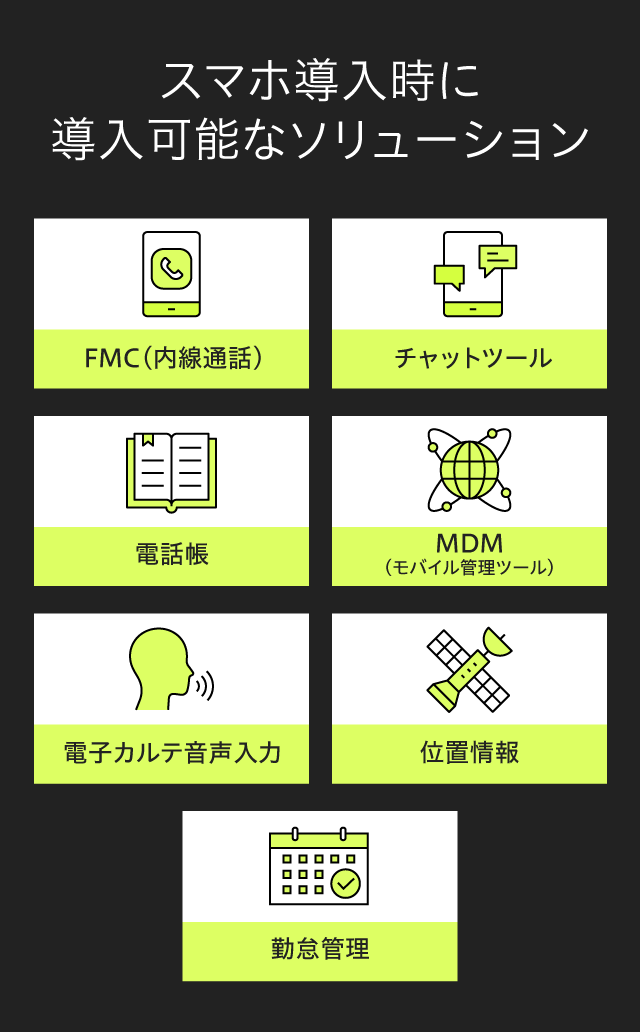

井上 スマホの導入が第一歩というのは揺るぎませんが、スマホを起点にさらなる生産性向上を後押しするため「メディカルパックbyドコモビジネス」や、病院が求める機能をオールインワンで提供する「メドコムサービス from NTT Communications」という包括的なソリューションパッケージを提供しています。

グループウェアやセキュリティ、カルテの音声入力など、様々なアプリを束ねたプラットフォームをパートナーと共に構築しています。

また「メディカルパックbyドコモビジネス」は病院側のニーズによって必要な機能を取捨選択できるようにしています。

従来の働き方を踏襲したい部分はそのままに、優先順位の高い課題から段階的に導入できるように、要望に応じて柔軟にカスタマイズしながら働き方改革を後押ししています。

──実際に「メディカルパックbyドコモビジネス」を導入している企業の働き方改革は進んでいるのでしょうか。

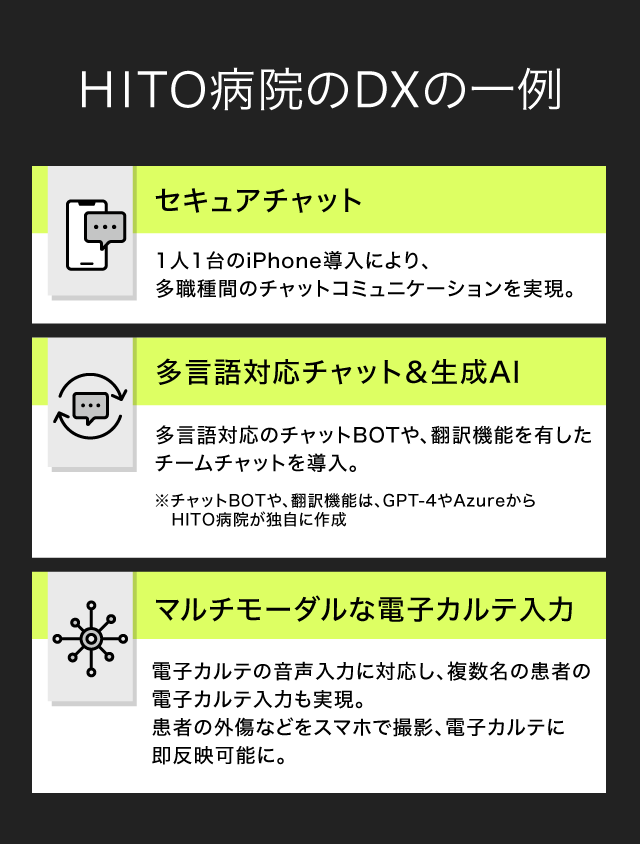

島田 弊社が病院DX推進プロジェクトに参画している例ですと、四国中央市にある社会医療法人石川記念会 HITO病院さまが特徴的です。

例えば、病棟看護師が対面で、朝・夕それぞれ15分程度かけていた申し送り業務を、1人1台のスマホ導入によりすべてチャットでの情報共有に切り替えました。

チャットによるコミュニケーションの効率化と合わせて、1日100分の時間を創出。看護部門全体での時間外労働が年間6,000時間削減されています。

──6,000時間の削減で、どんな結果が生まれていますか。

島田 本来業務である患者ケアに専念できるようになっています。

例えばHITO病院さまは「多職種協働セルケアシステム(R)」と呼ばれる、病棟を細分化し、多職種で患者をケアする体制を実現しています。

看護師や理学療法士、介護士など多職種間で協業するためには、お互いの業務を深く理解する時間を要しますが、この時間の捻出につながっています。

また、スマホを媒介に業務が可視化しやすく、コミュニケーションが容易に取れることも、業務理解を深めることの後押しとなっています。

さらに看護師の教育にも好影響を与えています。

業務が可視化しやすくなったことで、看護部長が行う管理業務が効率的になり、現場に足を運びやすくなりました。

多忙な看護師長・副師長がスタッフのヘルプに回れるなど、従来、手がまわらなかったスタッフ教育にも、余裕をもって対応可能になっています。

また、HITO病院さまでは独自に、外国籍の医療従事者とコミュニケーションするためにチャット上で生成AIを活用した同時翻訳ツールを稼働させたり、医療従事者が疑問に思ったことをチャットボットに質問できたりと、先進的な取り組みも続けています。

──先ほどお聞きした、電子カルテの入力業務に時間が費やされている課題も克服できているのでしょうか。

島田 「メディカルパックbyドコモビジネス」に含まれているAI音声認識技術の導入で大きな効果を上げています。

医療用語に特化したAI音声認識エンジンとスマートフォンアプリで、従来は患者1人当たり5分程度かかった入力作業が、音声入力を活用すれば20秒程度で完了します。

HITO病院さまの働き方改革において注目すべきは、人材定着効果です。新卒看護師の1年以内の離職率は4年連続でゼロを達成しています。これは業界の常識を覆す数字です。

井上 音声認識に限らずAIの活用も今後大きく期待されているテーマです。病院の業務は大きく分けて、医療行為そのものと間接業務(オフィスワーク)で成り立っています。

医療行為へのAI活用はまだ研究段階ですが、間接業務の効率化には他業界で進んでいるようなAI活用のノウハウが十分応用できると考えています。

例えば、看護部長が行う看護師のシフト作成業務。

資格保持者の配置、夜勤の連続回数制限、本人の希望など複雑な諸条件をAIに学習させ自動化することで、従来30時間かかっていた業務を数時間に削減することができたという実証結果も出ています。

病院経営の約半分は人件費です。労働集約型の医療現場では、人材の効率的な活用が経営を左右するといっても過言ではありません。

今後、医療ニーズが増す一方で、医療従事者が減ることを考えると、患者へのケアが行き届く病院をいかに維持するかは、病院経営においても重要なイシューだと言えます。

「導入率10%の壁」どう超える

──お話を聞くに、導入しない手はないように感じますが、どんな障壁があるのでしょうか。

島田 医療は命を扱う現場です。医療事故への懸念から「新しいこと」に抵抗感があるのは否めません。

また病院の経営陣は基本的に「医療の専門家」です。

患者の「集客」にもドクターの「定着」にも最新の医療機器の導入が効果的と考え、最先端の技術や医薬品への投資に関心が向きやすいことも、コミュニケーションDXに目が向きづらい要因の1つと考えています。

井上 またセキュリティも課題ですね。「スマホやクラウドは危険なのではないか」という意識が根強く、アナログな運用にとどまりがちです。

たしかに病院は「要配慮個人情報」を扱うため、高いセキュリティレベルが求められる業界です。

ドコモビジネスでは、特に機密性の高い情報については、病院と当社のクラウド間を誰も介入させない「閉域経路」で結ぶなど、利便性と安全性を両立させる通信ソリューションをご提供しています。

──では、現状を変えていくために、どんなことに取り組まれていますか。

島田 地道に聞こえるかもしれませんが、一つ一つの病院に地道に向き合い、しっかりと説明し、導入後もサポートしていくことです。

そのためには、当社のお客さまがいかに安心してサービスを利用しているのかを広めていきたいと考えています。

医療業界に限らず、業務を遂行する上で、これまで培ってきた価値観を覆すのは簡単なことではありません。ただ同業界内での先行事例や、その評判がきっかけとなり一気に潮目が変わる瞬間がくると思っています。

──きっかけになりそうな、事例があるのでしょうか。

島田 当社がDX支援を手掛けた代表例では長野県の社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院さまが挙げられます。

同院は、8,000以上ある日本の病院の中で、約2,600の加盟病院を持つ医学団体「日本病院会」で会長を務める相澤理事長が経営されています。

同院のDX推進室の方々と現場の課題を一つ一つクリアし、当初は診療端末専用で利用していたスマホも、今では内線通話やモバイル電子カルテアプリなど多機能を有する業務用端末に進化しています。

また、手術センターで勤務する医療従事者のオペレーション改革にもチャレンジしています。

手術センターという業務の性質上、今までの情報伝達は主にPHSで行われてきました。ただ、看護師の方から「インカムであれば現場のオペレーションを効率化できるのでは」という声があがり、同院でスマホと連動したインカムサービスを導入しました。

手術センターでは職員同士の状況をタイムリーに共有することが難しかった。

さらに、患者さんのベッド移動や体位変換など、複数人の協力が必要な場面で、スムーズにサポートを要請する手段に課題がありました。

これらの課題に対し、ハンズフリーでリアルタイムに一斉周知できるインカムは有効です。実際に手術センターのメンバーのオペレーションを変えるコミュニケーションDXの打ち手となりました。

緊急対応が求められる手術センターでのインカムアプリの活用シーン。ハンズフリーで一斉に連絡ができ、スムーズに看護師同士がサポートしあえる体制を構築。

看護師の状況(出勤/ベッド等)は電話帳アプリで確認できる。

相澤病院さまのスマホ活用法を私たちは「相澤モデル」を呼んでおり、他の医療機関にとっても大きな参考事例となっています。

驚きと、幸せを、つなぐ

──コミュニケーションDXが浸透し、働き方改革が実現されれば、日本の医療の未来は明るくなるのでしょうか。

島田 いずれ病院の半分は統廃合される可能性があると言われている中で、難しい問いですね。

特に地域では収益が伸びず、診療報酬も低い状況です。DXによる効率化を進めていかなければ、都市圏と地域の医療格差はさらに広がってしまう。

ただドコモビジネスの強みは、全国展開可能な支援体制にあります。47都道府県をはじめ、全国54カ所に営業拠点を構えています。

地域の医療機関に密着したサポートを提供できますし、全国の導入事例から得られたベストプラクティスの共有もできる。

また個別のプロダクトの提供のみだと「点」の支援に止まってしまいますが、私たちはネットワークやスマホ、アプリ、運用サポートまで包括的な支援が可能です。

まずは「安心して何でも相談でき、かつすぐ側にいる存在」として、医療現場の課題に向き合っていくつもりです。

それが達成できたら、その先にある、病院同士の連携強化なども支援していくつもりです。

──病院同士の連携ですか?

井上 医療従事者が減り、高齢化が進む中で、すべての病院が同じ機能を持つことは現実的に難しくなっています。高度な医療を担う病院、一次診療を担う病院など、役割分担を進める方向に医療業界全体が向かっています。

そのためには、患者のカルテのデータを受け渡したり、医者や看護師免許を持つ人材同士でシフトを連携したりといった病院同士をつなぐコミュニケーション基盤の構築が求められます。

ドコモグループはグループビジョンに「つなごう。驚きを。幸せを。」を掲げていますが、まさに医療はこの目標を達成する価値の高い現場です。

スマホなどを通じて病院内の人と人を効率的に「つなぐ」ことはもちろん、それに止まらず病院と病院を「つなぐ」。さらに病院と地域を「つなぐ」ことで、日本の医療現場の課題解決に尽力したいと考えています。

豊富なソリューションと全国のサポート体制を持つドコモビジネスだからこそ、その実現に貢献できると確信しています。

執筆:長谷川賢人

撮影:大橋友樹

デザイン:髙木菜々子

取材・編集:山口多門

NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

2025-03-21 NewsPicks Brand Design

JP

JP