■第1回からご覧になりたい方はこちら

世界を驚かせた衛星「僕らはふつうの町工場のおっちゃん」(第1回/全3回)

1963年福岡県生まれ。化学品の分析会社などを経て、父が経営する睦美化成に入社。1997年に社長就任。2007年に円陣スペースエンジニアリングチーム「e-SET(イーセット)」を結成し、理事長に就任。地元企業13社とともに宇宙産業の育成に取り組む。

産業空洞化への危機感

2005年、福岡県久留米市で中小製造業の若手経営者らによる交流団体「円陣」が立ち上がりました。その背景にあったのは、長く続く景気の厳しさです。

1990年代以降、円高や人件費の高騰、国内需要の伸び悩みなどで、日本の大手製造業が中国や東南アジアなど海外に生産拠点を移していました。部品なども海外から安く輸入する流れが強まり、九州の下請け工場の受注環境は悪くなるばかりでした。

「この状態が続けば、地場産業は完全に空洞化してしまう」――そうした危機感は、地場企業の間でいよいよ強まっていたのです。當房社長は当時、地域の経営者らが持っていた共通認識をこう語ります。

「何でもかんでも中国に行ってしまっていた時代だったので、もう本当に仕事がなくなっちゃうという危機感は、みんなにありました。それがどこまで、どれくらいのスピードで進むのかもわかりませんでした。さらに、将来的にものづくりの担い手もいなくなるという問題意識もありましたね。九州で育った若者は、九州で働く場が不足しているため、東京や大阪に行ってしまいますから。若くて優秀な働き手を集めるには、給料を高くすればいいということだけでもない。それも大事な要素ではありますが、やっぱり魅力的な仕事というか、受け皿となる産業自体が必要だと考えていました」

九州は北部で産出される石炭を基盤に、明治時代の鉄鋼業に始まり、自動車や造船などさまざまな産業が育ってきました。その代表的な企業のひとつがブリヂストンです。同社は1931年、久留米市で設立。当時、日本では珍しかった自動車用タイヤの製造・販売を始め、国内トップの地位に上り詰めて世界に進出しました。本社は東京に移りましたが、いまも久留米市にはグループを支える生産拠点があります。

また、高度経済成長期を経て日産自動車など大手メーカーの製造拠点も九州に相次ぎ開設され、水資源が豊かで人的コストも安かったことから、半導体の生産も集まってきました。ただ、そんな九州のものづくり産業も過酷なグローバル競争からは逃れられなかったのです。

円陣は当初、ロボットや自動車など既存の主流産業で新しいものづくりの道を切り開こうと考えました。しかし、現実は甘くはありませんでした。

「大学の先生に相談をしたり、新しいものを作ろうとしたり、いろんなことをやりました。でもことごとく、やろうとしたことには先行する事例がありました。レッドオーシャンの分野なので、そこに新しいチャレンジをするのはなかなか難しいなと感じました」

面白くて、注目される分野で、なおかつ地域の良さが出せる。そういう産業があれば、若者が流出せずに九州に残って働いてくれる。當房社長ら円陣のメンバーは、そんな理想を描きながらも答えが見いだせずにいました。

“宇宙”との出会い

転機となったのが、2007年3月に九州大学での講演会に参加したことです。宇宙ビジネスは中小企業でも参入のチャンスがあるという趣旨の内容でした。それまで宇宙とはまったく縁のなかった當房社長らは、目からウロコが落ちる思いでこの話を聞きました。

「講演会をきっかけに航空宇宙工学が専門の九州大学の花田俊也教授と出会い、講演会後に花田先生のところにメンバー3、4人で行きました。そして、『宇宙のことを僕たちもやってみたいので一緒にやらせてもらえませんか?』と思いをぶつけました。ちょうど当時、九州大学で衛星開発のプロジェクトが進んでいたのです。そうしたら、『あなたたちのような“ものづくり”のプロがいてくれると非常にありがたいね』と言っていただいて。宇宙のことができるなんて、夢にも思ってなかったので、すごく舞い上がっちゃってね。ぜひやらせてください、一緒にやらせてください、という話になったんです」

九大とのネットワークができ、當房社長ら円陣のメンバーは宇宙に関する勉強会に定期的に通うようになります。もちろん、メンバーたちは自動車や機械には詳しくても、宇宙のことはわからないことばかり。最初は何について話しているのか、理解できなかったといいます。

宇宙産業は、まだまだ未成熟な分野です。世の中で事業を手がけている人が少ないぶん、自分たちがやる価値は十分ある。そんな思いを抱いて勉強会に足を運び、宇宙について素人だったメンバーたちは、知識を少しずつ身につけていきました。

當房社長らは宇宙産業への参入に本腰を入れようと2007年、円陣の十数社で宇宙開発チーム、円陣スペースエンジニアリングチーム「e-SET(イーセット)」を立ち上げました。2012年には、これをNPO法人化しています。

「当時、メンバーは創業2代目、3代目の若手で、これからトップになるよっていう20~30代の人たちが集まってできた組織でした。未来を見据えて、いまから産業をつくっていこうという熱意がありました。最初に『おカネにはならんよ』という話もしましたが、『いや大丈夫、ダメだったらダメでいいやん。やらなきゃ何も始まらんよ』と言ってもらえて、みんなで突っ走ることになったんです」

衛星のテスト機づくりで手応え

2009年、九大を中心に進められた地球観測超小型衛星「QSAT-EOS」(愛称:つくし)の開発プロジェクトが、文部科学省の事業として採択されました。九大が培ってきた衛星の技術をもとに、佐賀大学や九州工業大学、QPS研究所などが協力して小型衛星を宇宙に打ち上げるというものです。

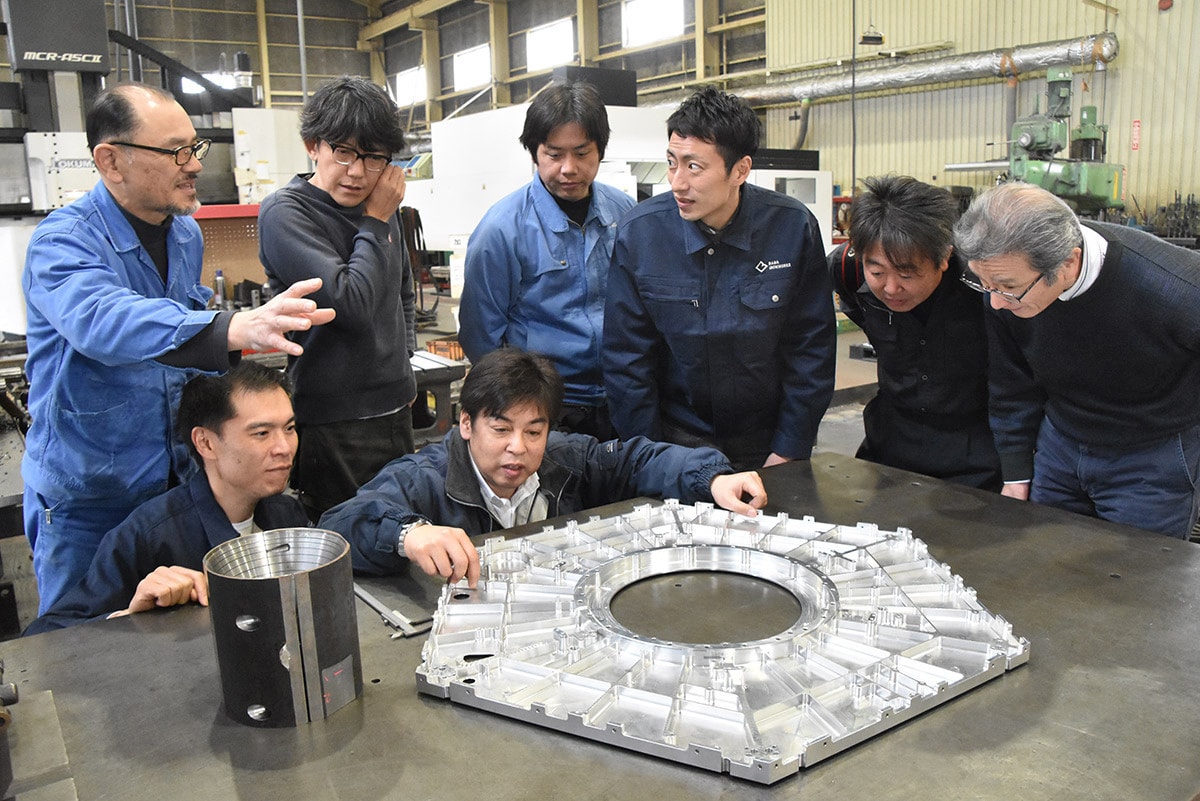

そこで、イーセットは試験用の構体づくりを依頼されます。宇宙のものづくりにかかわるビッグチャンスが到来したのです。

「完全にビジネスとか関係なし。とにかく実績を積みたかったので、材料代ぐらいしかもらいませんでした。だから破格の値段で、試験構体をつくりました。まず試験用の構体で振動試験とかいろんなことをやって、問題がなかったらフライトモデル(実際に宇宙に行く実機)をつくるという順番です。なので、とても大事なところを任せてもらったわけです。非常にありがたかったです」

無事に試験用の構体をつくり、それがフライトモデルの開発に生かされて、2014年11月にプロジェクトの衛星は宇宙へと飛び立ちました。イーセットがつくったものが実際に宇宙に上がるわけではありませんでしたが、形状や大きさは実機と同じ。當房社長らメンバーは、自分たちのものづくりに自信を得ました。

「実際に宇宙には上がりませんでしたけど、それが問題ではなくて、僕らがつくれるかどうかが問題だったんですね。なので、まずそこをクリアしていこうということで構体をつくったわけです。最終的に試験とかもパスしたので、これで次はいけるねという手応えがありました」

宇宙のものづくりへ本格参入

QSAT-EOSのプロジェクトのなかで出会ったのが、QPS研究所の創業者で九州大学名誉教授の八坂哲雄さんです。

八坂さんは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所の前身である東大宇宙航空研究所でロケット開発に携わり、日本電信電話公社(現・NTT)の研究機関でも通信衛星を開発。日本の宇宙開発の第一人者として、1994年に九大工学部の教授に就任しました。

八坂さんは「九州にはロケットを打ち上げる射場が内之浦や種子島にあるのに、宇宙産業がないのはもったいない」という問題意識を持ち、2000年代前半から九州各地の企業に声をかけて衛星開発プロジェクトで協力関係を築いていました。

そんな八坂さんは、九大教授を退官後の2005年に仲間とともにQPS研究所を立ち上げたところでした。そして、QSAT-EOSのプロジェクトを先導するなかで目に留まったのが、イーセットのメンバーだったのです。

「九州に宇宙産業を根づかせたい」――そんな志を共有する久留米の町工場の次世代リーダーたちと八坂さんは意気投合し、QPS研究所とイーセットの連携体制ができあがりました。

イーセットは、最初のうちは九大の学生らの研究開発をサポートする後方支援部隊でした。そこから宇宙に関する知識やノウハウを蓄積し、実際に衛星のものづくりの中心的役割を果たす立場にまでなっていきます。

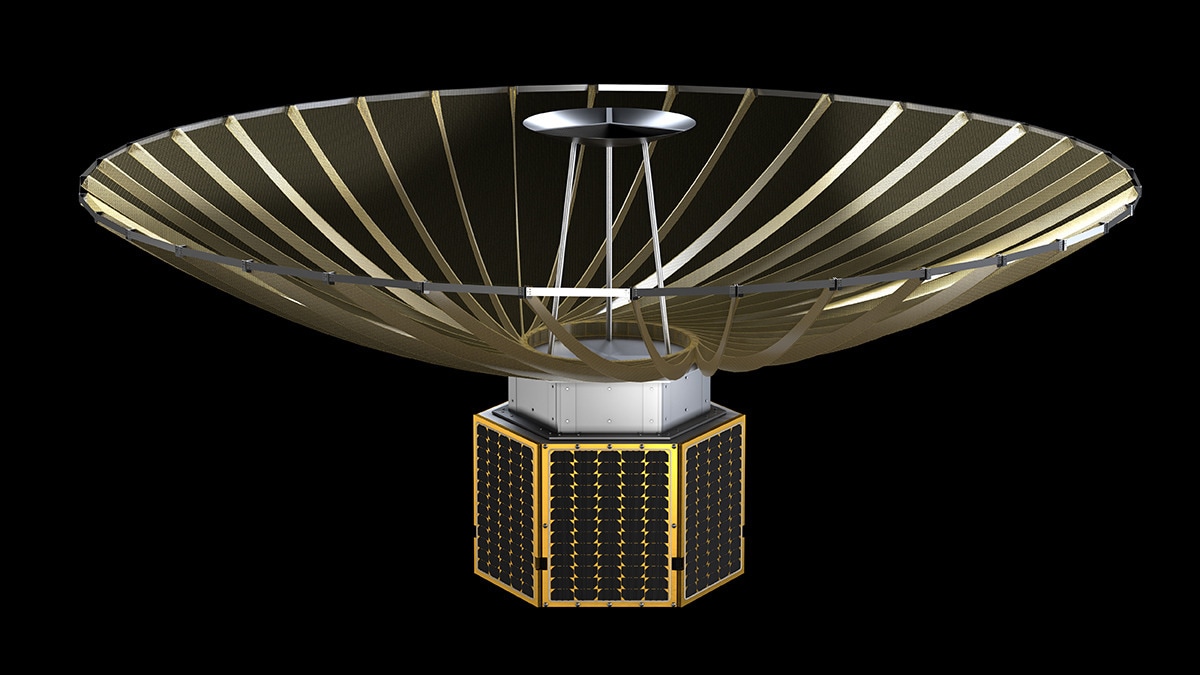

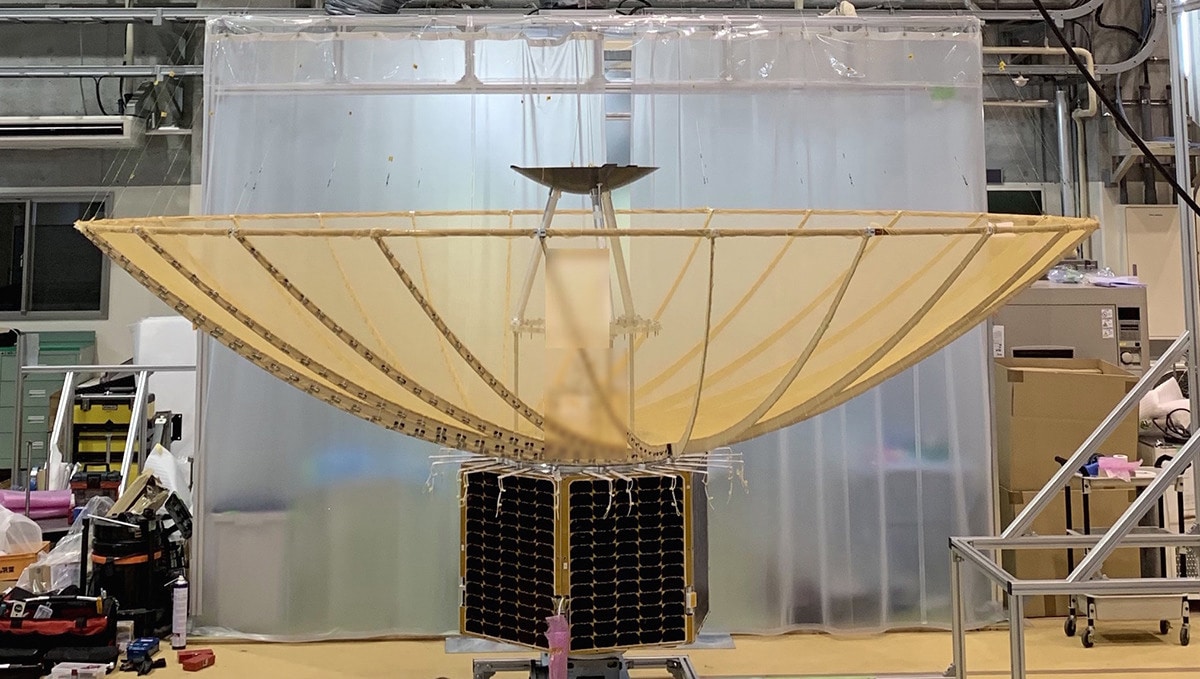

それが、QPS研究所が2019年に打ち上げを成功させた、小型レーダー衛星の初号機「イザナギ」の開発・製造です。イーセットは技術面だけでなく、人的なネットワークを生かして開発に協力しました。

“手弁当”で試行錯誤を続けてきた衛星開発は、いまようやく収益化の道が見えてきました。そして彼らの「九州で宇宙産業を根づかせたい」というビジョンの達成に向けた取り組みも、いま急速に広がりをみせています。

※第3回に続く

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。

取材・文:栗原健太

撮影:日高康智

編集:鈴木毅(POWER NEWS)

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

タイトルバナー:日高康智

JP

JP