1963年福岡県生まれ。化学品の分析会社などを経て、父が経営する睦美化成に入社。1997年に社長就任。2007年に円陣スペースエンジニアリングチーム「e-SET(イーセット)」を結成し、理事長に就任。地元企業13社とともに宇宙産業の育成に取り組む。

悲願の6号機打ち上げ成功

2023年6月13日、福岡市のパブリックビューイング会場にはQPS研究所のほか、衛星の製造にかかわった地元企業の関係者ら約30人が朝早くから集まりました。モニターには米カリフォルニア州にある宇宙軍基地からの中継映像が映し出され、参加者は緊張した面持ちで発射を待ちます――。

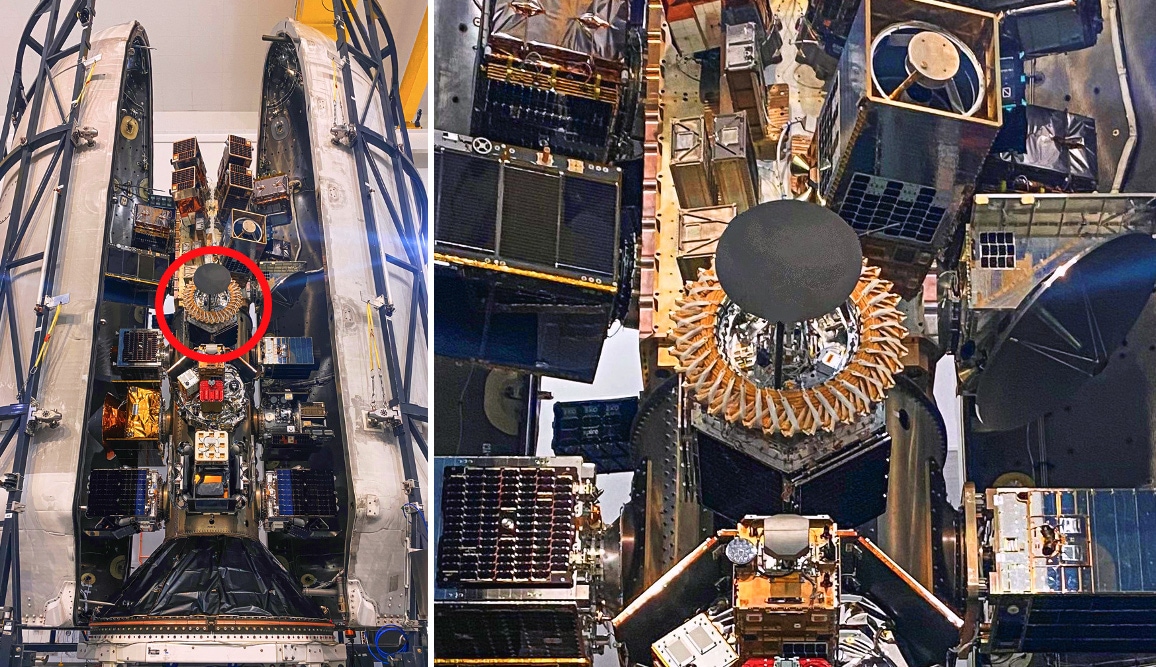

そして日本時間午前6時35分、QPS研究所の衛星を載せた米スペースX社のロケットが発射。ロケットは大きな火を噴いて空に舞い上がり、あっという間に宇宙空間にたどり着くと、会場は大きな拍手に包まれました。

79分後に衛星は軌道に投入され、午前9時30分ごろには初交信にも成功。打ち上げから約21時間後には、彼らのコア技術である折りたたみ式アンテナを展開することもできました。

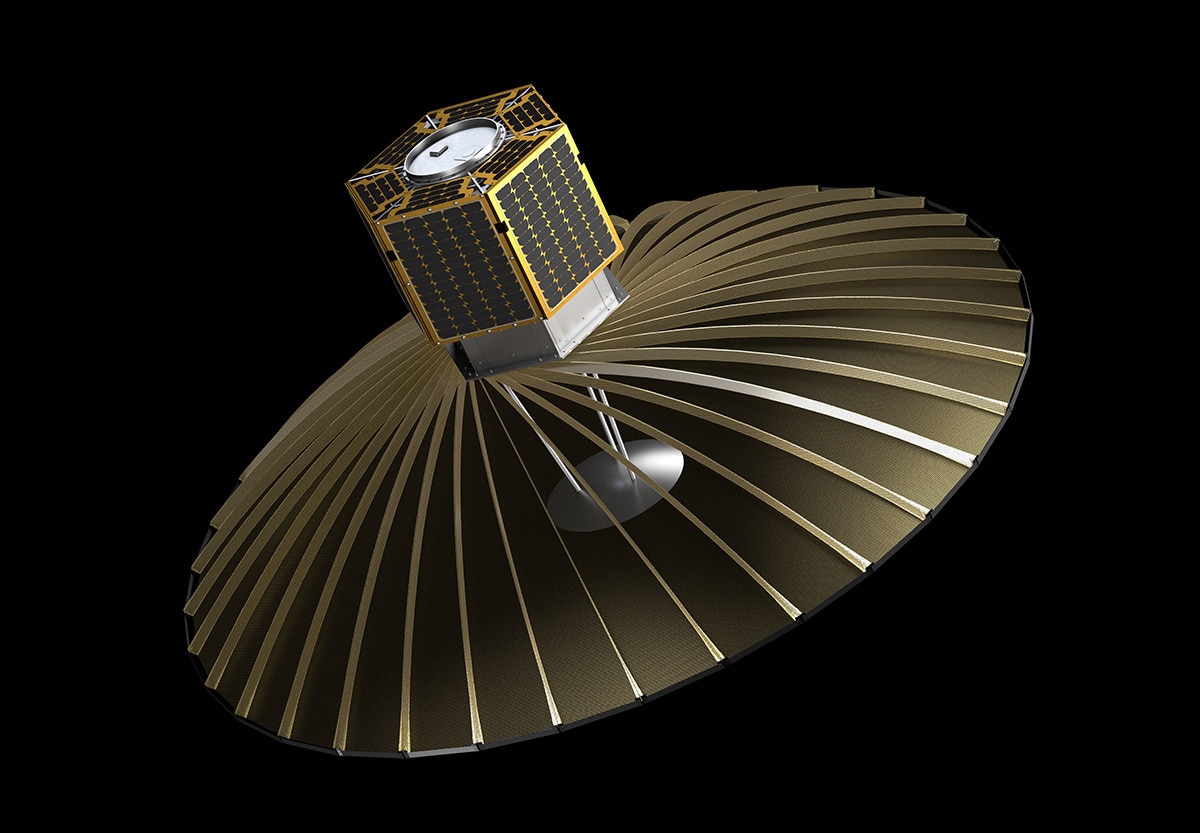

この衛星は、小型レーダー衛星の6号機「AMATERU-Ⅲ」(アマテルスリー)です。高度500キロ台という国際宇宙ステーションよりも高い位置を飛びながら、地上に向けて電波を照射し、その反射波を受信して処理します。これによって地表の状況を確認したり、ビルなどの構造物の変化をつかんだりすることができるのです。一般的な光学カメラ式の観測衛星と異なり、夜でも悪天候の日でもデータ取得が可能なのが強みです。

QPS研究所の小型レーダー衛星は、それまでのレーダー衛星と比べて質量は約20分の1の100キロ台、製造コストは約100分の1の数億円で製造することができます。初号機の打ち上げは2019年。圧倒的な小型化とローコスト化を約1年間という短い開発期間で実現し、一躍、世界から注目される宇宙ベンチャーになりました。

そして、この小型レーダー衛星の開発・製造を担っているのが、パートナーである地場の中小企業です。25社以上の企業がかかわり、そのうち21社が九州にあります。まさに「オール九州」でつくられた衛星だといえます。

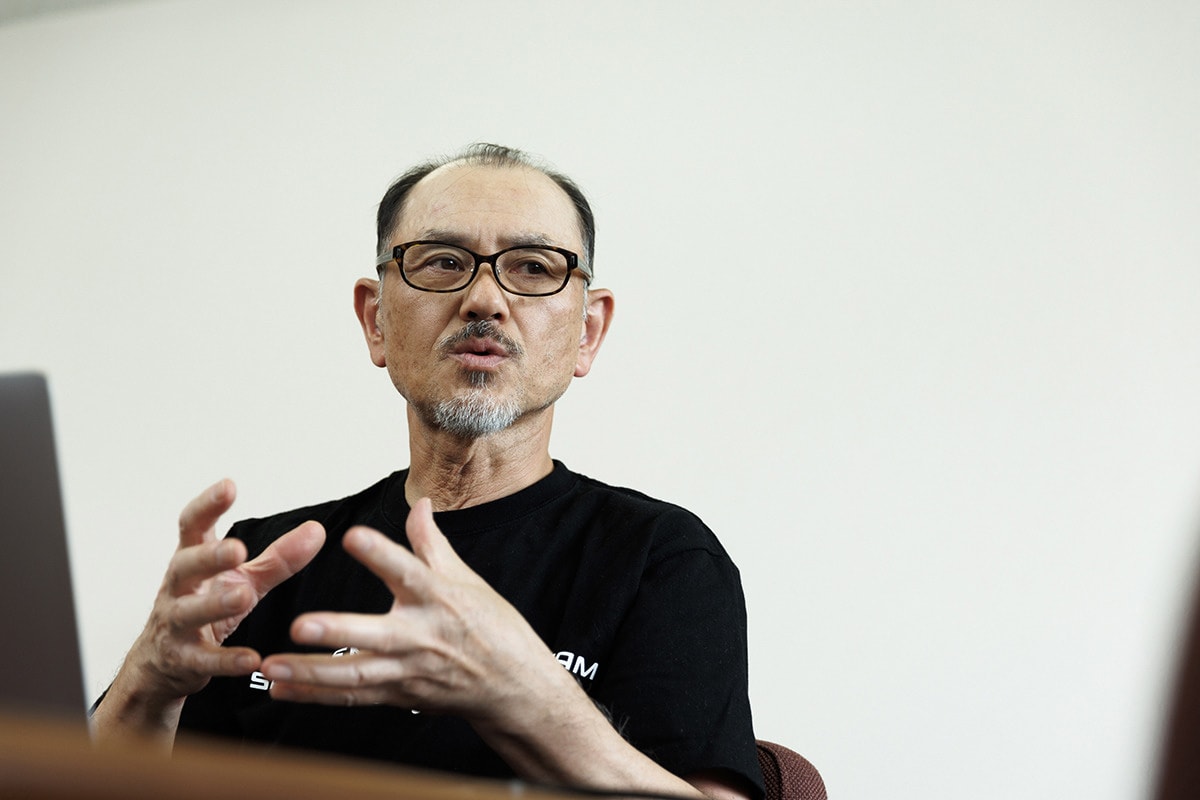

福岡県久留米市のフッ素樹脂加工メーカー・睦美化成の當房睦仁社長(59)は、その地場企業のまとめ役となっている中心人物です。

2007年に地場の中小企業十数社による宇宙開発チーム、円陣スペースエンジニアリングチーム「e-SET(イーセット)」を立ち上げ、理事長として活動しています。

衛星に生きる九州のワザ

「九州は、北には北九州の鉄鋼業、東は大分県の重化学工業、西は長崎県の造船業があります。南は熊本県、鹿児島県の半導体などのハイテク産業が発展しています。ちょうどその中心にある久留米市は、ハブになるエリアです。そういう地理的特徴があり、非常に優秀な中小企業が多いのです」(當房社長)

さまざまな産業が集まる九州。そこでものづくりの道を追求してきた中小企業の技術力がQPS研究所の衛星をつくっているのです。

衛星の電源系を担当するのが、昭和電気研究所(福岡市)です。宇宙空間に飛び立った衛星は、太陽電池パネルで電力を蓄え、それを同社の電源ユニットで制御します。衛星全体のセンサー類も、この電源ユニットから配線でつないでいます。まさに衛星の心臓部といえる技術的な部分を担いました。

宇宙では、強烈な太陽光が降り注ぐときは衛星の表面が高熱になる一方、地球の影に隠れるときはマイナスに冷え込みます。もちろん重力もありません。さらに打ち上げ時には、大きな振動に耐える必要があります。

そうした厳しい環境下でもトラブルなく動作するように、電源の構造や回路設計など何度もテストを繰り返して練り上げました。同社の営業担当者は「これまで自動車、製鉄、半導体など、あらゆる業界向けにオーダーメードで電源機器の開発をしてきました。顧客のニーズにきめ細かく応えてきた開発力が衛星に生かされています」と語ります。

衛星の歯車をつくるのは、津留崎製作所(久留米市)です。社長を含めて従業員4人の小さな町工場で、一般機械や農機具向けなどの歯車を得意としています。一般的な歯車の素材は、多くが鉄やアルミですが、重くなるという欠点があります。宇宙の真空状態で空気の膜がない環境では、滑らかに動くこともできません。そこで、津留崎製作所は重量が鉄製の4分の1ほどしかない特殊なプラスチック製の歯車を製作。真空かつ高温でも動く性能を実現し、QPS研究所の衛星に採用されました。

100キロ台の衛星を支える機体全体や、動作部分の設計と組み立てを担ったのがオガワ機工(久留米市)です。ブリヂストン発祥の地の久留米市で、タイヤの搬送で培われた搬送技術をもとに、オーダーメードでものづくりに取り組んできました。「牛乳パックを整列させて箱詰めする機械」など、顧客の困りごとを丁寧にヒアリングしてそれに応える技術力が生かされています。

このほか、ゴム製品を担当するマルナカゴム工業(久留米市)や、軽くても強度がある衛星フレームを製造するウメダ(福岡県筑後市)など、多彩な企業がQPS研究所の衛星づくりを支えています。

ニッチな技術を結集

QPS研究所の衛星はなるべく高額部品を使わず、一般に市販されている民生品を多く使っています。コストを抑える目的に加え、特殊な部品は入手が難しく、衛星を量産しにくくなるからです。いかに一般的な部品で小型かつ軽量のレーダー衛星をつくることができるか、その難しい挑戦にオール九州でチャレンジしました。睦美化成の當房社長は、チームの強みをこう表現します。

「皆さん、いろんな分野を経験しています。なので、技術の蓄積が深いんですね。それぞれされていることは、すごく狭くてニッチなのですが、奥行きがすごく深いです。なので、『その経験があれば、宇宙の分野でも絶対にできるよね』という自信があったのです」

もちろん開発の過程では、メンバー内だけでは解決できない課題もありました。そのひとつが、パラボラアンテナの骨組みに張る金属のメッシュ材です。

QPS研究所の衛星に搭載された大きなおわん型のパラボラアンテナは、打ち上げ時はコンパクトに折りたたんで収納します。この構造にすることで、世界トップクラスの高精細小型レーダー衛星を実現しています。

そして、その仕組みのために欠かせない、メッシュ材をきれいに縫製する技術が、チーム内になかったのです。どこかに協力してもらえる高い技術の企業はないか――當房社長らは、地元のツテをたどって探し回りました。

「縫製とか僕たちはやったことがありませんでした。チーム内では絶対に無理だということになり、とにかくやってもらえる企業を探しました。ようやくたどり着いたのが、カネクラ加工(福岡県大川市)さんです。車で30分ほどの、意外と近い場所にあったんです。自動車のトランスミッションにシフトレバーがありますね。握る部分が丸みを帯びていて、そこに革シートを貼るのはすごく難しい技術なのです。カネクラ加工さんはその立体縫製をされていました。衛星アンテナのメッシュ材について相談したら、そんな縫製はうちもやったことないと。ぜひ一緒にやってみませんかというお話からスタートし、試作を何回か繰り返していきました」

持てる技術を結集して、設計から部品づくりまで心血を注ぐ。足りないところは外部の企業に協力を頼み、最初は断られても熱心に口説き落とす。「なんとか衛星を完成させて宇宙に飛ばしたい」――そんな町工場の親父たちの思いが、世界トップクラスの小型レーダー衛星の開発を実現させたのです。

「僕らはこれまで金属を切削加工したり、それを組み立てたりとか、いろいろなことをやってきました。でもそれって、僕らでなくてもできることなんですね。僕らは、ふつうの町工場のおっちゃんたちなんですよ。決して、特別な何かがあるわけではない。そんな僕らが衛星を開発・製造できたのは、九州大学やQPSさんと一緒にやって、いろんな宇宙のことを学び、ものづくりができるようになったからです。特別じゃなくても、全然できる。QPSさんのような宇宙のプロのベンチャーと組むことで、ものづくりのプロである僕たちの技術が生かされたのです」

量産化に向けて本格スタート

QPS研究所は、「2025年以降に36機体制で観測する」という目標を掲げています。この衛星ネットワークを使って、地表を平均10分間隔で観測してデータを提供するサービスを始める計画です。

このサービスが実現すると、たとえば大きな地震や台風などが起こった際、被害の状況を衛星のデータですぐに把握できるようになります。災害復旧やインフラ整備、損害保険など幅広い分野での活用が期待されています。

あるいは将来的には、リアルタイムに道路状況がわかったり、施設やお店の混雑の程度がわかったり、ふだんの生活で活用されるかもしれません。

衛星は、2019年に初号機、2021年に2号機の打ち上げに成功しました。しかし、2022年には3、4号機を積んだ宇宙航空研究開発機構(JAXA)の小型ロケットが打ち上げに失敗し、機体もろとも空中爆破されました。5号機は打ち上げを契約した米ヴァージン・オービット社が経営破綻したため、まだ打ち上げに至っていません。

今回は、悲願と言える6号機の打ち上げ成功です。QPS研究所の大西俊輔社長が「衛星としてはここからが本番で、安心と緊張が半々です」とコメントしたように、今後は年間4機の生産台数を10機に増やし、計36機の衛星ネットワーク構築に向けて事業を本格的に加速させていきます。

地場の中小企業による宇宙開発チームを引っ張っている當房社長も、改めて気合を入れています。

「僕らが宇宙産業に参入を始めて16年が経ちました。それくらいの時間が経っていますが、僕らは“近道”だったと思っています。まだ九州で宇宙分野が産業化できているとはいえませんが、その道のりの途中にはいます。九州に宇宙産業を育てるために、今後もQPSさんのビジョンのもとにものづくりを続けていきます」

もともと、それぞれの本業の分野でものづくりをしていた町工場の親父たち。こうして衛星開発で宇宙分野に参入するまでには、地場産業が衰退するなかで“生き残り”をかけてもがき、試行錯誤を続けてきた歴史がありました――。

※第2回に続く

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。

取材・文:栗原健太

撮影:日高康智

編集:鈴木毅(POWER NEWS)

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

タイトルバナー:SpaceX

JP

JP