1.Appleやダイソンも実践するデザイン経営

かつて高度な技術力に裏打ちされた日本製品は「メイド・イン・ジャパン」として世界の市場を席巻してきました。しかし市場が成熟し、モノやサービスが均質化した現在、その栄光は過去のものになりつつあります。

国内市場に目を向けてみても、少子高齢化や環境意識の高まりの影響から、大量生産・大量消費の風潮は影を潜め、内需拡大もうまくはかどりません。モノがあふれる社会のなかで、消費者は機能や品質だけでなく、商品にさらなる付加価値を求めるようになったのです。

このような状況に危機感を抱いた経済産業省・特許庁は、2018年に「デザイン経営宣言」(※)を発表しました。デザイン経営とは、デザインの力を活かして企業のブランド力やイノベーションを高め、競争力を向上させるという手法です。欧米ではすでに有効な経営戦略として広く実践されています。

※経済産業省・特許庁「デザイン経営宣言」

代表的な例がAppleやダイソンです。Apple製品は高い操作性と無駄を省いたシンプルなデザインが消費者の共感を呼びました。ダイソンはサイクロン式掃除機や羽のない扇風機など、独創的なデザインが持ち味です。両社ともに経営者がデザインに深くかかわり、唯一無二のブランドイメージを築いたことが世界的な成功に結びつきました。

2.「デザインへの投資は4倍の利益が得られる」というデータも

Appleやダイソンがデザインによる優れたブランドイメージを築いた一方で、経済産業省によれば、日本企業の多くはデザインに対する自信と意識が低いとされています。では、日本企業がデザイン経営をはじめるとすれば、どこから手をつけていけばよいのでしょうか。

経済産業省・特許庁が示す2つのデザイン経営の必要条件(※)に、その答えがありました。1つは、経営チーム内にデザイン責任者を擁立すること。さらにもう1つが、事業戦略構築の最上流からデザインを関与させることだといいます。

※経済産業省・特許庁「デザイン経営宣言」

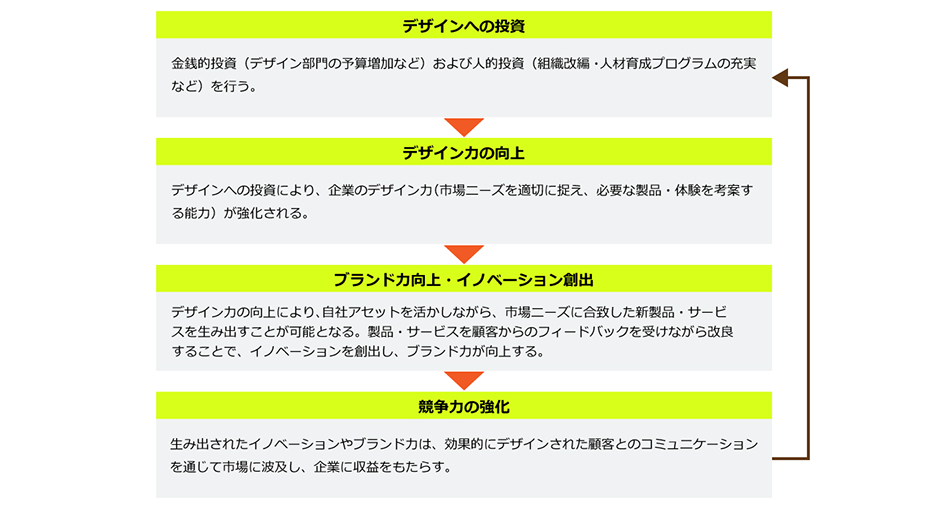

こうした「デザインへの人的投資、金銭的投資」はデザイン経営に着手するための最初の一歩となります。デザイン部門の予算を増やし、組織改編や人材育成プログラムを充実させることにより、企業の「デザイン力」の向上につながります。

ここでいうデザイン力とは、いわゆる「カッコいいデザイン」を生み出す力ではありません。市場ニーズを適切にとらえ、必要な製品・体験を考案する力のことをさします。こうしたデザイン力のある製品やサービスを市場に展開し、さらに顧客からのフィードバックを受け止めながら改良を重ねることで、「ブランド力向上・イノベーション創出」につながり、企業に収益をもたらすのです。前述の「デザイン経営宣言」によれば、デザインに投資するとその4倍の利益が得られるという調査結果もあるといいます。

3.デザイン経営への具体的な取組み方

デザイン経営は具体的にどのように進めていくべきなのでしょうか。デザイン経営への具体的な取組みとして、挙げられているのが下図です。

「デザイン経営宣言」によれば、こうしたデザイン経営を実践するためには、上に挙げた複数の取組みを一体的に実施する、たとえばデザイン⼿法で発見した顧客の潜在ニーズに対し、アジャイル型の開発プロセスでアウトプットを生み出す、というような方法が有効であるとされています。

4.中小企業の「デザイン経営」実践事例

それでは、実際にデザイン経営を取り入れて成功を収めている日本の中小企業の例(※1)を見てみましょう。

プラスチック成形品のデザイン・開発・製造を行っているある企業では、これまで顧客の仕様とおりのプラスチック容器を製作する下請け型の経営を実施してきました。しかし、そこからの脱却をめざしデザイナーを採用。自社でデザインした容器の開発に着手しました。デザイナーが直接営業にもかかわることで販路も拡大、ヒット商品も生まれて、着実に売り上げを伸ばしているといいます。

ほかにも、食卓で扱う椀や箸などの生活雑貨を製造・販売する企業では、ライフスタイルの変化に合わせた食器の必要性に注目しました。経営者が主導して「デザイン経営」のプロジェクトを立ち上げ、消費者目線に立ったオリジナル製品の開発を行ったのです。製品化に際しては綿密なリサーチによって課題を把握、その結果誕生した和食・洋食いずれにも使えるデザインの食器は大ヒット商品となりました。

どちらの場合もプロジェクトが成功したことで、社内でデザインを重視する意識がさらに高まり開発への意欲が加速されるなど、よい循環に結びついているといいます。

デザイン経営に関して、東京大学i.school共同創設者でエグゼクティブ・フェローを務める田村大氏(リ・パブリック共同代表)は、デザインシンキング(デザイン思考)を上手に導入した企業は「文化企業」になっていくと述べています(※2)。資本力や情報量、人材面では都市部の大企業に勝ち目のない中小企業や地方企業でも、「文化」でなら世界を舞台に活躍できるチャンスがあると言います。

(※2)特許庁「デザインにぴんとこないビジネスパーソンのための“デザイン経営”ハンドブック」

一般的な日本企業にとってデザインへの投資を決断することはかんたんではないかもしれません。しかし、関係ないからと疎かにしていては市場の競争力を失ってしまう可能性もあります。もし、自社のビジネスに「デザイン経営」がマッチしそうであれば、一考の余地があるのではないでしょうか。

JP

JP