1.企業の労務管理は厳格化が求められている

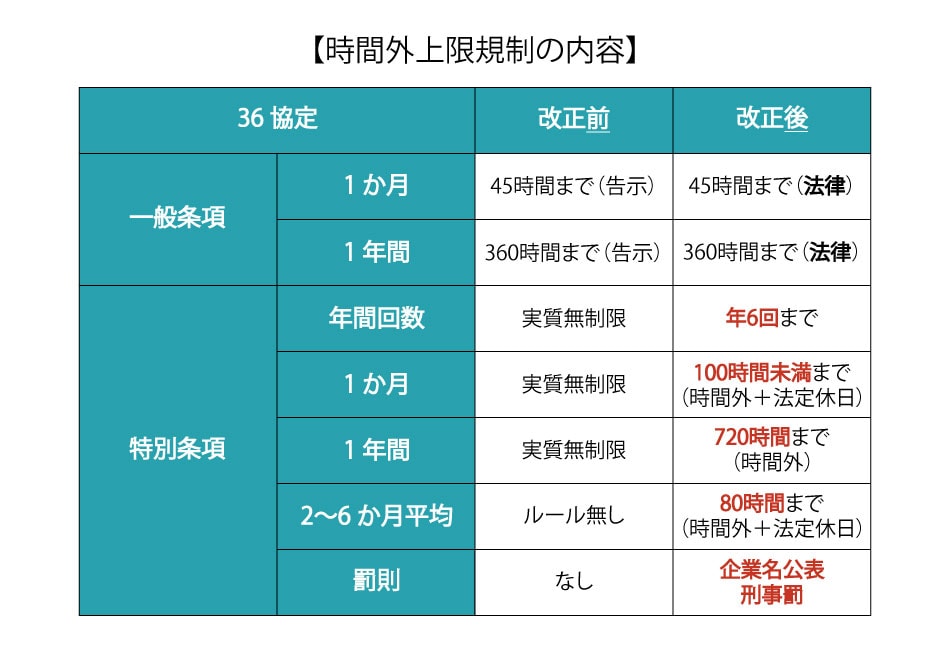

働き方改革関連法が施行されて以来、企業の労働時間管理に対する、行政の目は厳しさを増しています。なかでも、時間外労働の上限規制に関しては、原則として月45時間、年360時間までとし、特別な事情がある場合でも単月100時間未満、年720時間までと規定され、違反すれば、企業名の公表や刑事罰などを課せられる場合もあります。

民事上も、民法改正に伴って時効が延長されたことから、従業員側から未払いの残業代を請求されるケースが増加することが考えられます。さらに、今後、副業やテレワークなど働き方の多様化が進むと、従来の労働時間管理では対応できないケースも増えてくることでしょう。

労務コンプライアンス意識が高まっているいま、労働時間の把握義務を履行していない、あるいは時間外労働の上限規制を守っていないという場合は、企業にとって大きなダメージになりかねません。そのため、労働時間の適切な管理方法について改めて考えてみる必要があります。

2.労務管理の第一歩は労働時間の把握から

労務管理を適正に行うためには、まず労働時間を正確に把握する必要があります。労働基準法の定義では、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」になります。では、具体的にはどのような時間のことなのか、労働時間にカウントされるケースとされないケースについて考えてみましょう。

たとえば、始業前に更衣室で着替えることが義務付けられている場合の着替え時間や、義務的に行われる朝礼、ミーティング、準備運動などは、始業前であっても労働時間としてカウントされます。そのほか、終業後に行う、作業上必要な清掃や機械点検、業務引き継ぎなどは労働時間になります。あるいは、休憩中でも来客対応や電話対応が求められていれば、労働時間とみなされます。休憩時間とするためには、労働からの解放が保障されていなければならないからです。

一方で、退社の打刻をした後の更衣室までの移動時間や、義務的な要素が低い、もしくは頻度が少ない業務引き継ぎの時間などは労働時間にカウントしなくても問題ないとされるケースが多くなっています。

3.外出が多い営業職や、在宅勤務の場合は労働時間の管理に注意が必要

労働時間としてカウントされるかどうかは、単純に始業時間の後か、終業時間の前か、といったことだけでは決まらず、その時の状況によって変わります。では、労働管理を適切に把握するためにはどうすればいいのでしょうか。

外出が多い営業職の労働時間について考えてみましょう。たとえば、オフィスを出て取引先に行ったり、取引先Aから取引先Bへと向かったりした場合の移動時間はどうでしょうか。これは、会社の業務命令に基づく移動なので、労働時間にカウントされます。あるいは、取引先AからBへ向かう間に空き時間があった場合でも、次の商談に向けた資料の準備や、会社・取引先から連絡があった際の対応義務が課されているため、労働時間だと考えられます。

それでは、在宅勤務では、労働時間をどう管理すべきでしょうか。どの時間帯に何の仕事をしていたかを報告させるのも一つの方法です。ただし、従業員にとって負担にならないように、簡単に報告できるアプリケーションソフトを使うなどの工夫も検討すべきでしょう。加えて、突然こうした管理システムを導入すると、従業員からは「信用されていない気がする」といった反発を受ける可能性もあるので、心理的な面での配慮も必要です。

このほかにも、労務管理ツールでパソコンのログイン・ログオフ状況を把握する、音声のみにするなどプライバシーには配慮したうえで、オンライン会議システムを常時接続しておく、といった方法も考えられます。いずれにしても、企業風土や業務内容などを考慮したうえで、自社に合った方法を検討しましょう。

4.副業を認める際には通算の労働時間に注意

労働時間を適正に把握するためには、担当する業務や働き方の特性に応じた方法を検討する必要があります。最近では、従業員の副業を認めている企業も増えつつありますが、この場合についても整理しておきましょう。

注意すべきなのは、すでに本業を持つ人材を、自社で雇用する(自社が副業先となる)ケースです。その人材がフリーランスであれば、労働時間の把握義務はありませんが、自社で従業員として採用するのであれば、労働時間の把握は必須です。さらに、労働者が2つ以上の会社に雇用されている場合、雇用している会社は自社のみならず、他社の労働時間を把握し、通算して考えなければなりません。

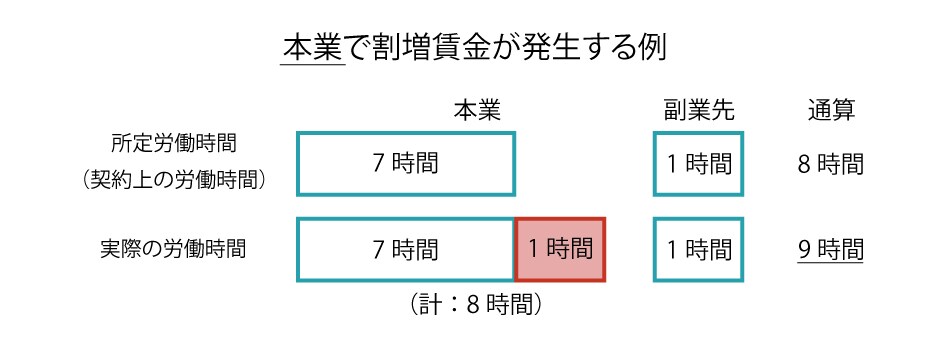

そのため、本業・副業の勤務時間が通算で1日8時間を超えた場合には、残業代の支払いが必要となります。これは、基本的には、後から雇用契約を結んだ企業の負担となるため、通常は副業先が負担します。

ただし、本業の会社に対して残業代の支払いが求められるケースもあります。たとえば、本業の所定労働時間が7時間、副業先での労働時間が1時間であることを本業の企業が把握している状況で、本業の企業がプラス1時間残業をさせた場合、本業の企業が時間外労働に対する割増賃金残業代を支払う必要が生じます。従業員に副業を認める際には、こうした点も踏まえて、副業先の労働時間の報告や、それぞれの会社での労働時間の制限といった条件をつけることも考えるべきでしょう。

働き方が多様化し、働く場所もさまざまになった現在、従来の勤怠管理の方法では、担当者の負荷が増えるばかりか、場合によっては大きなリスクに繋がりかねません。こうした複雑になった現代の労働時間管理に役立つのが、クラウド型勤怠管理システムの「KING OF TIME」です。

パソコン、スマートフォン、タブレットなどから打刻をし、どこにいても手軽に勤怠状況の報告をすることができます。管理者は、従業員の労働時間をリアルタイムで確認できるほか、一定の残業時間を超えた従業員を表示するアラート機能も利用できます。自動でデータが蓄積されるので、適切な勤怠把握や業務の効率化にもつながります。今後、法律の改正があった場合でも、新しいルールに基づいて自動でアップデートする機能も備えているため、安心です。

労働時間管理の方法を誤ると、大きなトラブルにつながることもあります。適正な管理のためにも、KING OF TIMEのような勤怠管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

JP

JP