1.2022年より男性従業員の育休制度が義務化

「イクメン」という言葉は、積極的に育児に参加する男性という意味で広く知られていますが、実態はどうなのでしょうか?

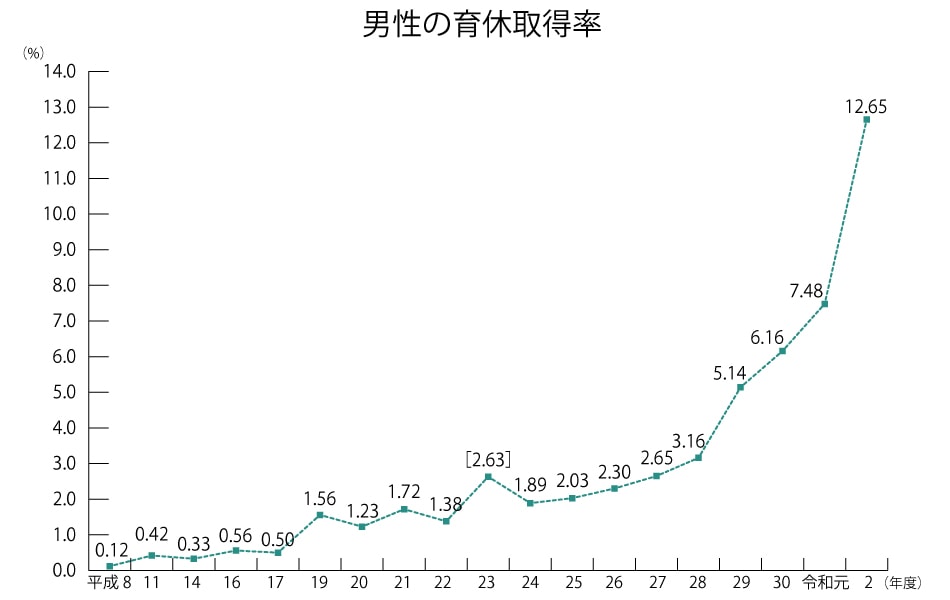

厚生労働省の「令和2年度雇用均等基本調査」によれば、女性の育休取得率81.6%に比べ、男性はわずか12.65%。率直にいって、日本の男性の育休取得率はまだあまり高くありません。

とは言え、この12.65%という数字は、5年前の2.65%と比較すると5倍以上も増加しています。少しずつではありますが、男性の育休取得は増えてきていると考えていいでしょう。

男性がさらに子育てに参加しやすい環境づくりを推進するため、2021年6月には、育児・介護休業法の改正が国会で成立。2022年4月から、男性の育休取得ルールが変わることとなりました。

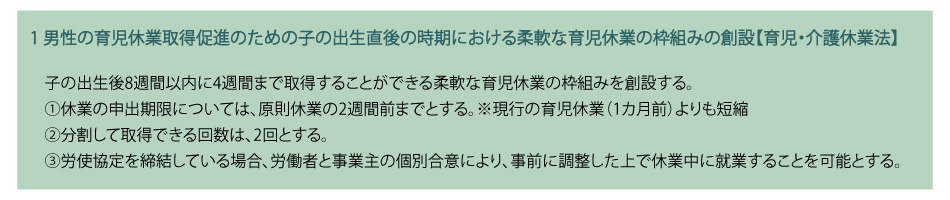

新しい制度のポイントは大きく2つあります。1つは出産直後の時期における育休、いわゆる「男性産休」の創設です。子どもが生まれてから8週間以内に4週間まで取得できるもので、パートナーが出産直後で体が十分に回復していない時期に、家事を行ったり、ともに育児に参加できるようになります。

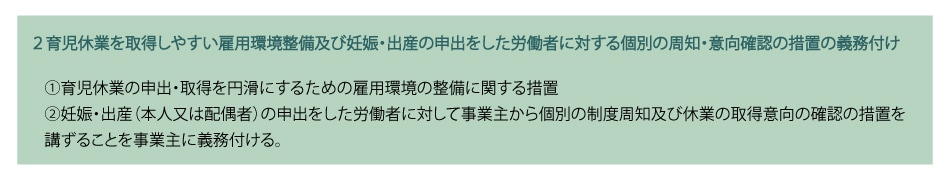

もう1つは、育児休業を取得しやすい環境づくりへの措置です。企業は産休や育休が取得しやすいように雇用環境を整備することと、産休や育休の制度を従業員に周知し、休業の意向を確認することが義務づけられました、これは大企業だけでなく、中小企業にも適用されます。

そのほか、育児休業を分割して2回まで取得可能にすることや、従業員1,000人超の企業の場合は育休の取得状況の公表を義務付けるといった変更も行われました。

2.法改正されても育休取得率が上がりそうもない、いくつかの事情

このように法制度が変更されたことで、男性従業員の育休取得率は伸長することが予想されますが、飛躍的な伸びになるかというと、そううまくはいかないかもしれません。

東京都産業労働局の調査「平成29年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書」(※)によると、男性の育休取得の課題として最も大きな割合を占めているのが、代替要員の確保が難しいことでした。育休を希望する人の代役がいないために、休みを取ることが難しくなるというケースです。法制度が整ったとしても、その変化に現場が追いつけず、結局は従来とあまり変わらないことも十分に考えられます。これを是正するために、常日頃から業務の分担や人材育成などを進めておく必要があります。

(※) 東京都産業労働局「平成29年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書」

これに加えて、男性自身に「育休を取得する」という意識がない人もいるかもしれません。仮に、育休取得の意思がある男性従業員がいたとしても、上司も制度を正確に理解していないことで、職場全体が育休を簡単に申し出られる雰囲気でなかったり、キャリアを積む上で不利になってしまうこともあるかもしれません。

では、男性の育休取得を促進するためには、具体的にどうするべきなのでしょうか。ポイントを見ていきます。

1.経営者が積極的に取り組みを推進する

まずは、企業のトップが積極的に取り組みを推進する必要があります。組織のトップが「男性も育休を取得しましょう」という明確なメッセージを打ち出すことで、管理職の育休に対する理解を促して、職場の雰囲気を変えていくことが必要です。

2.働き方の多様化に対応する

時短勤務やテレワークなど、多様なライフタイルに配慮した制度を構築することも重要です。働き方のバリエーションが広がることは、育児をする男性だけでなく、多くの従業員にとって働きやすい環境を実現することにつながります。

3.パタハラ防止の徹底

育休取得を申し出た従業員に不利益となる扱いをしないよう、上司や同僚からのパタニティー・ハラスメント(いわゆるパタハラ)防止を周知するといった取り組みも必要です。

3.育休制度をきっかけに、誰が休んでも業務が継続できる組織にしよう

男性従業員が育休を取得しやすいよう職場を作り変えることは、企業にとっても大きなメリットがあります。

たとえば、従業員同士が互いにサポートしあう企業文化の醸成もその1つです。男性の育児参加への理解が深まり、育休を取得する従業員が増えるほど、職場全体で、子育てする従業員を応援し、お互いにフォローし合うような空気が生まれます。その過程のなかで、仕事の進め方を見直すきっかけになったり、仕事の生産性向上につながることもあるでしょう。

このように誰もがフォローし合える体制を構築するためには、常に業務を「見える化」し、本当に必要な業務を整理しておくことや、俗人化をなくし、すぐに引き継げるようなマニュアルをつくっておくことが求められます。

そのほかにも、従業員の会社に対する満足度や帰属意識が高まり、離職率の低下が期待できたり、育休が取得しやすい職場であることを対外的にアピールすることで、企業イメージがアップし、新たな人材の確保につながることもあるでしょう。

育休を取りやすいよう、誰が・いつ育休を取得しても業務に支障が生じないような体制を整えておくことは、企業の大きな力となります。男性の育休制度に積極的に取り組んでいない企業は、これをきっかけに、本格的にスタートしてみてはいかがでしょうか。

JP

JP