1.「○○に効く!」「不正選挙だ!」ネットに蔓延するフェイクニュースにご注意!

インターネットを使って気になることを調べたり、自ら情報を発信することは、もはや当たり前になりました。しかし、インターネット上にある情報はすべてが正しいものとは限りません。中にはデマや事実に基づかない情報で構築された「フェイクニュース」も存在します。

フェイクニュースは、個人がイタズラに流すケースもあれば、悪意を持った人が世論を操作するためにお金を掛けてフェイクニュースを捏造するケースもあります。特定の個人に対する誹謗や中傷としても使われることもあります。

代表的なフェイクニュースとして挙げられるのが、2020年に海外で行われた大統領選挙における、不正選挙の主張です。ネット上では「敵対候補の得票数が短時間で増え、投票率が200%を越えた」といったような荒唐無稽なフェイクニュースが作られ、その国だけでなく日本においても広く拡散されました。これ以外にも、新型コロナウイルス感染症が拡大し始めた当時は、効能が実証されていない予防法や、根拠に基づかないセルフチェックの情報が拡散されて話題になりました。最近では、国際情勢に関するフェイクニュースも後を立ちません。

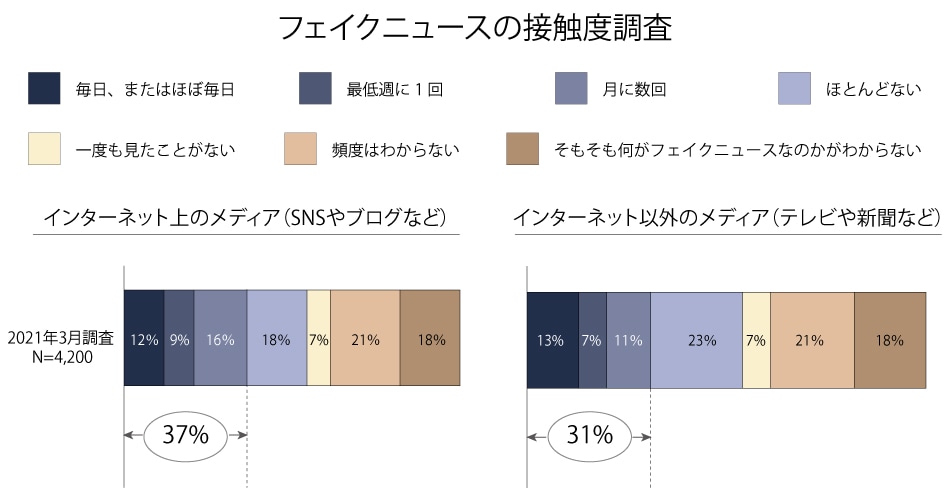

2021年3月に行われた総務省/野村総合研究所の調査(※)では、直近1ヶ月の間で、3割程度の人が週1回以上フェイクニュースに接触していると報告しています。しかも、インターネット媒体において特に接触率が高いという結果も出ています。従業員がフェイクニュースを真に受けてしまい、その誤った認識でビジネスを続けることで、業績に悪影響を及ぼしてしまうことも考えられます。

(※) 総務省/野村総合研究所「『フェイクニュース』に関するアンケート」

(※) 総務省/野村総合研究所「『フェイクニュース』に関するアンケート」を基に編集部で作成

2.誰が発信しているのか?狙いは何か?「鵜呑み」はNG

とはいえ、たとえネット上にフェイクニュースがはびころうとも、それを「嘘だ」「疑わしい」と見抜くことができれば、フェイクニュースに騙されることはありません。これが、「メディアリテラシー」という能力です。

メディアリテラシーの定義について、総務省ではメディアを主体的に読み解く能力、メディアにアクセスして活用する能力、メディアを通じてコミュニケーションする能力の3つを挙げています。要は、情報を「鵜呑みにしない」ということです。

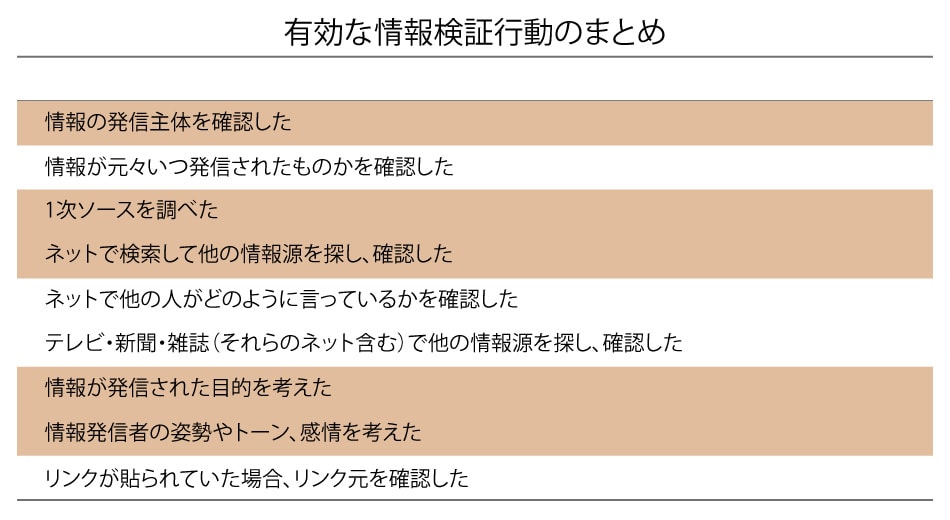

たとえば、ある一方の立場のことしか書かれていない記事の場合は、世間のイメージを操作したいと考えた人が、事実を捻じ曲げて一方的に発信したフェイクニュースの可能性があります。そのニュースは誰が発信したものなのか、何のために発信したのか、情報の出どころを確認することが、メディアリテラシーの第一歩といえるでしょう。

(※)

総務省/国際大学グローバル・コミュニケーション・センター

わが国における誹謗中傷・フェイクニュースの

実態と社会的対処」を基に編集部で作成

3.従業員の教育の一環として、信頼できるニュースサイトを使ってみよう

有象無象の情報が飛び交うインターネットの世界で、信頼性の高い情報に触れるためには、信頼性が不明瞭なサイトではなく、発信元が明らかなメディアから情報を得ることも一つの手段です。多くの新聞社では記事配信を行っていますが、最近ではインターネットオリジナルのニュースサイトも多く生まれています。

たとえば、株式会社ニューズピックスが運営する「NewsPicks」も、インターネット発のニュースサイトの1つです。

同サイトは、国内外100以上のメディアが作成した、経済を中心としたニュースを毎日配信しています。さらに、業界の著名人や有識者がそのニュースに対する意見やコメントも読めます。PC以外にも、スマートフォンのアプリでも利用でき、日本最大規模の経済ニュースプラットフォームとして600万人を超える会員を集めています。

このNewsPicksとドコモが連携し、誕生したサービスが「NewsPicks+d」です。NewsPicks+dはドコモビジネスメンバーズ会員限定向けサービス(※)で、法人としてドコモと契約のある企業の従業員であれば、基本無料で利用することができます。NewsPicksと同等のサービスが利用できる上、NewsPicks+dオリジナルのコンテンツも配信されます。

(※) ドコモビジネスメンバーズに関してはこちらをご確認ください

また、NewsPicksの有料コンテンツ(有料記事や動画など)を見る場合、月額1,700円の会員料金が必要ですが、NewsPicks+dであれば月額1,397円という割安な価格で、NewsPicksの有料コンテンツを利用することができます。

インターネット上にありとあらゆる情報が溢れている現代では、偽の情報に踊らされることなく、信頼性の高い情報を選択し、その確かな知見をビジネスに活用する力が求められています。業務でスマートフォンを使用するなど、ドコモのサービスを利用している企業は、従業員のメディアリテラシー教育の一環として、まずは無料で「NewsPicks+d」を試してみてはいかがでしょうか。

JP

JP