(Photo/Shutterstock.com)

アルコールチェック義務化の対象が拡大

2011年5月から、バスやトラック、タクシーなどのいわゆる「緑ナンバー」「黒ナンバー」を保有する運送業や旅客運送業の事業者は、アルコール検査機器の備え付けと点呼時にアルコール検知器にてドライバーのアルコールチェックを行うことが義務付けられています。この措置は、事業所内での安全確認を強化することを目的として講じられたものです。

2022年4月からは、これに加えて「白ナンバー」を5台以上扱う、もしくは乗車定員が11人以上の自動車を持つ事業者にも、ドライバーのアルコールチェックと1年間にわたる記録の保存が義務付けられました。加えて2023年12月以降は、アルコール検知器の使用も義務化されています。

このようにアルコールチェックの対象が拡大した背景には、2021年6月に千葉県八街市で発生した飲酒事故があります。その事故では、下校中の児童5人が飲酒運転のトラックにはねられてしまいました。こうした事故を二度と繰り返さないために、白ナンバーの車両を保有する事業者にもアルコールチェックが義務付けられたのです。

事業者には、アルコールチェックの実施とともに、チェック結果の記録および保存が求められます。記録すべき項目には、確認者の名前、運転者の名前、運転者の業務に係る自動車の登録番号または識別記号、確認の日時、方法、酒気帯びの有無、指示事項などがあります。記録方法については特に定められていないことから、企業によっては紙台帳やスプレッドシートといった管理方法を採用して運用開始した企業も多いでしょう。

しかし、日々の業務である点呼業務、いわゆる“アナログ管理”の方法では、ドライバー・管理者双方の負担が大きく、ともすれば、管理そのものの形骸化を招きます。また、特に紙管理運用では、データ改ざんのリスクがある他、適切に保管がされていない場合、エビデンスの提出や監査時に予想以上のコストが発生する可能性があります。

より手軽に、効率的にチェックを実施して記録まで行うには、どういった工夫が求められるのでしょうか。

なりすまし対策まで実現する「シンプルな方法」

アルコールチェック・記録の効率化、現場におけるツール利用の定着を目指す企業にこそ試していただきたいのが、クラウドサービスの利用です。

2015年からアルコールチェックサービスを提供しているNTTコミュニケーションズでは、先述したアルコールチェック義務化対象の拡大に伴い、2022年から白ナンバーを保有している事業者に対してもサービスの提供を開始しています。

同サービス「LINKEETH ALC CHECK」について「非常にシンプル」と語る同社 プラットフォームサービス本部 5G&IoTサービス部 モビリティサービス部門 山田 茂菜氏は、サービス内容を以下のように補足します。

「ドライバーがアルコール検知器で飲酒検査を行い、その結果を、スマートフォンにインストールしたアプリを介してクラウド上に登録することで、管理者がチェック実施の有無と結果を確認できます。結果の記録は自動で行われ、その際にはドライバーの顔写真も管理者に送信されます」

顔写真も送信することによって、「なりすまし」のリスクを低減させることが可能です。

クラウドのデータは即座に更新されるため、管理者は、複数のドライバーから送信されたデータの管理を容易に行えます。義務化された内容のとおり、クラウドに保存されたデータは1年間保存可能。チェックの結果、もしもドライバーが「酒気を帯びた状態である」と判定された場合は、管理者にもその旨がリアルタイムにメールにて通知されます。そのため管理者は、ドライバーへ改めて飲酒検査を促したり、当該ドライバーが担っていた業務を再度割り当てたりするなど、スムーズな対応を取れます。

誤検知を防いで効率化するなら

「高精度のアルコール検知器」を採用

アルコールチェックにおいて度々課題となるのが、アルコール検知器の精度です。「酒気を帯びた状態」だと誤認識してしまう状態では、再チェックなどが発生して手間がかかり、点呼を効率化できません。

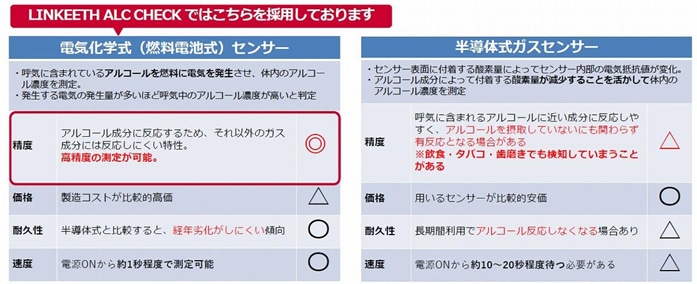

NTTコミュニケーションズ プラットフォームサービス本部 5G&IoTサービス部 モビリティサービス部門 志賀 政治氏によると、アルコール検知器で用いられるセンサーは大きく2種類に分けられるといいます。

「電気化学式センサーと半導体式ガスセンサーがあり、LINKEETH ALC CHECKは電気化学式センサーを採用しています。一般的に、前者はアルコール以外のガスに反応しにくく、個体のバラツキを極小化するために品質管理を徹底しているものも多く精度が高いです。また、半導体式ガスセンサーの場合は検査可能になるまで10~20秒かかりますから、ドライバーの日々の点呼業務に負担がかかってしまいます。そこで本サービスでは、検知の精度や運用のしやすさにこだわりました」(志賀氏)

半導体式ガスセンサーは、安価に製作できる反面、アルコール成分そのものではなく、アルコールの特徴をもつガスにも反応してしまう仕組みになっており、パンやコーヒーなどに含まれる成分にも反応することがあります。ドライバーと管理者双方にとっての手間を軽減するためにも、精度の高いアルコール検知器の採用が重要です。

点呼のための出社や現場への移動に時間がかかる、誤検知および未検知のリスクをなくすニーズがあるといった課題を抱えていたある管理会社は、同サービスの導入後点呼を遠隔実施して業務を効率化できた、精度にこだわったアルコール検知器で安心して運用できるようになったなどのメリットを得られています。

「ドライバー、管理者双方の負担が軽減したとご好評をいただいています。そのほかにも、精度の低い半導体式ガスセンサーに不安を感じて当サービスへ乗り換えたお客さまも数多くいらっしゃいます」(志賀氏)

なお本サービスの利用には、アルコール検知器の初期端末費用の他、スマートフォンアプリの利用料が1つのIDにつき7,920円/年(税込)かかるものの、安全運転管理者が扱う管理画面に関しては、基本IDは無料で利用できます(IDを追加したい場合は、1つのIDにつき6,600円/年(税込))。アルコール検知器を事務所に据え置き型にして、複数のドライバーで共有するなど、費用を極力抑えた利用方法も可能です。アルコールチェックの対象となるドライバーは、スマートフォンのアプリから変更できます。

「コストをかけたくない」企業こそ利用すべき

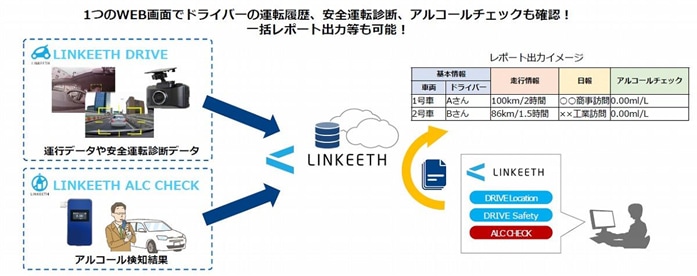

これまでNTTコミュニケーションズでは、LINKEETH ALC CHECKだけでなく、AIを搭載した通信型ドライブレコーダーによる車両管理サービス「LINKEETH DRIVE」も提供してきました。LINKEETH DRIVEは、ドライブレコーダーに搭載されたAIやセンサーが、「ながら運転」など危険につながる行為を検知してドライバーに警告し、重大事故を未然に防ぐというものです。

その他、高精度な運転診断を安全運転指導に活用したり、動態管理機能による業務効率化など、「LINKEETH」が安全運転管理者業務の共通課題を丸ごと解決することが可能です。

LINKEETHシリーズの利用企業は3000社10万台を超え、業種を問わず「白ナンバー」の車両を保有する企業が多く採用しています。

志賀氏は、アルコールチェック関連のコストを下げられないか検討する企業こそ、LINKEETH ALC CHECKを導入するメリットを享受できていると語ります。

交通事故を起こしてしまうと、自動車保険の等級が下がり、次回支払う保険料が値上がりする可能性があります。逆に、等級が上がると保険料は安くなります。特に注意していただきたいのが『フリート契約』です。この契約では、1台の車両で交通事故を起こすと、すべての車両の保険金額が大きな影響を受けることになります。

LINKEETHであれば、アルコールチェックと走行データ等を一元管理しているため、飲酒検査の記録がないが走行実態のある車両を容易に特定することもでき、飲酒の予兆管理を徹底。飲酒運転抑止・走行時の危険運転予測・ドライバーの運転振り返りなど、トータルで事故撲滅を推進可能です。

「安全運転管理者業務やコスト効率を全体最適化する意味でもLINKEETHシリーズの利用は非常に有益だと考えます。ぜひご活用ください」(山田氏)

JP

JP