直行直帰は、営業担当者の味方

働き方改革や感染症の流行をきっかけに、日本のビジネスパーソンの労働環境は大きく変化しました。Web会議や各種クラウドツールの利用が当たり前になり、今やオフィスに出社しなくても、さまざまな業務ができるようになっています。

それでも、特に営業担当者のような外出が多い職種では「すべてをオンラインで」というわけにはいきません。オンラインでの商談なども普及し始めているものの、顧客との信頼関係構築が重要な営業の現場では、今なお対面での商談が一般的です。

営業担当者の1日の顧客訪問件数は、業界や扱う商材によってさまざまですが、移動時間や準備を考えると、1日2~3件程度と言われています。限られた勤務時間のなかで、場所の異なる複数の顧客先を訪問するのは、容易ではありません。こうしたなかよく目にするのが「直行直帰」です。

例えば、朝一番の訪問先が会社より自宅に近い場所であれば「出社せず直接訪問先に行く」、1日の最後の訪問先が会社から遠ければ「訪問先からオフィスに戻らず直接帰宅する」といったことができれば、営業担当者の業務を大幅に効率化できます。

直行直帰のメリット・デメリット

前述のように、直行直帰は時間を効率的に使えるようになるため、営業担当者にとっては歓迎すべきことでしょう。企業側にとっても従業員の生産性向上や、モチベーションアップといったメリットにつながります。不要な残業代の削減につながる可能性もあるでしょう。

一方で、直行直帰をあまり歓迎しない企業も存在します。パソコンなどに保存された機密情報を自宅に持ち帰ることでの情報漏えいのリスクや、業務の様子が見えないことによるいわゆる「サボり」の懸念、労働時間を正確に管理ができなくなることです。

中でも、労働に関連する法律やコンプライアンスが重視される現在、従業員の勤怠管理は疎かにできません。思わぬ労務トラブルに発展したり、場合によっては罰金を科されるといったリスクが生じる恐れがあります。

勤怠管理にタイムカードを採用していれば、直行直帰の場合、出社している誰かに頼む、あるいは別で記録しておき出社したときにまとめて打刻するという運用になりますが、これでは労働時間を適切に管理しているとは言えません。そのため、直行直帰を認めるのであれば、しっかりとしたルールを定める必要があります。

直行直帰の課題を

「無料で解決できる」サービスがある

営業担当者のように、会社以外の場所で働く従業員の勤怠管理に役立つのが「クラウド型の勤怠管理システム」です。一般的な勤怠管理サービスでは、これまでタイムカードなどで行っていた出勤打刻、休憩打刻、退勤打刻といった勤怠管理を、スマートフォンやタブレットで行えるようになっています。そのため、直行直帰のように「出社しない」働き方でも、正確な勤怠管理を実現することができるようになります。

世の中のニーズの高まりから、現在、多くのクラウド型の勤怠管理サービスが提供されていますが、多くは有料です。企業によっては「慣れているタイムカードからスムーズに移行できるか懸念がある」というケースもあるでしょう。そこでお勧めしたいのが「ビジネスd出勤簿」です。ドコモビジネスが提供するビジネスdアプリであれば、無料でクラウド型勤怠管理システム「ビジネスd出勤簿(無料プラン)」を利用することができます。

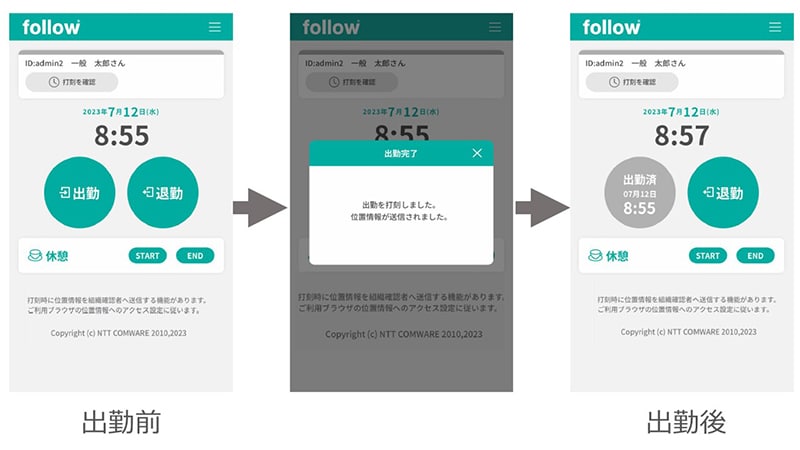

このサービスでは、アプリ上の出勤/退勤のボタンを押すだけでかんたんに打刻ができ、スマホやタブレットの位置情報機能をオンにすることで、打刻位置も報告されます。さらに、打刻データをCSVで一括出力できるため、管理者の勤怠管理の負担軽減にもつながります。

勤怠管理を適切にできれば、直行直帰は営業担当者にも企業側にもメリットを生み出します。もしタイムカードに代表される、出社を前提とした勤怠管理を行っているのであれば、無料で利用できる「ビジネスd出勤簿(無料プラン)」を試してみてはいかがでしょうか。生産性向上や労務リスク軽減につながるはずです。

JP

JP