半導体の「作り手」と「使い手」の知識

今回のニュース

世界を席巻する半導体企業と日本の復権

米半導体大手「NVIDIA(エヌビディア)」の時価総額が、6月18日のニューヨーク株式市場で3兆3300億ドル(約530兆円)を超え、初めて世界首位に立ちました。

エヌビディアの時価総額は2023年5月に1兆ドル、2024年2月に2兆ドル、そして6月5日に3兆ドルを突破。ここ最近は、2強のマイクロソフト、アップルと首位をめぐって抜きつ抜かれつとなっていました。

AI向けの先端半導体が好調な同社は、5月に発表された2024年2〜4月期の決算で、過去最高売上高と過去最高純利益を記録していました。

家電や自動車、スマートフォンなど身の回りの多くの製品にとって必須の部品である半導体は、ここ数年、注目を集めている生成AIをめぐる開発やデータ処理で、さらにクローズアップされています。

半導体を制する者は、世界を制す──まさにそんな時代にわれわれは生きているのです。

1980年代、日本は半導体の世界シェア50%以上を誇る半導体大国でした。

ところが日米半導体協定の圧力や、半導体の需要が通信機器や大型コンピューターから個人向けのパソコンに移ったことなどから後れをとり、1990年代以降は衰退の一途をたどっていきます。

1980年代の世界の半導体売り上げランキングの上位10社には、日本のNEC、日立、東芝など6社が常連として名を連ねていましたが、2023年のランキングに日本メーカーの名前は見当たりません。

20位まで目を向けるとようやく、ルネサス エレクトロニクス(16位)、ソニーセミコンダクタソリューションズ(17位)など3社がランクインしています。

こうした状況を前にして、日本政府も日本の半導体王国復権に躍起になっています。

今年2月には、半導体の「受託製造」の市場で世界1位のシェアを誇る台湾メーカー「TSMC(台湾積体電路製造)」が熊本県に工場を完成させ、大きなニュースになりました。

安倍政権時代からの悲願だったこの工場誘致をめぐって、日本政府は最大1兆2080億円の補助金を投入することを表明しています。

工場の完成などで熊本県では今後、7兆円ともいわれる経済効果が期待されていますが、これが即、半導体王国の復権に結びつくかというと、そうとはいえません。

現在の日本では、半導体を製造するための材料(シリコンウェハーなど)や半導体工場の設備などで高いシェアを誇りますが、今後ますます求められるような高性能の半導体を研究開発できるメーカーは少ないからです。

また工場で働く専門家の人手不足も深刻です。2月に始動したTSMCの工場には1300人が勤務しているとされ、今後も増員予定。 さらに第2工場も稼働する計画のなかで、九州各地では今後10年間で毎年1000人ほどの半導体関連人材が不足するという試算もあります。

実際、国内の半導体人材がこの20年で6割減ったとされるなか、業界団体「電子情報技術産業協会」(JEITA)の報告書(2023年版)は、今後10年間で主要8社だけで4万人の人材が追加で必要になると推計しています。

そのため、次世代の半導体人材を育成するための産官学連携などの取り組みが、いま全国的に進められています。

高まる半導体人材のニーズ

熊本に2月、台湾の半導体メーカーTSMCの工場が完成しました。政府の肝いりで“箱”は完成したものの、高性能な半導体を開発して使いこなせる人材が不足して人件費が高騰しているそうです。

また近年、AIの開発や利活用が急速に進んでいることから、AIによる大規模かつ複雑な計算や処理に必要不可欠な半導体を作る工場での人材不足が、この先ますます深刻になることが予想されています。

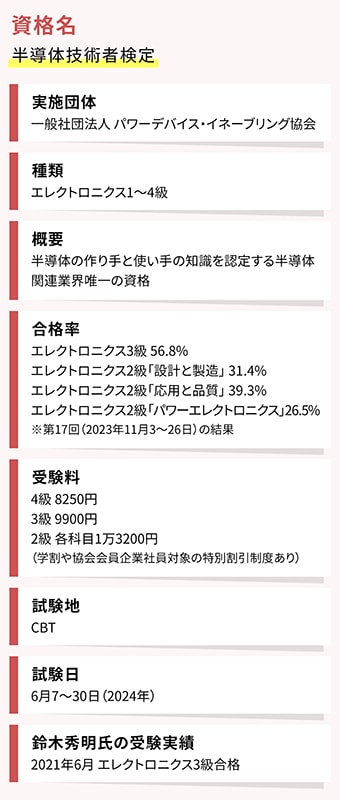

そこで注目したいのが、「半導体技術者検定」です。高度な半導体技術にかかわる知識・技能を持つ人材であることを認定するエンジニア向け試験。半導体を開発し、テストし、使いこなすなど、半導体にかかわる幅広い領域で活躍できる人材の育成を目指す検定となっています。

いまや半導体はどんな産業にも欠かせないものです。半導体メーカーやIT業界はもちろん、自動車メーカーや各種機器メーカー、またAIを活用したDX化を進める企業や自治体など、半導体の知識を持つ人材のニーズが高まっている業種はどんどん拡大しています。

なお、AIやビッグデータに関する検定としては、「統計検定」や「G検定」などいくつも挙げられますが、半導体というテーマに特化した検定はこの「半導体技術者検定」のみといえます。

これからの産業のカギを握る半導体の概要を知るためにも、幅広い業界の人におすすめしたい検定です。

専門職でなければ3級を

私は2021年に3級(正確には「エレクトロニクス3級」ですが、長いので「エレクトロニクス」は省略します)に合格しましたが、3級レベルでも理系分野に疎い人にとっては、かなりの難易度だと思えました。

そのせいか2024年になって、3級の下により初心者向けの4級が新設されました。公式サイトによると、4級は「半導体をこれから学ぶ方(高校卒業以上)」、3級は「大学や高等専門学校などの学生と若手エンジニア」が対象とされています。

2級はさらに専門的な内容となっていて、①半導体の作り手に向けた「設計と製造」②使い手に向けた「応用と品質」③電力の効率的な扱いに特化した「パワーエレクトロニクス」の3科目があり、それぞれ独立した試験となっています。

最上級の1級に関しては、1級の試験というものは行われておらず、「2級の3つの科目すべてに合格すれば1級に認定される」という仕組み。1級は、この記事公開時点での認定者総数がわずか40人という難関資格となっています。

2級以上は理系の大学などで専門知識を学んだことがある人でもなければ相当に難解な内容なので、半導体業界の専門職などではない一般の人であれば、ひとまずは3級の内容をおさえておければ十分でしょう。

どんな問題が出題されるのか、公式サイトのサンプル問題(3級)を見てみましょう(正解は記事末尾)。

Q1:次の文章を読んで()内に入る正しい言葉の組み合わせを

①~④の中から選びなさい。

単位時間内に故障となる半導体デバイスの比率を(ア)と呼びます。

一般に(イ)という単位が用いられ、1単位は100万個の半導体デバイスが1,000時間動作して故障発生が1個のレベルに相当します。

たとえば、10万個の半導体デバイスが30日間動作で1個の故障が発生したとすると、30日間は(ウ)時間に相当するので(エ)単位と計算されます。

① ア)故障率 イ)FIT ウ)720 エ)13.9

② ア)平均修復時間 イ)℃ ウ)300 エ)139

③ ア)平均故障時間 イ)kg ウ)7200 エ)1390

④ ア)稼働率 イ)% ウ)3000 エ)1.39

Q2:下の記述内の(ア~エ)について、正しい組み合わせを

①~④の中から選びなさい。

p型半導体領域への接続端子に(ア)、n型半導体領域への接続端子に(イ)を与えると、pn接合は(ウ)状態となり、pn接合の境界付近には、(エ)と呼ばれる正孔と電子が出払った領域ができ、電流は流れない。

① ア)負の電位 イ)正の電位 ウ)順バイアス エ)チャネル

② ア)負の電位 イ)正の電位 ウ)逆バイアス エ)空乏層

③ ア)正の電位 イ)負の電位 ウ)順バイアス エ)空乏層

④ ア)正の電位 イ)負の電位 ウ)逆バイアス エ)チャネル

おそらく多くの人にとっては「何がなんだかさっぱり……」という感じかもしれませんが、検定の公式テキストや問題集で学習すれば、基本的な知識はひと通りおさえられるはずなので、「自分には無理だ」と最初から諦めずに、まずは一読してみてほしいです。

政府が力を入れる半導体の復活

1940年代、米国のベル研究所の3人の博士が発明したトランジスタから始まったといわれる半導体の開発。以来、半導体はエレクトロニクスの発展になくてはならない役割を果たしてきました。

トランジスタ実用化から80年近くが経ったいまも、最新IT技術で大きな役割を担う“頭脳”として、その性能アップに向けた開発競争が過熱しています。

半導体の進化は、テクノロジーの進化に大きな役割を果たしてきました。

日々の生活で使っているスマホやパソコンの性能の飛躍的な向上を見れば明らかです。

数十年前にスーパーコンピューターと呼ばれた高性能のコンピューターの処理能力は、いまや個人の家庭用パソコンと同等かそれ以下のレベルです。

半導体チップを使ったUSBメモリも、2000年に初めて日本で発売された当時の容量は16MB程度だったものが、いまはその10万倍以上の2TBの容量のものが販売されています。

かつて世界の半導体産業をリードしていた日本ですが、価格戦争によって競争力が低下。半導体の開発にかかわる人材の不足も重なり、みるみる開発力は鈍っていきました。

その間に韓国や台湾が最新型の半導体工場を立ち上げて、世界を席巻したことが、いまの半導体の勢力図につながっています。

現在、日本は半導体の開発に関しては後れをとっていますが、半導体を製造するための機械では世界でも高いシェアを占めています。また熊本のように半導体工場の誘致に踏み出したことで、半導体の生産拠点としての日本が復活しつつあります。

政府も、日本が復活する足がかりとしての半導体工場の誘致に、多くの資金を投入しています。半導体が、日本経済の未来を担う産業のひとつとして位置づけられていることは間違いありません。

まずは検定で、「半導体とはそもそも何なのか」を改めて理解してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

サンプル問題の正解

【Q1】①ア)故障率 イ)FIT ウ)720 エ)13.9

出荷時点では正常に動作していた半導体が、使用時間の経過とともに正常に動作しなくなる、すなわち故障する比率を故障率(failure Rate)と呼びます。故障数は時間の経過とともに増えていくので、故障の発生頻度を表すために単位時間あたりの故障発生比率を用いますが、通常は非常に小さな値ですので10のマイナス9乗を1としたFITという単位を用います。これは100万個の半導体デバイスが1000時間動作して故障発生が1個のレベルに相当します。たとえば、10万個の半導体デバイスが30日間動作で1個の故障が発生したとすると、30日間は30×24=720時間に相当するので、

(1/100,000×720)×10の9乗=13.9単位(13.9FIT)

と計算されます。(半導体技術者検定サイトのサンプル問題解説から)

【Q2】②ア)負の電位 イ)正の電位 ウ)逆バイアス エ)空乏層

pn接合(ダイオード)の重要な機能として、電流を一方向にしか流さない整流作用があります。pn接合のダイオード動作には、p型半導体領域と、n型半導体領域への電位の与え方によって、順バイアスと逆バイアスの2つの状態があります。順バイアス状態では、pn接合間に電流は流れますが、逆バイアス状態では、電流は流れません。設問内の記述において、最後に電流が流れないという記述があることから、pn接合の逆バイアス状態に関する説明であることが分かります。(同)

鈴木秀明(すずき・ひであき)

1981年生まれ。総合情報サイト「All About」資格ガイド。東京大学理学部卒。東京大学公共政策大学院修了。年間80個ペースで資格試験を受験し、米国公認会計士、気象予報士、中小企業診断士など950以上の資格を取得。雑誌・テレビ・ラジオなどのメディア出演実績は500件以上。著書に『効率よく短期集中で覚えられる 7日間勉強法』(ダイヤモンド社)など。

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。

取材・文:福光恵

編集:鈴木毅(POWER NEWS)

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

タイトルバナー:gettyimages

JP

JP