※本記事はBtoBマーケティングや法人営業・新規事業のコンサルティングサービスを提供する株式会社才流(サイル)の記事「ABMの基礎知識を学ぶ|ABM入門と実践ガイド第1回」より抜粋・一部再編集しました。

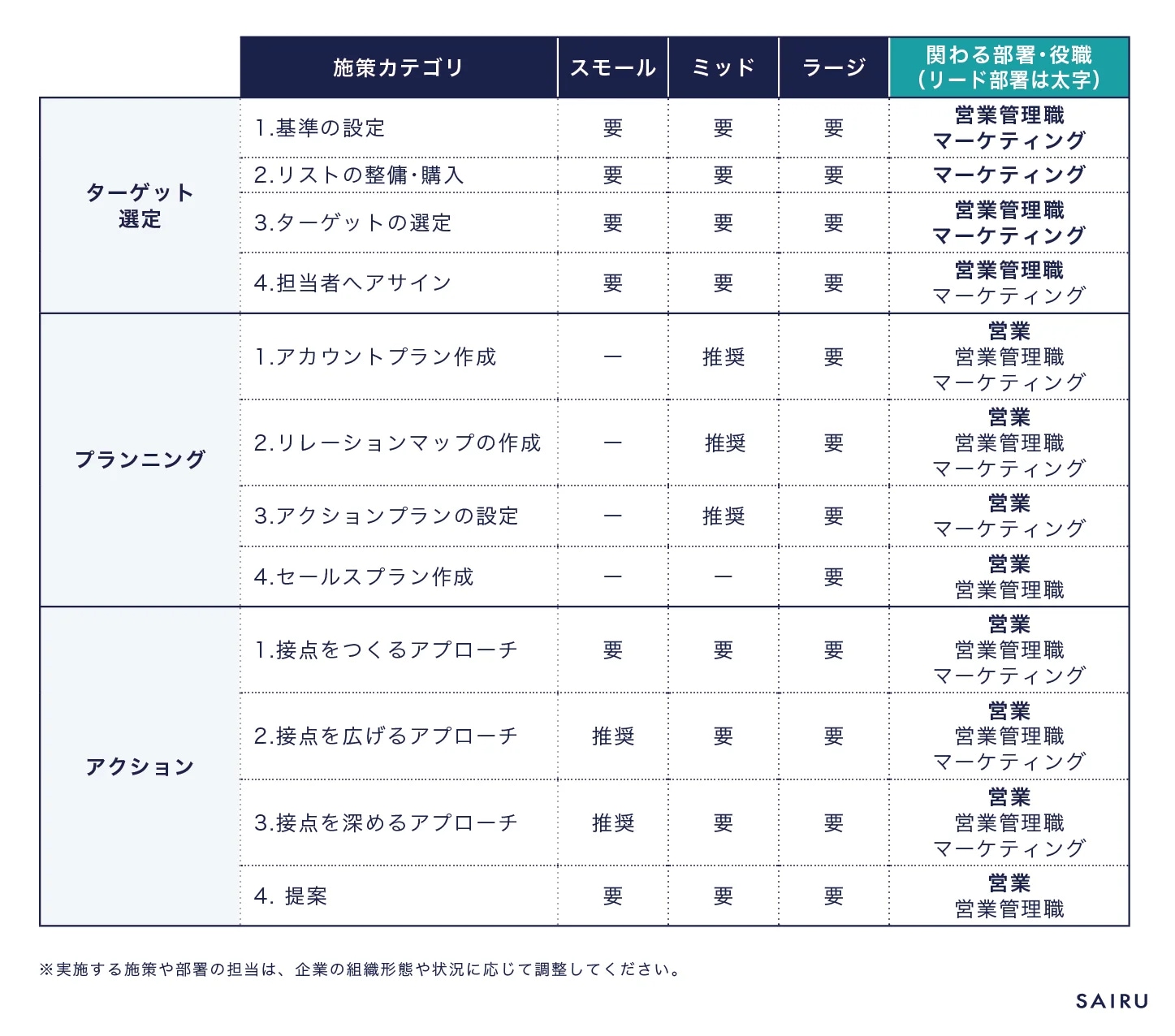

ABMの役割を明確にするABMモデル別・施策マトリクス表

ABMは、成果が出るまでに時間がかかります。

ABMでは、ターゲットアカウントに絞って接点をつくり、ビジネスを拡大していきます。組織規模が大きく、案件金額も一定の額以上の顧客を対象とするため、成果が出るまでに時間がかかるのです。

しかし、成果が得られない時期が続くと、「本当にABMを進めてよいのだろうか?」と不安になり、迷いやすいもの。綿密な計画を立て、長期的な視点を持って推進していくことが求められます。

ABMの組織設計で大切なことは役割の定義です。営業とマーケティングはそれぞれ何を行うのか明確にしましょう。

才流が推奨する、ABMモデル(vol.01記事内)別の施策優先度と関わる部署・役職をまとめた施策マトリクス表です。

たとえば、ターゲット選定フェーズは営業管理職とマーケティングが中心になって行います。一方、プランニングフェーズでのアカウントプランの作成は、営業がリードします。

このように、フェーズごとにリードする部署は変わります。しかし、リードする部署に任せきりにせず、各部署が連携しながら進めることが大切です。

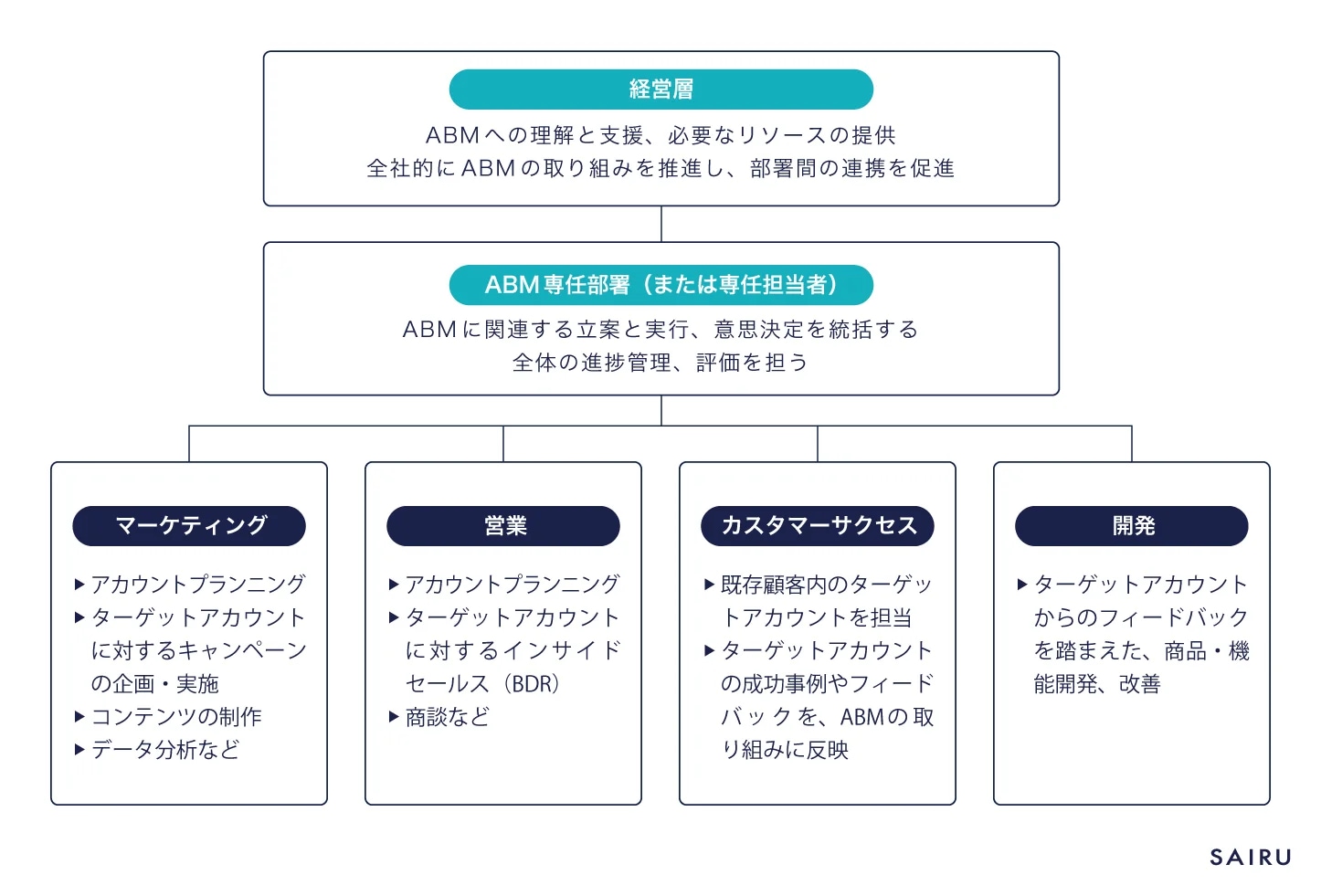

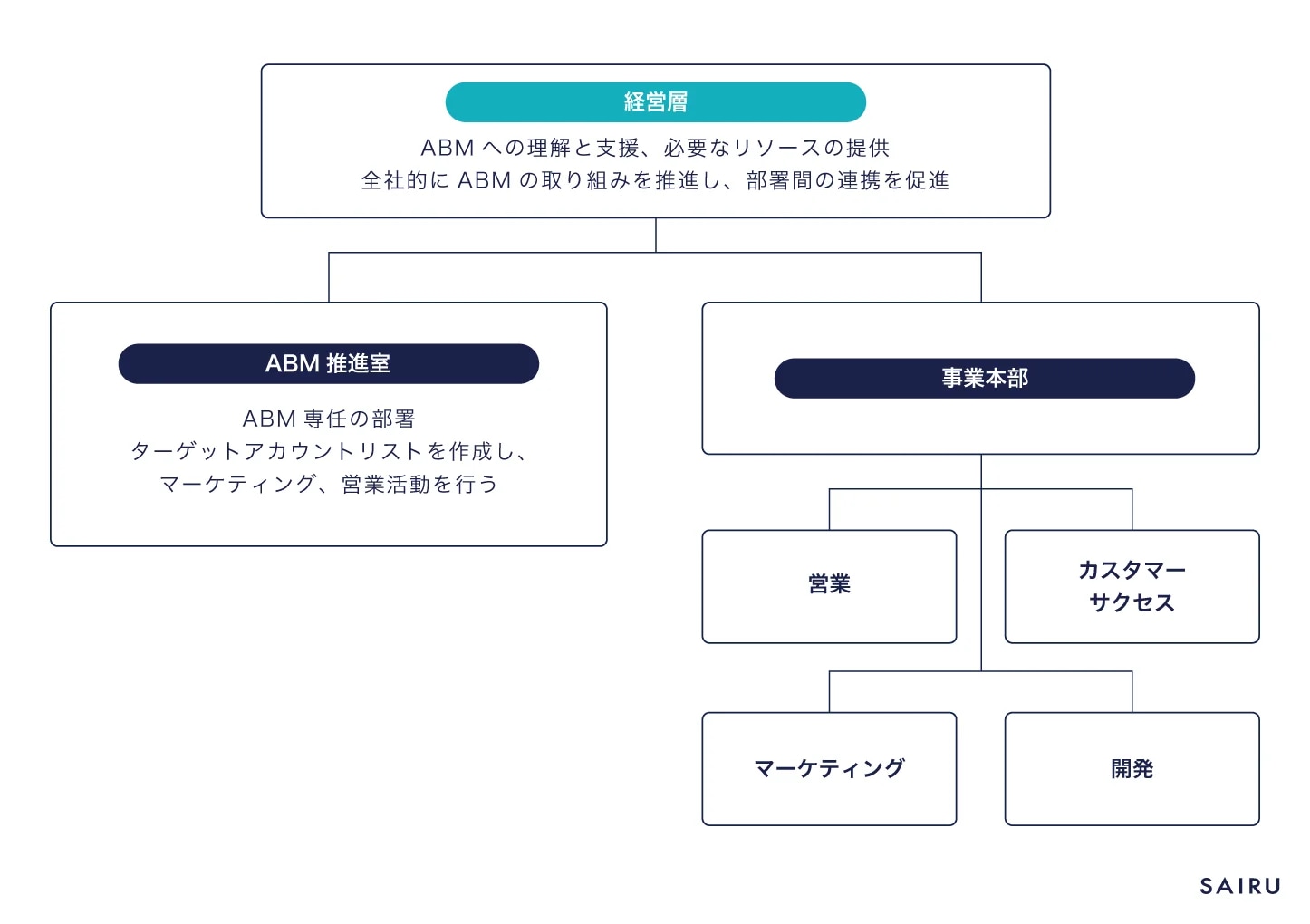

ABMの専任担当者や専任部署を置く

営業とマーケティングが連携し、一丸となって動いていくうえで、強いリーダーシップは欠かせません。ABMに関する意思決定権を持ち、各部署をリードする専任の担当者や部署を置く体制もおすすめです。

なお、既存の部署に役割を増やすと、業務負荷になるほか、「なぜ忙しいうちの部署で新しいことをやらなければいけないのだ」と反発が起きるケースも少なくありません。

また、「どちらの部署でどの業務を持つのか」のように、部署間の利害調整が起きてしまうならば、ABM専任部署の新設も検討してみてください。

ABMにおけるマーケティングの役割

ABMにおけるマーケティングの役割は、大きく2つあります。ターゲットアカウントリストの作成とターゲットアカウントへのコミュニケーション活動です。

ターゲットアカウントリストの作成

ターゲットアカウントリストとは、自社の商品・サービスが課題解決や価値提供に貢献し、同時に自社の事業成長を促進する企業をセグメントし、優先順位をつけたものです。

ターゲットアカウントリストは、営業と連携して定めていきます。

ターゲットアカウントの選定では、社内外のデータ分析が大切です。データ分析は、マーケティングの得意とする領域ではないでしょうか。

営業が持つ顧客の一次情報とマーケティングが分析した定量データから、双方で納得感のあるターゲットアカウントリストをつくりましょう。

ターゲットアカウントのリードを獲得するコミュニケーション活動

ABMのマーケティングには、ターゲットアカウントリストに対する各種のコミュニケーション活動が求められます。

ABM立ち上げ初期は、ターゲットアカウントの情報収集源や課題を把握し、適切な媒体への広告出稿やコンテンツの発信を行いましょう。

ターゲットアカウントとの関係性を深める施策として、ターゲットアカウント固有の課題にあわせた勉強会の実施も考えられます。

営業とつねに情報を共有しあい、ターゲットアカウントとの接点の発見、コンテンツづくりに注力しましょう。

なかには、マーケティング部がない組織もあると思います。その場合は、営業内にマーケティングの機能を持たせる方法がおすすめです。実際に、営業推進部や営業企画部がマーケティングを担うケースは少なくありません。

インサイドセールスはテレアポ部隊ではない

ABMモデルのうち、LTVの目安が1,000万円以上となるミッドモデルとラージモデルでは、アウトバウンドでアプローチを行う、インサイドセールスのBDRをおすすめしています。

インサイドセールスというと「電話をかけてリードを獲得するテレアポの組織」のイメージが根強く、「メールでナーチャリングする」「CxOレターを送付する」など手法ありきになりがちな傾向があります。

とくにBDRでは、「コールドコールをかけること」が主目的になりやすいでしょう。

しかし、インサイドセールスの本質は、非接触チャネルを使って顧客と接点をつくること。

ABMは商談化までに時間がかかりますし、すぐにキーパーソンと接点を持てるわけではありません。困難な状況ですが、顧問紹介や社内外のネットワークを活用する、相手や関係値に応じて、電話・メール・手紙を選ぶなど、方法はいくつもあります。

ターゲットアカウントとの接点をつくり、ターゲットアカウント内での自社の認知や貢献度を高めるための手法は何か?

をつねに考え、適切なアプローチを行いましょう。

また、インサイドセールスでは商談を担当する営業(フィールドセールス)との連携が重要です。

ABMのインサイドセールスは、ターゲットアカウントのさまざまな立場の相手と接点をつくっていきます。担当者やキーパーソンと知り合ったのち、上司を紹介してもらうというケースもあるでしょう。また、違う部署の担当者につないでもらうこともあります。

このように、インサイドセールスがターゲットアカウントの組織内で培ったネットワークは、フィールドセールスにとって顧客を知るための貴重な情報源です。反対に、フィールドセールスが商談や面談で得た情報は、インサイドセールスの活動にも役立ちます。

定期的にフィールドセールスとの情報共有の場をつくり、お互いの顧客解像度を揃えましょう。

部署を横断して意思決定できる管理職を置く

ABMで営業とマーケティングの連携を深めるには、まず両部署を一貫して管轄する管理職を置くことが大切です。

営業からマーケティング、カスタマーサクセスなど、収益に関わる部署を横断的にマネジメントするCRO(Chief Revenue Officer)のポジションや、CRO室を置く企業も増えてきています。

部門長が別々で、関わる部署の意見がまとめられないうちは、ABMの体制はつくれません。

さらに、各部の評価指標を双方の成功に寄与する内容に変えることも連携を促すポイントです。

たとえば、フィールドセールスのKPIがターゲットアカウントからの受注数の場合、インサイドセールスはターゲットアカウントとの有効商談数を追い、マーケティングはターゲットアカウントのリード数を追うという具合です。

口頭でいくら「連携が重要だ」「ターゲットアカウントのみを開拓しよう」と発信しても、人は過去の成功体験や思い込みにより、行動を変えることが簡単ではありません。

そこで、目的や評価指標をABMの推進に最適化し、個人の心がけではなく、仕組みによって連携を促しましょう。

営業とマーケティングの定例会議を行う

営業とマーケティングの連携としておすすめの方法は、互いの考えを聞いたり、情報を共有したりする「場」の設計です。

週1回で定例会議の場を設け、各部の管理職は必ず参加し、ターゲットアカウントに対する各部の活動状況を把握しましょう。当たり前の施策のように感じますが、実は各部の管理職が参加する定例会議ができていない企業は多いのです。

会議を設計するときは、会議の目的やゴールを決めましょう。そして、そのために「誰の意思決定が必要か?」を考え、会議の参加者を決めます。

営業とマーケティングの定例会議では、ターゲットアカウントの契約数、ターゲットアカウントとの商談数、ターゲットアカウントからの獲得リード数の目標と実績を記した表を見て、活動の状況を振り返ります。

そして、改善策を話し合い、次のアクションにつなげます。各部の管理職は、データを見て営業やマーケティングの状況を読み取り、施策の評価を行ってください。

会議では、定性的な情報共有も行います。

「ターゲットアカウントから何名、新しいコンタクト情報が得られたか。どのような話をしたか」

「顧客と接するなかでマーケティング部に連携したほうがよい情報はあったか」

など、営業活動の具体的なエピソードも確認します。

あわせて、カスタマーサクセスやサポート部門などの他部門の参加も有効です。顧客と直接接する部門には、営業やマーケティングが知らない顧客の一次情報が蓄積されています。

多角的なディスカッションを行い、顧客解像度を高めましょう。

<執筆者プロフィール>

政次貴弘

コンサルタント。日系SIerでの金融機関向けERPの販売や、メガベンチャー企業にて医療法人向け採用コンサルティングの営業やPM、セミナー企画・講師などの経験を経て、2018年に株式会社セールスフォース・ドットコム(現 株式会社セールスフォース・ジャパン)に入社。エンタープライズ営業で大手企業の開拓・達成経験を積んだ後、関西SMB領域の営業部長に就任し、マネジメントを行う。才流では営業コンサルタントとして活動中。また、ABM入門と実践ガイドブックの執筆や、ABMに関する外部研修や講演も行っている。

名生和史

コンサルタント。楽天グループ株式会社、株式会社SmartHRを経て才流に入社。EC・SaaS業界での営業・マーケティング経験をもとにした、リード獲得~ナーチャリング体制の構築を得意とする。また、エンタープライズ企業開拓のためのBDR体制構築も可能。才流ではマーケティングコンサルタントとして活動。

さまざまな業種・業態の企業を支援している才流が培ってきた手法やメソッド、豊富な実例がまとまったe-BOOK『ABM入門と実践ガイドブック』はこちらから無料ダウンロードできます。

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております。

協力:水谷真智子(才流)

図版:才流提供

バナーイラスト:Nadezhda Kozhedub / gettyimages

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:奈良岡崇子

JP

JP