「できそうなところからやる」は成長幅が小さい

自分が抱えている課題の解決策を求めて、本を読む。その際に陥りがちな失敗の原因が「つまみ食い」にあるとあつみさんは指摘します。

あつみ「料理で例えると、同じハンバーグでも、焼くのと煮込むのとではハンバーグ自体のレシピも違うと思うんです。そこを理解できていないのに、双方のレシピからかいつまんで自己流でやるからうまくいかない。

読書も同じで、一つの流派を最初から最後までやり抜くことがとても重要だと思います」

本の中から自分にとって都合の良い箇所だけを読み込んだり、SNSで見聞きした著名人のやり方を試してみたり。そうやってとっつきやすいところだけ取り入れようとすることは「表面的なコピーに過ぎない」と続けます。

あつみ「そうやってつまみ食いしたものって、実は多くの場合、すでに自分ができていることなんですよ。だから『やれそうなところからやってみよう』は成長幅が小さい。

かつての私はその典型だったので、『だから成長できないんだよ』って当時の自分に伝えたいですね」

本当にやるべきことは「読んでいて苦しいところ=やりたくないこと」。

あつみさんが最初に「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」(以下、もしドラ)を完コピし、売り上げ3倍、目標200%達成という成果を実現できたのも、「書かれていたマネジメント法が自分のやり方と真逆だったから」と振り返ります。

あつみ「本の内容をちょっとずつつまんだとしても、すぐ元のやり方に戻っちゃうだろうなと思ったから、自分の思考の癖を全部洗い直すつもりで1冊を徹底的にまねしたんです。自分のやり方や考え方から遠い本ほど、1冊を完コピすることが重要だと思いますね」

読書が苦手だったり、本が読めないことにコンプレックスを抱いたりしている人にこそ、完コピ読書術を試してほしいとあつみさん。

あつみ「読書下手にとって、読書好きで年間百冊も読んでいる人の読書法はベースが違いすぎてあまり参考にならないけれど、完コピ読書術は読書下手な私が試行錯誤して生み出した読書法です。

工程が多く見えると思いますが、多分、読書を実践に生かせる人は頭の中で同じようなことをやっているんですよ。完コピ読書術はそれを取り入れ、読書上手になるステップになるのではと思います」

複数人での完コピも効果的

完コピ読書術を難しく感じる場合は、「グループワークを設定するのもおすすめ」とあつみさん。

あつみ「社内に課題図書があれば、それをテーマにグループワークをしたり、みんなで師匠本を決めて週1回集まってディスカッションしたりするのも有効だと思います」

実際にあつみさんが起業前にマイナビで働いていた頃、「課長になりたくない」という若手社員たちとともに、グループで完コピ読書を行ったことがありました。

あつみ「課長になったら仕事はさらに大変になるのに、給料はたいして上がらない。それなのに課長になる意味がわからない、そんなの罰ゲームじゃないですか? という子が、当時の社内には多かったんです」

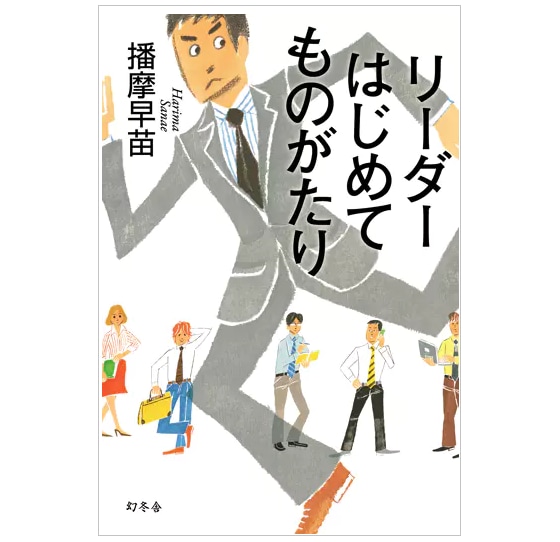

そこであつみさんが課題図書に選んだのが、『リーダーはじめてものがたり』(幻冬舎)。

社内最年少でチームを任された主人公の成長を追う、ビジネス小説です。

あつみ「まずは感想を言い合う、カジュアルな会を開きました。『ああいう達成感はいいと思った』みたいな話をしながら、『課長の仕事をどう思ったか』『もし自分が課長になったら、今の部署をどう変えたいか』など、本をベースにディスカッションしていきました」

最終的に「どういう課長になりたいか」を各自が言語化。その結果、「ここまでやったし、課長を経験してみてもいいかも」と、課長になりたくなかった若手が前向きに昇進していったと言います。

あつみ「その会はクチコミで広がって、私が退職した後もしばらく『リーダーはじめてものがたり』は課長昇進時の課題図書になったそうです。

ストーリーを追いながら課長になった先をイメージしやすい本であり、『なりたい自分』を明確にする重要性を再認識しましたね」

師匠本は文字通り、身近な頼れる師匠になる

完コピ読書術のポイントは、本を読む目的が「情報を知る」ではなく、「なりたい自分になるために、スキルやノウハウを習得する」ことだという点にあります。「だからこそ、完コピする媒体は書籍がいい」とあつみさん。

あつみ「『なりたい自分になるためにやり抜く』となると、繰り返しコンテンツの内容を振り返ることになります。もちろん動画や音声でも完コピ読書と同じことはできますが、文字の方がやりやすいですから」

最近は本以外にも、YouTubeや音声コンテンツ、生成AIなど、インプット源は多様化しています。単に「情報を知る」ためなら、何かをしながら見聞きできるコンテンツの方が楽ですが、その分流れていきやすいのも事実です。

あつみ「すごい人や憧れの人に、そんな簡単に近づけないじゃないですか。だからこそ1冊と向き合うことが自分を変えることにつながります。自分の思考の癖を矯正するのは大変だし面倒ですけど、結果を出している人は絶対やっていると思いますね」

加えて、「総じて書籍は質が高い」と続けます。

あつみ「1冊を数カ月〜1年以上かけて作っている分、質は圧倒的に高いですし、編集者さんが入ることによって読みやすくもなっています。

何より、書籍には著者の人生が詰まっていると思うんです。それは今回、自分が本書を書いて再認識したことでもあります」

だからこそ、師匠本は文字通り、身近な頼れる師匠として、道しるべになります。

あつみ「身近に師匠と呼べる人がいない人の方が多いと思うんです。社内で年次が上がると周りに気軽に聞けない場面が増えるし、誰かに弟子入りするのも難しい。上司ガチャだってありますよね。

でも、書籍なら関係ないんですよ。ビジネス書を買う人は何かしら課題があって、今よりステップアップしたい欲求があるはず。それをかなえる一つの方法として、完コピ読書術を取り入れてもらえたらうれしいですね」

執筆:天野夏海

撮影:大畑陽子

バナー写真:Sensay / gettyimages

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:奈良岡崇子

JP

JP