M&Aの専門的な知識・スキルを学ぶ

今回のニュース

相次ぐ日本企業の大型M&A案件…年間件数も過去最多に

ここのところ、日本企業がかかわる大型M&A案件の話題がニュースをにぎわせています。

まずは、日本最大手の鉄鋼メーカー・日本製鉄が進めていた米大手鉄鋼メーカー・USスチールの買収計画です。日本製鉄がUSスチールを約2兆円で買収するという大規模M&Aでしたが、今年1月、国家安全保障上の懸念があるとして、米国のバイデン前大統領によって禁止命令が出されました。

これに対して両社は、大統領などによる違法な政治的介入だとして、バイデン氏などを訴えた裁判を首都ワシントンの連邦控訴裁判所に起こしています。

また自動車業界では、ホンダと日産自動車が昨年12月、経営統合を目指して協議を始めることを発表。2026年8月に持ち株会社を設立し、傘下に両社が入ることで合意しました。実現すれば、世界3位の販売台数を誇る自動車会社が誕生しますが、すでに日産が協議を打ち切って白紙撤回する方針を固めたと報じられています。

一方、昨年7月にはカナダのコンビニ大手アリマンタシォン・クシュタールが、セブン&アイ・ホールディングスに買収を提案しました。買収額7兆~8兆円規模という日本企業最大の買収劇となるなか、セブン&アイの創業家側は対抗策としてMBO(経営陣の参加する買収)によって非上場化することで買収を阻止することを提案。いまなお買収の行方は不透明となっています。

こうした大型案件だけでなく、日本企業がかかわったM&A件数は増加傾向にあります。M&A調査のレコフデータによると、2024年のM&A件数は前年比17.1%増の4700件で、データのある1985年以降で最多に。その背景にあるのが、投資ファンドによる積極買収や、経営者の高齢化による事業承継問題です。事業継承型M&Aの件数は2035年まで増え続ける見込みだとも報じられています。

もっとも、帝国データバンクが全国2万6000社以上に実施した調査では、今後5年以内に「M&Aに関わる可能性がある」と答えた企業は29.2%と、前回調査(2019年6月)から6.7ポイント低下したという数字もあり、M&Aの間口が広がったとはいえ、必ずしも歓迎ばかりではないようです。

現在は4段階の資格体系に

M&Aとは、ざっくりいえば企業の合併や買収のこと。企業の経営権を獲得するために相手方の同意を得ないで買収を仕掛ける「敵対的買収」を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、それだけではありません。

世界ランキング何位といった会社の規模を拡大させるために大企業同士が合併をしたり、後継者不足に悩む中小企業が別の企業に買収される道を選択したり、ほかにも株式譲渡や事業譲渡、会社分割など、ひとくちにM&Aといってもさまざまなスキームがあり、さまざまなケースがあります。

M&Aの目的もさまざまで、買い手側で多いのは事業拡大や新規事業参入など。一方、売り手側の企業で圧倒的に多いのは、後継者不足による事業承継といわれています。そして日本企業のM&A件数は年々、増加傾向にあります。

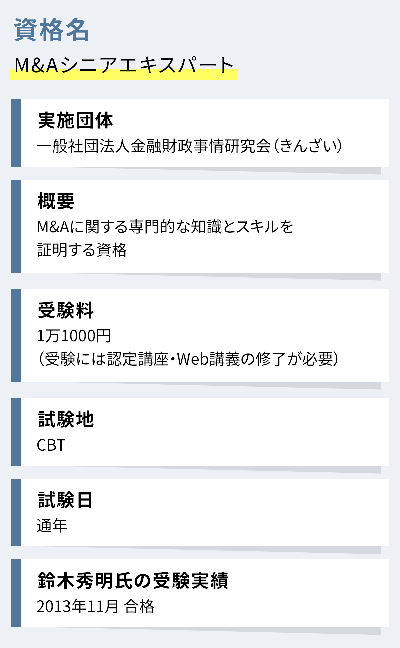

そんなM&Aに関する知識やスキルを身につけられる資格が、「M&Aシニアエキスパート」です。具体的には、M&Aに関する企業評価、会計、法務、組織再編の手法、税制などについて専門的に学べる内容となっています。

私が「M&Aシニアエキスパート」に合格したのは2013年で、この資格制度が創設されてからまだ日が浅いころでした。その後、何度かの制度改定を経て、現在は4段階の資格体系となっています。

「M&Aシニアエキスパート」を頂点として、需要の多い事業承継を中心に学ぶ中級クラスの「事業承継シニアエキスパート」、初級クラスの「事業承継・M&Aエキスパート」「事業承継・M&Aベーシック」という資格区分があります。

このうち「M&Aシニアエキスパート」と「事業承継シニアエキスパート」は、「認定講座・Web講義を修了」したのちに「CBT試験に合格」することによって資格認定されるかたちとなっていて、それぞれ13万2000円の受講料がかかります。

一方、「事業承継・M&Aエキスパート」「事業承継・M&Aベーシック」は、講義受講が不要でCBT試験に合格すれば資格認定されます。

実施団体の金融財政事情研究会(きんざい)は、FP技能検定や金融業務能力検定など金融ジャンルの各種検定の主催団体でもあります。上記4資格も基本的には金融機関の職員などを対象とした資格ですが、いまや自分が働く会社がいつM&Aをする側・される側になってもおかしくない世の中であり、業種にかかわらず学んでおいて損はない知識となりそうです。

実務ノウハウなどを体系的・具体的に学ぶ

「M&Aシニアエキスパート」は、M&A仲介会社、会計事務所、経営コンサルタントなど、M&A業務に携わるプロを想定した専門性の高い知識やスキルを問われる内容です。

認定講座の内容としては、法務・税務・財務の基礎知識、企業価値評価、M&Aのプロセス、M&Aの成功要因・リスク管理などがあります。

公式サイトには認定講座のレジュメサンプルが掲載されていますが、たとえば「便利な言葉の落とし穴」というテーマでこんな解説がされています。

一見、似たような業種で同じ表現でも、各社別に言葉の意味は違ってくる。

例)製造業で『技術力がある』

- 同業他社に真似出来ないほどの精密な加工が出来る。⇔ニッチ過ぎて、営業エリア内に顧客が少なく、売上が伸びない。

- 同業他社に真似出来ないほどの短納期での納品が出来る。⇔少量受注ばかりのため、常に営業が必要で、営業経費がかかる。

- 同業他社に真似出来ないほどの同一製品の大量生産が出来る。⇔製品・取引先が偏るため、価格決定権が無く、利幅が乏しい。

このように、M&Aを進めるにあたって留意すべき事項や実務ノウハウなどを体系的・具体的に学ぶことができます。

認定講座は、M&A仲介の最大手である日本M&Aセンターの専門家が講師を務めていて、豊富なM&Aの実例から、成功事例、失敗事例、トラブル防止対策などを解説。M&Aの現場で弁護士、会計士、税理士、社労士などが従事しているプロのノウハウを習得できる内容となっています。

M&Aによる

「事業拡大」と「事業承継」にニーズ拡大

M&Aという言葉が一般的なものとして使われるようになるなか、M&Aが身近になったと感じる人も多いのではないでしょうか。

銀行や証券会社などでは以前よりも積極的にM&Aをビジネスにしているようですし、事業をどんどん買収し、大きくして売る「再生ファンド」のようなM&Aの事例も、しばしば耳にするようになりました。

近年、業界が拡大しているM&A仲介会社の存在も、M&Aをやってみようという判断の後押しになっているでしょう。

以前は大企業のものと思われていたM&Aが身近な存在になり、中小企業にとっても、会社をいろいろなかたちで伸ばしてくれる有効な手段のひとつになっていると感じます。

都市部にせよ、地方にせよ、会社の経営者はもちろん、経営企画部などの担当者も、いまやM&Aによる事業拡大は経営戦略として必須の知識だといえます。

同時に、事業承継はどんな会社でもいつかは考えないといけない問題であり、M&Aのニーズが高まっています。

地方で好業績だったり、技術を持っていたりするのに「後継者がいない」ために将来が見通せない状況になっている会社に対し、再生ファンドやM&A仲介会社が別の会社との“マッチング”を成功させる例も少なくありません。

M&Aエキスパートの資格体系に「事業承継」を冠する資格区分が新設されるようになったのも、後継者のいない中小企業が事業承継を目的にM&Aをおこなう事例が増えたことの、ひとつの証左だと考えていいでしょう。

M&Aによって新たなチャンスが生まれる一方で、悪徳な仲介業者などが出てきて、M&Aに失望する会社も少なくないとも聞きます。

専門的な知識が求められる分野だからこそ、この資格をM&Aによる事業拡大や事業承継の知識を蓄えるきっかけにしてみてはどうでしょうか。

鈴木秀明(すずき・ひであき) 1981年生まれ。総合情報サイト「All About」資格ガイド。東京大学理学部卒。東京大学公共政策大学院修了。年間80個ペースで資格試験を受験し、米国公認会計士、気象予報士、中小企業診断士など1000を超える資格を取得。雑誌・テレビ・ラジオなどのメディア出演実績は500件以上。著書に『効率よく短期集中で覚えられる 7日間勉強法』(ダイヤモンド社)など。

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております。

取材・文:福光恵

編集:鈴木毅(POWER NEWS)

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

タイトルバナー:gettyimages

JP

JP