生成AIのビジネス活用の現状

米国の調査会社ガートナーが2023年8月16日に発表した「先進技術におけるハイプ・サイクル2023年版」によれば、生成AIは「過度な期待のピーク期(the Peak of Inflated Expectations)」に位置付けられている。まさにブームが絶頂を迎えたことを意味します。

実際のところ生成AIは、どの程度ビジネス活用が進んでいるのでしょうか。

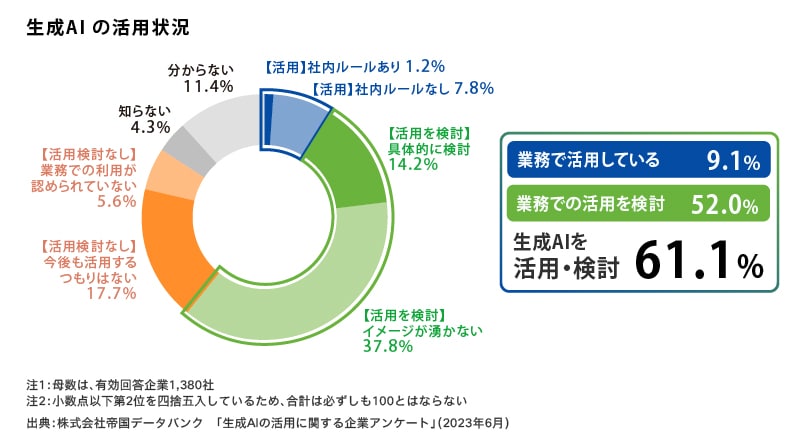

帝国データバンクが2023年6月に行ったアンケート調査(有効回答企業数1,380社)によれば、次のような結果が示されています。

生成AIをすでに「業務で活用している」と回答した企業の割合は9.1%、「業務での活用を検討」している企業は52.0%となっています。この2つを合わせれば、全体の60%を超える企業が、生成AIのビジネス活用に動き始めていることになります。

出典:株式会社帝国データバンク 「生成AIの活用に関する企業アンケート」(2023年6月)

なお企業の規模別の生成AIの活用状況を見てみると、「業務で活用している」企業は「大企業」が 13.1%、「中小企業」が 8.5%、「小規模企業」が 7.7%となっており、企業規模に比例して活用の割合が高まる結果が示されています。

生成AIの代表的なサービスと特徴

上述の帝国データバンクの調査結果から、さらに企業がどんな生成AIを活用または検討しているのかを見てみると、「文章・コード生成 AI(総合型)」が93.1%で最も高く、「画像生成 AI」(14.3%)、「音声・音楽・動画生成 AI」(7.4%)が続いています。

出典:株式会社帝国データバンク 「生成AIの活用に関する企業アンケート」(2023年6月)

文章・コード生成 AI(総合型)は、ユーザーがテキスト形式で入力した質問や指示の内容をAIが解析し、回答となるテキストやプログラムのコードを生成します。世界的な大ブームを起こしたOpenAI社の「ChatGPT」はこのタイプ生成AIの代表的なサービスであり、ほかには Google の「Bard」も注目されています。

画像生成AIは、ユーザーがテキスト形式で入力した内容に応じてオリジナルな画像を生成します。クリエイティブ業界のみならず、一般企業でもプレゼン資料の作成やアイデアの創出など幅広い活用が期待されています。

なかでも注目されているのが、Stability AI社が提供している「Stable Diffusion XL」というサービスです。最近リリースされた「Japanese Stable Diffusion XL」というモデルは、商用利用可能で日本語入力に対応し、日本の文化やスタイルを反映した画像を生成できるのが特徴です。日本市場向けのプロダクトデザインや建築デザイン、プロモーション資料などでの活用が想定されています。

そして音声・音楽・動画生成AIの分野でも、動画生成の「Gen-2」、「Make-a-Video」、音声生成の「VALL-E」など、さまざまなサービスが登場しています。

生成AIを使う際の注意点・リスクと解決策

ただし生成AIをビジネスで活用する上ではリスクもあります。特に注意しなければならないのが次の2点です。

まずは「情報漏えい」です。入力したプロンプト(指示文)に含まれる情報が生成AIによって再学習されてしまい、他者が生成したコンテンツの中でその情報が露出してしまうおそれがあります。

もう1つが「ハルシネーション」と呼ばれる問題です。生成AIが不確かな情報から学習した内容から類推し、信頼できない回答や誤解を招く回答を生成してしまうのです。

なお、これらの問題を回避するため、マイクロソフトでは「Azure OpenAI」というサービスを提供しています。Azure OpenAIで入力に用いたプロンプトなどのデータは、顧客の閉じられた環境のみに展開され、オープンソースであるChatGPTのサーバーへ情報が共有されることはありません。また自社に特化された正確な情報に基づいて学習を行うことから、ハルシネーションの弊害も避けることができます。

より便利に生成AIをビジネス活用する方法

さまざまな生成AIを紹介してきましたが、そのサービスをより便利に活用できる環境が整いつつあります。普段から使い慣れた業務ツールに、生成AIの機能を実装するというアプローチに基づくものです。

マイクロソフトが発表した「Microsoft 365 Copilot」は、その名のとおりMicrosoft 365に実装された生成AIです。日常業務で頻繁に利用しているWord、Excel、PowerPoint、Outlook、Teamsなどのアプリから、シームレスに生成AIの機能を呼び出して利用することができます。たとえばWordで文章を作成する際の下書きの作成や編集、長文の資料の要約などを、指示を出すだけで行うことができます。同様にExcelでは入力したデータへの関数の適用や分析、グラフの生成などを、PowerPointでは画像を挿入したスライド資料の作成や編集、レイアウトなどを指示ベースで行うことができます。

Google が発表した「Duet AI for Google Workspace」も、Google Workspace の Gmail やドキュメント、スライド、スプレッドシート、Meet などのアプリに対して生成AI機能を追加します。これによりシンプルな指示のやり取りを重ねるだけで、目的とする文書や資料を作成することが可能となります。

Microsoft 365 Copilotや Duet AI for Google Workspace は、まさにアシスタントのような存在となって、あらゆるユーザーの業務を支援してくれます。

まとめ

生成AIをビジネス活用するためには、何より正しく使うことが重要です。前述した情報漏えいやハルシネーションのほか著作権侵害などの問題も指摘されており、健全な利用を発展させていくため企業内でのルールづくりなどが急がれます。

ただし、リスクを恐れているだけでは前に進むことができません。企業がより安全かつ誰もが便利に生成AIを活用できるAzure OpenAIやMicrosoft 365 Copilot、Duet AI for Google Workspace といったサービスが続々と登場しています。

もはや生成AIの浸透に歯止めをかけることはできません。むしろ生成AIを前向きに捉えて積極的な活用を進めることでこそ、従業員を煩雑な単純作業から解放し、より付加価値の高い業務にシフトして創造的な能力を高め、会社全体の業務生産性を向上させることが可能となります。

JP

JP