1.非地上系ネットワーク(NTN)とは

冒頭でも触れたように、非地上系ネットワークは、人工衛星や無人航空機などを活用し、上空から広範囲にネットワークを届ける技術のことです。

私たちが今使用している地上系ネットワーク(TN:Terrestrial Network)は、光ファイバーなどの有線回線やモバイル通信のように、地上にある基地局からの電波を利用して接続しています。

そのため、山地や海上など、地上の基地局からの電波が届かないエリアが発生してしまう課題がありました。

非地上系ネットワークは人工衛星や無人航空機を使い、上空から電波を提供できるため、地上系ネットワークが無いエリアでもネットワークに接続できるようになります。

非地上系ネットワークと、普段私たちが使用している地上系ネットワークを併せて使うことで、いつでもどこでもネットワークを利用できるようになり、災害対策、ビジネス領域の拡大に役立てられます。

2.【利用シーン別】非地上系ネットワーク(NTN)で実現できること

非地上系ネットワークの概要が把握できたところで、非地上系ネットワークが普及すると、どのようなことが実現できるのかご紹介します。

非地上系ネットワークと地上系ネットワークを併用できると、ビジネスや日常生活にどのような変化があるのか、ぜひチェックしてみましょう。

2-1.緊急時に迅速な対応ができる

1つ目は、緊急時に迅速な対応ができることです。

なぜなら、災害時に地上系ネットワークが利用できなくなっても、非地上系ネットワークなら安定した通信サービスを提供できるからです。

緊急時でも通信環境を活用して、下記のような迅速な対応が実現できます。

| 緊急時に通信環境を活用して実現できること | |

|---|---|

| 自治体 |

|

| 住民 |

|

| 企業 |

|

| 医療 |

|

例えば、地震が起きても、非地上系ネットワークがあれば安定した通信ができるので、安否確認や必要な情報収集などが迅速にできるでしょう。

このように、非地上系ネットワークがあれば、災害などの緊急時に継続して通信環境を提供することで、住民の安全確保や迅速な救急対応などが実現できるでしょう。

2-2.圏外エリアを減らして快適にネットワーク利用ができる

2つ目は、圏外エリアを減らして快適にネットワーク利用ができるようになることです。

地上系ネットワークでも人口カバー率(全人口に占めるサービス利用可能エリアの割合)は99%であるものの、人が立ち入る機会の少ない山地や島しょ部など、圏外になるエリアのカバーに課題がありました。

非地上系ネットワークでは通信衛星や無人航空機を活用して上空から電波をカバーできるので、圏外エリアを減らすことが可能です。

| 地上系ネットワーク | 基地局からの電波を受信して通信をするので電波が届かない場所では圏外になる |

|---|---|

| 非地上系ネットワーク | 通信衛星や無人航空機を活用して上空から電波をカバーしているので圏外エリアを減らせる |

圏外エリアが減ることで、下記のようにさまざまな場面で通信環境を活用できるようになります。

| 圏外エリアが減ることで実現できること | |

|---|---|

| 船舶 |

|

| 住民 |

|

| 企業 |

|

| 医療 |

|

例えば、安定した通信環境がある地域では、日々インターネット経由で情報収集や買い物ができますが、圏外エリアではこのようなことができません。

同じ日本にいても収集できる情報、利用できるサービスに格差がある状態に陥っているのです。圏外を減らせると誰もが情報にアクセスできるようになり、情報格差を解消できると期待が高まっています。

また、圏外が減ることで企業や医療、自治体などのサービスを、場所に縛られず均一に提供しやすくなります。

少子高齢化社会で労働人口不足が課題になっている中でも、インターネット環境を活用してサービス提供できる仕組みを構築しやすくなるでしょう。

2-3.リモートで監視や管理、操作ができる

3つ目は、リモートで監視や管理、操作ができることです。

非地上系ネットワークが普及して圏外が減ると、今まで監視・管理・操作が難しかった領域をリモートでカバーできるようになるからです。

とくに、下記のように、人がその場に行き、監視・管理・操作し続ける負担が大きいインフラや建設業、農業などの領域で有効活用できるでしょう。

| リモートでの監視・管理・操作 などの領域で実現できること | |

|---|---|

| インフラ |

|

| 建設業 |

|

| 農業・林業 |

|

非地上系ネットワークを活用できれば、監視・管理・操作の負担を大幅に削減できるようになるでしょう。

例えば、農業では、人手不足や広大な土地の管理負担が大きな課題になっています。

非地上系ネットワークを活用して遠隔地でもトラクターの自動操縦ができるようになれば、わざわざ農地に足を運ばなくても効率よく農業を進められるようになるでしょう。

このように、非地上系ネットワークは業務効率化やDX推進の観点でも、注目を集めています。

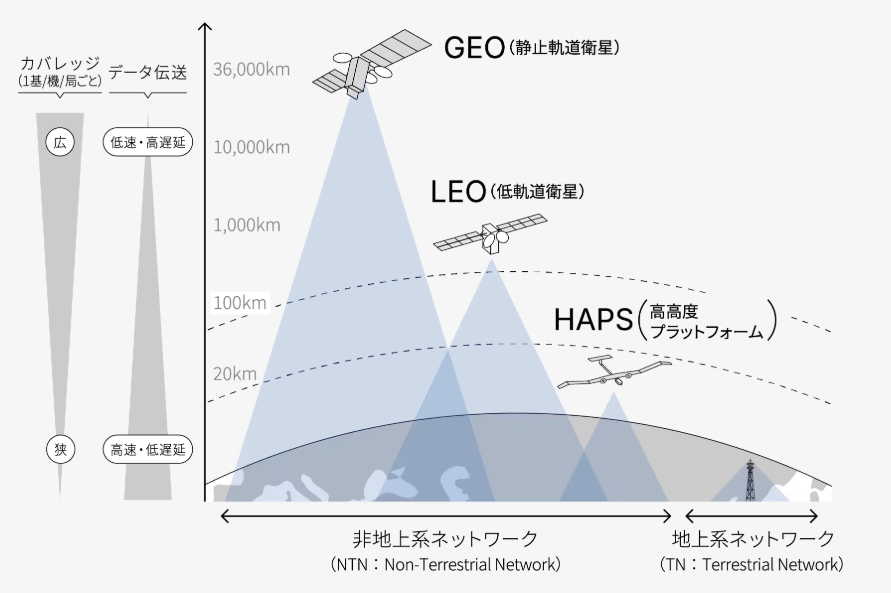

3.非地上系ネットワーク(NTN)の3つの種類

非地上系ネットワークは、3つの設備を活用して実現しています。

設備ごとに特徴が異なるため、メリットを活かして活用されています。

ここでは、非地上系ネットワークの3つの設備の特徴を簡単にご紹介します。どのような設備が非地上系ネットワークを実現するのか、確認しましょう。

3-1.静止軌道衛星(GEO)

静止軌道衛星(GEO)は、非地上系ネットワークの中で最も高い高度に位置する静止軌道衛星です。高度約36,000kmに位置して、地球の自転と同じ速度で周回しています。

高度が高いため通信エリアが広く、1基で日本全土をカバーできる点が特徴です。一方で、高度が高く地球から離れているので、伝送遅延が起きやすい側面があります。

ドコモグループでは静止軌道衛星を活用したサービスとして、ワイドスターⅢを提供しています。

このように、静止軌道衛星は最も高い高度にあり、通信エリアが広い非地上系ネットワークです。

3-2.低軌道衛星(LEO)

低軌道衛星(LEO)は、静止軌道衛星より低い高度数百~2,000kmに位置する人工衛星です。低軌道衛星は静止軌道衛星と異なり、常に移動する特性があり、継続して接続するために、定期的に衛星を切り替えています。

そのため、常に安定した通信環境を広いエリアで実現するには、多数の衛星を連携させる必要があります。

一方で、静止軌道衛星よりも高度が低いので、低遅延の通信が実現できる点が特徴です。

低軌道衛星と地上間では最大で数百Mbps程度の通信速度が実現でき、スマートフォン端末が直接衛星と通信することも可能です。

有名な低軌道衛星には、Elon Musk氏率いるスペースX社が開発した「Starlink」があります。

衛星が高度550kmの軌道を周回して何千機もの衛星を打ち上げているため、高速・低遅延の通信を実現しています。スマートフォンとの直接通信サービスも本格始動して、一般的な活用が期待されています。

このように、低軌道衛星は、静止軌道衛星よりも高速・低遅延な接続環境を期待できる非地上系ネットワークです。

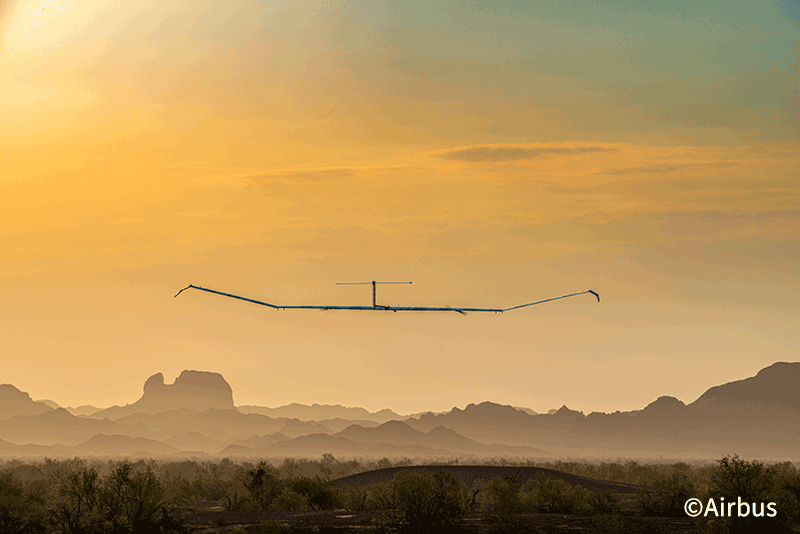

3-3.高高度プラットフォーム(HAPS)

高高度プラットフォーム(HAPS)は、成層圏(地球の大気圏の中で地上から約10km~50kmの層のこと)を飛行する無人航空機のことです。

無人航空機には長時間飛行ができるように太陽光パネルやバッテリー、通信設備が搭載されており、「空飛ぶ基地局」と呼ばれています。

一般的な飛行機は、高度約10,000mを飛行しています。HAPSは飛行機よりも高度が高い層を飛行することで、気流や天候の影響を受けにくく安定した通信ができる点が特徴です。

一方で、HAPSは衛星よりも高度が低いので、一般的には1機でカバーできる範囲は半径50~100km程度です。

高範囲の圏外エリアをカバーするというより、地上系ネットワークの補助としての活躍が期待されるでしょう。スマートフォンやIoTと直接通信もでき、利用の幅が広がります。

ドコモグループでは、HAPSを活用した通信サービスの提供を目指して取り組んでいます。地上基地局整備とHAPSを組み合わせ、より快適なモバイルネットワーク環境が実現される見込みです。

このようにHAPSは、成層圏を飛行して遅延の少ない通信を実現する非地上系ネットワークです。

| 【コラム:未来では高度の異なる設備での衛星コンステレーションが実現?】 |

|---|

|

衛星コンステレーションとは、複数の衛星を連携させて運用する構想のことです。 衛星コンステレーションを構築すると広範囲をカバーできたり、通信が安定しやすくなるなどのメリットがあります。 現状では主に低軌道衛星(LEO)で使用されていますが、将来は静止軌道衛星(GEO)や高高度プラットフォーム(HAPS)など高度の異なる設備同士での連携ができるかもしれません。 高度の異なる設備同士の連携ができれば互いの短所をカバーしつつ、より高速で安定した通信が実現できるでしょう。 |

4.【2025年3月最新】非地上系ネットワーク(NTN)はどこまで進歩しているのか

非地上系ネットワークについて理解を深めたところで、現状はどの程度進歩しているのか気になる方も多いでしょう。

ここでは、非地上系ネットワークに抱く疑問点を、Q&A形式でご紹介します。

非地上系ネットワークの不安を払拭するためにも、参考にしてください。

【非地上系ネットワークはどこまで進歩しているの?】

4-1.Q1.遅延や品質低下は起こりますか?

A.遅延や品質低下が起こるかどうかは、一概には言えません。

一般的には、遅延は地上からの距離に比例すると言われているので、最も距離がある静止軌道衛星(GEO)は遅延が起こりやすいと言われていますが、将来的にGEOとLEO、HAPSが連携する多層構造が実現できれば、GEOの遅延の課題を解消できる可能性があります。

品質低下は、雨や降雪などの悪天候により起こり得る場合があります。

4-2.Q2.通信の標準化や法規制に課題はありますか?

A.GEO・LEO・HAPSそれぞれ国内外の必要な法規制に則って、事業やサービスの開発を進めています。周波数の標準化は進んでいますが、一部整備中の課題もあります。

| 法規制の例 | |

|---|---|

| ITU-R (国際電気通信連合の無線通信部門) |

|

| WRC (世界無線通信会議) |

|

| 電波法 |

|

4-3.Q3.利用料金はどれくらいですか?

A. 非地上系ネットワークの種類や、ご利用のプランによって、料金は異なります。例えば、専用のアンテナが必要なサービスでは、端末費用が初期費用として必要になります。

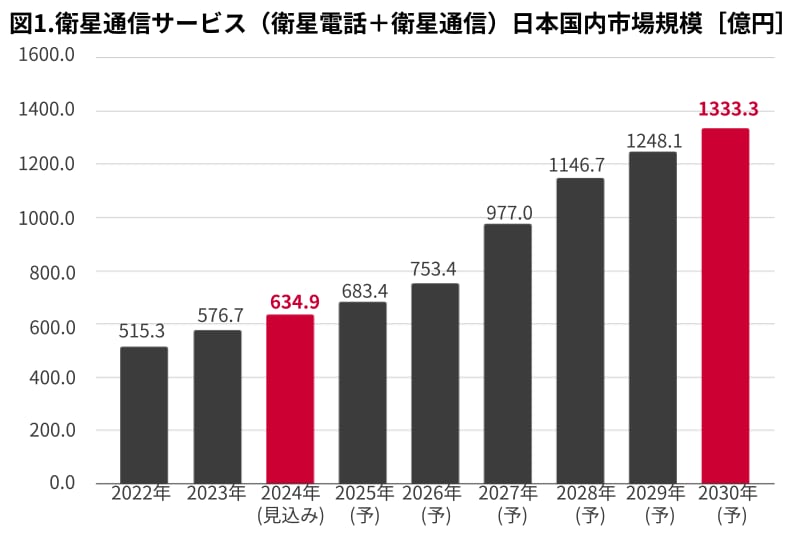

5.非地上系ネットワーク(NTN)サービスの市場規模

非地上系ネットワークサービスの市場規模は、今後ますます成長する見込みです。

株式会社矢野経済研究所の「国内衛星通信サービス市場に関する調査(2024年)」によると、非地上系ネットワーク(衛星通信)サービス市場は2030年に1,333億円規模へ成長すると予測されています。

※1 衛星通信にスマホ直接通信(スマホDA)利用における利用の拡大は考慮されていますが、市場規模算出の際にスマホ直接通信(DA)による追加料金は含まれていません。

※2 グラフの縦軸は通信サービス提供額ベースを表しています。

※3 グラフの横軸は2024年は見込値、2025年以降予測値にて計算しています。

2025年の市場規模は683.4億円だと予測されているので、2030年までの5年間で約2倍の市場規模に成長すると考えられています。

また、ABI Research社の「非地上系ネットワーク(NTN)市場に関する調査結果」によると、2030年までに全世界で1億7,500万以上の非地上系ネットワークのモバイル接続が実現すると予測されています。

背景には衛星の打上げコストの低下や、非地上系ネットワークへの期待の高まりなどがあり、非地上系ネットワークが推進される時代が到来することが期待されているでしょう。

このように、非地上系ネットワークは今後ますます注目されるようになり、日常生活に溶け込む未来はそう遠くはないでしょう。

6.非地上系ネットワーク(NTN)に関する2つのポイント

最後に、非地上系ネットワークの活用を検討するときに押さえておきたいポイントをご紹介します。

【非地上系ネットワークはどこまで進歩しているの?】

検討時の参考になるポイントなので、ぜひチェックしてください。

6-1.最新情報はドコモビジネスのサイトをチェックしよう

ドコモビジネスでは、非地上系ネットワークに関する知っておきたい情報を発信しています。

ドコモビジネスが提供するソリューションや最新情報をまとめていますので、ぜひ一度ご覧ください。

こちらからご確認いただけます。

6-2. 導入を検討する時は通信キャリアの選び方を押さえよう

実は通信キャリアにより、提供できる非地上系ネットワークの種類が異なります。

ドコモグループの場合は、2023年度に提供開始した「ワイドスターⅢ」、「Starlink Business」などのGEO・LEOを利用したサービス、HAPSを含めた全てを提供可能であることが強みです。

固定系ネットワークと連携した提案もでき、お客様企業の幅広いニーズに合った提案を通じてより快適な社会を実現します。

7.まとめ

本記事では、地上系ネットワークの概要や実現できること、設備の種類などをまとめて解説しました。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

非地上系ネットワークとは人工衛星や無人航空機などを活用し、上空から広範囲にネットワークを届ける技術のこと

非地上系ネットワークの普及で実現できることは次の3つ

- 緊急時に迅速な対応ができる

- 圏外エリアを減らして快適にネットワーク利用ができる

- リモートで監視や管理、操作ができる

地上系ネットワークの種類は次の3つ

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 静止軌道衛星 (GEO:Geostationary Earth Orbit satellite) |

|

| 低軌道衛星 (LEO:Low Earth Orbit satellite) |

|

| 高高度プラットフォーム (HAPS:High Altitude Platform Station) |

|

非地上系ネットワークと地上系ネットワークを併せて使うことで、日常生活やビジネス、緊急時の対応に大きな変化をもたらします。

ドコモビジネスがお届けする

メールマガジン(無料)のご案内

-

コラム

最新のサービス情報や

ソリューションのご紹介 -

サービス導入事例

他社の課題解決事例や

ベストプラクティス -

セミナー・イベント

旬なテーマが詳しくわかる

企画をご案内

JP

JP