社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神奈川県

済生会横浜市東部病院

院内外で内線がつながる、チャットで柔軟に連絡できる

チーム医療に欠かせない円滑なコミュニケーションの

質を高めるスマホ活用プラットフォームを整備

済生会横浜市東部病院

DX推進室 副室長

金城悠貴氏

「費用面からスマホ導入を躊躇する医療機関は少なくありません。しかし、スマホで業務が効率化しやすくなるのはすぐに実感できました。もうPHSには戻れないですね」

済生会横浜市東部病院

医局長

風巻拓氏

「いままでPHSだと圏外だった場所でも問題なくつながるスマホの音声品質にはとても満足しています。院外で内線を受けたときも、かけてくれた相手から“音がいいので院内かと思いました”と驚かれるほどです」

済生会横浜市東部病院

TQMセンター

山田紀昭氏

「今回の施策では、導入完了日から逆算して細かくスケジュールを切っていただいたおかげでスムーズに進行しました。契約前から現在までドコモビジネスの親身な対応には感謝しています」

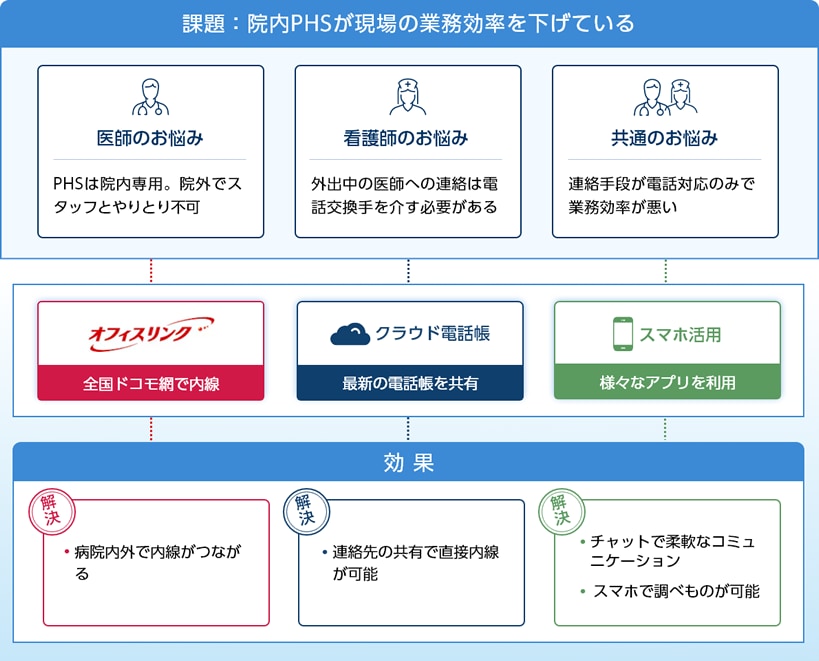

課題

院内PHSの内線システムが現場の業務効率化の妨げに

スマホを軸に病院内のコミュニケーション改革を決断

2007年に横浜市の地域に根差す中核病院として開院した済生会横浜市東部病院は、救命救急センター・東部がんセンターなどを中心とした急性期医療および種々の高度専門医療を中心に提供。つながり合うすべての人と共に、医療の新たな地平を切り拓いている。同院ではDX推進室の主導で「東部DX5カ年計画」を進めており、その一環として職員間コミュニケーションの改善に取り組んでいる。この取り組みにはPHSが主体となる院内の内線環境を刷新し、チーム医療の質を高める狙いなどがある。

DX推進室 副室長の金城悠貴氏(以下、金城氏)は「当院のDXは先進的なシステムの導入ではなく、現場で働く人たちの業務をアップデートさせることを重視しています。全部で5つのテーマを掲げているのですが、その1つめが職員間コミュニケーションの改善です。これまで私たちは院内PHSによる内線システムを利用していたのですが、どうしても音声でのやりとりに限定されます。いずれ構内PHSも使用できなくなるであろうことを踏まえ、いちはやく音声に加え、メールやチャットなどが利用できるスマホを軸にしたコミュニケーション基盤への刷新が必要だと考えていました」と語る。

続けて、医局長の風巻拓氏(以下、風巻氏)も既存の院内PHSの課題を次のように明かす。「院内PHSは内線システムのため、院外のスタッフとのやりとりはできません。私の所属する救急科はフルタイムのシフト制のため、常時、平日の日中に院内にいるわけではなく、患者さんに関して看護師が私の指示を仰ぎたい、報告したいときにPHSで電話をかけてもつながらないわけです。そうすると私個人の連絡先を知る電話交換担当に連絡してつないでもらうわけですが、すごくコミュニケーションに時間がかかり、治療介入が遅れて患者さんの治療に影響が出ることも危惧されました」

さらに現場で処置にあたる看護師からも「医師に電話をかけてもつながらない」「電話を受けると途中で業務が中断される」「電話対応のみでは業務効率が悪い」といった声が上がっていた。このような現場声を受け、同院ではスマホ導入による院内コミュニケーションの改善をスタートする。

対策

災害時にも通信の信頼性が高いネットワーク品質を評価

ドコモビジネスとの連携でスマホを軸にした刷新プロジェクトへ

院内コミュニケーションの改善にあたり、大前提の条件はPHS以外の固定電話などはそのまま運用すること、そして既存のPHS端末が約1,000台に及ぶため、段階的なスマホへの切り替えることだった。加えて重要視した条件は、災害医療拠点病院、DMAT指定病院であることから、万一の災害時もコミュニケーションが継続できるBCP対策が担保されていることだった。「複数のキャリアに声がけし、約半年かけてパートナーを選定しました。最終的に候補は2社に絞られたのですが、結果的にドコモビジネスをパートナーに選びました。決め手となったのは広域災害・停電時にも安定した通信が期待できる大ゾーン基地局が当院の近くおよび全国各地に設置されていたためです。通信品質も独立系の調査機関のレビューなどを用いて評価しました」(金城氏)

ドコモビジネスから提案のあった「オフィスリンク®」は、既存のPBXとドコモのネットワークをつなぎ、ドコモの携帯電話が内線として利用できるサービス。インターネット環境に依存しないクリアな音声品質、クラウド・オンプレミス100種以上のPBXに対応、スマホ1台に携帯番号・内線番号を集約して院外との内線通話ができるといった特長を持っている。加えて紛失・盗難対策および運用効率化が行えるMDM(モバイルデバイス管理)サービス、iPhone端末の提供というワンストップの提案も高く評価された。

PHSのスマホ化プロジェクトは3つの期に分けて進められた。まずは医師、続いて看護師と各部署長、そして3期目ですべてスマホ化する計画だ。オフィスリンク®を既存のPBXと連携させ、スマホへの移行期間中は残存する院内PHSを利用できる準備も整った。「準備にあたり、いちばん大変だったのは内線番号を新たに振り分ける必要があったことです。加えて多忙な医師が多いため院内への周知にも時間がかかりましたが、ドコモビジネスの手厚いサポートもあり大きな問題もなく2023年11月に第1期の移行は完了。医師とDX推進チーム、そして予備機を含めて300回線をスマホに切り替えました」(金城氏)

その後、ナースコールのシステム改修に合わせ、スマホによるナースコール対応の目途が立ったことを機に、2024年9月には第2期となる看護師と各部署長向けに400回線のスマホが導入された。

効果

業務効率化を加速するロケーションフリーの内線通話を実現

スマホを軸にしたさらなる現場業務のアップデートに挑む

すでに医師向けの第1期から1年近くが経過しており、医師たちからのスマホを軸とした新たな院内コミュニケーション基盤の評判は上々だ。「院内を移動しながら内線を利用する際、PHSだと圏外だった場所でも通話が途切れなくなりました。しかも、院外でも内線がつながるので緊急性の高い要件に、すぐに対応できることは大きな成果です。さらにスマホのスピーカー通話を利用することで、手の離せない処置中などにも指示出しができようになり、コミュニケーションの効率が格段に上がった実感があります」(風巻氏)

導入して間もない看護師向けの第2期では、まだ効果が出るのはこれからではあるものの、「現場の看護師たちの期待感は高い」とTQMセンターの山田紀昭氏は感じている。「PHSをスマホ化したことで、私自身、取り次ぎの手間がなくなり、病院内外から個人の看護師を選択して直接連絡が取れるようになったことは大きなメリットです。スマホとナースコールの連動はこれからですが、すでにチャットツールはスマホに導入されており、より柔軟なコミュニケーションができるようになるのではないでしょうか。加えてスマホを介していろいろな調べものができますので、いちいち自席に戻って情報を確認する手間もなくなると思っています」(山田氏)

スマホを自宅などに持ち帰るようになってことで生じる、紛失・盗難による情報漏えい対策もMDMにより管理できるようになった。「万一、スマホをなくした場合も、すぐに遠隔からロック・初期化ができるため安心です。しかも、全スマホの電話帳を最新の状態に一斉にアップデートできるため、電話帳更新時にPHSをケーブルでつないでデータ転送する手間もなくなり、運用の稼働が軽減できています」(金城氏)

災害時にも通信の信頼性が高い大ゾーン基地局があることに加え、どこからでもスマホで通話できるようになったことでBCP対策でも確かな効果が出ている。「以前はPHSがつながらない場合を想定してトランシーバーを常備していましたが、今後はスマホに置き換わるかもしれません。ドクターカーなどで被災地に派遣されているスタッフとも大ゾーン基地局により普通に通話できました。被災地の状況を逐次院内の対策本部に連絡できるなど、緊急時の備えが強化できています」(山田氏)

これから第3期の移行フェーズが残っており、スマホとナースコールの連動もこれからに控えている。ようやくスマホが活用できるDXのプラットフォームが整備できたにすぎないと金城氏は考えている。「このプラットフォーム上にいろいろなツールを乗せて、今後はどんどん現場で働く人たちの業務をアップデートさせていく計画です。たとえば、ナースコールだけではなく、さまざまな医療機器とスマホを連動させて患者さんなどの状況をアラームで看護師に知らせる機能も実装していきたいですね。クリアすべき壁は多いのですが、将来的には電子カルテとの連動も視野に入れて取り組みを進めていきたいと思っています。幅広いITの知見、ノウハウを持つドコモビジネスの的確なサポートを、これからも期待しています」(金城氏)

お問い合わせ

資料ダウンロード

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院

事業概要

横浜市東部地域の急性期医療を支える中核病院として2007年3月に開院。三次救急、小児救急、精神科救急などの機能を有する総合病院として地域に求められる医療を展開している

URL

https://www.tobu.saiseikai.or.jp

(PDF形式/519 KB)

(掲載内容は2024年12月現在のものです)

関連リンク

JP

JP