■前回の記事からご覧になりたい方はこちら

休むのも仕事のうちというけれど…効果的な「休み方」を分析

企業にとっても「良質な休み」が必要なわけ

厚生労働省のレポート「令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での『働き方』をめぐる課題について-」(2019年9月公表)のなかに「リカバリー経験(休み方)と『働きがい』との好循環の実現に向けて」という項目があります。

タイトルの通り、人手不足の社会情勢のなかで、いかにして上手に休みつつ、働きがいも向上させていくか──ということについての研究報告です。

この報告では〈「労働強度が高い人手不足企業」こそ、従業員がリカバリー経験(休み方 ※下記表参照)を得られるように様々な支援を講じていくことが有用だと考えられる〉と述べられています。

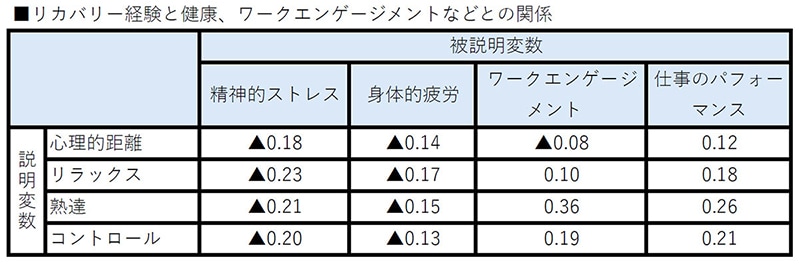

その根拠として、さまざまなリカバリー経験(休み方)が精神的ストレス、身体的疲労、ワークエンゲージメント、仕事のパフォーマンスに良い効果をもたらすことが挙げられています。下記の表をご覧ください。

表の縦の項目である説明変数が、横の項目である被説明変数にどれだけ相関するかをまとめたものです。数字が1に近いほど相関が大きいことを意味します。また数字の前についている黒三角形は負の相関があるという意味です。

たとえば、「心理的距離」は「精神的ストレス」に対して0.18の負の相関があります。つまり心理的距離を取ることが精神的ストレス軽減に相関したという意味です。

一方、「熟達」は「仕事のパフォーマンス」に対して0.26の正の相関があります。つまり熟達を実施することが仕事のパフォーマンスを上げることにつながるというわけです。

この表からわかるのは、すべてのリカバリー経験が精神的ストレスや身体的疲労の軽減につながっているということです。

ワークエンゲージメントと仕事のパフォーマンスに対しても、ほぼすべての項目がプラスの効果をもたらしています。

つまり、リカバリー経験がワークエンゲージメントや仕事のパフォーマンスを上げているというわけです。良質な休みが、企業や組織にとって重要なことがわかります。

※前回の記事から私が使っている「リカバリー」は、このレポートにおける「リカバリー経験」と意図的に区別しています。私の使っているリカバリーは、リカバリー経験における「心理的距離」や「リラックス」など疲労を回復させる行動に近いものです。また、同様に前回記事の「チャージ」は「熟達」に相当します。

企業でできること:リカバリー編

さて、ここからは、いかにして企業がメンバーに対して「良い休み方」をしてもらえるかを考えていきます。

まずは心理的距離を取ったり、リラックスしたりする、私の言うところの「リカバリー」について。企業ができる取り組みとしては、ざっと下記のようなものがあります。

ノー残業デーをはじめとした残業抑制の取り組み

定番といってもいい残業抑制策です。私の経験上、印象深かったケースを紹介します。

長時間労働が当たり前になってしまっている会社において、社長が、残業時間を半年間、半減できたら、給与は据え置いて所定労働時間を1時間短くするという事実上の昇給策を提示しました。

驚いたことに、それまでいろいろな施策を講じても長時間労働を抑制できなかったのに、この施策をした途端に労働時間が減りました。

社長の宣言で本気度が伝わったとともに、わかりやすいインセンティブがついたことで、みんなのやる気に火がついたのでしょう。

残業時間を減らすという目標を掲げられてしまうと、どうしても“やらされ感”が出てしまうのに対して、わかりやすいインセンティブがあると前向きに行動できるという心理を突いたのだと思われます。

山ごもり休暇(メンバーに長期の連続休暇取得を義務づける)

これは各社員に、必ず1週間以上の連続長期休暇取得を義務づける制度です。休みが取れ、個人がリカバリーできるのはもちろん、長期休暇を前提とした組織運営をするので、属人化が防げて業務の効率化などが進むという良い側面もあります。

オリジナルの休暇制度

ほかにも、いろいろな企業でオリジナルの休暇制度が設けられています。たとえばこの記事では、企業のユニークな休暇制度がうまくまとめられているので、よかったら見てみてください。

休み方の教育

多くの企業で、休み方に関する教育は実施していないでしょうし、重視もしていないのが現状でしょう。

冒頭に挙げた厚労省のレポートでは、“仕事と余暇時間の境目をマネジメントする能力”(バウンダリーマネジメント)に対して、社員・企業ともに必要性をあまり感じていないという結果が出ています。

しかしながら、バウンダリーマネジメントをすることは休むことにおいて極めて重要です。特にやる気のある若手や、過重労働になりやすいハイパフォーマーなどに対しては、教育のコストパフォーマンスが高いでしょう。

教育といっても大げさなものではなく、on/offのつけ方に関する記事や、メールマガジンなどを配信するだけでも効果があると思います。実際に私は休み方に関する社内コラムを作り、そのなかでon/offのつけ方を説明したりしています。

いますぐ簡単にできるバウンダリーマネジメントとしては、「仕事の時間外はパソコンを必ず片付けて、視界に入らないようにする」というものがあります。

視界に入らなくして仕事のことを思い出さなくするとともに、「もう終わりだぞ」とある種のサインを自分に送ることになります。

企業でできること:チャージ編

続いて、もうひとつの休む=「チャージ」についてです。こちらは前掲の「リカバリー経験」における「熟達」に該当します。自己啓発や、やる気が出るような活動をすることです。こちらも、企業でできることをいくつか挙げてみましょう。

- 表彰制度

- リスキリングに対する支援や休暇付与

- 「1on1」でのキャリア開発・コーチング

- 他部署交流

特に今回は「他部署交流」の重要性について説明します。

社会心理学の実験で「ホーソン実験」(1924~1932年に米シカゴ郊外で実施)というものがあります。その結果から、職場にインフォーマルな集団がある場合、そこに属する人たちの仲間意識が強くなり、労働意欲や生産性が上がる可能性があると示唆されました。

早い話、職場内における部署以外での仲の良さが労働意欲や生産性を向上させるというわけです。かつて企業では運動会や親睦旅行などの催しがありました。これらはチャージにつながる活動でもあったわけですね。

現在ではこういった大規模なものは減ってきましたが、“社長のおごり自販機”など交流を増やそうとする取り組みが注目されています。

この自動販売機は、社員が2人同時に社員証をかざすことで、無料で飲み物が買えるというものです。「飲み物を買いに行こうよ」と声をかけ、そこで雑談が生まれて交流が増えることを期待して導入する会社が増えているそうです。

また、この「チャージ」に関しても教育が重要です。教育をする際にもっとも強調すべきことは、チャージはリカバリーありき、ということです。

この点においても、やる気のある若手やハイパフォーマーは、リカバリーを軽視してチャージばかりを行って疲弊する傾向が見受けられます。まずは“リカバリーありき”ということを強調しましょう。

日本の株式市場における昨今の株価上昇は、日本企業の体質改善が評価されたことが背景にあるともされ、徐々に働き方改革の効果が見えてきたといってもいいかもしれません。

良質に働くためには良質な休みが欠かせません。働き方を変えようという視点はもちろん大事ですが、先述した残業抑制のケースのように休み方を変えようとすることで自然と働き方も変わる側面があります。

ぜひ皆さんの会社でも、良い休み=「チャージ」と「リカバリー」を取り入れられるようにしていきましょう。

堤多可弘(つつみ・たかひろ)

堤産業医オフィス代表。医師。東京都生まれ。弘前大学を卒業後、全国で精神科医・産業医やセミナー講師、メンタルへルスアドバイザーを務めている。産業医・精神科医として企業と従業員それぞれの立場に立ったアドバイスに定評がある。

この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。

文:堤多可弘

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:鈴木毅(POWER NEWS)

JP

JP