拡大する生成AIの企業活用、カギを握るGPUの高性能化

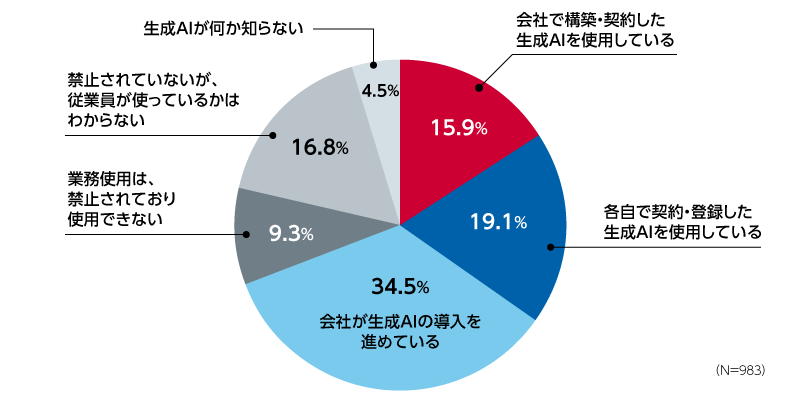

AI(人口知能)の進化が社会に大きな変革をもたらしています。とりわけ、ChatGPTに代表される生成AIは、もっとも注目される領域です。生成AIをビジネスに有効活用することで、業務効率化や顧客満足度の向上など多くのメリットが生まれると期待されています。JIPDEC/ITR「企業IT利活用動向調査2024」によると、生成AIを使用する企業はすでに35.0%に達しており、導入進行中の34.5%を加えると約7割に及んでいます。

業務における生成AIの使用状況

ChatGPTに代表される生成AIは、入力した質問に対して自然言語を生成、出力する機能を持っているため、文章の要約や添削・翻訳、議事録の作成、メール文面の作成、コードの生成、アイデア出しなどに活用できます。同調査でも「調べ物や市場調査」といった情報検索を筆頭に、「資料の要約や検索」「業務資料やスライドの作成」といった資料作成業務に使われていることが多く、今後も急速なビジネス利用拡大が見込まれるのは間違いないでしょう。

生成AIを使用している業務

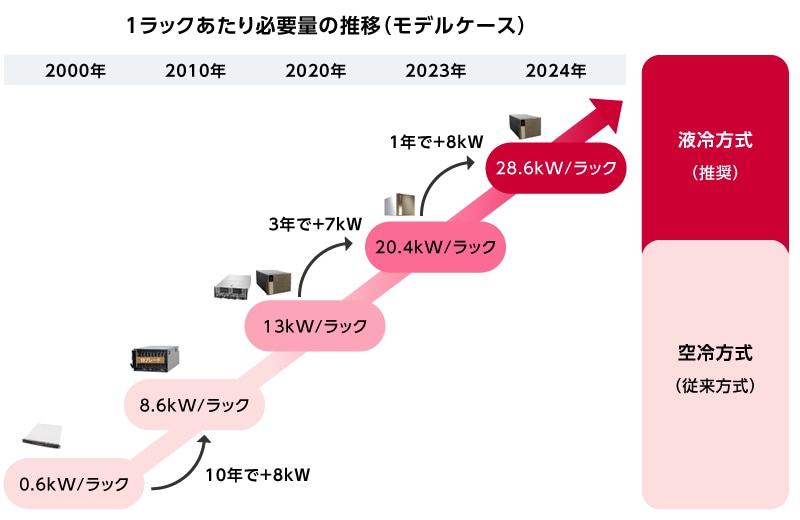

一方で今後の生成AIの進退には、サーバー機器に搭載されるCPU、GPUの高性能化がカギを握っています。なぜなら生成AIの学習には、高い処理能力が必要となるためです。一般的に、GPUはCPUより大きな電力を消費します。たとえば、アメリカ・カリフォルニア州に本社を置く半導体メーカーエヌビディア社の「DGXH100サーバー」はGPUを8基、CPUコアを56基持ち、1ラックに搭載されるサーバー2台の最大消費電力は合計20.4キロワット、これは2000年代に主流だったサーバーの約34倍の領域に達しています。

これからのデータセンターは多様な冷却方式が普及していく

生成AIの学習による膨大なデータ処理は、消費電力が大きくなることに加え、サーバーに高負荷がかかることで過度な発熱による故障を防ぐためにサーバーの冷却が不可欠となります。サーバールームの適正温度は一般的に18~27度といわれており、適正温度を保つためにサーバーを冷却する方法はいくつかあります。

空冷方式

空冷方式とは、家庭で利用するエアコンと同じような仕組みです。冷たい空気をつくり、暖かい空気を吸い込むエアコン本体のような室内機と外部に暖かい空気を排出する室外機がセットになっています。メンテナンスにかかるコストを抑えられるメリットがある反面、冷却効率が低いため高発熱のGPUサーバーを冷却する用途には向かないと考えられています。北海道などの寒冷地にデータセンターを設置し、冷たい外気を取り入れて冷却効率を高める動きもありますが、現在のデータセンターの需要は都市部に集中しており、いかに都市部のサーバーを効率的に冷却するかが喫緊の課題となっています。

水冷方式

そこで、いま高発熱のGPUサーバーを冷却する方法として注目を集めているのが、液体の冷媒を使って空気を冷やす水冷方式です。空冷方式と比べてメンテナンスにかかるコストが高い半面、冷却効率が高く消費電力が小さい特長を持っています。 ひとことに水冷方式といっても大きく3つのタイプがあります。

リアドア方式とは

サーバーラック背面のドア内で冷却水を循環させてファンからの排熱を冷却し、冷えた空気をサーバーに送り込みます。空冷方式より冷却性能が高く、設置面積を抑えるメリットがある一方で、ファンからの大きな送風音がサーバールーム内の作業員のストレスになり、充分な静音対策を講じないと生産性が低下するというデメリットもあります。

液浸方式とは

サーバールームのサーバー本体を絶縁性のある冷却液に浸す冷却システムです。冷却性能が非常に高いことに加え、消費電力を大幅に削減できるメリットがある反面、定期的なメンテナンスのタイミングで複数の作業員がタンクからサーバーを引き上げる必要があるため、やや運用の負荷が大きくなってしまうデメリットもあります。

液冷方式とは

サーバー内部のGPUチップ上に熱を冷ますための金属板を設置し、屋外の冷却設備から金属板に冷たい液体を送る冷却システムです。冷却性能は液浸方式に比べて若干劣るものの、騒音が少なく、運用がしやすい特長があります。すでに、大手サーバーベンダーが液冷方式のサーバー機器販売を開始していることもあり、一般企業にとって導入しやすいこともアドバンテージの1つといえるでしょう。

3つの水冷方式の特長

| リアドア方式 | 液浸方式 | 液冷方式 | |

|---|---|---|---|

| 冷却性能 | △ | ◎ | ○ |

| 消費電力 | ○ | ◎ | ○ |

| 運用効率 | △ | △ | ◎ |

3つの水冷方式にはそれぞれ長所、短所がありますが、今後、データセンター事業者が実証実験を重ね、技術革新していくことでメリットは増え、デメリットは解消されていくと考えられます。また、生成AI向けの投資が爆発的に増えていることから、今後、データセンターの市場規模は何十倍、何百倍に成長していく可能性があります。実際に、低炭素社会戦略センターによると世界のデータセンターのデータ量は2018年から30年で約16倍、消費電力は約13倍になるとする予測※1もあり、これから先、生成AIの発展に必要な電力量が加速度的に増加していくのは明らかです。たとえば、ChatGPTのGPT-3といった大規模言語モデルでは、1回の学習で原発1基を1時間稼働させる電力量が必要になるという試算もあります。さらに科学技術振興機構では、現在のサーバーの性能などを前提にした場合のデータセンターの消費電力は、2030年には世界で3000Twh※2以上にのぼると推定しており、これは2018年との比較で約15倍の増加となります。急速にAI市場の拡大、生成AIのビジネス活用が進む中、今後も国内サーバー・データセンター市場の動向には注目しておきたいところです。

※1:情報化社会の進展がエネルギー消費に与える影響(Vol.4)-データセンター消費電力低減のための技術の可能性検討-(令和 4 年 2 月)(国立研究開発法人科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター)

※2:1Twh(テラワットアワー)=1兆wh

AIのビジネス活用に向けたデータセンター選びを

ドコモビジネスでは、2017年からさまざまな冷却方式の性能などの比較検討を続けてきました。そして2022年より液冷方式対応サーバーの販売開始を受け、国内では初めてとなる、液冷方式サーバーに対応した超省エネ型冷却環境を実現するデータセンターサービス「Green Nexcenter®」を2025年3月より順次提供を開始する計画です。

Green Nexcenter®は、サーバーの冷却に空気よりも熱伝導率の高い液体を使用することで、効率的な冷却を実現します。1ラックあたり最大80kWの電力消費をサポートできるため、最新のCPU・GPUを搭載した高発熱サーバーにも充分に対応できます。空冷方式を採用するデータセンターの場合、1ラックあたりのサポートできる電力量は20kW前後であることが多く、約4倍のパフォーマンスを発揮する液冷方式により、省スペースでの強力なシステムが構築できます。

サーバーなどシステムの高性能化と適切な冷却方式

今後、GPU等の利用増大により、液冷方式サーバーが普及し、1ラックあたりの必要電力量は激増することが予測。

データセンターにおいても早急な対応が必須。

液冷方式を採用したGreen Nexcenter®では、提供ルーム単位の電力使用効率で、従来型データセンターに比べて冷却用の消費電力を30%削減できると試算されています。さらに、お客さまのご要望に応じて100%実質再生可能エネルギーを利用できるため、企業、組織のお客さまのカーボンニュートラル達成、ESG経営にも大きく貢献します。

また、利便性の高さも大きな特長の1つです。Green Nexcenter®では従来の空冷方式と同様にラック単位での提供が可能なため、大規模な利用はもちろん、小規模からでもビジネスに合わせて柔軟に利用できます。つまり、生成AI/GPUのビジネス活用に向けたサーバー運用の3つの課題である「発熱量の増加」「電気料金の高騰」「設置環境の柔軟性」をまとめて解決するデータセンターがGreen Nexcenter®といえるでしょう。ドコモビジネスでは、お客さま向けにデータセンター内、Lab環境の見学会を随時実施しています。 Lab環境にはGreen Nexcenter®で採用した液冷方式はもちろん、リアドア方式や液浸方式など、あらゆる実証実験環境を備えており、実際の高発熱対応PoC環境にて事業化、サービス化に向けた開発の検証やデモンストレーションも可能です。 AIや高性能のGPUサーバーの利用を検討しているものの、設置場所がない、うまく冷却ができない、効率的な環境の実現が難しいといったお悩みをお持ちなら、お気軽にドコモビジネスに相談してみてはいかがでしょうか。

JP

JP