GIGAスクール構想をさらに進化させる

NEXT GIGA

NEXT GIGAとは、文部科学省が推進するGIGAスクール構想の第2期となるフェイズのことです。そもそもGIGAスクール構想とは、教育ICT環境の整備により教職員や児童・生徒の力を最大限に引き出す取り組みとして文部科学省が2019年に提唱。全国の小・中学校、高等学校などに高速大容量の通信ネットワークを構築し、児童・生徒1人に対して1台のPCまたはタブレットといった端末を行き渡らせる整備が進められてきました。

文部科学省の小学校を対象とした調査では、すでに大きな成果が確認されています。GIGAスクール構想の取り組み前(2019年3月)、取り組み後(2023年3月)を比較すると、端末1台あたりの児童数は平均6.1人→1.1人、普通教室の無線LAN整備率は43.4%→95.4%と教育ICTの整備状況は大幅に改善しています。

小学校における主なICT環境の整備状況

| 2019年 | 2023年 | |

|---|---|---|

| 学校数 | 19,331 | 18,432 |

| 児童生徒数 | 6,310,999 | 5,932,900 |

| 普通教室数 | 260,946 | 274,910 |

| 教育用コンピュータ台数 | 1,038,470 | 6,355,658 |

| 教育用コンピュータ 1台当たり児童生徒数 |

6.1人/台 | 1.1台/人 |

| 普通教室の 無線LAN整備率 |

43.4% | 95.4% |

※出典:「2019年(平成31年) 学校種別 学校における主なICT環境の整備状況」 「2023年(令和5年) 学校種別 学校における主なICT環境の整備状況」(文部科学省)を加工して作成

令和6年度に発表された「全国学力・学習状況調査」では、ICT機器を「ほぼ毎日」「週3回以上」活用する学校は、小学校・中学校ともに9割を超えています。加えて発表・表現する場面で積極的にICTを活用する学校は、それ以外の学校よりも各教科の正答率が高いという結果が出ています。

※出典:「令和6年度全国学力・学習状況調査の結果(概要)のポイント」(文部科学省・国立教育政策研究所)

さらに、児童・生徒の約9割が「分からないことがすぐ調べられる」「画像や動画、音声などの活用で学習内容がよく分かる」「友達と考えを共有したり比べたりしやすくなる」といった、ICT機器活用の効果を感じている結果も出ています。ICT機器活用の効力感が高い児童・生徒ほど、挑戦心・自己有用感・幸福感などが高いことも分かりました。

一方で「1人1台の端末を授業で充分に活用できていない」「地域によって活用状況に格差がある」「端末の不具合や故障が増えてきた」「ネットワーク環境が不安定になる」といった課題も浮上しているのも事実です。これらの問題に取り組み、解決することでGIGAスクール構想を加速させる取り組みがNEXT GIGAです。

NEXT GIGAが推し進めていく具体的な

取り組み

2019年にスタートしたGIGAスクール構想では、端末の普及やネットワークの整備といったインフラ面の充実が大きな目的の1つでした。しかし、教育の質を向上するには、児童・生徒が端末を効果的に使いこなし、教職員もICTを活用した指導力を高める必要もあります。そこでNEXT GIGAでは、これらの課題に対応するため「端末の更改」「ネットワーク基盤の強化」「ICT教育の質の向上」「家庭学習と地域連携」といった目標を掲げています。

※出典:「経済財政運営と改革の基本方針 2024 について」(P.14)

端末の更改

初期段階で配布したPCなどの端末は数年で更新が必要になります。この更新時期に合わせて、より性能が高くて使いやすい端末の導入が計画されています。文部科学省が発表した「学習者用コンピュータ最低スペック基準」では、CPU、メモリー容量などが引き上げられ、デジタル教科書の利活用を想定して全プラットフォームでタッチペンが必須化されています。さらに2025年10月にWindows10のサポートが終了することから、Windows11へのアップデートはもちろん、Windows11に対応するスペックの端末選定も必須となるでしょう。

ネットワーク基盤の強化

GIGAスクール構想で一斉に整備されたWi-Fiなどのネットワークは、地域・学校によって「つながりづらい」「遅い」といった問題が生じています。同時接続数が多いことが理由として考えられますが、この問題をネットワーク帯域の拡大、アクセスポイントの追加などで解消し、すべての学校で高速で安定したネットワークが利用できることを目指します。

ICT教育の質の向上

児童や生徒が一人ひとりの興味や関心に応じて個別最適化された学びを実現できるよう、教育ソフトウェア、デジタル教材の充実を図る取り組みです。教職員がデジタルを活用した授業設計、運営に慣れることも求められます。たとえば、ある小学校では各児童が伝統工芸のリーフレットを制作する授業を行いました。本やインターネット、社会見学などから必要な情報を収集、思考ツールを使って整理・分析を行い、クラウド上で他の児童と交流し、お互いのリーフレットを参照しながら改善点を見つけ出す取り組みにより、児童一人ひとりの興味や関心に応じた情報活用能力の強化を図っています。

※出典:「リーディングDXスクール」(文部科学省)

家庭学習と地域連携

端末の持ち帰りを推進し、家庭でもICTを活用した学びを支援するものです。さらに児童・生徒は学校内外で一貫した学びを続けるために、地域社会と連携した学びの場の拡大も重要とされています。地域連携の具体例としては登下校の見守り、授業補助などの学校支援活動、放課後子供教室、土曜日の教育活動などが挙げられます。

このようなNEXT GIGAを進めていくうえで、政策支援と補助金の活用も重要です。文部科学省や経済産業省では、必要な補助金を提供することで各学校のICT環境整備を支援しています。

教育データ利活用に向けた教育ダッシュボードの

導入が進む

GIGAスクール構想、NEXT GIGAが目指す教育DXのカギの1つが教育データの利活用です。ここでいう教育データとは、児童や生徒の学習履歴や行動履歴などに関するデータです。教育データにはさまざまな活用方法があります。たとえば、端末やデジタル教材の利用状況をクラス単位でまとめて学級・学年運営に役立てる、あるいは児童・生徒のデジタル教材の操作状況を分析して授業や教材の改善もできます。

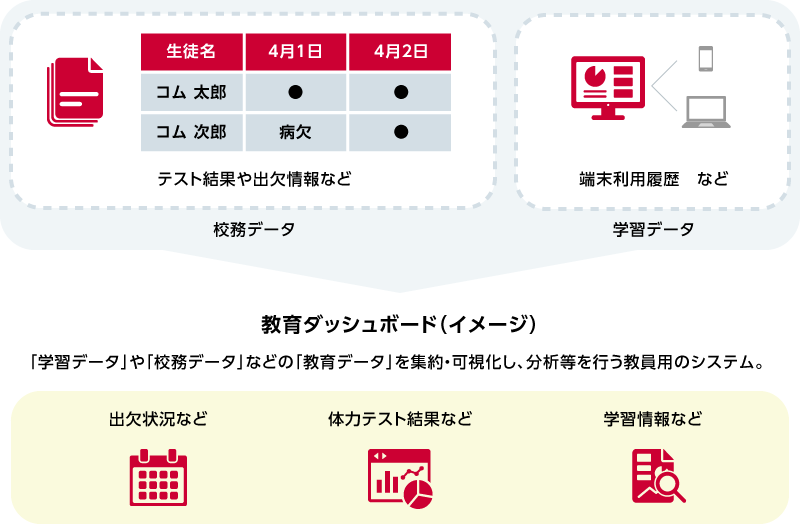

文部科学省は「今からはじめる!NEXT GIGA 教育データ利活用のステップ(β版)」で、教育委員会の担当者を主な対象とし、教育データを利活用していくまでのステップを解説しています。本文書では、まず教育データの利活用に向けた教育ダッシュボードの導入を推奨しています。教育ダッシュボードとは、授業における端末の利用状況といった「学習データ」、テスト結果、出欠情報といった「校務データ」などの教育に関連するデータを集約して可視化する分析システムです。教員の経験に加え、データにもとづく指導の実現により、子供たち一人ひとりの力を最大限伸ばすことを目的としています。合わせて、通知表管理などの校務支援システムと連携させることで、より有意義なデータが収集でき、児童・生徒の学習や学校生活の改善などが期待できます。幅広い教育に関するデータを収集するためには、ペーパレス化の推進など柔軟にデータ収集でき、さらに整形、可視化する仕組みづくりも重要になります。

教育ダッシュボードに表示させる内容は導入の目的により変わってきます。たとえば、児童・生徒の生活を見守る目的であれば出欠状況やアンケート、体力テストなどが中心になり、児童・生徒の学力向上が目的であればドリル教材の正答率、学力調査などの学習情報を中心に据える必要があります。データの種類によって分かることが変わってくるため、どんな目的でダッシュボードを導入・運用するのか、しっかりと明確にすることが重要になります。

しかし、せっかく教育ダッシュボードを導入して、校務支援システムと連携させても現場が使いこなせなければ意味がありません。そこで、高度な教育データ利活用に向けて教職員側のICTリテラシー向上も課題となります。教職員のICTリテラシーを高めるためには、学校や自治体での研修の実施やICT支援員などによるサポートが必要になります。加えて、多忙な教職員に対して充分な学びの時間を確保するため、日々の煩雑な校務を効率化する取り組みも必須といえます。

こういった教育現場におけるテクノロジーの活用のための取り組みやサービスは、一般的に「EdTech(エドテック)」と呼ばれており、さまざまなサービスや事業が数多く登場しています。

教育DXの推進で学校教育の未来をひらく

「まなびポケット」

教育データ利活用の推進と校務の効率化を同時に取り組むなら、適切なICTソリューションの利活用が近道かもしれません。たとえば、クラウド型教育プラットフォーム「まなびポケット」は教育データ、校務データ、行政データを一元的に可視化できるダッシュボード機能を搭載しています。つまり、教育ダッシュボードがスムーズに導入でき、教職員が児童・生徒の状態をデータで把握、経験の補強材料として活用しながら個別最適な指導を強力に支援します。

さらに、プラットフォーム上にある各社の豊富なデジタル教材に加え、ドコモビジネスが無料で提供するコミュニケーション機能が手軽に利用できます。しかも、インターネットで利用するクラウドサービスのため、端末やOSに関わらずSSO(シングルサインオン)できることも魅力です。授業のデジタル活用はもちろん、教育DXに向けた教育データやアセスメント結果などの複数データをかけ合わせ、可視化することで効果的なデータ利活用を支援します。もちろん、出欠確認や連絡帳などの無料のコミュニケーション機能の活用により、煩雑な日々の校務の効率化にも貢献します。

教育データ利活用により実現する教育DXが描く学習の未来は、明るい希望に満ちています。たとえば、膨大な教育データの履歴を蓄積、分析して指導に活かすことで個別最適化による柔軟な指導、教材の提供ができるようになります。さらに、遠隔学習の実現により不登校や病気療養、災害などの事情があっても児童・生徒の学習が継続できるようになり、教職員以外の専門家からの指導、海外を含めた他校の児童・生徒との国際交流や協働学習ができるようになるでしょう。そして、CBT(Computer Based Testing:コンピュータを利用して試験を行う方式)による採点・管理業務の削減による校務負担の軽減で、教職員が一人ひとりの児童・生徒と向き合う時間も増やせるようになるはずです。このような明るい未来をつくる布石となるソリューションの1つが「まなびポケット」です。

また2025年10月はWindows10のサポート終了の期限で、教育現場も他人事ではありません。例えばGIGAスクール構想の初期に導入したPCは約270万台と言われているほか、教職員のテレワークへの対応のために用意したPCもリプレイス時期に差し掛かっている可能性もあります。古いOSはセキュリティリスクが高まり、最新OSへのアップグレードが必須です。いまお使いの業務システムとの互換性なども踏まえて、計画的な準備を行うことが必要です。教育DXの未来をつくるサービス・技術やPCのリプレイスなど、ドコモビジネスに相談してみてはいかがでしょうか。

※本記事は2024年10月現在の情報をもとに作成されています。最新・正確な情報は各省庁や自治体のWebサイトをご確認ください。

JP

JP