環境

ネットゼロを実現しグリーンでサステナブルな未来を

ICT企業による環境活動への期待と責任は社会的に大きくなっています。私たちは、「環境宣言」および「新環境目標」を設定・公表し、脱炭素社会の推進、循環型社会の推進に加え、自然との共生(生物多様性の保全)という3つのテーマを重視した多面的な取り組みを進めています。

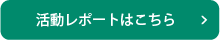

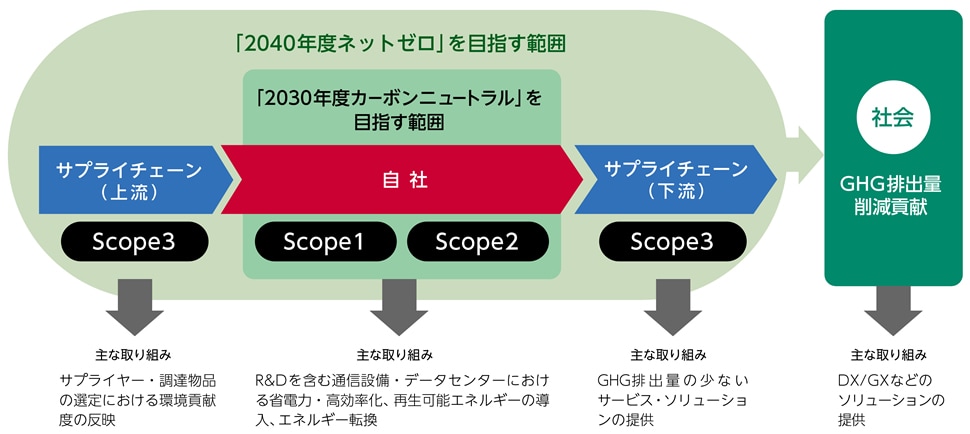

従来の「環境目標2030」を2024年3月にリニューアルした「新環境目標」では、急速に変化する地球環境やそれを取り巻く社会状況に対応するべく、「2030年度カーボンニュートラル※1」「2040年度ネットゼロ※2」をはじめ、各種目標を強化。事業活動を通じた自社による環境負荷の低減に加え、サプライチェーン、さらには社会全体の環境負荷の低減に貢献し、環境問題の解決と経済発展の両立を目指します。

※1 対象はGHGプロトコル:Scope1(自らの温室効果ガスの直接排出)、およびScope2(他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出)

※2 対象はGHGプロトコル:Scope1,2に加え、Scope3(Scope1,2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出))を含む

環境マネジメント

基本理念とビジョン

私たちの環境活動は、NTTグループの定める「サステナビリティ憲章」の理念を重んじつつ、それを私たちの事業特性に応じたNTTコミュニケーションズグループ「地球環境憲章」「環境宣言」「新環境目標」として具体化し、継続的な取り組みを実施しています。

NTTコミュニケーションズグループ地球環境憲章

NTTグループは、「NTTグループサステナビリティ憲章」において、グループを挙げてグローバルな視点から環境を考え、活動を進めることとしています。この方針を踏まえて、NTTコミュニケーションズグループにおいても、「NTTコミュニケーションズグループ地球環境憲章」を制定し、あらゆる環境活動の指針としてグループ全従業員への浸透を図っています。

「NTTコミュニケーションズグループ地球環境憲章」ほか、環境戦略の指針詳細はこちら

環境宣言および新環境目標の設定

私たちは、NTTグループおよびNTTドコモグループの方針を踏まえ、「NTTコミュニケーションズグループ 環境宣言」および「新環境目標」を設定し、地球環境に関する世の中の動向を見据えつつ、環境活動を継続・強化しています。「環境宣言」では、人と地球が調和する未来のため取り組むべき3つのテーマ「社会が脱炭素化している未来」「資源が循環している未来」「自然と共生している未来」を掲げるとともに、「新環境目標」では、その3つのテーマについて取り組みの具体的目標※を定め、全従業員が一丸となって環境活動に取り組んでいきます。

NTTコミュニケーションズグループ 環境宣言

人と地球が調和する未来のためグローバル環境経営の最先端へ

時代を先駆ける技術やサービスの提供を通じて、3つのテーマに取り組んでいきます。

-

社会が

社会が

脱炭素化している未来 世界が目指すGHG排出量の大幅削減と、気候変動リスクの適応に貢献します。 -

資源が

資源が

循環している未来 資源の有効利用に貢献します。 -

自然と

自然と

共生している未来 生態系の保全に貢献します。

新環境目標

| 目指す未来 | 項目 | 目標 年度 |

目標 |

|---|---|---|---|

社会が脱炭素化 している未来 |

自社で排出するGHG削減(Scope1,2) | 2030 | カーボンニュートラル (Scope1,2) |

| サプライチェーン全体のGHG削減(Scope1,2,3) | 2040 | ネットゼロ (Scope1,2,3) |

|

| 国内一般車両のEV化率 | 2030 | 100% | |

| 2025 | 50% | ||

| 通信事業者の電力効率 | 2030 | 10倍以上 (2013年度比) |

|

資源が循環 している未来 |

廃棄物のリサイクル率 | 2030 | 99%以上 |

自然と共生 している未来 |

生態系を保全するための活動の推進 | 2030 | 生態系保全活動の実施 |

※ 目標設定時点(2024年3月)の対象範囲は、NTTコミュニケーションズおよびグループ会社18社

社会が脱炭素化している未来に向けて

NTTグループは、「新中期経営戦略」(2023年5月公表)において、2040年度に自社によるGHG排出(Scope1,2)に加え、サプライチェーンにおけるGHG排出(Scope3)を含めたカーボンニュートラル=ネットゼロを目指すことを表明し、NTTドコモグループも「あなたと環境を変えていく。」のスローガンのもと、2023年11月、「2040年ネットゼロ」実現を目指す旨を発表しました。私たちNTTコミュニケーションズグループは、2024年3月に策定した「新環境目標」において、「2030年度カーボンニュートラル(Scope1,2)」に加え、「2040年度ネットゼロ(Scope1,2,3)」の実現を掲げました。

また、NTTコミュニケーションズグループは、お客さま・パートナー企業の皆さまとともに、Scope1,2,3を超えた社会全体の脱炭素に取り組んでいきます。

◆「2040年度ネットゼロ」へのロードマップ

リスクと機会

私たちは、気候変動をはじめとする環境問題への企業の対応は、事業、ひいては社会、地球のリスクとなる一方、ビジネスの拡大や企業としての体制・体質強化など、新たな機会にもつながると考えます。

NTTコミュニケーションズグループの事業は、その特性上、GHGや廃棄物の排出などを伴い、少なからず地球環境へ負荷をかけています。このような中、適切なマネジメントのもと気候変動への対応・開示をはじめ環境問題へタイムリーに取り組んでいかなければ、社会からグリーンウォッシュ※との批判を招くだけでなく、企業としての社会的信用や競争力の低下といった経営の脆弱化、さらにはGHG排出による地球温暖化の加速や産業廃棄物の不法投棄など、地球のサステナビリティ棄損につながるリスクがあると考えています。

一方、社会的に環境問題への関心が急速に高まる中、GHG排出量の少ないサービス・ソリューションや社会のGHG排出量削減に資するDX/GXなどの商材を提供していくことは、ビジネスの拡大につながると考えています。NTTコミュニケーションズグループは、時代の先駆けとなる技術やサービスを提供するICT企業として、より先進的・象徴的な取り組みを推進することで環境問題を含む社会課題の解決に貢献し、企業としての価値を高めていきます。

※ 環境保全への配慮を実態以上に見せかける行為

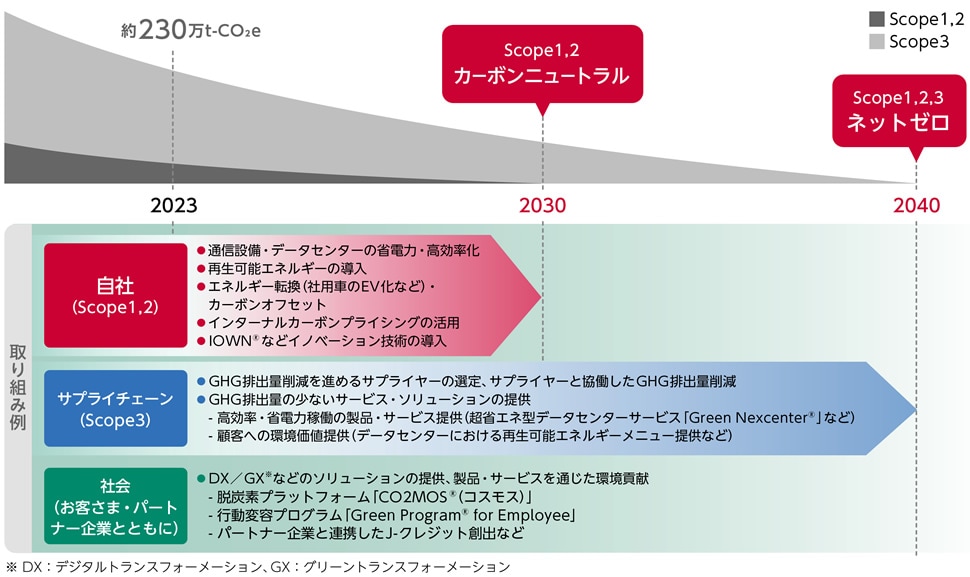

環境負荷削減に向けた推進体制

私たちは、環境活動を継続的に推進していくため、サステナビリティ推進担当役員(専担)である常務執行役員を責任者とするサステナビリティ推進委員会内に地球環境保護推進部会を設置するとともに、課題別のワーキンググループ(WG)を編成し、NTTコミュニケーションズグループ一丸となって環境問題に取り組んでいます。地球環境保護推進部会では、温室効果ガスの削減や廃棄物量の削減など多岐にわたる領域の全体計画を策定するとともに、活動成果などの情報共有や水平展開の促進を図っています。

なお、TCFD・TNFDへの対応および関連するNTTドコモグループ全体としての活動については、サステナビリティ推進室において、その他の課題と併せ、サステナビリティマネジメントのもと進めています。

また、「環境問題への対応」をビジネスリスクマネジメントの対象として位置づけ、代表取締役副社長をはじめとする幹部が参画するビジネスリスクマネジメント推進委員会において、リスクの評価・対応策の確認を実施しています。

今後とも、環境を巡るさまざまな動向へ的確に対応するべく、必要に応じ推進・マネジメント体制の充実を図っていきます。

◆ 推進体制図

環境マネジメントに関する取り組み

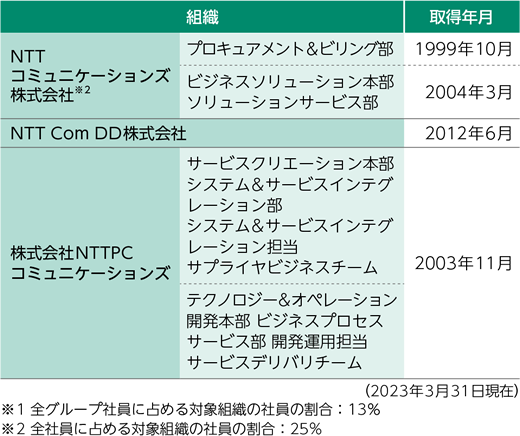

ISO14001認証取得

2024年3月31日現在、NTTコミュニケーションズグループでは3社がISO14001の認証を取得しています。認証を取得した部・社では、事業活動に伴う環境負荷の着実な低減に向けて環境マネジメントの適切な運用とその継続的改善を行うため、社外環境コンサルタント機関と連携し内部監査を毎年1回実施するとともに、外部審査機関による定期的な審査ならびに更新審査を実施し、課題の抽出とその速やかな対処を行っています。紙(事務用紙)使用量・電力使用量の削減、廃棄物のリサイクル推進を中心に取り組んでいるほか、環境にやさしい社会実現に向けた施策を進めています。

◆ ISO14001認証取得会社※1

グループ全体の環境マネジメントの推進

NTTコミュニケーションズグループでは、地球環境憲章のもと、サステナビリティ推進委員会の下部組織である地球環境保護推進部会において、環境活動を推進する9つのWGが、それぞれの活動内容についてPDCA報告などを実施するとともに、課題の共有や優良事例の展開などの働きかけを行い、グループ全体の環境マネジメントを推進しています。

環境法令・規則の遵守

私たちは、NTTグループ各社と連携を取りながら、環境汚染防止を目的とした環境法令や排出基準、PRTR法※などあらゆる法令等を関連部署に周知徹底するとともに、自主的に社内ガイドラインを設けて、コンプライアンス教育を充実させ、法の遵守はもとより適切なリスク管理に力を注いでいます。今後も、環境汚染の防止と法令遵守に全社的に取り組んでいきます。

※ PRTR法:特定化学物質の環境への排出量の把握など、管理の改善の促進に関する法律の略称

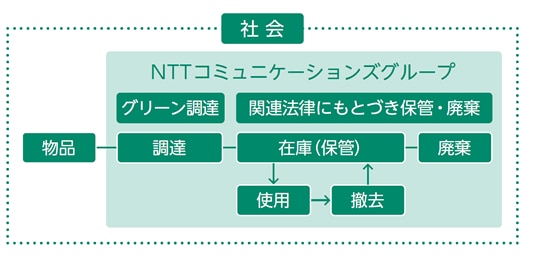

グリーン調達の推進

私たちは、GHG排出量の削減について、削減目標をサプライチェーン全体に拡大し、2040年度にネットゼロを目指すことで、グリーン調達を推進しています。

調達にあたっての評価項目は「NTTドコモ グリーン調達基準」の適用により、お取引させていただくサプライヤーの選定条件に環境保全への取り組みや調達品における環境保全の要素を明記しています。

また、GHG排出量のうちScope3カテゴリー1,2の削減には、サプライヤーと協働したサプライチェーン全体での取り組みが必要不可欠です。そのため、サプライヤーとのネットゼロに関する対話やGHG排出量可視化サービス「CO2MOS®」の提供などを通じて、調達額の80%を超えるサプライヤーの排出量可視化を完了しています。引き続き、排出量可視化の推進、排出量削減の協力要請、調達時のRFP条件にSBT※相当の取り組みの追加などによりグリーン調達を進めていきます。2030年度までに調達額の多い重要サプライヤーについては可視化を完了させ、サプライチェーン全体でのネットゼロの実現を加速していきます。

各種ガイドラインは、NTTコミュニケーションズオフィシャルサイトにて掲示し、周知に努めています。今後も「NTTドコモ グリーン調達基準」に沿ったグリーン調達(環境への影響を考慮した製品の調達)の取り組みを通じて、サプライヤーの皆さまとともに環境活動のレベルアップに取り組み、さらなる社会貢献の実現に寄与していきたいと考えます。

※ Science Based Targetsの略。パリ協定が定める水準と整合した企業が設定する温室効果ガス排出削減目標のこと

インターナルカーボンプライシングの活用

NTTコミュニケーションズでは、2022年9月よりインターナルカーボンプライシング(以下ICP)を活用しています。GHG排出量削減効果を得られる一部の設備投資において、2023年度は社内炭素価格(6,500円/t-CO2)を適用し、投資判断の一助としています。具体的には、ネットワーク機器などの調達時にICPを活用し、調達活動を行っています。加えて、排出量の削減の取り組みを加速化させることを目的に、2024年8月には社内炭素価格の見直しを行いました(6,500円/t-CO2→19,000円/t-CO2)。今後はICP制度の適用範囲を製品そのものだけではなく、サプライヤーの排出量まで範囲を拡大します。これにより、排出量の削減を積極的に実施いただいているサプライヤーを評価できる制度とし、サプライチェーン全体でのネットゼロの実現を目指します。

環境課題への取り組み意識の醸成

私たちは、環境に対する意識向上を目的として、すべての従業員を対象に、環境研修などを実施しています。また、サステナビリティ活動の一環として、環境啓発活動を積極的に実施しており、その対象は従業員にとどまらず、従業員の家族やビジネスパートナーへと範囲を広げています。

◆ 重点活動項目

脱炭素社会の推進

私たちのアプローチ

ICTの発展や普及によって豊かな社会や快適な暮らしが実現する一方、ICT関連機器の使用電力の増加は、地球環境に大きな負荷をかけています。私たちは、サステナブルな未来に向けて喫緊の課題である気候変動をはじめとした環境問題の解決に貢献することが、NTTコミュニケーションズグループの責任と捉え、温室効果ガス(GHG)削減への取り組みを続けています。

「環境宣言」では、テーマの1つに「社会が脱炭素化している未来」を掲げ、「新環境目標」を設定しました。その上で、「自社」「サプライチェーン」「社会」の各領域において、自社では研究開発(R&D)を含む通信設備・データセンターにおける省電力化・高効率化、再生可能エネルギーの導入、エネルギー転換、サプライチェーンではサプライヤー・調達物品の選定における環境貢献度の反映、GHG排出量の少ないサービス・ソリューションの提供、社会に向けては、DX/GXをはじめとするソリューションの提供など、多様なアプローチからGHG排出量削減に取り組み、2030年度カーボンニュートラル(Scope1,2)、さらには2040年度ネットゼロ(Scope1,2,3)の実現を目指します。

特に、再生可能エネルギーを使用しなかったと仮定した場合、NTTコミュニケーションズグループの事業活動におけるGHG総排出量の約95%は電力使用由来が占めており、電気通信設備の省電力・高効率化の実現は大きな効果を見込むことができるため、先進技術の導入を業界に先駆けて行うなど力を入れています。

データセンターやクラウドサービスにおいては、従来お客さま側に設置・運用されていたサーバー、空調、UPS、照明などを、電力効率が高いデータセンターに集約することで、社会の電力使用の効率化にも貢献しています。

また、経済産業省が公表した「GXリーグ基本構想」に賛同・参画するNTTグループの一員として社会的責任を発揮するべく、GXに挑戦する企業がGHG排出量削減に貢献しつつ、外部から正しく評価され成長できる社会の実現に向けた政策形成へ積極的に参画しています。

◆ 「脱炭素社会の推進」に向けた取り組みの全体像

ガバナンス

NTTコミュニケーションズでは、サステナビリティ推進担当役員である常務執行役員を責任者とするサステナビリティ推進委員会内に地球環境保護推進部会を設置し、温室効果ガスの削減や廃棄物量の削減など多岐にわたる領域の全体計画を策定するとともに、活動成果などの情報共有や水平展開の促進を図り、PDCAを意識した取り組みを行っています。地球環境保護推進部会には、課題別のワーキンググループ(WG)を編成し、そのうち温室効果ガス削減WGにおいて、通信設備/データセンター・オフィスビルの省エネルギー施策の計画と実施、再生可能エネルギーの導入計画・実績管理、国内のGHG排出にかかる法令対応など、脱炭素社会の推進につながる取り組みを実施するとともに、グループ会社WGにおいて、NTTコミュニケーションズグループ会社への展開を図っています。

地球環境保護推進部会における各種取り組みについては、サステナビリティ推進委員会にて報告・検討を行うとともに、活動状況は四半期ごとに代表取締役社長(幹部会議)・取締役会に報告しています。取締役会は、課題の対応や経営戦略、事業計画の意思決定をする上で最終決定を行うとともに、監査役会からの提言などを総合し、脱炭素社会の推進にかかる評価としてGHG排出量を役員報酬などと連動させつつ、サステナビリティ活動の戦略的かつ適確な推進に向けて、必要なガバナンスを実施しています。

リスク管理

NTTコミュニケーションズグループでは、代表取締役副社長を責任者とするビジネスリスクマネジメント推進委員会を年2回開催し、事業を取り巻く環境変化を踏まえ、対処するべきリスク項目の定義、重要リスクの選定、リスクマネジメント推進に向けた取り組みなどについて議論しています。また、ビジネスリスクマネジメント推進委員会内に「ビジネスリスクマネジメント小委員会」を設置し、月次によるリスクオブザーブを行っています。

気候変動への対応については、NTTコミュニケーションズグループの事業に大きな影響を及ぼしかねないビジネスリスクとして位置づけ、「ビジネスリスクマネジメント推進委員会」において、リスクの評価・対応策の確認などマネジメントを実施しています。

戦略

NTTコミュニケーションズグループは、「NTTコミュニケーションズグループ地球環境憲章」のもと「環境宣言」を設定し、その中で人と地球が調和する未来のため取り組むべき3つのテーマのうちの1つとして、「社会が脱炭素化している未来」を掲げています。

気候変動に関するシナリオ分析と取り組み

NTTグループでは、金融安定理事会(FSB)の気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)が公表した提言に対して、2020年5月に賛同を表明しました。2022年7月よりNTTドコモグループとして新たにスタートを切ったことから、NTTグループとしての分析に加え、改めてドコモグループとしてシナリオ分析を実施しました。その分析結果にもとづいて、NTTコミュニケーションズグループとしての取り組みや対応を検討し、2024年10月時点での最新の内容に更新しています。ドコモグループの分析では、事業活動を推進する上で想定される気候関連のリスクや影響を、急速に脱炭素社会が実現するシナリオ「2℃未満の目標(1.5℃など)が達成される未来」と、物理的影響が顕在化するシナリオ「平均気温が4℃上昇する未来」の2つを採用しています。

この度のドコモグループのシナリオ分析をあらたな1つの視座ととらえ、今後も選択するシナリオモデルを含め、さまざまな角度から脱炭素・ネットゼロに向けて取り組みを進めていきます。

※参照シナリオ

・急速に脱炭素社会が実現するシナリオ:

International Energy Agency(IEA)

World Energy Outlook 2023 Net-Zero Emissions Scenario(NZE)

IEA The Future of Cooling 2018 Efficient cooling scenario

電力中央研究所 気候変動関連リスクに係るシナリオ分析に関する調査 NZE

シナリオ

・物理的影響が顕在化するシナリオ:

Intergovernmental Panelon Climate Change(IPCC)第6次評価報告書、IPCC1.5℃特別報告書

IEA The Future of Cooling 2018 Baseline scenario

電力中央研究所 気候変動関連リスクに係るシナリオ分析に関する調査

Current Policyシナリオ

国土交通省 気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会 気候変動を踏まえた治水計画の在り方提言 RCP8.5シナリオ

◆ シナリオ分析にもとづくリスクと機会、コミュニケーションズグループとしての取り組み概要

| 事業に及ぼし得る影響 | 重要度 (事業/財務) |

時間軸 | NTTコミュニケーションズグループの取り組み | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 ℃ 未 満 ︵ 1.5 ℃ な ど ︶ シ ナ リ オ |

移 行 リ ス ク |

政 策 / 規 制 |

炭素価格・炭素税 |

・2028年度から開始する化石燃料賦課金の徴収による調達コストの増加 ・炭素クレジット(排出枠)購入による運営コストの増加 |

大 | 長期 |

・データセンターにおける新たな技術による空調、IT機器の電力効率化や各種電力削減施策の実施 ・2030年度カーボンニュートラルに向けた再生可能エネルギー(非化石証書活用による実質再エネを含む)の積極的導入 ・インターナルカーボンプライシング(ICP)の導入 ・2040年ネットゼロ目標の推進 |

| 製品・サービスに 対する政策・規制増加 |

・製品が製品効率規制/基準を満たさない場合、政府調達やお客さまに選択されず、より満たす製品・サービスに需要がシフトする可能性 |

中 | 長期 |

・顧客動向・社会要請を踏まえたサービスの早期展開 |

|||

| 業 界 / 市 場 |

エネルギー価格の変動 | ・エネルギー価格の上昇とエネルギー効率の高い製品・サービスへの需要のシフト |

大 | 長期 |

・データセンターにおける新たな技術による空調、IT機器の電力効率化や各種電力削減施策の実施による電力使用量の削減 ・電力会社との長期固定契約、専用電源(PPAなど)の開発などの安定電源の確保 ・「IOWN®構想」の推進 |

||

| 顧客の評判・要求・行動変化 |

・取り組みが消極とみなされた場合の顧客離れや企業イメージの低下 |

中 | 長期 |

・2040年度ネットゼロ目標の公開 ・再生可能エネルギーの積極導入 ・インターナルカーボンプライシング(ICP)価格の見直し |

|||

| 4 ℃ シ ナ リ オ |

物 理 リ ス ク |

慢 性 |

平均気温の上昇・ 真夏日の増加 |

・データセンター・通信設備などの空調効率・能力が低いとお客さまに選択されない可能性 |

中 | 長期 |

・データセンターなどにおける新たな技術による空調、IT機器の電力効率化や各種電力削減施策の実施による電力使用量の削減。一部のデータセンターで最新の冷却技術である液冷方式を採用した超省エネ型データセンターサービス「Green Nexcenter®※」を展開 ・「IOWN®構想」の推進 |

| 急 性 |

異常気象の激甚化 |

・洪水によるデータセンターの被災損失 ・災害へのレジリエンスの低さによる評判の低下 |

小 | 中期 |

・建設地の選定における確実なリスク判断の実施 ・災害シミュレーションによる設備の二重化 ・電力供給断を想定した複数給電ルートの確保 ・製造工場における水害リスクに対応した機器調達プランの検討・実施 |

||

重要度「大」: 事業継続や財務的観点より気候変動対策において重要と想定

重要度「中」: 潜在的な影響を認識しているが、重要度は相対的に大きくはないと想定

重要度「小」: 将来を含めて事業への影響は限定的と想定

時間軸: 短期(4年未満:NTTグループ新中期経営戦略期間を想定)

時間軸: 中期(4-7年未満:NTTコミュニケーションズグループ「新環境目標」2030年度カーボンニュートラル(Scope1,2)を想定)

時間軸: 長期(7年以上:NTTコミュニケーションズグループ「新環境目標」2040年度ネットゼロ(Scope1,2,3)を想定)

◆ シナリオ分析にもとづく機会とNTTコミュニケーションズグループとしての取り組み概要

| 機会要因 | NTTコミュニケーションズグループの取り組み | |||

|---|---|---|---|---|

| 機 会 | 資源の効率性 | エネルギーの効率化 |

・通信設備・データセンターの空調エネルギー効率、高発熱サーバーの冷却効率改善によるコスト低減および売上拡大 |

・データセンターにおいて、外気条件に応じて最適な熱交換方式に切り替えが可能な「間接蒸発冷却空調機」を採用 ・超省エネ型データセンターサービス「Green Nexcenter®」の展開 ・多様な脱炭素化の要望に対応した再生可能エネルギーを選択できる電力メニューの提供 |

| エネルギー源 | 再生可能エネルギーの利用 |

・再生可能エネルギーの利用、脱炭素の取り組みによる企業イメージの向上 |

・データセンター6拠点で太陽光発電システムを導入 ・非化石証書の購入 ・2030年度100%を目指したEV導入促進 |

|

| カーボン市場への参画 |

・協業企業とのJ-クレジット創出による事業拡大 |

・森林由来カーボンクレジットの創出・審査・マッチングを包括的に支援するプラットフォームの開発・提供 ・「水稲栽培による中干し期間の延長」の方法論にもとづくカーボンクレジットの創出・販売 ・バイオ炭によるクレジット創出 |

||

| 製品・サービス | 低公害商品・サービスの開発・拡大 | ・GHG排出量削減に寄与するサービス・技術の開発・提供による売上拡大 |

・GHG排出量算定・可視化・分析サービスの提供や脱炭素に貢献するプラットフォームの提供 ・SDPFクラウド/サーバーを提供している全拠点の電力使用における100%再生可能エネルギー(非化石証書活用による実質再エネを含む)導入 |

|

| ビジネス活動の多様化、消費者選好の変化 |

・環境性能の高いサービスへの顧客ニーズのシフト |

|||

| レジリエンス | レジリエンス確保に関連したサービスの需要拡大 | ・災害に強いデータセンターの構築による信頼性強化 |

・水害や地震などの自然災害リスクが少ない安全な場所への建設や免震構造の採用 ・電力・空調・通信設備などの冗長化などによる災害に強いデータセンターの構築 ・災害時に迅速な対応が可能な体制の確立によるデータセンター稼働停止の防止 |

|

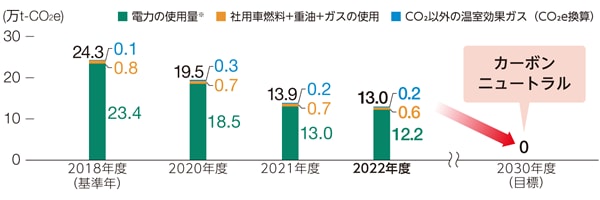

指標と目標

NTTコミュニケーションズグループは、「環境宣言」で掲げた「社会が脱炭素化している未来」の実現に向け、「新環境目標」において、2030年度カーボンニュートラル(Scope1,2)、2040年度ネットゼロ(Scope1,2,3)、2030年度国内一般車両のEV化率100%、2030年度通信事業者の電力効率10倍以上(2013年度比)の目標を設定しました。各目標への取り組み・進捗状況などについては、サステナビリティレポートなどにおいて開示しています。

GHG排出量の算定(2023年度実績)

Scope3については、環境省や他省庁が調査した排出原単位データベースなどを参照し、算定を行っています。

◆ GHG排出量(Scope1,2、マーケット基準)※1※2

| 2023年度目標 | 11.7万t-CO2e |

| 2023年度実績 | 9.7万t-CO2e |

| 2024年度目標 | 9.5万t-CO2e |

※1 CO2以外の温室効果ガス(代替フロンなど)を含む

※2 電力由来の排出量は、電力会社ごとの排出係数を使用して算定

(集計範囲:NTTコミュニケーションズおよびグループ会社18社)

◆ GHGのScope・カテゴリ別排出量

| カテゴリ | GHG排出量(万t-CO2e) | 構成比率 | |

|---|---|---|---|

| 総排出量 | 230.9 | 100% | |

| Scope1(自社による温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼など))※1 | 1.0 | 0.5% | |

| Scope2(他社から供給された電気、熱などの使用に伴う間接排出(マーケット基準))※2 | 8.6 | 3.7% | |

| Scope3(Scope1、Scope2以外の間接排出(NTTコミュニケーションズグループの活動に関連する他社の排出)) | 221.2 | ||

| カテゴリ1(購入した製品・サービス)※3 | 103.1 | 44.7% | |

| カテゴリ2(資本財)※3 | 14.6 | 6.3% | |

| カテゴリ3(Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | 2.7 | 1.2% | |

| カテゴリ4(輸送、配送(上流)) | 1.2 | 0.5% | |

| カテゴリ5(事業から出る廃棄物) | 0.0※10 | 0.0%※10 | |

| カテゴリ6(出張) | 0.9 | 0.4% | |

| カテゴリ7(雇用者の通勤) | 0.0※10 | 0.0%※10 | |

| カテゴリ8(リース資産(上流))※4 | - | - | |

| カテゴリ9(輸送、配送(下流))※5 | - | - | |

| カテゴリ10(販売した製品の加工)※6 | - | - | |

| カテゴリ11(販売した製品の使用)※7 | 52.8 | 22.9% | |

| カテゴリ12(販売した製品の廃棄)※7 | 0.2 | 0.1% | |

| カテゴリ13(リース資産(下流)) | 45.7 | 19.8% | |

| カテゴリ14(フランチャイズ)※8 | - | - | |

| カテゴリ15(投資)※9 | - | - | |

※1 CO2以外の温室効果ガス(代替フロンなど)を含む

※2 電力由来の排出量は、電力会社ごとの排出係数を使用して算定

※3 サプライヤーごとの取引額にサプライヤーごとの排出原単位(各社の公表値より算出)または取引内容に応じた原単位を乗じて算出。2023年度実績より精度向上の観点から、カテゴリ1,2の区分方法を見直すとともに、算定対象範囲をNTTコミュニケーションズグループ全体へ拡大

※4 算定対象として集計したが実績なし(リース資産が使用する燃料や電力はScope1または2で算定済みのため)

※5 算定対象として集計したが実績なし(委託輸送(カテゴリ4で算定)がほとんどであるため)

※6 算定対象として集計したが実績なし(主事業において、中間製品の加工を実施していないため)

※7 2022年7月に実施したNTTドコモグループ(当時)との組織再編をふまえ、2023年度実績より対象サービスを見直し

※8 算定対象として集計したが実績なし(該当がないため)

※9 算定対象として集計したが実績なし(Scope1または2で算定済みのため)

※10 0.05未満

(集計範囲:NTTコミュニケーションズおよびグループ会社18社)

◆ 事業活動に伴うGHG排出量(Scope1,2)

(集計範囲:NTTコミュニケーションズおよびグループ会社18社)

※ 電力由来の排出量は、電力会社ごとの排出係数を使用して算定

◆ 重点活動項目

循環型社会の推進

私たちのアプローチ

私たちは、循環型社会の実現に貢献するため、環境負荷の低いビジネスモデルの構築はもちろん、3R(リデュース:廃棄物の発生抑制、リユース:再使用、リサイクル:再生利用)に取り組んでいます。資源の無駄づかいや廃棄物の増加は、重みを増し続けている社会課題であり、さまざまなリスクを内包しています。NTTコミュニケーションズは、これらに対する社会的責任を果たすべく、「撤去通信設備」「建設廃棄物」「オフィス廃棄物」の3つの分野別にWGを編成し、3Rの徹底やプラスチックの循環利用など資源循環の推進に、NTTグループ各社と連携しながら取り組んでいます。

また、企業価値向上に向けた事業機会ともなる循環型社会につながるICTを活用したプラットフォームや、サービス・ソリューションの提供・共創にも取り組んでいます。こうした取り組みを含め、これからも事業活動における廃棄物の適切な管理およびリユース・リサイクルの推進の先に、資源が有効活用されているグリーンな未来を、NTTコミュニケーションズグループ一体となって目指します。

自然との共生

近年、生物多様性の保全、自然との共生が持続可能な社会実現のための重要な環境課題として論じられ、事業継続性に関わるリスクを内包した重要なテーマになっています。私たちは「環境宣言」のテーマの1つに「自然と共生している未来」を設定し、「生物多様性の保全に関する行動指針」を制定しています。この方針のもと、NTTグループ「建物サステナビリティ設計ガイドライン」などにもとづき、設備の構築から運用、撤去などで環境に配慮した事業活動を進めるとともに、里山保全や地域緑化・植生に応じた植林など、地域の生態系保全に配慮した活動を行っています。

これからも企業の社会的責任を果たすべく、事業活動のあらゆる局面で生物多様性の保全に向けた配慮を徹底するとともに、取り組み状況の点検や課題の抽出、改善を行いながら事業活動を推進していきます。さらに、事業機会でもあるネイチャーポジティブな経済活動の推進に資するICT/DXソリューション/サービスの提供・共創や地域保全活動への参画、情報発信といった環境貢献活動も含め、多面的な取り組みを実施していきます。

◆ 生物多様性の保全に関する行動指針

1. 基本方針

●事業活動を軸とした展開

あらゆる活動が地球上でつながり生物多様性と関わりが深いことを認識し、事業特性に応じて関係する国内外の活動範囲とその影響を把握し、保全効果が認められる取り組みを推進します。

●社会への貢献を軸とした展開

事業との関連性にとらわれず広く、生物多様性の保全に向けた取り組みをステークホルダーとともに推進し、その成果を情報公開していきます。

2. 行動方針

●事業活動における生物多様性保全に配慮した行動を実施

●事業活動による社会の生物多様性の保全に貢献

●生物多様性の理解を深め、従業員やその家族、地域とともに自然保護活動を推進

TNFDへの対応

NTTドコモグループでは、TNFDが提案するLEAPアプローチ※1に則り、自然関連の影響・依存、リスク・機会などについて分析※2を行いました。この分析には、NTTコミュニケーションズの事業領域およびバリューチェーンも含まれています。また、分析(重要課題候補の特定、バリューチェーンの地域性分析、重要課題の確定、対応策の検討)には環境活動の推進を担当するNTTコミュニケーションズサステナビリティ推進室がドコモグループの一員として参加し、自社事業における生物多様性の保全をリードしています。

※1 自然との接点を発見(Locate)、依存関係と影響を診断(Evaluate)、リスクと機会を評価(Assess)、自然関連リスクと機会に対応する準備を行い投資家に報告

(Prepare)といった場所に焦点を当てて、自然資本への影響や対策の優先順位を付ける方法のこと

※2 本内容は2023年3月に公表されたTNFD β v0.4にもとづくものであり、今後は2023年9月に公表されたv1.0にもとづき内容を見直し、必要な取り組みを進めていきます

NTTドコモグループにおけるシナリオ分析の実施と分析結果(NTTコミュニケーションズの事業領域を主とする)

- STEP 1重要課題候補の特定

-

NTTドコモグループにおけるLEAPアプローチに沿った分析は、NTTコミュニケーションズが担う法人事業領域も対象に含めて行っています。ステークホルダーの関心と自社事業の関係性を評価し、「保護価値の高い土地の開発」「周辺生態系への影響」「資源採掘」「廃棄物の排出」を重要課題候補として特定しました。

- STEP 2バリューチェーンの地域性分析

-

バリューチェーンの地域性分析は、NTTコミュニケーションズの事業に関連する通信設備などを対象に含めた形で行っています。事業内容などを考慮し、新たに「水資源の利用と排水」を重要課題候補に加え、上流・直接操業・下流のバリューチェーンの段階ごとに整理しました。その上で資源採掘や水利用、土地開発・周辺生態系などリスクテーマごとに「IBAT※1」や「Aqueduct※2」などを利用した分析を通じてバリューチェーンごとのホットスポットや認識するべき潜在的なリスクを確認しました。

例えば、NTTコミュニケーションズの通信設備などでは、全56拠点(2023年8月時点)において水ストレスの高い地域には立地していないことが確認されました。なお、NTTドコモグループにおけるバリューチェーンの地域性分析の詳細についてはNTTドコモグループのTNFD提言にもとづく情報開示をご覧ください。※1 Integrated Biodiversity Assessment Toolの略。国連環境計画の世界自然保護モニタリングセンター(UNEP-WCMC)が開発した生物多様性統合評価ツール

※2 世界資源研究所(WRI)が開発した水リスク評価のグローバルツール

- STEP 3重要課題の確定

-

STEP1、STEP2の結果などをもとに、リスクと機会の洗い出し・評価を行いました。

- リスク

-

さまざまな可能性(例:「資源採掘」における供給量の減少時に事業提供に必要な通信機器価格の上昇や供給の不安定化が財務計画へ影響する可能性など)を認識しましたが、NTTコミュニケーションズにおける拠点を対象に検討した結果、自社の有する自然リスクに関して直ちに著しい悪影響を及ぼす項目はないことを確認しています。しかし、STEP1およびSTEP2での分析結果を踏まえ、NTTドコモグループとして「保護価値の高い土地の開発」「周辺生態系への影響」「資源採掘」を重要課題と位置づけ、今後も増改築を含む新たな拠点の整備時にはリスクアセスメントを実施し、生物多様性保全に向けた取り組みを推進していきます。

- 機 会

-

生物多様性に対する社会的関心が高まる中、その保全の取り組みを積極的に行うことは、企業としての社会的評価の向上につながるとともに、スマート農業・漁業関連サービスや環境負荷低減に貢献するサービス・ソリューションを提供することで、収益の拡大につながると考えます。

- STEP 4対応策の検討

-

確定した重要課題を踏まえ、NTTドコモグループではGAP分析により優先対応項目を選定し、SBTNのAR3Tフレームワーク※3 を活用した対応策の検討を行いました。その上で、NTTコミュニケーションズとしてもNTTドコモグループの対応策を踏まえつつ、確定した重要課題への対応策の検討や取り組み状況の確認を行いました。

| 重要課題 | 対応策 | NTTコミュニケーションズの取り組み |

|---|---|---|

| 資源採掘 |

・生物多様性に配慮した調達先の優先的な選定 ・資源循環の促進 |

・NTTコミュニケーションズ サプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン※4に則り、生物多様性の保全に配慮した活動や資材の使用を行っているサプライヤーから優先的に選定・調達 ・再生資源循環プラットフォーム(CEMPF)をベースとした金属スクラップ・建設廃材の物流DXを推進。実証実験が終了し、商用化に向けた検討を実施中(2024年10月時点) |

| 保護価値の高い土地の開発 |

・自然環境(森林など)を保全し、生態系への影響を低減させる取り組み |

・森林由来のクレジット創出に伴い、間伐・植林などを行うことによる森林の適切な管理・保全 ・ステークホルダーとの協働による植樹を通じた健全な森林の育成を開始(2024年度は10月までに約1,000本の植樹を決定) ・社員およびその家族による里山保全活動を通じた生態系の保全 |

| 周辺生態系への影響 |

※3 SBTネットワークが提唱するフレームワークであり、自然環境毀損につながる行動についてプロセスを踏んで(回避→軽減→復元・再生→変革)対応策を検討する枠組み

生物多様性に配慮したガイドライン

データセンターなど建物の建設・管理にあたっては、NTTグループ「建物サステナビリティ設計ガイドライン」(2022年12月制定)にもとづき、建物の敷地およびその周辺地域の歴史的・社会的・地理的・生物的な環境特性の把握に努め、必要に応じ設計に反映しています。また、脱炭素化・資源循環・環境共生の推進はもとより、近年激甚化する自然災害に備えた安心・安全でレジリエントな環境づくり、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンや健康経営の推進に向けた人にやさしい環境づくりなどに幅広くつなげるべく取り組み、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

この中で、建物の施工時には低騒音・低振動、地域美化などに配慮し、運用時には空調屋外機や非常用発電機に近隣への排熱や騒音の影響を抑制するための工夫も施しています。

環境汚染の防止

日々の生産活動や消費活動は、さまざまな排出物や廃棄物を生み出し、結果として自然環境の汚染を進行させ、このことは以前から社会課題として挙げられています。

私たちは、事業活動により発生する排出物や廃棄物の削減や有害物質の適正管理・処理を行い、環境汚染の防止、安心・安全な社会生活の実現を推進しています。また、有害物質の漏えいをはじめ事業活動に起因する環境汚染などのさまざまな環境リスクの顕在化を防ぐために、低公害車導入の指針策定、設備とその運用方法の改善、管理体制の整備・強化、棚卸の徹底など、さまざまな施策を講じています。

社会の関心が高まる化学物質の管理体制については、かねてより廃棄物処理法、PCB特措法、電気事業法などにもとづき、統括責任者を含む各管理者を設置するなど、適正に保守部門で管理を実施しています。保管点検についても定期的に実施する一方で、地震や災害などの有事には社長を筆頭に最高経営層も含めた速やかな情報連携を実施する体制を徹底しています。また、環境関連法令については、改正内容などを常に把握したうえで、各環境WG内で情報の共有を行い、タイムリーに運用の適正化を図っています。さらに、資材調達にあたっては、「NTTドコモ グリーン調達基準」にもとづき各サプライヤーに対して有害物の使用抑制と管理徹底を要請するなど、サプライチェーンにおける環境負荷の低減にも努めています。

◆ 事業ステージに即した環境汚染の防止に向けた仕組み

JP

JP